Image: Ética de urgencia

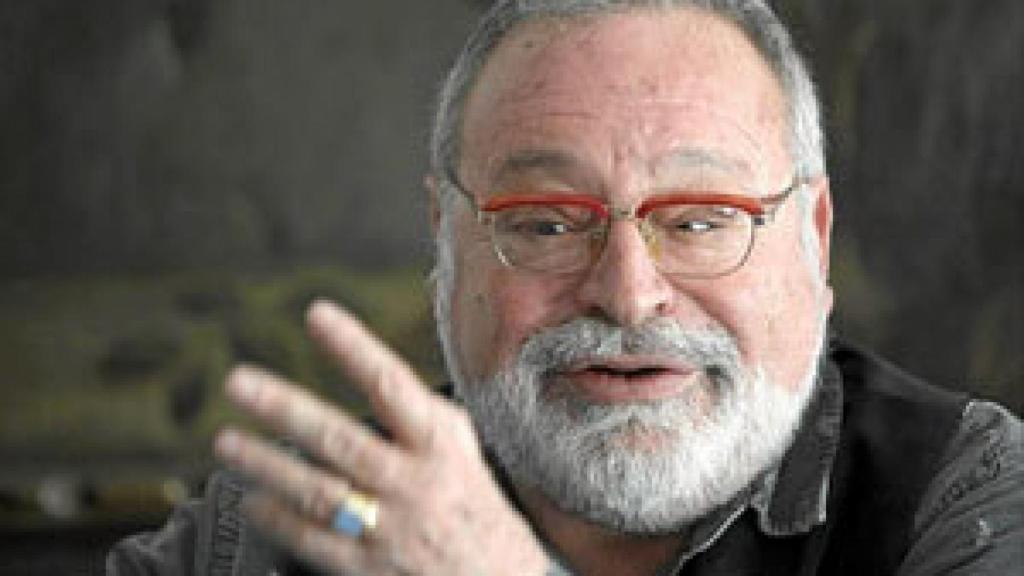

Ética de urgencia

Fernando Savater publica la celebración de los 20 años de "Ética para Amador", fruto de sus conversaciones con un grupo de jóvenes

Hace 20 años vio la luz 'Ética para Amador', una especie de guía para los profesores que se enfrentaban a la tarea de impartir la asignatura de Ética a los colegios cuando Religión dejó de ser obligatoria. Ahora publica 'Ética de urgencia' (Ariel), fruto de conversaciones con un grupo de jóvenes que le manifestaron sus inquietudes. Savater desgrana los nuevos retos de la ética: el capitalismo, el 15-M, internet y la piratería complementan a reflexiones sobre temas atemporales como la muerte y la solidaridad.

Razones para la ética

Durante buena parte del día vivimos como si nos hubieran

dado cuerda: nos levantamos, hacemos cosas porque se las

hemos visto hacer a los demás, porque nos lo enseñaron así,

porque eso es lo que se espera de nosotros. No hay demasiados momentos conscientes en nuestro día a día, pero de vez

en cuando, algo ocurre e interrumpe nuestra somnolencia,

nos obliga a pensar: «¿Y ahora qué hago? ¿Le digo que sí o le

digo que no? ¿Voy o no voy?». Estas preguntas señalan distintas opciones éticas, nos exigen una buena preparación mental, nos interpelan para que razonemos hasta alcanzar una

respuesta deliberada. Tenemos que estar preparados para ser

protagonistas de nuestra vida y no comparsas.

La imagen del mundo como un teatro es muy antigua. El

filósofo Schopenhauer imaginaba la vida como un escenario,

cada uno de nosotros ve entre bambalinas cómo unos personajes hablan, lloran, gritan, luchan, se enfrentan y se asocian

sobre las tablas. De pronto, sin previo aviso, una mano nos

empuja y nos sorprendemos en el centro del escenario, nos obligan a intervenir en una trama que no conocemos demasiado

bien porque hemos llegado con la obra comenzada, y tenemos que enterarnos a toda prisa de quiénes son los buenos y

los malos, de qué sería conveniente decir, de cuál sería la acción correcta. Decimos nuestro monólogo y antes de enterarnos de cómo acabará todo, nos vuelven a empujar, y nos sacan

del escenario, esta vez ni siquiera nos dejan quedarnos entre

bambalinas.

Pero no nos pongamos tétricos, no siempre tenemos un

papel relevante en la obra. Podemos pasar días actuando

como figurantes en escenas pensadas y escritas por otros.

Pero hay veces que nos apetece ser protagonistas de nuestra

vida, y pensar en las razones por las que actuamos como actuamos. No se trata de vivir de manera muy original ni de

hacer cosas muy extravagantes, sino de examinar los motivos

por los que actuamos, nuestras metas y si deberíamos buscar

objetivos mejores, o cambiar la manera de proceder.

La ética no nos interesa porque nos entregue un código o

un conjunto de leyes que baste con aprender y cumplir para

ser buenos y quedarnos descansados con nosotros mismos.

Hay una película de los Monty Python en la que Moisés baja

del Sinaí con tres tablas de la ley entre los brazos, se detiene

ante su pueblo y les habla: «Aquí os traigo los quince mandamientos...», entonces se le resbala una de las tablas, cae al

suelo y se rompe, y ahora les dice: «Bueno, los diez mandamientos». Pues la ética no va de aprenderse diez ni quince

mandamientos, ni uno o dos códigos de buena conducta. La

ética es la práctica de reflexionar sobre lo que vamos a hacer

y los motivos por los que vamos a hacerlo.

¿Y por qué debería yo razonar, vivir deliberadamente, entrenarme en la ética? Se me ocurren dos buenos motivos para

no hacer la vista gorda.

El primero es que no tenemos más remedio. Hay una serie

de aspectos en la vida donde no se nos permite razonar ni dar

nuestra opinión: no depende de nosotros tener corazón, hacer la digestión, respirar oxígeno... Son actividades que me vienen impuestas por la naturaleza, por el código genético,

por el diseño de la especie. Tampoco puedo elegir el año en

que he nacido, ni que el mundo sea como es, ni el país natal,

ni los padres que tengo. Los hombres no son omnipotentes,

no les ha sido dado el poder de hacer y deshacer a voluntad.

Pero si nos comparamos con los animales enseguida vemos

que disponemos de un campo de elección bastante amplio. El

resto de los seres vivos parecen programados para ser lo que son,

lo que la evolución les ha deparado. Nacen sabiendo qué deben hacer para sobrevivir, saben cómo ocupar su tiempo. No

hay animales tontos. Muchas veces hemos visto las imágenes

de los chimpancés y los monos caminando cada vez más erguidos y al final un ingeniero de caminos con su sombrero, y

ésa es la idea que tenemos nosotros de la escala: pasamos de

los animales inferiores al ser humano; pero según cómo lo

miremos, los animales son mucho más perfectos que los humanos. Observa el brazo de un gibón o de cualquier mono

arborícola: es un instrumento de precisión, de una flexibilidad y una potencia tan asombrosas que puede subir un enorme peso hasta lo alto de un árbol. O piensa en la zarpa de un

león, eso sí es un aparato útil para desgarrar la carne de sus

víctimas, o la aleta de un pez, etcétera, son apéndices admirables, que sirven muy bien a su propósito. La limitación de

los animales es que sólo puede hacer una cosa cada especie,

están especializadísimos. Unos nadan, otros vuelan, éstos cazan con el pico, los otros hacen agujeros en el suelo. Por eso

cuando cambia el ecosistema empiezan a morir y desaparecen, porque no se pueden adaptar.

Los hombres venimos al mundo con un buen hardware,

del que nos ha provisto la naturaleza, pero no tenemos el programa establecido, tenemos que procurarnos un software

para orientar nuestras acciones sociales, los proyectos crea tivos, nuestras aventuras intelectuales. Los humanos no estamos especializados en nada, y esta característica tiene su reflejo en el diseño anatómico: el brazo humano sirve para trepar, pero mal; puede dar algún golpe, pero nada comparable

con los del león; podemos nadar, pero tampoco como el delfín; pero podemos hacer todas esas cosas y también tocar el

piano, disparar un misil, señalar a la luna, meternos en un

barco para cruzar el océano sin saber adónde vamos, y tampoco puede descartarse que un día destruyamos el mundo,

algo que bien seguro no podrán hacer los animales. Gracias a

que no estamos circunscritos a una sola tarea, los humanos

podemos elegir entre cosas distintas, y hemos desarrollado

estrategias y culturas que nos permiten habitar el desierto,

reproducirnos en el polo. Ese campo abierto de elección tan

amplio es una extraordinaria ventaja evolutiva.

Por contrapartida, esta indefinición conlleva una serie de

responsabilidades. La principal es que tengo que elegir qué

voy a hacer con mi vida, qué voy a aceptar y qué voy a rechazar. Tengo que escribir mi papel en la función de la vida. Tengo que elegir lo que hago y justificar mi decisión; si quiero

vivir humanamente y no como un animalito es bueno que

sepa por qué creo que me vendrá mejor hacer una cosa y no

otra. A veces la explicación es bien sencilla; por ejemplo, si

vivo en un octavo piso y quiero bajar a la calle puedo optar

por meterme en el ascensor o tirarme por la ventana; a menos

que viva en un entresuelo o que haya decidido acabar con mi

vida, en un caso así tengo buenas razones para defender ante

quien sea mi decisión de optar por el ascensor. Pero hay decisiones más difíciles de tomar y de justificar, y no puedo escabullirme, pues se trata de una serie de elecciones obligadas.

El filósofo Jean-Paul Sartre lo dijo en el siglo pasado con una

frase contundente: «Estamos condenados a la libertad». Es decir, somos libres pero no disfrutamos de libertad para renunciar a la libertad. Esta necesidad de elegir es característica

del ser humano, y no podemos desdecirnos de ser humanos.

Estamos destinados a inventar nuestro destino, sin segundas

oportunidades. Por eso los hombres nos equivocamos y nos

defraudamos, y cometemos atrocidades, pero también, gracias a eso, podemos transformar nuestra vida, inventar sus

contenidos. Y reflexionar sobre esta naturaleza y buscar los

motivos adecuados y las mejores explicaciones por las que

hacemos una cosa en lugar de otra es parte de la tarea de la

ética.

La segunda razón es muy sencilla de entender. Los humanos somos una especie vulnerable, nos rompemos y morimos, es muy fácil hacernos daños físicos, morales y sentimentales, no podemos hacer lo que se nos antoje con los demás, debemos tener cuidado con ellos. La deliberación ética

se impone porque somos mortales. Si fuésemos inmortales

podríamos hacer lo que nos diese la gana. Los primeros cristianos leían y escuchaban escandalizados las historias protagonizadas por los dioses griegos. Ellas eran lascivas y arrogantes, ellos eran unos tipos bravucones y feroces, y los dos

sexos eran unos mentirosos que se entregaban a toda clase de

perrerías que nosotros condenaríamos como inmorales. Lo

que no entendían estos primeros cristianos es que los dioses

no eran inmorales, sino que estaban fuera de la moralidad. Si

eres inmortal, como no te haces daño, ni haces daño a los

otros porque son tan invulnerables como tú, para qué vas a

tener miramientos; si todos fuéramos inmortales, podríamos

comportarnos los unos con los otros como quisiéramos,

como pasa en las leyendas de los dioses, que unos mueren y

luego resucitan y es como si todo pasase en una realidad virtual, como si fuese de mentira, como si viéramos una película. En realidad los dioses no se matan ni se aman, sólo juegan

a matarse y fingen el amor.

Y, como bien sabéis, la vida humana no es así, no es reversible, sigue una dirección y no podemos volver atrás. La nuestra es una vida irrepetible y frágil, única para cada uno de

nosotros, protagonizada por seres vulnerables que a cada minuto están en peligro de muerte. Amenazados no sólo por la

muerte física, sino también por otras muertes: la muerte social, la muerte sentimental, la muerte de la salud, todo lo que

se aleja y nos deja abandonados, todo lo que nos hiere y nos

deja tristes, solitarios, frustrados. Ése es el motivo por el que

he dicho antes que debemos tener miramientos con nuestros

conciudadanos.

«Miramientos» es una palabra española muy significativa, que expresa muy bien la disposición ética. Presupone que

vamos a mirar a los otros, que vamos a fijarnos en cómo son

y qué necesitan. Una de las características zoológicas que tenemos los humanos es que somos capaces de leer en la cara

de los demás. Muy pocas especies de animales son capaces de

hacerlo, la mayoría no tienen expresión. Un tigre, por ejemplo, arma una expresión feroz cuando va a atacar, y cuando

está tranquilo pone otra cara, una que no dice nada. No tiene

más rostros ni más expresiones. Los hombres y los monos

superiores sí podemos expresar con las facciones una cantidad importante de emociones, de manera que podemos leer

la mente de los otros gracias a las caras que ponen, interpretar si están tristes, alegres, burlones, si desean o envidian o

detestan... Lo comprendemos porque somos capaces de interpretar las facciones y ponernos en el lugar del otro, porque

somos empáticos. Esta capacidad es la raíz del dicho que han

adoptado tantas religiones y propuestas morales: «No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti».

Se trata, además, de un lenguaje (el de los gestos) y una

capacidad (la empatía) universales. Álvar Núñez Cabeza de

Vaca, un personaje que vivió unas aventuras tremendas (descubrió el Misisipi, llegó a ser el chamán de una tribu, y cuando murió le enterraron con el mayor honor que uno puede

imaginar: desviaron el lecho de un río, le dieron sepultura y

después volvieron a rectificar el caudal para restablecer el

curso natural, de manera que las aguas resbalasen por encima de la tumba), escribió un libro que se lee como una novela

de acción, que se titula Naufragios y comentarios, porque el

hombre naufragaba cada dos por tres. En una de las historias

que cuenta, siempre rodeados de una selva increíble, él y un

grupo de españoles avanzan por los rápidos de un río con una

balsa, muy precaria, de troncos atados a toda prisa por miedo

a las tribus caníbales que supuestamente vivían en los márgenes del río, y cuya ferocidad habían magnificado; navegaban espantados. En un momento determinado, llegan a unos

rompientes, la balsa choca con unas rocas y se deshace; vamos, que naufragan como de costumbre. Dos o tres de ellos

se ahogan allí mismo, y el resto llegan destrozados a la orilla,

arrastrándose por la arena, y cuando se quedan allí tumbados, exhaustos, intentando recuperar el aliento, se abre la

selva y aparecen los caníbales. Los náufragos se miran entre

ellos, están tan agotados que ya todo les da lo mismo y se

echan a llorar en la arena. Cuando llevan así un rato, Álvar

levanta la mirada y ve que los caníbales se han dispuesto en

un semicírculo a su alrededor, en cuclillas, les están mirando,

y también lloran.

Este reconocimiento de la desgracia y del desamparo es

propio del ser humano. Cuando decimos de alguien: «Es una

persona muy humana» (lo que en principio es una bobada

porque todos somos igual de humanos), significa que es sensible a la vulnerabilidad de los demás, que no les trata como

si fuesen de goma. La persona «humana» es la que cuando ve

que te sangra la rodilla se preocupa y te advierte. No hace falta que nos lo expliquen, entendemos el dolor y la fragilidad

ajena porque todos somos vulnerables. Son los dioses inmortales los que tendrían problemas para comprendernos, ése es

el sentido de la leyenda de la encarnación de Cristo: un dios

que se quiere volver humano para entender qué sienten los

seres mortales y vulnerables.

La libertad de elección y la vulnerabilidad de nuestra condición son las bases de la ética, y nos imponen unas obligaciones. La reflexión ética pretende ayudarnos a entender

cómo podemos ayudarnos los unos a los otros a convivir mejor, a disfrutar de la mejor vida posible. Y aunque no exista un

código, podemos acudir a unas ideas útiles y consolidadas,

emplearlas como instrumentos que nos ayuden a pensar qué

clase de vida preferimos. Y como los problemas se renuevan

casi a diario, debemos reflexionar constantemente, la vida

razonada no termina nunca, y dura lo que dura la existencia.