Rasula coincide en que el origen del dadaísmo fue una tumultuosa velada de 1916 en el Cabaret Voltaire de Zurich

Dadá. El cambio radical del siglo XX, de Jed Rasula, prescinde de algunos viejos clichés de la historia del arte, entre los que destaca la fijación cronológica del dadaísmo como precursor del surrealismo o como hermano menor del futurismo. La ordenación que los críticos de arte han hecho de los movimientos de vanguardia del siglo XX ha requerido que estos fuesen reconocibles y que estuviesen muertos. Esto los ha hecho prácticos y comercializables, al tiempo que los ha vaciado de su contenido revolucionario. El mercado del arte acogía gustoso los productos de cualquier "ismo" en cuanto reconocía su estilo distintivo. La única vanguardia que se ha librado de esta procesión de autómatas ha sido el dadaísmo.¿Y qué es Dadá? "Los verdaderos dadaístas están en contra del dadaísmo", escribió Tristan Tzara en el Manifiesto dadaísta. "En principio, yo estoy en contra de los manifiestos, como lo estoy de los principios". Dadá era un gran no, una radical negación del arte y la razón, el guerrillero de una decidida Nada. "Da" significa "sí" en rumano, la lengua materna de Tzara. Su repetición, el escéptico "da-da", pretendía acabar con el desfile dialéctico del pensamiento europeo ligado a la guerra, y recuperar la escala humana de la gran síntesis de la filosofía y la propaganda. Mantener la claridad de esta paradoja significaba que cualquiera podía participar con su propia definición de Dadá, y, lo más importante, con formas de arte innovadoras.

Los historiadores, Rasula incluido, están de acuerdo en que el presunto origen del dadaísmo fue una tumultuosa velada de febrero de 1916 en el Cabaret Voltaire de Zurich, uno o dos meses antes del descubrimiento de la palabra mágica, Dadá, que también significa "caballo de cartón" o "niñera" en francés. Entre los intérpretes que actuaban se encontraba Hugo Ball, un místico, filósofo y productor de cabaret alemán, así como el diminuto Tzara, que recitaba poemas rumanos impresos en trozos de papel que rebuscaba en sus bolsillos. El bullicio del Cabaret Voltaire duró tan solo unos meses, pero bastó para incubar una serie de formas artísticas novedosas que, al principio, eran imposibles de distinguir de rebeliones anteriores del arte moderno como el cubismo y el futurismo. De esos modestos orígenes salió Dadá.

Rasula, que es profesor de inglés en la Universidad de Georgia, desvela por qué el dadaísmo no expiró con los "ismos" que él mismo engendró o incorporó. Su fertilidad encontró un rico sustrato en Estados Unidos, donde su espíritu ya estaba activo antes de que tuviese nombre. Duchamp y Picabia, inquietos y cansados de Europa, hicieron de Nueva York su patio de juegos. Para ellos, el Nuevo Mundo era dadaísta de hecho, y la ciudad el lugar perfecto para desplegar sus imaginaciones subversivas. La Exposición Internacional de Arte Moderno de 1913 llevó el entusiasmo por las nuevas formas de pintar, esculpir y hacer arte a un público que se comportó como las masas en un circo: los adultos indignados abucheaban y silbaban, mientras que los niños revoltosos se divertían. (Desnudo bajando una escalera, de Duchamp, suscitó "una avalancha de burlas" en la exposición, cuenta Rasula, pero sería La fuente, un orinal que Duchamp compró en 1917 y firmó como "R. Mutt", lo que perduraría como "el producto dadaísta más reconocible"). Desde su origen, el dadaísmo no se quedó al margen del cine o la cultura popular: los dadaístas se sentían como en casa con Chaplin y los hermanos Marx, la afición de las masas a los cómics y la publicidad.

Una de las observaciones más perspicaces de Rasula es revelar la afinidad del dadaísmo con el jazz y, por lo tanto, con la perspectiva "moderna" específicamente estadounidense que floreció a lo largo del siglo, pero que tuvo mejor acogida en Europa que en su lugar de origen. "Durante un tiempo, fue corriente pensar que el jazz y Dadá eran dos caras de la misma moneda...", afirma Rasula, que echa por tierra con una sutileza casi imperceptible las teorías erróneas que establecen una separación entre la vanguardia europea y la modernidad. El propio autor es un estudioso de esta última, y demuestra que se trata tanto de un término general para uso de los servicios que presta la comunidad científica al mercado del arte, como un continuo mundial del inevitablemente contradictorio espíritu humano en el arte. En la actual intersección entre "realidad" y "virtualidad", este replanteamiento es sumamente útil, puesto que proporciona sentido a la necesidad del "cambio radical del siglo XX", al tiempo que una razón para que los jóvenes artistas continúen su avance sirviéndose de las tecnologías del siglo XXI. Este podría ser un magnífico momento de deslealtad de la erudición convencional, que rara vez parte de una lectura minuciosa de las fuentes originales. Rasula solo infringe ocasionalmente la circunspección académica, como en los pasajes en los que se deleita en uno de sus personajes, la legendaria y sexualmente audaz Elsa von Freytag-Lorighoven, inventora del arte corporal.

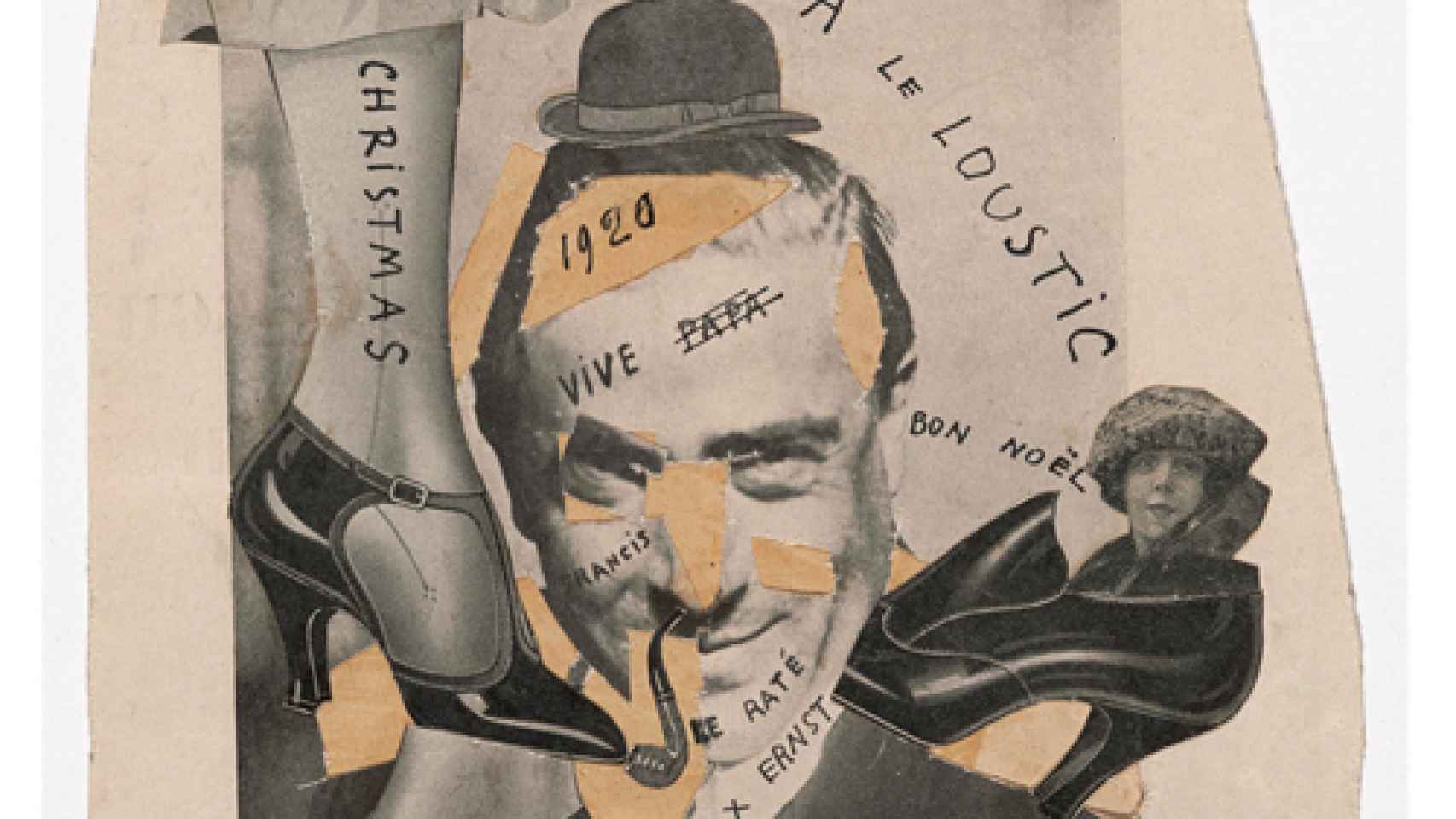

Los dos personajes examinados más en detalle en el estudio de Rasula son Picabia y Kurt Schwitters, un francés y un alemán. No se trata de elecciones arbitrarias: el dadaísmo fue enfáticamente internacionalista, pero, aun así, a veces el Dadá alemán y el francés parecían dos criaturas diferentes. El alemán era más agresivo, más receptivo a la política radical, más dispuesto a pelear y a salir a la calle, mientras que el francés se reía más de sí mismo, era más teatral. Tanto Picabia como Schwitters representan casos excepcionales: son dadaístas precoces y proveedores del espíritu rebelde esencial, en parte estadounidense en el caso de Picabia, y próximo al arte popular en el de Schwitters.

Algunos de los movimientos artísticos escindidos del dadaísmo fraguaron en la arquitectura (por ejemplo, los edificios de Marcel Janco en Bucarest), mientras que sus parientes próximos, como el futurismo y el constructivismo, acabaron asimilados o aniquilados por el fascismo o el comunismo. Ambos se convirtieron al instante en momentos históricos y comprometidos, a diferencia del dadaísmo, que sigue siendo un movimiento demasiado rápido como para estarse quieto lo suficiente para quedar fijado en sus productos o en historias, incluidas las de algunos de sus fundadores. En este empeño por no adquirir un estilo distintivo propio, el dadaísmo fue pionero de una tipografía específica. Jed Rasula concluye su investigación con una nota ambigua y nostálgica, que no es tanto nostalgia por sus protagonistas, como un conmovedor lamento por tener que abandonarlos.

Dadá. El cambio radical del siglo XX sigue de cerca a sus personajes y los abstrae de la historia y la política (casi siempre hostiles) en las cuales hacían arte. Es asombroso que Rasula haya conseguido escribir, en un lienzo tan pequeño, una historia del siglo XX que arranca en el punto en el que acaba el siglo XIX de Peter Gay en La experiencia burguesa. De Victoria a Freud. De una manera fantasmagórica y dadaísta, la mirada del autor se parece también a la de Barbara Tuchman en Un espejo lejano, un inquietante examen del "calamitoso siglo XIV". Quizá el propio Tiempo sea Dadá.