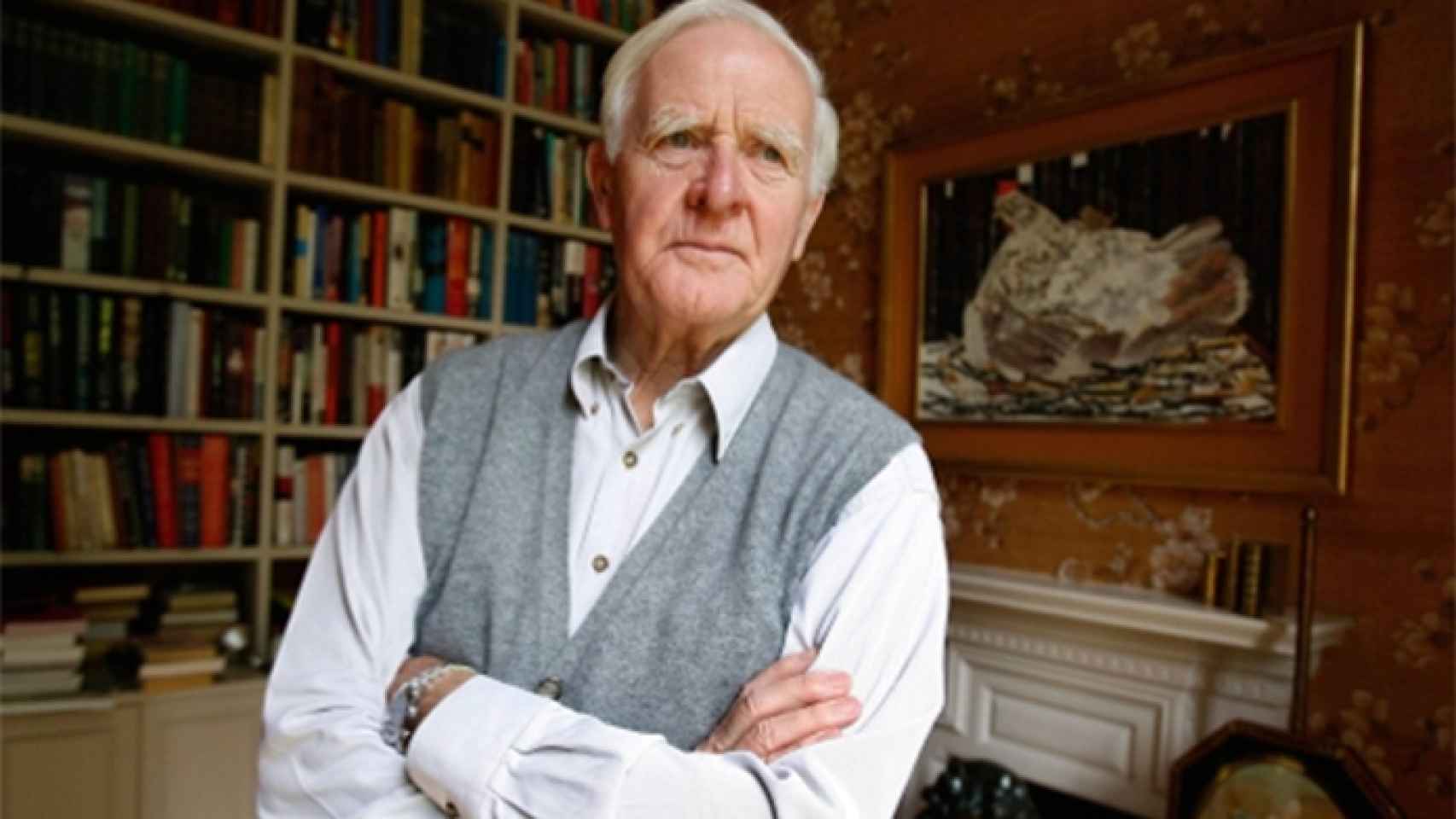

John le Carré (Dorset, 1931) cuenta que hace años, cuando estaba pensando en escribir su autobiografía, contrató a dos detectives para que lo investigasen a él y a su familia. Al haber sido hijo de un aventurero estafador, espía del Servicio Secreto de Su Majetad, y un novelista que había dedicado su vida a inventar historias, la verdad y el recuerdo acostumbraban a confundirse entre sí. “Les expliqué que era un mentiroso. Nací para mentir, me educaron para ello, un sector que miente como medio de vida me entrenó para hacerlo, y adquirí experiencia siendo novelista”. Estaba interesado en conocer los hechos de su vida, les dijo a los detectives, ya que, “como creador de ficciones, invento versiones de mí mismo, jamás la realidad, si es que tal cosa existe”.

Puede que esta tendencia a lo que su biógrafo Adam Sisman llama “falsa memoria” no haga de Le Carré (o, mejor, de David Cornwell, el hombre detrás del seudónimo) el más fiable de los memorialistas, pero ha alimentado la carrera extraordinaria de un novelista que no solo ha reinventado el thriller de espionaje, sino que también se ha ganado su justo lugar como heredero de Joseph Conrad y Graham Greene. Su nuevo libro, Volar en círculos (Planeta), no logra que nuestro placer disminuya al leer las historias de su vida, historias, insinúa, que muy bien podrían contener una pizca de influencia de la imaginación (“si en algo miente la auténtica verdad, no es en los hechos, sino en los matices”), o quizá un toque de autodramatización.

Volar en círculos no es una autobiografía y, ciertamente, no añade muchos detalles fácticos al sesudo retrato de Sisman. Más bien es una recopilación de evocaciones (algunas ya conocidas por los trabajos publicados) que brinda numerosos atisbos del autor a lo largo de los años, dando saltos y rebotando en el tiempo, y narradas con el brío de un contador de historias magistral, a veces trágicas y divertidas, otras cautivadoras, mordaces y melancólicas.

"No es una autobiografía y no añade detalles fácticos. Más bien es una recopilación de evocaciones que brinda atisbos del autor a lo largo de los años"

El libro permite entender las caprichosas transacciones entre arte y vida que Le Carré efectúa en su ficción: por ejemplo, cómo Vivian Green, su “sabio mentor en Oxford” le proporcionó “la vida interior de George Smiley”, y cómo su propia atormentada relación con su despreciable padre, Ronnie (“estafador, soñador, prisionero ocasional”) sirvió de combustible para el drama filial de Un espía perfecto, su novela psicológicamente más compleja.

Quienes hayan leído obras de Le Carré como La chica del tambor y El sastre de Panamá, además de El jardinero fiel, La canción de los misioneros y Un traidor como los nuestros, también comprobarán con qué afán llevó a cabo sus investigaciones para estos libros más recientes, viajando a lugares peligrosos del planeta (a Beirut para entrevistarse con Arafat, a la Camboya en poder de los Jemeres Rojos, al este del Congo a reunirse con los caudillos militares) para familiarizarse con la situación in situ y buscar a personas que pudiesen encarnar a los personajes que apenas empezaban a germinar en su mente.

Sobre la marcha, Le Carré cuenta algunas de sus experiencias como espía sin dar a conocer detalles de las operaciones y sin abordar realmente su decisión de escoger, en palabras de Sisman, “la lealtad a su país por encima de la lealtad a sus amigos” cuando, siendo un joven recluta, el MI5 le pidió que estuviese al tanto de la actividad de los estudiantes de izquierdas de Oxford.

Lo que rememora con soltura es la confusa neblina de los años de la Guerra Fría que inspiraron El espía que surgió del frío y sus incomparables novelas de Smiley (El topo, El honorable colegial y La gente de Smiley). Nos traslada a la Alemania de principios de la década de 1960, donde dice que los nazis seguían merodeando en el mundo de los servicios secretos, y al interior de los viejos cuarteles generales del espionaje británico, en los que cuenta que en otros tiempos creía que “los secretos más delicados del país se alojaban en una caja fuerte verde desconchada, marca Chubb, oculta al final de un laberinto de lóbregos pasillos”.

"Como espía, Le Carré desarrolló una entusiasta capacidad de observación que le fue muy útil como novelista"

La ficción de Le Carré hizo mucho por desmitificar el moralmente ambiguo mundo de los servicios secretos contemporáneos -hasta entonces definido en gran medida por la épica de las novelas de James Bond, de Ian Fleming- y, en el libro, el autor observa que si bien “todos los servicios secretos se mitifican a sí mismos”, los británicos “constituyen una categoría aparte”. Escribe: “Mejor no hablar de nuestra deplorable actuación en la Guerra Fría, cuando el KGB nos aventajaba y lograba infiltrarse antes que nosotros casi en cada curva. Remóntense en cambio a la Segunda Guerra Mundial, que, si damos crédito a nuestra televisión y a nuestra prensa sensacionalista, es donde nuestro orgullo nacional hizo su inversión más segura. ¡Contemplen a nuestros brillantes descifradores de códigos de Bletchey Park!"

En su condición de espía, Le Carré desarrolló una entusiasta capacidad de observación periodística que le fue muy útil como novelista, y el libro está lleno de retratos maravillosamente trazados de escritores, espías, políticos, corresponsales de guerra y actores que poseen una corporeidad y una vivacidad palpables.

Describe al oficial de inteligencia Nicholas Elliot -el amigo íntimo, confidente y, al final, víctima del infame agente doble Kim Philby- como “un chispeante bon vivant de la vieja escuela”, que parecía “un hombre de mundo de P. G. Wodehouse, y hablaba como tal”, excepto porque era “temerariamente desconsiderado con la autoridad”.

Le Carré advierte que el físico y premio Nobel soviético Andréi Sájarov, que vivió años exiliado en su propio país por denunciar las violaciones de los derechos humanos, sonreía a menudo y se pregunta “si siempre había sido algo consustancial a él, o si se había enseñado a sí mismo a sonreír como una manera de desarmar a sus interrogadores”.

En cuanto al gran Alec Guiness, el inolvidable intérprete de Smiley en El topo, la producción de la BBC de 1979, Le Carré recuerda su encanto, su “pícara sonrisa de delfín”, y la forma en que estudiaba y almacenaba los gestos de la gente a la que conocía cuando estaba preparando sus papeles, moldeando “su cara, su voz y su cuerpo en innumerables versiones de nosotros”. Atribuye el carácter esquivo de Guinness, su amor por el trabajo disciplinado y los buenos modales a la herencia de la “humillación y el desorden de sus desdichados primeros años de vida”. Guinness, escribe, era “una persona demasiado familiarizada con el caos”, e incluso a los 80 años seguía siendo un “niño alerta” que “todavía no había encontrado puertos seguros o respuestas sencillas”.

El capítulo que trata su infeliz niñez es la parte más cruda y emotiva del libro. Una historia desgarradora, casi 'dickensiana'

Lo mismo se podría decir de Le Carré, que se encuentra también en su octava década de vida. El capítulo que trata de su infeliz niñez (basado en un extenso artículo que publicó en The New Yorker en 2002) es la parte más cruda y emotiva del libro, y su columna vertebral psicológica. Es una historia desgarradora, casi dickensiana: cuando tenía cinco años, su madre los abandonó a él y a su hermano (cansada de que el violento padre de los chicos le pegase), y Le Carré creció como un “niño congelado”, utilizado y humillado por el maestro de la estafa que tenía por padre, un hombre encantador pero traicionero que no veía contradicción entre estar en la lista de personas en búsqueda por fraude y pavonearse con una chistera gris en el recinto de los propietarios de Ascot”; un hombre que perdió inconscientemente el dinero de la matrícula de su hijo apostándolo en Montecarlo, que cumplió condenas en cárceles de todo el mundo (Hong Kong, Singapur, Yakarta, Zúrich), y que luego se quejaba de que su famoso hijo fuese incapaz de darle una parte de los derechos de autor de sus libros. Habiendo aprendido las artes de “la evasiva y el engaño” como medios de supervivencia siendo niño, y dado su anhelo de pertenecer a una familia legítima y más extensa, el joven David Cornwell era un fichaje natural para el espionaje.

Unirse “al mundo secreto”, cuenta, “fue como llegar a casa”. Cuando contempla retrospectivamente su carrera de novelista, también se pregunta a sí mismo: “¿Qué partes de mí siguen perteneciendo a Ronnie?”

“Me pregunto si hay una gran diferencia entre el hombre que se sienta a su escritorio e inventa embustes en la página en blanco (yo) y el que se pone una camisa limpia cada mañana y, sin nada más en el bolsillo que su imaginación, emprende camino dispuesto a estafar a su víctima (Ronnie)”.

De Arafat a Thatcher

Le Carré bailaba con los poderosos sobre una compleja red de intereses cuyo equilibrio era siempre precario. “Los hombres y mujeres poderosos me atraían solo por el hecho de existir, y porque quería entender sus mecanismos”, escribe. El novelista narra en Volar en círculos muchas anécdotas, la mayoría extraídas de las notas que, febrilmente, tomaba en habitaciones de hotel cuando llegaba de alguna reunión o cena privada. Así lo hizo tras encontrarse con Arafat, presidente de la OLP. Ocurrió mientras preparaba La chica del tambor (1981). “La oficina de relaciones públicas de la OLP -relata- se encontraba en una calle devastada, detrás de un círculo de bidones metálicos llenos de cemento. Hombres armados con el dedo apoyado en el seguro de sus fusiles fruncieron el ceño al ver que me acercaba. En la semioscuridad de la sala de espera, me recibieron unas revistas amarillentas de propaganda impresas en ruso y unos expositores con los cristales agrietados, con trozos de metralla y minibombas antipersona sin detonar, recuperadas de los campos de refugiados palestinos. Pegadas con chinchetas en las paredes con manchas de humedad, había fotografías con las esquinas levantadas que mostraban mujeres y niños asesinados”.

Tras el enésimo trayecto en jeep, rodeado de escolta, Le Carré llega por fin hasta Arafat. “Hemos llegado a un salón en forma de ele, con combatientes de uno y otro sexo recostados contra la paredes. (...) Detrás de un escritorio está sentado el presidente Arafat, listo para ser descubierto. Viste kuffiya blanca y camisa caqui con los pliegues de fábrica aún marcados, y lleva una pistola plateada en una funda de plástico marrón trenzado. No levanta la vista para mirar a su invitado. Está demasiado ocupado firmando papeles”. Más adelante, cuenta: “Nos damos tres besos: izquierda, derecha e izquierda, a la manera árabe. La barba no es áspera, sino un plumón sedoso. La piel le huele a polvos de talco Johnson's para bebés. Puedo moverme libremente entre sus palestinos, proclama. Lo dice el que nunca duerme dos veces en la misma cama, el que se ocupa de su propia seguridad e insiste en no estar casado con nadie, excepto con Palestina”. Arafat abrió el diálogo: “¡Señor David! ¿Por qué ha venido a verme?” “¡Señor presidente -contestó Le Carré, he venido a poner la mano sobre el corazón de Palestina!”. Al término de la reunión, el escritor, según dice, declinó hacerse una foto con el líder palestino. “¿Por qué?”, preguntó Arafat. “Porque espero visitar Jerusalén un poco antes que usted”, le respondió el novelista.

El autor de El topo rechazó una medalla para la que lo recomendó la oficina de Margaret Thatcher. “El hecho de que no hubiera votado por ella no tuvo nada que ver”, dice. Thatcher lo invitó a comer. Corría el año 1982. “Había seis mesas servidas en el comedor del número 10 de Downing Street aquel día, pero sólo recuerdo la nuestra, con la señora Thatcher a la cabeza, el primer ministro holandés Ruud Lubbers a su derecha, y yo mismo, con un ceñido traje gris recién estrenado, a su izquierda”. Lubbers no conocía a Le Carré. “Oh, vamos, señor Lubbers! ¡Tiene que haber oído hablar de John Le Carré! Es autor de El espía que surgió del frío y de... otros libros maravillosos”, dijo la primera ministra. “No”, volvió a contestar Lubbers. Sigue Le Carré: “Entonces le llegó el turno a la señora Thatcher de volverse hacía mí (...).

-Bueno, señor Cornwell -dijo, como si le estuviera hablando a un alumno descarriado que se encontrara en el despacho del director-, ya que está aquí -como si yo de alguna manera me hubiera colado en la reunión-, ¿hay algo que quiera decirme?

Al cabo de un rato, recordé que de hecho tenía algo que decirle, y se lo dije con escasa habilidad. Como hacía poco que había regresado del sur del Líbano, me sentía en la obligación de defender la causa de los palestinos sin Estado. Lubbers me escuchó. Los caballeros del norte insdustrial me escucharon. Pero la señora Thatcher me prestó más atención que ninguno de ellos, sin el menor indicio de la impaciencia de la que solían acusarla. Incluso cuando llegué tartamudeando al final de mi intervención, me siguió escuchando, antes de darme su respuesta.

-No me cuente historias tristes -me ordenó con repentina vehemencia, haciendo especial hincapié en las palabras clave, para darle mayor énfasis-. Todos los días viene a verme gente que apela a mis emociones. Así no se puede gobernar, porque sencillamente no sería justo.

A continuación, apelando a mis emociones, me recordó que los palestinos habían entrenado a los terroristas del IRA responsables de la muerte de su amigo Airey Neave, héroe de guerra británico, político y asesor suyo. Después de eso, creo que no volvimos a hablar mucho más. Supongo que prefirió dedicar su atención al señor Lubbers y a los empresarios de la industria, demostrando así su sensatez. De vez en cuando me pregunto si la señora Thatcher tendría un motivo oculto para invitarme. (...) Pero me resultaba difícil imagina qué podía necesitar la primera ministra de mí, a menos que confiara en mis consejos para poner orden entre sus díscolos espías”.