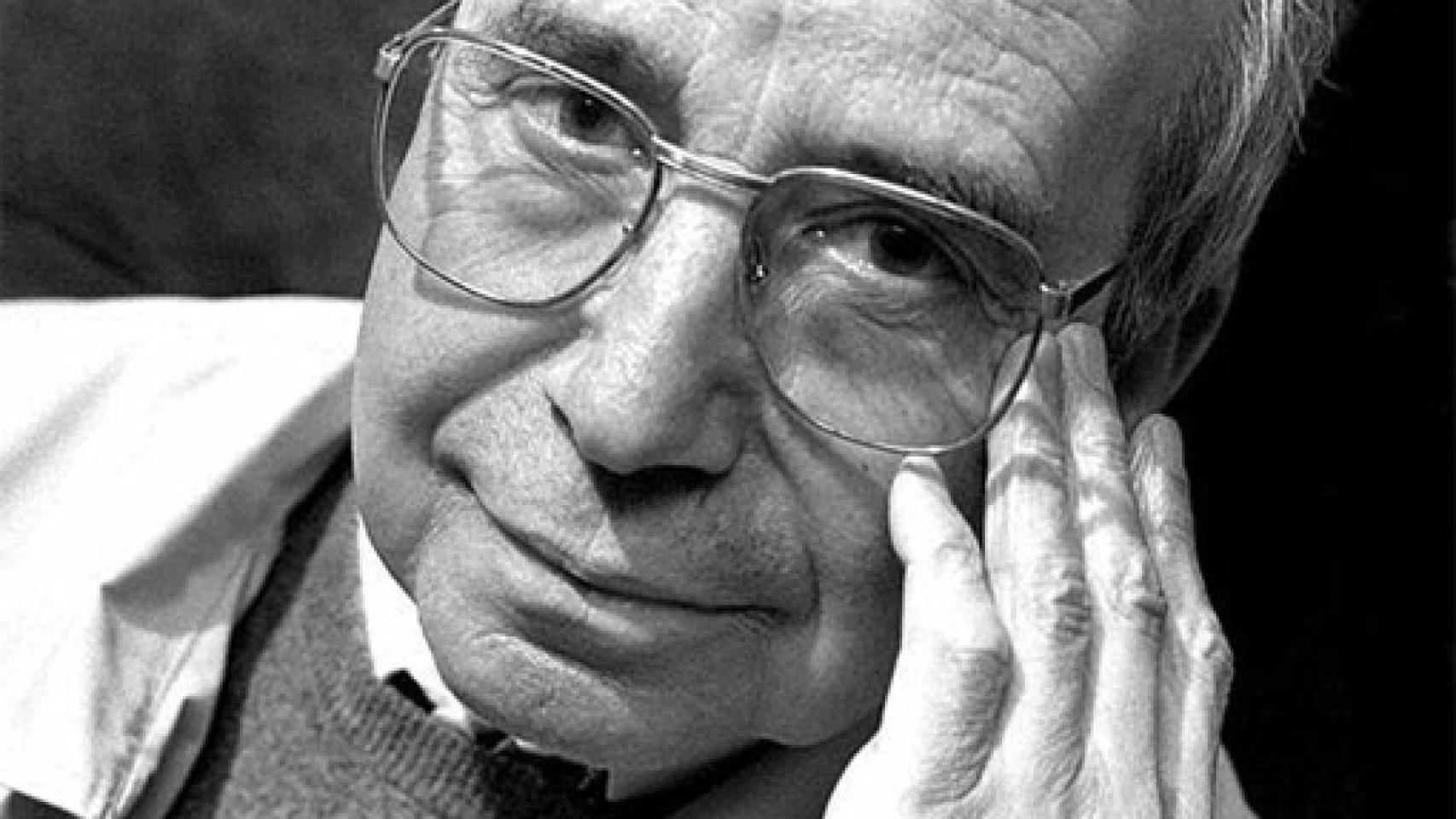

Pablo García Baena. Foto: Jesús Domínguez

El poeta Joaquín Pérez Azaústre recuerda al maestro corbobés: "Estar con Pablo no era solamente otear el fondo fastuoso y exacto de su obra, sino asistir a un banquete que ofrecía en la mesa amplia toda la gran poesía", escribe.

Sabía que debía su resurrección poética, o su primer nacimiento real, al estudio entusiasta de Guillermo Carnero y la pasión poética y vital de Luis Antonio de Villena. De alguna manera, Cántico había dejado de ser un oasis perdido en el océano arenoso de la posguerra y se había convertido en un jardín cada vez menos secreto, veneciano a su manera, que enlazaba a la Generación del 27 con el grupo del 70: Gimferrer, Colinas, los propios Villena y Carnero... El manantial invisible había ganado músculo de agua en aquellos muchachos de apenas veinte años que habían descubierto una filiación directa.

El titular de la entrevista fue: "No hay que dejar atrás el sonido de las palabras". Es algo que puede aplicarse a cualquier poética, pero que en la suya toca una divinidad de esplendor claro, de capas subterráneas luminosas que rodean el poema, cielo y tierra de la realidad. La carnalidad del barroco en el lenguaje y la imaginería de la Semana Santa, el lujo y la emoción mediterránea habitaban en él, eran su cuerpo y su respiración del poema necesario, que aparecía cuando algo se le revelaba, aunque pasaran años desde el último. El equilibrio total entre la sobria joyería poética y la emoción íntima y existencial en el cuerpo verbal estaba en él, tan puro como su sentido del humor. Cuando le expliqué desde dónde le estaba llamando, y tras recordar su extraordinario poema Delfos, me respondió: "Cómo quieres que no haya interferencias, con todos esos poetas haciéndose oír". Ahora sus poemas son también la voz de su recuerdo. Porque exactamente así me sentía yo al llegar a su casa, antes de remontar las escaleras: al pie del monte que me abría las puertas de la sabiduría y el amor a la vida en la poesía.

@jperezazaustre