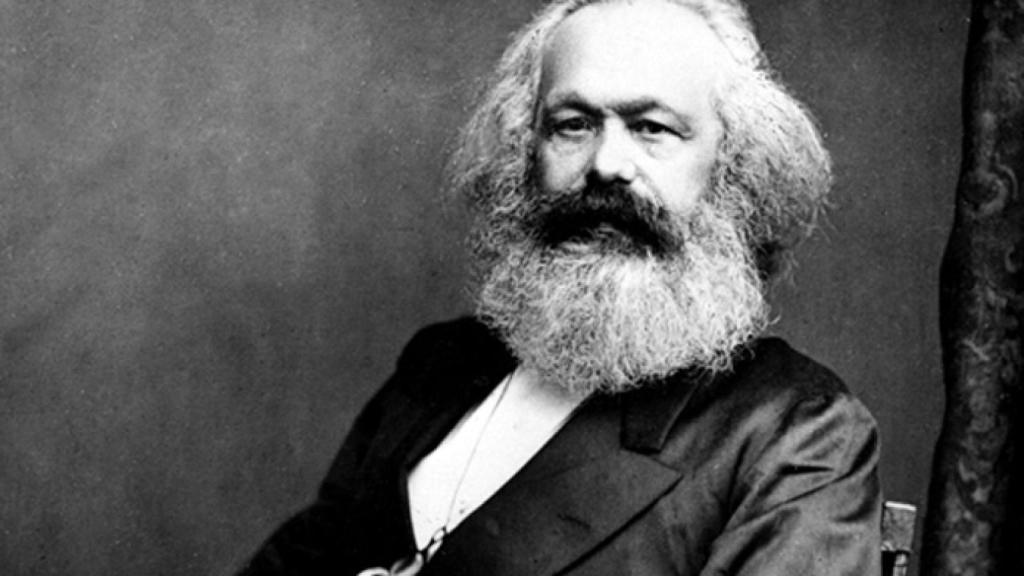

Marx-BN

Karl Marx. Ilusión y grandeza

“Si hay algo seguro”, declaró Marx en una ocasión, “es que yo no soy marxista”. Este comentario, citado a menudo, rara vez se comprende con la profundidad necesaria. Por lo general, los intelectuales del siglo XX y los ideólogos de partido que se calificaban orgullosamente a sí mismos de marxistas tenían claro en qué consistía su doctrina. Tal como ellos lo concebían, el marxismo era una teoría de la sociedad que apartaba el velo mistificador del capitalismo para revelar la explotación económica que constituye su esencia. El sistema marxista auguraba una noción estimulante y universal de la historia que presentaba la lucha de clases como el motor último del cambio. Más aún, funcionaba como el nombre moderno de un sueño antiguo: el de acabar con la ausencia de libertad y hacer realidad las palabras del viejo profeta que hablaban de “enjugar las lágrimas de todos los rostros”. Esta concepción del marxismo fue la que Isaiah Berlin atribuyó a su fundador cuando dijo de Marx que “el suyo era un sistema intelectual cerrado. Todo lo que entraba en él se amoldaba a la fuerza a un patrón prefijado”. Sin lugar a dudas, la afirmación es verdadera en lo que se refiere al denominado “materialismo dialéctico”, que se convirtió en la ortodoxia doctrinal en la Unión Soviética y sus Estados satélites. Recelosos de todos los herejes hasta el punto de borrar sus rostros de la historia, los líderes comunistas del bloque del Este tenían poca paciencia para las finuras de la especulación filosófica. Desde su punto de vista, el marxismo no era una interpretación de la sociedad, sino una ciencia objetiva, fijada en sus leyes y determinista en su teoría del cambio histórico. Como muestra podían citar a Engels, compañero de Marx, el cual, en el discurso que pronunció en 1883 al pie de la tumba de su amigo, afirmó que “al igual que Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana”. Dejando aparte el hecho de que el darwinismo es antideterminista, despojar al marxismo de su supuesta condición de ciencia natural no ha sido tarea fácil. Allí donde sirvió como justificación de los regímenes de partido único, el sistema marxista se convirtió en un garrote contra los enemigos cuyas opiniones eran declaradas objetivamente falsas. Sin embargo, en el pensamiento de Marx el hombre había bastante más improvisación que en las ideologías oficiales que tomaron prestado su nombre. Karl Marx: Ilusión y grandeza, del historiador británico Gareth Stedman Jones (1942), posee numerosas virtudes, entre ellas su elegante estilo narrativo, que guiará incluso a los lectores no familiarizados con la historia del XIX a través de las controversias políticas de la época. Stedman Jones, un apasionado conocedor de la historia intelectual que transmite con maestría los temas de la filosofía y la economía a partir de los cuales Marx forjó sus ideas, ha escrito la biografía definitiva del pensador alemán. El Marx de Stedman Jones es un hombre receptivo al universo político y capaz de cambiar de parecer, a veces de manera espectacular. El Marx que más tarde se convirtió en leyenda era (en palabras de Stedman Jones) “un patriarca legislador intimidante, un pensador de despiadada coherencia con una visión asombrosa del futuro”. Sin embargo, aunque este era el héroe que más adelante se esculpiría en piedra, no era el personaje histórico. En su afán por hacernos distinguir entre el individuo y la ideología, el autor llama a su protagonista “Karl”, una caprichosa estratagema que lo rescata del “marxismo”. Karl nació en la ciudad renana de Tréveris en 1818, durante una época de reacción. Los recuerdos de la Revolución francesa, no obstante, seguían vivos. Heinrich, padre de Karl, abogado y judío por bautismo, era conocido por cantar la Marsellesa en el club local. A su hijo, de ideas más radicales, le exasperaba la política conservadora del Gobierno prusiano, y en su época de estudiante en Berlín se afilió al círculo radical de los hegelianos de izquierdas. Karl fue colaborador de Rhenische Zeitung, un periódico liberal, y huyó de Renania cuando los censores del Gobierno obligaron a cerrar la publicación. Tras los levantamientos de 1848, se instaló en Londres con su familia. Allí escribió amargos ensayos sobre el fracaso de la revolución de mediados de siglo y el inesperado ascenso de Luis Napoleón.

El historiador Stedman Jones, un apasionado conocedor de la historia intelectual, ha escrito la biografía definitiva de MarxStedman Jones no siempre simpatiza con su protagonista. Le achaca “miopía política” en su manera de entender los hechos de 1848, y su irritación aflora cuando Karl reinterpreta luchas específicas de la historia como una gran batalla entre el proletariado y la burguesía. Con todo, reconoce que ni siquiera un retrato de Marx que haga justicia a la historia puede imputar sus ideas únicamente al pasado. “Karl no fue solo producto de la cultura en la que nació”, insiste el autor; también estaba “decidido a dejar su impronta en el mundo”. La lectura de antiguas teorías siempre puede brindarnos nuevas enseñanzas. Hace una generación los especialistas todavía se sen-tían agobiados por la cuestión de si Marx tuvo alguna responsabilidad en los crímenes de Stalin. Si bien esta pregunta ya ha dejado de ser acuciante, el debate sobre la globalización ha sacado a relucir nuevos interrogantes. ¿Tuvo en cuenta Marx las diferencias en el tiempo y en el espacio? ¿Puede ser redimido de su soberbia universalista? En sus escritos tempranos y hasta bien entrada la década de 1860, Marx postuló una teoría de la historia que ensalzaba los logros heroicos de la burguesía como agente colectivo del cambio global. Argumentaba que antes de que el proletariado pudiese convertirse en una clase madura y llegar a ser verdaderamente consciente de su tarea revolucionaria, era necesario que el capitalismo modernizase el mundo a fondo. Todo vestigio del feudalismo se disolvería; se desecharían las costumbres y las tradiciones locales, y la producción industrial se dispararía, condensando las dos clases supervivientes en grupos radicalmente opuestos antes de la crisis final del capitalismo. Esta teoría implicaba cierta inevitabilidad de los procesos acumulativos de cambio histórico. También dejaba poco margen a la posibilidad de una revolución independiente en las zonas menos desarrolladas del planeta, en Oriente o en los territorios más lejanos de los imperios de Europa. El universalismo de Marx tuvo su expresión clásica en el Manifiesto comunista, que declaraba que todos los países debían someterse a las fuerzas de la modernidad burguesa “so pena de extinción”. En otro escrito, Marx celebraba la introducción de la máquina de vapor en India y la consiguiente disolución del arcaico “sistema de aldeas”. Y en el primer volumen de El capital, que concluyó en 1867, seguía reservando especial desprecio por lo que denominaba las “anticuadas formas de producción asiáticas”, a las que condenaba como síntoma de un despotismo que debía ser barrido en el camino hacia la revolución. Después de 1870, Marx aflojó su rigidez, en parte debido a que el fracaso de la Comuna de París lo desalentó en sus expectativas de una revolución comunista en Occidente. Este cambio de perspectiva abrió la posibilidad de una revolución en Rusia y el mundo no europeo. En 1881 respondía a una pregunta de Vera Zasulich, una aristócrata y revolucionaria rusa exiliada en Ginebra, para que explicase sus ideas sobre las comunidades de aldea rusas. Aunque Marx seguía insistiendo en que el aislamiento de la comunidad de aldea era un punto débil, admitía que la inevitabilidad histórica que en el pasado había advertido en el proceso de industrialización “se limitaba a los países de Europa occidental”. Posiblemente los historiadores del marxismo discreparán en cuanto a la trascendencia de estos cambios. Algunos los considerarán una retirada fruto del deseo desesperado de encontrar la revolución en los lugares menos receptivos. Desde el punto de vista de Stedman Jones, sin embargo, indican un cambio de opinión tardío en el que Marx abandonaba la ilusión de una única vía histórica y abría los ojos a una de las grandes enseñanzas del romanticismo europeo. En sus últimos estudios sobre la vida comunal en la época medieval acabó viendo la posibilidad de nuevos caminos hacia el futuro que no se ajustasen al modelo de la burguesía de Europa occidental. Un año antes de su muerte y ya gravemente enfermo, escribió junto con Engels un breve prefacio a la edición rusa del Manifiesto. En él contemplaban la posibilidad de que el sistema de propiedad comunal de las aldeas rusas pudiese servir como “punto de partida de una evolución comunista”. Tres décadas y media después, los bolcheviques tomaron el poder en Rusia, y hacia finales de la década de 1920, el Gobierno puso en marcha su brutal colectivización de la agricultura. Al igual que todos los legados intelectuales, la obra de Marx sigue abierta a nuevas interpretaciones, pero parece claro que Marx jamás habría tolerado las atrocidades cometidas en su nombre. © New York Times Book Review