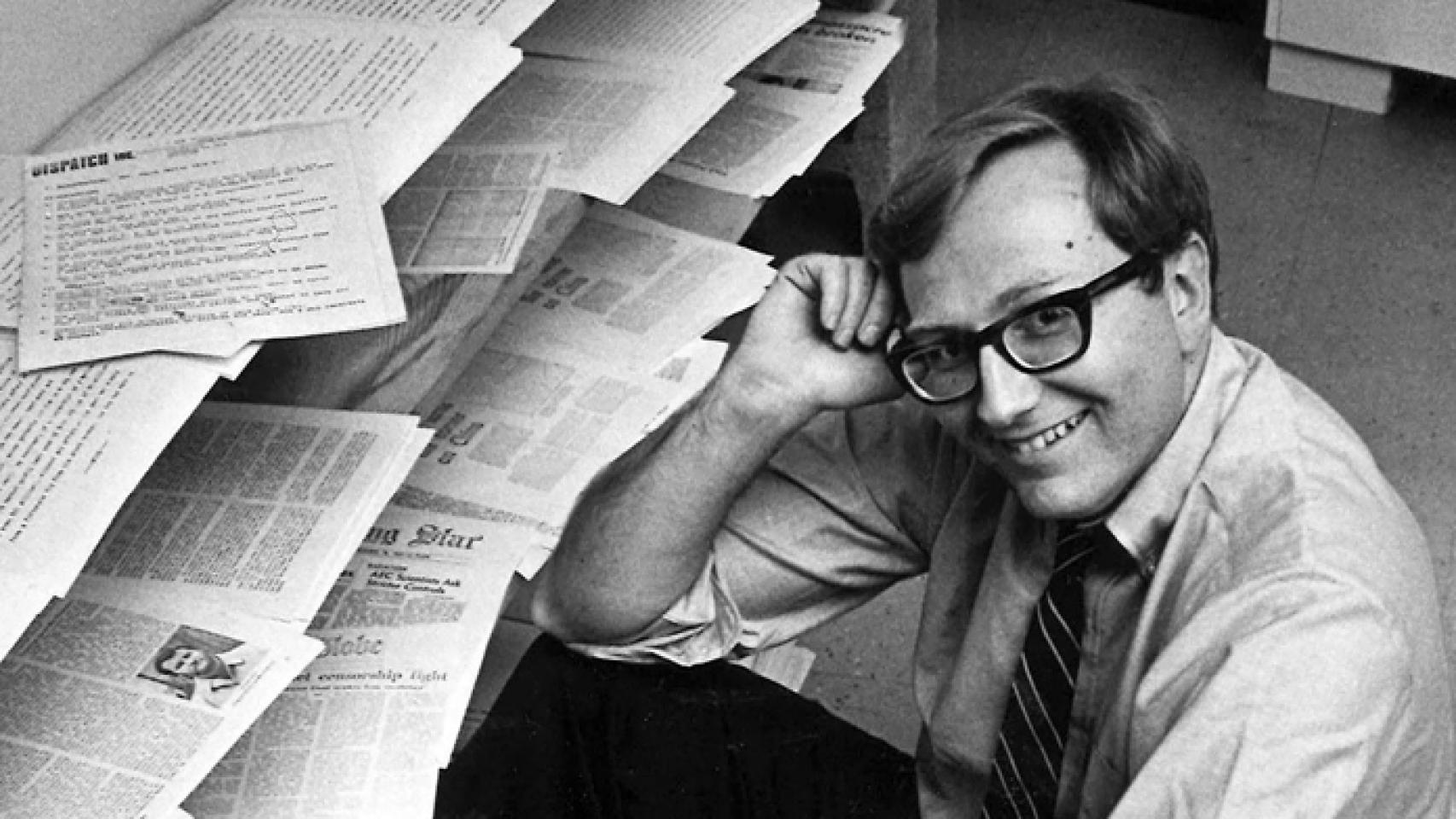

Seymour M. Hersh ha visto su firma en portada en prácticamente todos los grandes periódicos del mundo libre, ha recibido un abrumador número de reconocimientos y ha sido objeto de no pocas controversias. La suya es una historia de independencia a ultranza. Enfrentado tanto a presiones empresariales como a los potentes brazos del poder gubernamental, Hersh se ha mostrado infatigable en su búsqueda de la verdad y en su creencia de que hay que desafiar el relato oficial, incluso sorteando, como él ha hecho, montajes, engaños y dilemas éticos en las ciénagas de la guerra, el espionaje y la política.

En Reportero. Memorias del último gran periodista americano (Península), recuerdos de una carrera sin parangón que recoge los acontecimientos más importantes del último medio siglo, saca a la luz detalles hasta ahora desconocidos sobre su labor periodística durante las atrocidades de My Lai, en Vietman; regresa al escándalo del Watergate; a los errores cometidos por Estados Unidos en Chile, Cuba, Panamá y muchos otros lugares, y a la duplicidad de Henry Kissinger y Dick Cheney. También revela el camino que le llevó a las revelaciones sobre Abu Ghraib.

Aquí puedes leer uno de los capítulos del libro en el que Hersh desgrana la turbia campaña presidencial de 1968.

Una campaña presidencial

Con el libro terminado, regresé una vez más al tema abrumador que acaparaba nuestra política exterior: Vietnam. La guerra ya se había convertido en un verdadero baño de sangre para los dos bandos en 1967 y el creciente movimiento contrario a la guerra buscaba frenar como fuera la reelección de Lyndon Johnson en 1968. Según una de las fantasías en boga, el senador Robert Kennedy de Nueva York rompería con su partido y encabezaría una plataforma antiguerra contra el presidente en las primarias que tendrían lugar en todo el país. Pero no había el menor indicio de que Kennedy estuviera preparado para asumir el riesgo político de hacerlo así. Por tanto, el movimiento conocido como «Dump Johnson» [Echemos a Johnson], dirigido por Allard Lowenstein, que también se había puesto a la cabeza del movimiento por los derechos civiles, buscaba desesperadamente a un candidato a finales de 1967, sin demasiado éxito.

Mi mujer y yo necesitábamos más espacio y habíamos alquilado una casa pequeña en el noroeste de Washington que contaba con dos atractivos en las inmediaciones: quedaba a pocos metros de la residencia oficial del embajador de India y Mary McGrory vivía al otro lado de la calle. India era un estrecho aliado de Rusia en la vigente Guerra Fría y también mantenía embajadas en Hanói y Pekín, y sus máximos representantes diplomáticos, por necesidad, estaban bien informados de los avances estadounidenses, o mejor dicho de la falta de estos en la guerra de Vietnam. Mary, que por entonces era una columnista de lectura obligada que escribía en el Evening Star de Washington, había surgido como una voz atrevida, ética, contra la contienda. Le habían gustado los artículos que yo había escrito desde el Pentágono cuando estaba en Associated Press, pero es que además era muy buena vecina. Nos traía la cena muchas veces después del nacimiento de nuestro hijo y yo a cambio la invitaba a tomar uno o dos martinis. Una tarde me contó que el senador Eugene J. McCarthy, demócrata de Minnesota que había planteado varias preguntas sobre la guerra, iba a participar en la carrera electoral contra Johnson. Mary había estado próxima al presidente Kennedy y le decepcionaba que su hermano Bobby no se presentara. Según ella, «Gene» era brillante pero algo irascible, e iba a necesitar ayuda con la prensa y con los discursos. ¿Podía interesarme a mí aquel trabajo?

Yo no conocía al senador, y no sabía absolutamente nada sobre cómo llevar una campaña de prensa para un candidato presidencial. Mary me instó a conocer a McCarthy y me dijo que ella me avalaría y lo organizaría todo. Al día siguiente mantuve una conversación breve con él en su despacho del Senado. Me quedó claro que sabía poco o nada sobre mí, pero tras un lacónico intercambio de impresiones dijo que yo le servía y puso fin a la entrevista. La única palabra para describirlo era «reservado», y la única para describirme a mí en aquel momento era «desconcertado». La actitud displicente de McCarthy hacia mí dejaba claro que no le interesaba contar con una campaña de prensa competente, ni siquiera medianamente competente. Yo había trabajado sobre cuestiones relacionadas con la CBW con la plantilla de dos senadores demócratas liberales de Wisconsin, Gaylord Nelson y William Proxmire, y sabía que los senadores se tomaban muy en serio las relaciones con los medios de comunicación. Se lo conté a Mary, que me dijo que no me preocupara tanto y me instó a concertar un encuentro con Blair Clark, el que había sido director de CBS News y que iba a ser, según todos los rumores, el director de campaña. Yo no tenía ni idea de cómo ponerme en contacto con Clark, miembro de la alta sociedad neoyorquina, pero sí conocía a su hijo Timothy, que ejercía de periodista en Washington. Habíamos jugado al golf juntos y le conté que estaba interesado en ser el secretario de prensa. Él llamó a su padre, que a su vez me llamó a mí. Concertamos un encuentro en un hotel de Washington y yo le llevé una cartera llena de recortes de prensa. Blair, como McCarthy, no se mostró demasiado interesado en mis escritos, pero él también me dijo que estaba contratado «si obtenemos un visto bueno». Ese visto bueno debía pronunciarlo Abigail McCarthy, la esposa del senador, que, como descubriría después, hacía todo lo posible por controlar la campaña a través de Blair y, cómo no, a través de su marido. La señora McCarthy era muy católica, muy inteligente, alumna con matrículas de honor que estudiaba cursos de posgrado en las universidades de Minnesota y Chicago, pero también madre, ama de casa y mujer totalmente entregada a la carrera de su esposo.

McGrory creía que la campaña de McCarthy iba a ser una locura y me echó a mí a los lobos con la esperanza de que pudiera hacer algo por enderezarla. A mí no me importaba lo más mínimo lo que pensara la mujer del senador y me parecía que existían dos razones muy válidas para aceptar el trabajo: ningún otro demócrata parecía interesado en desafiar la al parecer consolidada nominación de Lyndon Johnson, y cualquier labor en la vida pública era mejor que ser un periodista freelance más. De modo que acepté el puesto de secretario de prensa a cambio de un sueldo espléndido: mil dólares al mes. No tardé en descubrir que la mayoría de los asistentes de McCarthy en el Senado, entre ellos Jerome Eller, su jefe de gabinete desde hacía mucho tiempo, así como las secretarias y otros de los subalternos de su oficina, no querían tener nada que ver con el personal de campaña. Me reuní con Blair a finales de noviembre de 1967, el día en que McCarthy anunció su candidatura por Nuevo Hampshire. El anuncio fue recibido con una falta de interés asombrosa, porque McGrory, tras una charla con McCarthy, ya había revelado en su columna del día anterior que iba a presentarse. Yo, seguramente, debería haber salido disparado de allí en ese momento, pero se me dijo que, dado que había aceptado el trabajo, mi primera misión consistiría en volar a Nueva York con el ya candidato a la presidencia, que debía pronunciar un discurso ante un grupo de personas contrarias a la guerra.

McCarthy improvisó su discurso, sin leer nada, y fue fascinante. En él desafiaba las ideas preconcebidas desde la Segunda Guerra Mundial según las cuales era potestad intrínseca del presidente interferir en cuestiones militares cuando lo considerase oportuno, y planteaba una cuestión que sigue estando vigente hoy en día al insistir en que el cargo no le pertenece a la persona que lo ostenta sino «al pueblo de la nación». Allí teníamos a un veterano senador, miembro destacado del Comité de Relaciones Exteriores, atacando a un presidente de su mismo partido por su decisión unilateral de lanzarse a una guerra asesina. McCarthy prosiguió describiendo la guerra como algo inmoral, cosa que jamás creí que le oiría decir a un político. Aquel hombre sabía de historia y tenía agallas, inteligencia e integridad. Además, hablaba en voz baja, con una seguridad en sí mismo absoluta y un respeto implícito por la inteligencia de los presentes. No daba lecciones ni regañaba a nadie. Mis dudas se esfumaron al momento. Había acertado en mi decisión.

Aquel iba a ser un trabajo genial. Mi nombramiento apareció publicado en una nota breve, de dos párrafos, en el Times. Poco después, un periodista llamado Jack Cole, que trabajaba en el principal periódico de Minneapolis, me llamó el mismo día del discurso de McCarthy y me pidió que le concertara una entrevista con él. Aquello me convertía en un secretario de prensa de verdad. Fui a buscar a Jerry Eller, que también había viajado con nosotros a Nueva York, y le comenté aquella petición. Jamás olvidaré su respuesta: «Bueno, espera a tener unas doscientas peticiones y entonces me las pasas. Ya las gestionaremos». Yo sentía que, para mi trabajo, ese era un momento decisivo, así que me abrí paso hasta McCarthy, que estaba rodeado de un corrillo de admiradores entregados, lo agarré por el hombro, le hablé de la petición y le pregunté cuál era el mejor momento para programar una entrevista. La concertamos. A partir de ahí yo ya estaba en guerra con Eller, con el personal del senador y con su esposa, pero era una guerra surgida de la necesidad. Tal vez McCarthy fuera el hombre de Eller en el despacho del Senado, pero era mío, en un sentido muy limitado, cuando nos poníamos en marcha y viajábamos para hacer campaña.

Pocos días después, el senador y yo nos desplazamos hasta California, un punto fundamental del fervor antibélico. Durante el vuelo, le entregué ejemplares de varios libros que se habían publicado recientemente en contra de la guerra, en los que había subrayado algunos capítulos y páginas. Asimismo, le facilité algunos datos sobre cuestiones locales que me parecía que podría usar durante un discurso que tenía programado en la UCLA. La idea de escribir un discurso con antelación para que fuera distribuido a través de las agencias de noticias y la prensa local todavía no había calado en la campaña, pero era una meta. Yo notaba que McCarthy, como muchos otros senadores, aprendía deprisa. Hojeó en un momento el montón de material que yo le había entregado y que incluía ensayos críticos sobre la guerra así como un memorando muy extenso sobre algunas cuestiones constitucionales que se planteaban ante el inminente juicio contra el doctor Benjamin Spock, el pediatra preferido de todo el mundo, y otras cuatro personas acusadas de conspirar para aconsejar a los jóvenes maneras de evitar el reclutamiento. Él y yo conversamos un poco sobre ese memorando, preparado por Michael Tigar, un brillante abogado de Washington. A mí me preocupaba que McCarthy hubiera podido consultar aquel material demasiado superficialmente. Sin embargo, tras la charla, ante un público que ocupaba casi la mitad de la cancha de baloncesto de la UCLA, McCarthy respondió una pregunta relacionada con el juicio de Spock realizando un ataque brillante contra el procesamiento, basándose en el análisis de Tigar, así como una defensa de las protestas contra la guerra. Su apoyo a Spock salió en las noticias de todo el país aquella noche.

El contraste entre la inteligencia de aquel hombre y el caos reinante en su oficina del Senado resultaba paralizante. McCarthy rara vez aparecía por la oficina de campaña, que estaba en el centro de Washington, y yo muchas veces me volvía loco porque su personal del Senado no me lo pasaba cuando llamaba por teléfono. En esos casos no me quedaba más remedio que montarme en un taxi y acercarme hasta el Senado para pedir audiencia. Pero cuando nos íbamos de viajes de campaña era mío, o eso me parecía a mí. En aquella primera época, yo era a menudo el único asistente que lo acompañaba, y no paraba: estaba constantemente facilitándole material para que lo leyera y lo mantenía informado sobre la guerra y otras cuestiones. Sin duda, mi diligencia y todas las molestias que me tomaba debieron desconcertarle al principio, pero no tardó en acostumbrarse, y al poco tiempo ya esperaba que yo le entregara un fajo de materiales antes de cualquier etapa importante de la campaña. Mis viajes habían sido posibles gracias a una especie de casualidad, casualidad que había adoptado el nombre de una periodista que había trabajado en la UPI, una joven de veintitrés años, inteligente, rubia, habladora atropellada: Marylouise Oates. La había contratado Allard Lowenstein para que fuera la secretaria de prensa de Abigail. La chica pasó solamente unos pocos días en su puesto antes de anunciarme que lo dejaba porque había oído a la señora McCarthy expresar su preocupación por la cantidad de «hebreos» que trabajaban para su marido. A mí me pareció que alguien capaz de captar tan deprisa el lado malo de la mujer del candidato merecía quedarse con nosotros y la contraté como mi delegada. Además, creía que al senador no le importaban lo más mínimo mis orígenes religiosos.

Oates llevaba la oficina de Washington, se ocupaba de todas las contrataciones y durante los tres meses siguientes se preocupó de protegerme. Pero hacía mucho más: llevaba años comprometida, como activista universitaria, con la National Student Association, una confederación de gobiernos de facultades y universidades cuyos miembros se contaban por millones, y entendía muy bien el potencial y la necesidad de organizar a los alumnos de todo el país para que hicieran campaña en favor de McCarthy con la idea de poner fin a la guerra. Ella me presentó a Sam Brown y a David Mixner, que organizarían una campaña masiva con el eslogan «Get clean for Gene» [Arréglate por Gene], eslogan que se le ocurrió a Oates. Durante aquella movilización, miles de alumnos universitarios se afeitaron las barbas y se cortaron las coletas para ir de puerta en puerta haciendo campaña por todo el país. Mixner y Brown organizarían en los años siguientes gigantescas campañas contra la guerra que atrajeron a centenares de miles de personas a Washington.

La campaña contaba con un excelente redactor de discursos, Pete Barnes, que posteriormente trabajaría para la revista Newsweek, y yo y algunos otros de los voluntarios a los que había reclutado Oates aportábamos nuestras ideas a los borradores de Peter y se los pasábamos a McCarthy con la esperanza de que se interesara lo bastante como para mejorarlos. Se trataba de un sistema imperfecto porque el senador era muy bueno improvisando, hablando sin un texto delante, y también era brillante cuando se tomaba el tiempo para revisar los borradores, que siempre mejoraba. En las pocas ocasiones en que lo hacía, preparaba un texto del discurso antes de pronunciarlo, que se distribuía a la prensa, lo que redundaba en una mejor cobertura en los medios de comunicación.

Yo sabía cuál era mi sitio y sabía que a McCarthy se le daba muy bien anticiparse. Yo estaba siempre escribiendo declaraciones breves para los medios sobre cuestiones que aparecían en las noticias, a menudo sobre la guerra de Vietnam, y eran siempre críticas con el presidente. En todos los casos me empeñaba en obtener antes su visto bueno. Por lo general pasaban desapercibidas, pero había ocasiones en que a McCarthy lo acusaban de excederse con un presidente en tiempos de guerra. Se daba a entender que él ayudaba y secundaba al enemigo. En aquellos casos, sobre todo en presencia de otras personas, me abordaba y me preguntaba cómo había podido escribir semejante estupidez. Y yo me callaba. Estaba seguro de que le caía bien a McCarthy, es decir, que le gustaba mi disposición a trabajar bien y que lo mantuviera al día sobre libros nuevos, importantes, y artículos de revistas, así como sobre lo que aparecía en los periódicos. También me daba cuenta de lo cansado que era pronunciar seis, siete o más discursos al día y estar siempre pendiente para evitar un fallo que pudiera perjudicar la campaña o incluso descabalgarlo de la carrera. Entendía por qué despreciaba tanto a los medios de comunicación, que al principio trataron su campaña como caprichosa, pero no alcanzaba a entender por qué, cuando debía pronunciar un discurso importante, no insistía siempre en sacar tiempo para sentarse con algún redactor de discursos y algún experto externo para abordar con ellos lo que quería decir, o de qué otras maneras mostrarse proactivo en sus declaraciones públicas, o por qué no concedía entrevistas a los periodistas en los que confiaba de verdad. ¿Deseaba en realidad convertirse en presidente?

En los inicios de la campaña, tras una semana larga y agotadora en la que McCarthy no paró de estrechar manos y repetir la misma charla una y otra vez, una tranquila tarde de sábado en Manchester, Nuevo Hampshire, se puso en contacto conmigo un productor de Meet the Press, el programa de entrevistas más popular que se emitía los domingos por la mañana, y me comentó que había habido una cancelación de última hora. ¿Estaría dispuesto McCarthy a desplazarse en avión hasta Washington para ser el entrevistado? Él se resistía, insistía en que estaba demasiado cansado. Pero era evidente que debía ir. De modo que le aseguré que cancelaría todo lo que tuviera programado para el día siguiente si se presentaba a la entrevista televisiva. Seguro que sabía que le estaba mintiendo, pero allí que nos fuimos. Yo no cancelé nada y lo pagué caro. La verdad última, que él conocía, era que Marylouise Oates y yo, así como los miles de estudiantes universitarios que se dedicaban a ir puerta por puerta no trabajábamos para él, sino básicamente para poner fin a la guerra. Nos había convencido con sus brillantes discursos y con su valentía para hacer lo que Bobby Kennedy no se había atrevido a hacer. El senador, sin embargo, veía nuestro respeto y admiración por él como una obligación no deseada. Yo tenía que suplicarle que pasara tiempo con los voluntarios, algo que muchas veces no hacía.

Por otra parte, también al inicio de la campaña, hubo una noche en San Francisco en que Jerry Brown, el hijo del exgobernador de California Pat Brown, vino a visitarnos. El joven Brown era un católico muy devoto que había estudiado en un monasterio de los jesuitas, igual que McCarthy, que era benedictino pero insistía en que sus opiniones religiosas quedaran al margen de su campaña. Los dos empezaron a hablar de marihuana. Ninguno de los dos se había fumado un porro en su vida y no era ningún secreto que algunos de los voluntarios en edad universitaria que trabajaban para mí en la campaña de prensa consumían. ¿De qué iba todo aquello? Tardé apenas un rato en conseguir unos cuantos porros y los dos se colocaron, o lo intentaron, por primera vez. McCarthy notó poco los efectos, o eso dijo, pero a Brown le dio más fuerte. Otra noche en San Francisco, después de una larga ronda de discursos y reuniones, fui testigo de cómo se animaba McCarthy al tomarse unas copas con uno de los amigos con los que había cursado sus estudios religiosos en Minnesota, un sacerdote en alza que llegaría a ser obispo. A mí me enviaron en algún momento a la librería City Light, situada en North Beach, a comprar un libro de poesía y una botella de whisky escocés, y a medida que avanzaba la noche la conversación derivó de la poesía al Antiguo Testamento. Los dos empezaron a leerse mutuamente fragmentos del libro, entre muchas risas y comentarios del tipo: «¿Tú esto te lo crees, Gene?». A mí me resultó divertido observarlos y aprender de aquellos dos expertos que desmenuzaban la Biblia.

Se acercaban las primeras primarias presidenciales del país, que serían en Nuevo Hampshire. McCarthy se presentaba allí como candidato inscrito contra el presidente, y su destino, así como tal vez el destino del movimiento de oposición a la guerra, se decidiría el 12 de marzo, que era el día de los comicios. El senador trabajaba mucho más duro de lo que incluso sus mejores amigos creían que trabajaría. Un día típico de campaña empezaba en Washington antes de las cinco de la madrugada. McCarthy, que vivía cerca de nuestra casa, pasaba a buscarme y a veces entraba a tomarse unos huevos revueltos y charlar con mi mujer (siempre se mostraba más interesado en las mujeres) y después los dos nos íbamos a hacer campaña con la esperanza de poder estrechar las manos de los obreros de las fábricas de Manchester cuando entraban para iniciar su turno de mañana.

Al principio todo era muy lento. McCarthy tenía poca visibilidad, como dejaban claro las encuestas de los meses de enero y febrero. Pero conseguimos el apoyo de Paul Newman y Robert Ryan, dos estrellas de cine que compartían nuestras preocupaciones sobre la guerra, dispuestos a hacer lo que fuera para ayudarnos en nuestra incipiente campaña por más que eso les pasara factura. El compromiso de Newman era inmenso: pasaba los días pronunciando discursos en lugares raros de todo el Estado y posteriormente se reunía con Marylouise Oates o conmigo, que nos habíamos desplazado hasta allí con nuestros equipos de prensa, para abordar preguntas para las que él creía que no tenía una respuesta suficientemente buena. Quería aprender. Ryan venía con mucha y muy sorprendente información. Un día, mientras almorzábamos, me vio echar un montón de kétchup sobre la hamburguesa y las patatas fritas que me iba a comer a toda prisa y sin más me preguntó en qué parte de Chicago me había criado. ¿Cómo podía saberlo? Me contó que su padre había trabajado en la organización sindical de aquella ciudad dominada por los sindicatos, y mi manera de usar el kétchup le había hecho adivinarlo. Robert Lowell, el poeta más brillante de Estados Unidos, también se unió a la campaña. Su afinidad con el candidato era evidente: no solo porque McCarthy atacaba la guerra de Vietnam, que Lowell detestaba, sino porque tenía alma de poeta. McCarthy me preocupaba y me desesperaba leyéndome poemas de intelectuales como Yorgos Seferis, entre otros, en lugar de repasar libros sobre temas locales que mi personal y yo le pasábamos constantemente.

El senador, entre discursos de campaña y apariciones ante los medios, hablaba en público un mínimo de seis veces al día, en institutos, facultades, ante grupos religiosos, y entre acto y acto disfrutaba de la compañía de Lowell. Yo también. Los tres, con un chófer, nos desplazábamos a toda prisa de acto en acto dando sorbos de vodka o alguna otra bebida alcohólica que llevábamos en un termo, y el candidato y el poeta intercambiaban alegremente pullas y comentarios agudos mientras yo intentaba sin éxito que McCarthy se concentrara en el siguiente acto. En un momento dado apareció una valla publicitaria con una gran fotografía de Nixon (que se presentaba como candidato a la nominación por el partido republicano) y una frase que rezaba: «Nixon’s the one» [Nixon es único]. McCarthy insistió en que a cualquiera de ellos dos se les ocurriría un eslogan mejor, y en cuestión de tres o cuatro segundos Cal, que es como Lowell pedía que lo llamáramos, replicó: «Nixon’s at ease with efficiency» [Nixon se siente cómodo con la eficacia].

Ahora que lo escribo, no estoy seguro de por qué aquella frase nos resultó tan impresionante, pero en aquel momento nos pareció un K.O. en el primer round, y McCarthy se pasó una hora malhumorado. Lowell lo había derrotado de un puñetazo. Cal, el chófer voluntario (que tendría una gran anécdota que contar más tarde), y yo no nos atrevíamos a mirarnos a los ojos para que no nos diera un ataque de risa. Cal me caía bien y estoy seguro de que a él le gustaba el hecho de que yo no supiera nada sobre poesía y de que nunca le preguntara nada sobre su caótica vida personal. Se pasaba horas conversando conmigo sobre mi vida (nunca sobre la suya) durante aquellos actos de campaña de McCarthy, que parecían interminables y en los que nosotros nos sentábamos fuera de los focos. A él le interesaba saber qué había aprendido yo cuando cubría la información sobre el Pentágono y un día me informó felizmente, después de recibir una llamada de su mujer, Elizabeth Hardwick, editora de The New York Review of Books, de que la revista había adquirido los derechos para publicar por partes mi libro sobre la guerra química y biológica, y que de manera inminente iban a publicar dos largos extractos del mismo.

McCarthy era un hombre de constantes cambios de humor, y quien mejor los comprendía era su hija Mary, el único miembro de la familia que apoyaba la campaña y estaba de acuerdo con su propuesta de oposición a la guerra. Estudiaba en Radcliffe y viajaba con nosotros los fines de semana. Yo hacía todo lo posible por contactar con ella antes de presentarle a su padre el borrador de algún discurso o la lista de periodistas que solicitaban alguna entrevista. Una mañana en que mis peticiones se encontraban con bastante resistencia, le pregunté a Mary cómo se sentía su padre. Su respuesta todavía me da risa hoy: «Alienado, como de costumbre».

Cuando se irritaba por algo, McCarthy solía tomarla conmigo y me decía que mi trabajo no consistía en «lograr que tú les caigas bien a los de la prensa, sino que les caiga bien yo. Todo el mundo opina que eres genial. Tengo a periodistas hasta durmiendo en mi cama y montados en el asiento trasero de mi coche». Las sentencias más duras contra mí parecía guardárselas para cuando tenía público, sobre todo si entre los presentes había estrellas de la talla de Lowell o algún gran patrocinador de su campaña. Recuerdo una noche en la que, al término de una jornada muy larga, se enteró de que yo había hecho unas declaraciones en su nombre (él había aprobado esencialmente su contenido), en las que yo decía que había dicho «Pienso que…». Él no dejaba de repetir aquellas dos palabras y añadía: «Todo el mundo sabe que yo no uso esas palabras». Era evidente que sí las decía, pero en momentos como ese me alegraba de que mi padre hubiera sido tan duro conmigo. Sin duda McCarthy me intimidaba, y procuraba complacerlo, pero no tanto como otros.

En una ocasión, hacia el final de la campaña, yo me convencí de que había traspasado un límite y me echarían del trabajo. Viajábamos en un vuelo comercial entre Washington y Manchester cuando el piloto se me acercó para decirme que George Romney, el gobernador republicano moderado por Michigan, acababa de anunciar que se retiraba como candidato a la presidencia. El piloto añadió que se había reservado una sala de prensa porque había una gran concentración de periodistas esperándonos en el aeropuerto. Los medios de comunicación se habían burlado de Romney hasta la saciedad tras una visita suya a Vietnam del Sur, cuando afirmó que le habían «lavado el cerebro» con las informaciones que había recibido. Su retirada supuso un gran avance para nosotros; las reglas de las primarias en Nuevo Hampshire permitían a los votantes independientes y no registrados votar por cualquier candidato de su elección, independientemente de la filiación de partidos, y nuestras encuestas demostraban que sin duda íbamos a recoger muchos votos de Romney. Yo le comuniqué al senador aquella retirada y le escribí una nota, con estadísticas extraídas de nuestras encuestas, sobre los votos republicanos que de pronto quedaban disponibles. Le insté a alabar a Romney por el gran esfuerzo que había hecho y a mencionar su gran amor por el servicio público. Se trataba de lugares comunes, sin duda innecesarios: a McCarthy no le hacía ninguna falta que yo le contara cómo ganar votos. Pero ¿y qué? Era importante. El senador leyó algunas páginas que le había escrito y entonces, para mi horror, empezó a romperlas, a rasgar los papeles a tiras. Se avecinaban los problemas: yo había osado decirle lo que debía pensar.

Aterrizamos y nos encontramos con hordas de reporteros que, prescindiendo de la sala de prensa, se abalanzaron sobre nosotros en la pista de aterrizaje. Los aviones, en aquella época, aterrizaban frente a las terminales y los pasajeros accedían directamente al interior. McCarthy fue el primero en bajar, seguido de mí. Los corresponsales de los canales televisivos ya estaban allí, así como más enviados de la prensa escrita de los que habíamos visto nunca. Lo que ocurrió a continuación fue algo absolutamente perverso. Cuando se hizo un poco de silencio, él inauguró sus comentarios diciendo (en presencia de un montón de cámaras y micrófonos) que, por lo que respectaba al lavado de cerebro de Romney, con un aclarado suave bastaría. Los congregados tardaron unos instantes en captarlo y cuando las carcajadas ya empezaban a extenderse, yo me coloqué delante de McCarthy extendiendo los brazos y dije algo así como «vamos, chicos, no vamos a dar una rueda de prensa aquí». Tal vez añadiera que había pasajeros esperando para desembarcar, no lo sé, pero, fuera lo que fuese, funcionó. Los equipos de televisión desmontaron sus aparatos y todos nos trasladamos a una sala de la terminal. Me parecía imposible que aquellos curtidos representantes de la prensa escrita nacional se dejaran conducir por un novato como yo, pero el caso es que así fue.

Aquella noche yo me dediqué a ver las noticias, presa del pánico, y constaté con alivio que no se mencionaba en ninguna parte el comentario sobre Romney. El único de los grandes periódicos que sí se hizo eco de la frase, y se regodeó en ella, que yo supiera, fue el Sunday Times londinense, que había desplazado a su principal equipo de investigación a Estados Unidos para cubrir las primarias. Yo no daba crédito y me parecía que había conseguido proteger a McCarthy de su propio mal genio. Él no me dijo nada sobre aquel hecho, pero sabía que le había protegido… de sí mismo. En aquellos momentos me parecía que mi trabajo era espantoso, porque en realidad aquel comentario suyo me había encantado (el hombre era muy divertido), pero su misión pasaba por hacer todo lo que estuviera en su mano para conseguir los votos de las personas de Nuevo Hampshire que hasta entonces daban su apoyo a Romney. El senador debía saber que no había medias tintas cuando se trataba de ganar la presidencia y poner fin a una guerra.

Pocos días después, durante otro vuelo en el que McCarthy empezó a contar chismes sobre el Senado, me armé de valor y le pregunté por algunos de los amigos que pululaban por nuestra campaña. Yo, por pura coincidencia, sabía que uno de ellos, Tom McCoy, había sido el jefe de la CIA destinado a Laos; un vecino nuestro, artista local, había servido allí a sus órdenes. Era raro que a alguien le cayera mal McCoy: casi nunca hablaba en serio, le encantaban los juegos de palabras sobre quién era y dónde había trabajado. Era un ferviente católico, como McCarthy, y a mí me parecía que su vinculación venía por la Iglesia.

Le conté a McCarthy que sabía que McCoy había estado en la CIA y él me vino a decir: ¿y qué? Muchas buenas personas se habían apuntado a la agencia después de la Segunda Guerra Mundial con la esperanza de derrotar el comunismo y de hacer del mundo un lugar más seguro. Yo había leído lo bastante como para saber que el partido político de McCarthy, el Partido Democrático de los Granjeros-Trabajadores, era socialmente progresista (estaba a favor de los sindicatos y de la participación estatal en las vías férreas y los servicios públicos), y a la vez se mostraba hostil con el comunismo internacional. El senador me contó entonces, sin que yo se lo hubiera preguntado, que le había hecho favores al presidente Kennedy relacionados con la CIA. McCarthy me había contado muy pocas cosas sobre Jack Kennedy, pero podía ser bastante cruel en privado con Bobby; a mí y a otros nos contó que él era más brillante y mejor católico que Bobby, y añadió que su perro era más inteligente que Bruno, el conocido perro de la familia Kennedy. Y no se quedó ahí: había llevado a cabo algunas misiones secretas para el presidente Kennedy, entre ellas visitas a líderes católicos de Latinoamérica (mencionó concretamente Chile), que incluyeron la entrega a un importante dirigente político anticomunista de un maletín con cincuenta mil dólares sacados de los fondos de la CIA. El dinero y su entrega fueron cosa de Jerry Eller. Después, prosiguió McCarthy con lo que me pareció que era orgullo, ya nunca volvería a visitar al presidente en la Casa Blanca para informarle, sino que quedaría con él en cualquier otro sitio.

A mí todo aquello me perturbó bastante. Había dado su apoyo a Jack Kennedy en un abuso de poder presidencial, cuando el abuso continuado de este en Vietnam, media década después, era uno de los elementos fundamentales de su campaña contra Lyndon Johnson. Supongo que yo, halagado como me sentía por la confianza que había depositado en mí, lo aplaudí por su cambio de actitud y no pensé entonces, ni creo hoy, que la CIA estuviera en modo alguno dirigiendo su campaña, ni que esta tuviera nada que ver con su decisión de desafiar a Lyndon Johnson. Pero sí sabía que la CIA estaba profundamente implicada en las matanzas y mutilaciones que se producían en Vietnam y creía que había muchas cosas sobre la agencia que debían salir a la luz, aunque no durante la campaña. (Ya me había reunido, por mediación de McCarthy, con algunas otras personas que, desde dentro, me serían de gran ayuda en mi divulgación de informaciones sobre la CIA a lo largo de los años siguientes.) Nunca le conté a McCarthy lo que pensaba sobre la CIA; de hecho, no volvimos a hablar más de ella.

Nuestra meta era librarnos de Johnson y poner fin a la guerra de Vietnam y a finales de enero seguíamos avanzando con dificultad. Conseguimos una gran inyección de moral una noche en la remota localidad de Berlin, Nuevo Hampshire, tras una larga jornada, cuando llamaron a la puerta de la habitación del motel y me encontré con Richard Goodwin ahí de pie, aguantando el frío. En la prensa se había rumoreado que Goodwin, un veterano de las Administraciones Kennedy y Johnson conocido por sus discursos sobre los derechos civiles, que había escrito para los dos presidentes, se había sentido decepcionado por la negativa de Bobby Kennedy a presentarse a la presidencia y se estaba planteando sumarse a nuestra campaña. Y ahí estaba, en un motel destartalado, durante una de nuestras escalas de campaña más inútiles. Dick, con el tiempo, contaría una versión distinta de nuestra primera charla, pero yo recuerdo sus palabras tan bien como las que le oí decir a Arnold Dornfeld en la City News Bureau. Entró en mi habitación con una máquina de escribir eléctrica en la mano, la dejó caer teatralmente sobre la cama y dijo: «Tú y yo y esta máquina de escribir, niño, vamos a echar al presidente». Goodwin, un niño prodigio de Jack Kennedy, un tipo que había sido el primero de su promoción en la Facultad de Derecho de Harvard y editaba la revista de Derecho que se publicaba allí, se ofrecía voluntario para trabajar en nuestra campaña de andar por casa.

Dick y yo discutíamos bastante; yo sentía celos de él porque a McCarthy le encantaba conversar con una persona adulta que sabía bien de qué iba la cosa. Qué cansado debía de ser para él tener que lidiar con unos novatos en política, como yo, cuyo único propósito para participar en la campaña y trabajar tan duramente como trabajábamos no era algo que, en el fondo, y como ya he comentado, tuviera que ver con él ni con su éxito político, sino con la posibilidad de poner fin a una guerra. Esa era también la razón que movía a Dick. A mí me caía bien, y lo admiraba (acabamos compartiendo habitaciones en el hotel de Manchester que era el cuartel general de la campaña en Nuevo Hampshire), pero no tardé en cansarme de atender las llamadas privadas que recibía a través del teléfono que usábamos los dos y de oír que Ted Kennedy preguntaba por él. Kennedy llamaba tan a menudo que al final empezó a llamarme Sy. Era evidente que si a McCarthy le iba bien como candidato inscrito en Nuevo Hampshire, Bobby entraría en la carrera y McCarthy tendría que decir adiós. Goodwin sabía todo lo que había que saber sobre los resultados de nuestras encuestas y sobre los ingresos de campaña con los que contábamos o no contábamos, y yo estaba convencido de que él compartía con otros aquella información. Así que una mañana en la que estaba nervioso desperté a McCarthy antes de lo que a él le gustaba (mala idea) y le dije lo que creía que Goodwin estaba haciendo. McCarthy, siempre divertido a su manera, con el pijama aún puesto, me miró taimadamente y me dijo: «Bueno, no sé, Sy. La verdad es que no va mal del todo tener a un traidor cerca. Así no bajas la guardia». Y eso fue todo. Yo volví a quedarme desconcertado. ¿Aquel hombre quería llegar a presidente? Y, si no quería, ¿qué estaba haciendo yo allí?

Un punto de inflexión importante llegó el último día de enero, cuando el ejército norvietnamita y sus aliados del Sur, conocidos como el Vietcong, iniciaron una serie bien planificada y muy violenta de ataques durante la celebración del Tet, un tiempo en que supuestamente había en vigor un alto el fuego. A lo largo de las dos semanas siguientes, los estadounidenses vieron consternados cómo caían bases y ciudades de Vietnam del Sur y cómo los atacantes habían estado a punto de asaltar la embajada de Estados Unidos en Saigón. Para mucha gente, de pronto quedó claro que la guerra en Vietnam no podía ganarse. Un número incalculable y creciente de estudiantes universitarios empezó a hacer campaña a favor de Gene, tanto en Nuevo Hampshire como por todo el país. En las encuestas, nuestros resultados empezaron a crecer, más deprisa y de manera más contundente de lo que la campaña optó por hacer público. Mi oficina de prensa se vio de pronto asediada con peticiones de entrevistas y apariciones en televisión. Todos empezamos a planificar ya las siguientes primarias de Wisconsin, donde McCarthy, que era de Minnesota, era mucho más conocido.

Nuestra campaña seguía muy falta de dinero para el día a día, pero para Wisconsin sí lo habría. Una noche se fletó un avión privado (yo no supe quién asumió el coste) y McCarthy y yo viajamos hasta un acto organizado para recaudar fondos que se había montado en Milwaukee. Nos explicaron que varios empresarios contrarios a la guerra, muchos de ellos judíos, estaban impacientes por conocer al senador. En aquel vuelo también viajaba Harry Kelly, un colega mío de la AP, que preparaba un extenso reportaje sobre la carrera electoral en Nuevo Hampshire. Kelly era muy brillante, y encantador, y McCarthy y él se lo pasaron en grande charlando sobre libros, películas y las andanzas de varios senadores; de todo menos de la campaña. A mí no me hacía demasiada gracia, pero si McCarthy se divertía con Harry, tal vez a mí me resultara más fácil convencerlo para que pasara ratos con otros periodistas.

Aterrizamos en Milwaukee con el tiempo justo de llegar al evento, que estaba programado a las 8 de la tarde. Mientras conducíamos por la ciudad pasamos por delante de una sala de cine de arte y ensayo en la que se proyectaba una película británica que versionaba la novela Ulises de James Joyce. McCarthy insistió en pedir al taxista que diera media vuelta y me ordenó a mí que me acercara a la taquilla y preguntara cuándo empezaba la siguiente sesión. Lleno de inquietud, regresé y le dije que la película empezaba en pocos minutos. «Vamos, Harry —dijo McCarthy—. Creo que en esa película se usa la palabra “joder”.» «Joder», pensé yo, y le pregunté a McCarthy, que ya se estaba bajando del taxi, qué diablos debía decirles a aquellos hombres que tenían los cheques preparados en el acto de recaudación de fondos. Él se echó a reír y dijo: «Diles que separaré las aguas». Y Harry y él se metieron en el cine.

Aquel evento fue un desastre. Yo balbuceé algo así como que el senador estaba enfermo y pronuncié un discurso breve frente a un montón de hombres ricos que se sentían insultados. No recaudamos el dinero suficiente ni para pagar el avión, si es que teníamos que pagarlo. A mí me daba vergüenza haber recaudado tan poco, pero me resultaba difícil suplicar contribuciones cuando no estaba seguro de si el dinero iba a gastarse adecuadamente. En aquel momento decidí que nunca escribiría sobre la campaña y no lo he hecho hasta el momento de preparar estas memorias. Estaba convencido de que McCarthy estaba haciéndose el chulo delante de Harry, y a mí me avergonzaba aquel desprecio suyo hacia una recaudación de fondos que era fundamental para obtener la nominación del Partido Demócrata y la presidencia. Si no igualaba la campaña de Johnson en cuanto a los fondos recaudados, las cosas no le irían bien en Nuevo Hampshire. La campaña del presidente, que iba sobre seguro, empezaba a gastar cada vez más en anuncios de televisión y radio.

Existían también otras dificultades. Obteníamos mucha más cobertura de los medios de comunicación y yo me veía constantemente en la necesidad de explicar la tendencia del senador a saltarse algún párrafo importante de discursos que habían sido facilitados con antelación. Un caso particularmente doloroso tuvo que ver con un compromiso decidido por su parte de reclamar explícitamente una renta anual garantizada para todos los estadounidenses, una idea que los brillantes chicos de mi equipo habían estado investigando. Stephen Cohen, que había abandonado el Amherst College para trabajar en nuestra campaña de prensa, había obtenido algunos datos magníficos, y cuando le pregunté de dónde los había sacado, me dijo que de una conversación telefónica que había mantenido con Wilbur Cohen, secretario de Salud, Educación y Bienestar Social de la Administración Johnson. Se trataba de algo muy interesante. De alguna manera, Stephen había conseguido el teléfono privado de Cohen y lo había llamado una noche, se había identificado como voluntario de McCarthy y había hecho que el secretario del gabinete completara los espacios en blanco de nuestra propuesta. Aquellos trucos no eran raros entre los voluntarios de Oates. Nancy Lipton, que era una mecanógrafa fiable de los borradores de primera hora que yo escribía para el senador, me sacó de la ducha para quejarse de la pobreza de estilo y las faltas de puntuación del texto. Nancy era la compañera de piso de Mary McCarthy en Radcliffe y, como Steve Cohen, llegó a ser una profesora universitaria de éxito. El siempre competente Steve era cada vez una pieza más esencial para Mary Oates y para mí y a menudo viajaba con nosotros. Una noche, ya tarde, los tres estábamos agotados, como de costumbre, y nos encontramos con que solo nos habían reservado una habitación, y no tres, en un motel mugriento perdido en Nuevo Hampshire. Dormimos los tres en la misma cama, totalmente vestidos.

Debería haberle contado al senador la implicación de Wilbur Cohen; tal vez de ese modo habría vacilado antes de suprimir la referencia a la renta anual garantizada en el discurso que pronunció. Su recorte se produjo más o menos una hora después de que yo hubiera asegurado a un montón de periodistas escépticos que sí diría lo que figuraba en el texto que se les había pasado. Estos transmitieron puntualmente la noticia para los periódicos matutinos. Y estaban furiosos, con todo el derecho. Yo me encargué de recibir los golpes y les expliqué como pude que había malinterpretado los deseos del senador. Cuando McCarthy terminó su discurso, abandonó el escenario pasando por delante de mí y, a sabiendas de que lo había recortado, me preguntó qué me había parecido. Yo le dije: «Muy deficiente». Cuando me pasé por el bar del hotel aquella noche, varios periodistas de la prensa escrita me advirtieron que McCarthy expresaba hostilidad hacia mí y que, una vez más, mi puesto de trabajo peligraba. Yo habría querido decir que su insurgencia también peligraba, pero no lo hice.

Tampoco decía nada sobre la actitud desdeñosa que el senador demostraba hacia la recaudación de fondos para su campaña ni sobre lo divertidas que le parecían las continuas charlas privadas de Dick Goodwin con los Kennedy. Yo no paraba de quejarme del senador a mi personal y a otras personas, entre ellas a Paul Newman y a Cal Lowell, pero para mí aquello no era más que la otra cara del respeto, o del amor, como entendían bien los que trabajaban conmigo. También confieso haber expresado mi inquietud en relación con las quejas de McCarthy respecto de los voluntarios que en número creciente cada vez hacían campaña por él y que constantemente le pedían que pasara más rato en sus actos. Él seguía resistiéndose a hacerlo con el argumento de que los estudiantes que abandonaban la universidad para ir a llamar a puertas no lo hacían por él, sino que usaban la campaña para expresar su ira por la guerra de Vietnam. Resultaba desmoralizador oírle decir aquellas cosas. Una molestia mucho menos importante era el veneno y la paranoia que Abigail McCarthy insuflaba constantemente en la campaña. Cuando apenas la iniciábamos, ella me había llamado para expresar sus objeciones sobre una fotografía que aparecía en un folleto y en la que se veía a su hija. ¿Estaba de broma? Le dije que yo no era su secretario de prensa, sino el de su marido. Craso error. Una vez constabas en su lista de enemigos, era para siempre.

Su poder se fundamentaba en el hecho de que él le tenía tanto miedo a ella como el personal del Senado se lo tenía a él. Un año después, la pareja se separaría. El camino hacia el poder durante la campaña, como dos de los mayores patrocinadores de McCarthy no tardarían en descubrir, era a través de Abigail. Aquella mujer también intimidaba a Curtis Gans, que llevaba el operativo político de la campaña y estaba siempre organizando reuniones de personal a las que yo me negaba a asistir. Yo veía a Gans y a su pandilla de ayudantes como a los típicos políticos dispuestos a cambiar principios por votos. Además, los veía más preocupados por un futuro papel en la campaña y en la Casa Blanca de McCarthy que en la cuestión que nos movía a mí y a mis ayudantes: parar la guerra. Yo había presionado ya al principio de la campaña para que se pusiera al irascible, iconoclasta y brillante Harold Ickes al frente de la campaña por Nuevo Hampshire. Pero no se hizo así, y yo noté que había sido porque Ickes quería contar con un control absoluto y Gans y Blair Clark no estaban dispuestos a concedérselo. Yo siempre tenía tiempo para Ickes, que iba y venía de Nuevo Hampshire, porque a él le encantaba meterse conmigo, de manera simpática, y siempre me saludaba diciéndome con voz cantarina: «¡Chicken Little está aquí, y el cielo se cae, se cae, se cae!». Y tenía razón. Yo me lo tomaba todo muy a pecho y él no se molestaba en ir por ahí diciéndolo a mis espaldas.

La impaciencia de McCarthy con su mujer se manifestó de la manera más contundente una noche en Boston. Desde mi despacho habíamos creado un folleto de campaña de doce páginas lleno de textos con posicionamientos políticos y de las inevitables fotografías favorecedoras del candidato con su feliz familia, que debía distribuirse con los periódicos dominicales por todo Nuevo Hampshire el último fin de semana de campaña. Nuestra imprenta de Nueva York nos envió unas últimas pruebas al hotel a última hora de la tarde y McCarthy y yo les echamos un vistazo antes de dar el visto bueno para que se imprimieran. La tirada era de centenares de miles de unidades. Horas después, el senador me sacó de la cama y me pidió que me fuera derecho a su suite. Al parecer, Abigail había recibido también una prueba en su domicilio de Washington y estaba disgustada por algo de las fotos y del estilo del lenguaje. Era algo que tenía que ver con la posibilidad de que los potenciales votantes católicos se indignaran o algo así. El senador, que llevaba puesto el albornoz, la llamó por teléfono y le dijo que me tenía a mí, su archienemigo, sentado delante. Acto seguido él repitió sus quejas (ella escuchaba) y me dijo con voz grave que yo debía hacer los cambios que ella quería. Sí, señor, le dije yo. La alternativa era decir: «¿Está loco?». El folleto se estaba imprimiendo en ese mismo momento, mientras hablábamos. McCarthy le preguntó a Abigail si estaba satisfecha. Supuse que sí, que lo estaba, y él colgó. Se levantó de la silla, se encogió de hombros, me dedicó una sonrisa afectuosa y me dijo que nos veríamos a la mañana siguiente. Ese fue el momento de mayor intimidad que compartimos. Él sabía que me había arrojado a los lobos, es decir, a su mujer, con su actuación cobarde, y que yo sufriría las consecuencias. Abigail, como era de esperar, les contó a los que ponían el dinero que yo había desafiado deliberadamente a su marido. El senador me había dado una orden a mí, su secretario de prensa, y yo, según ella, le había mentido a la cara.

McCarthy arrasó en las elecciones del 12 de marzo en Nuevo Hampshire, obteniendo un 42 por ciento de los votos como candidato inscrito. Lyndon Johnson debió de saber en ese momento que ya no podía seguir, pero esperó casi tres semanas, hasta el 31 de marzo, para anunciar que no se presentaría a la reelección. Bobby Kennedy se lanzó entonces a la carrera y Dick Goodwin abandonó nuestra campaña para unirse a la suya. Bobby iba a mostrarse tan contundente como McCarthy sobre la guerra y yo cada vez me planteaba más la posibilidad de volver a hacer lo que se me daba bien: ser reportero. Mi reducido personal de viaje, que estaba en Washington, encabezado por un infatigable Joshua Leinsdorf, fletaba dos aviones de American Airlines, con sus respectivas tripulaciones, para llevar al senador, a nuestro aparatoso equipo y a un montón de periodistas nacionales e internacionales de punto a punto de la campaña. A los periodistas se les abonaban diariamente los vuelos. Lowell se había tomado un tiempo libre durante la campaña. Lo mismo habían hecho Newman y Ryan. Y ahora yo me dedicaba a llevar una agencia de viajes. ¿Era en realidad un político? Un día, en Milwaukee, se produjo una situación reveladora que me convenció de que McCarthy, ahora que Bobby había entrado en la carrera, se sentía atrapado en una campaña que ya no era viable. Su nominación demócrata todavía era posible, pero había una dura batalla política que librar. Si el católico irlandés McCarthy quería obtener la nominación, debía enfrentarse al alcalde católico irlandés de Chicago, Richard Daley. Este controlaba la delegación de Illinois en la convención demócrata y se sabía que prefería a los Kennedy. Yo había escrito abundantemente sobre corrupción policial y racismo cuando trabajaba para la AP en Chicago y sentía desprecio por aquel alcalde. Pero uno de los miembros de nuestro equipo (no recuerdo quién) me dijo que Daley recibiría encantado una llamada de McCarthy. Se me facilitó un número privado y se me indicó un periodo de tiempo para la conversación telefónica. Lo que yo pensara de Daley no importaba: había que hacerlo. Me encontré con McCarthy a la hora del almuerzo con su pandilla habitual, entre la que se encontraba Lowell, que había vuelto, Mary McGrory y dos de los grandes patrocinadores. Yo me arrimé más a él, aguardando el momento para susurrarle mi mensaje, pero McCarthy me ignoró. Finalmente lo interrumpí y, en voz muy baja, se lo transmití. McCarthy, más perverso que nunca, les anunció a todos a gritos que Sy Hersh estaba allí y que «quiere que vaya a lamerle el culo al alcalde Daley». No lo telefoneó.

Pocos días después supe que McCarthy había convenido con Curtis Gans que atraería un porcentaje mucho mayor de voto blanco en Wisconsin si cancelaba una serie de mítines de campaña ya programados en los distritos negros de Milwaukee. El de la raza era siempre un tema complicado para McCarthy. En modo alguno era racista ni intolerante, y se había mostrado tajante y noble en su crítica pública a la decisión que el Pentágono tomó en 1966 para rebajar los mínimos para alistarse en el ejército, una medida propuesta por Robert McNamara, que tuvo como consecuencia que un mayor porcentaje de negros e hispanos quedara en primera línea en la guerra de Vietnam. La Administración Johnson estaba «cambiando el color de los cadáveres» en la guerra (repetía una y otra vez McCarthy en sus discursos) en su intento de limitar la cifra de blancos de clase media que entraban en combate y, de ese modo, rebajar la intensidad del movimiento contrario a la guerra. Sin embargo, el senador, a un nivel más básico, no entendía el alcance del racismo blanco institucionalizado en Estados Unidos. Sencillamente, no podía identificarse con la ira de la América negra. Al inicio de la campaña, un líder negro de los trabajadores de Detroit llamado John Conyers, que con el tiempo tendría una larga carrera en el Congreso, organizó una reunión sin difusión mediática para McCarthy con varios cargos cívicos y sindicales negros. El encuentro fue un desastre. McCarthy contó que en una ocasión había tenido un compañero de habitación negro cuando iba a una escuela religiosa. Yo, después, le escribí una larga nota en la que resaltaba la idea de que no tenía por qué creer que existía un racismo blanco institucionalizado, que bastaba con que reconociera que había un número abrumador de negros que sí creía que lo había. Mary McCarthy, que entendía a su padre mejor que muchos otros, se aseguró de que la leyera.

Esta historia, junto con la falta de respeto y la desconfianza hacia Gans, hizo que Marylouise Oates y yo, así como la mayoría de mi personal, nos alteráramos mucho al saber que el senador había aceptado cancelar algunas apariciones en la comunidad negra. A mí me costaba creer que McCarthy hubiera tomado una decisión tan errónea y me acerqué a toda prisa hasta la habitación del hotel. Estuve a punto de liarme a puñetazos con un joven que por entonces le hacía las veces de guardaespaldas cuando salió McCarthy. Le expuse lo que me habían contado y le pregunté si era cierto. Él me respondió muy fríamente que no era un asunto de mi incumbencia. Ahí lo tenía: ahora él era candidato a la presidencia, y a mí me parecía que los asuntos morales no le importaban tanto como la obtención de unos votos más. Los demócratas de Estados Unidos habían dejado clara su postura sobre la guerra de Vietnam y yo había puesto mi grano de arena. Dejé la campaña al mediodía siguiente, junto con Oates. Habíamos pasado tres meses juntos, cubriéndonos las espaldas, convencidos de que no había nada más importante que lo que estábamos haciendo, a pesar de la locura.

Uno de los confidentes de Oates optó por informar a un periodista del New York Times de lo que había ocurrido, y nuestras renuncias, durante dos o tres días, fueron el asombro de los informativos televisivos. Oates me recordaría años después que los rumores de nuestras dimisiones pasaron a ser oficiales cuando nosotros, literalmente, nos bajamos de un autobús de campaña antes de un mitin que iba a tener lugar en Stevens Point, Wisconsin. Mientras nos alejábamos calle abajo, seguidos por algunos periodistas, vimos a Robert Lowell sentado en la hierba, esperando la caravana de McCarthy. Según Oates, al acercarme a él le grité, alegre: «¡Adiós, Cal Lowell!

¡Adiós, poeta laureado!».

Regresé a casa en avión, saludé a mi familia y me fui a dormir. No respondí llamadas telefónicas, no concedí entrevistas y me guardé para mí mi experiencia en política nacional. Había contribuido a echar a un presidente pero no a poner fin a una guerra. En unas semanas iba a publicarse un libro mío y tenía un montón de ideas para artículos de revista, y deseaba dejar atrás la política nacional.

McCarthy me llamó unas semanas después de la confrontación. No buscaba disculparse, ni yo lo necesitaba. Lo que quería era saber si yo estaba dispuesto a regresar a la campaña para ayudar en la redacción de discursos y de documentos de posicionamiento político. Yo le dije que no estaba seguro. Él me dijo que recibiría una llamada para seguir con el diálogo, pero no la recibí. Ya no mantuve ningún otro contacto con la campaña, que siguió viva durante el asesinato de Robert Kennedy y la violenta y caótica Convención Demócrata en la que se nominó al vicepresidente Hubert Humphrey en Chicago. McCarthy habría sido una opción mucho mejor.

Tuve una última alegría a finales de verano cuando Adam Walinsky, que había sido uno de los ayudantes de Bobby Kennedy, me preguntó si estaría dispuesto a llamar a McCarthy para averiguar si este aceptaría mantener una reunión para abordar la posibilidad de crear un cuarto partido (el gobernador George Wallace de Alabama también era candidato presidencial a las elecciones de 1968), cuya meta sería impedir la elección tanto de Humphrey como de Richard Nixon, el candidato republicano. El senador aceptó, y Walinsky, yo y algunos otros, gente de Kennedy, fuimos a su casa. McCarthy nos dijo que creía que podía ganar en al menos cuatro estados si se sometía a votación (Minnesota, Wisconsin, Nueva York y California), los suficientes como para decantar el voto a favor de Wallace. Yo estaba bastante seguro de que nos estaba llevando al huerto.

Pero no habría un cuarto partido en liza. Nixon ganó las elecciones ese mes de noviembre y prosiguió con la guerra, como también habría hecho Humphrey. McCarthy inició una lenta deriva que lo alejó de la centralidad política. Se separó oficialmente de Abigail en 1969, pero su matrimonio, como muchos de los participantes en la campaña ya sabían, había terminado mucho antes. No habría divorcio. McCarthy anunció en 1970 que no se presentaría a la reelección como senador pero, caprichosamente, o eso parecía, se presentó con pocas ganas a dos campañas de primarias para otras tantas elecciones presidenciales, en 1972 y 1976, en las que sus resultados fueron bastante pobres. Hubo una última campaña en 1982, condenada al fracaso, en la que se presentó a unas primarias para un escaño en el Senado por el estado de Minnesota, el mismo que había abandonado once años antes. Obtuvo el 24 por ciento de los votos.

Mi mujer y yo mantuvimos el contacto con el senador y nos propusimos seguir visitándolo, generalmente para cenar, hasta su fallecimiento en 2005. Hablábamos muy poco del pasado. Su maravillosa hija Mary estudió Derecho e impartió clases en la Facultad de Derecho de Yale. Murió joven y de forma trágica, de cáncer, en 1990.