Corría el año 1969, aunque en la España franquista todo parecía ir muy despacio. Poco podía imaginar el régimen que le quedaba menos de una década. La oposición política se reorganizaba en la clandestinidad y la ciudadanía se aprestaba al cambio. Mayo del 68 había conmovido Europa, cruzando tímidamente los Pirineos. En una Barcelona dispuesta a recobrar su perfil moderno y cosmopolita, la editorial Seix Barral publicaba la opera prima de un joven profesor universitario, un ensayo que supondría un revulsivo dentro del estereotipado panorama de la filosofía española.

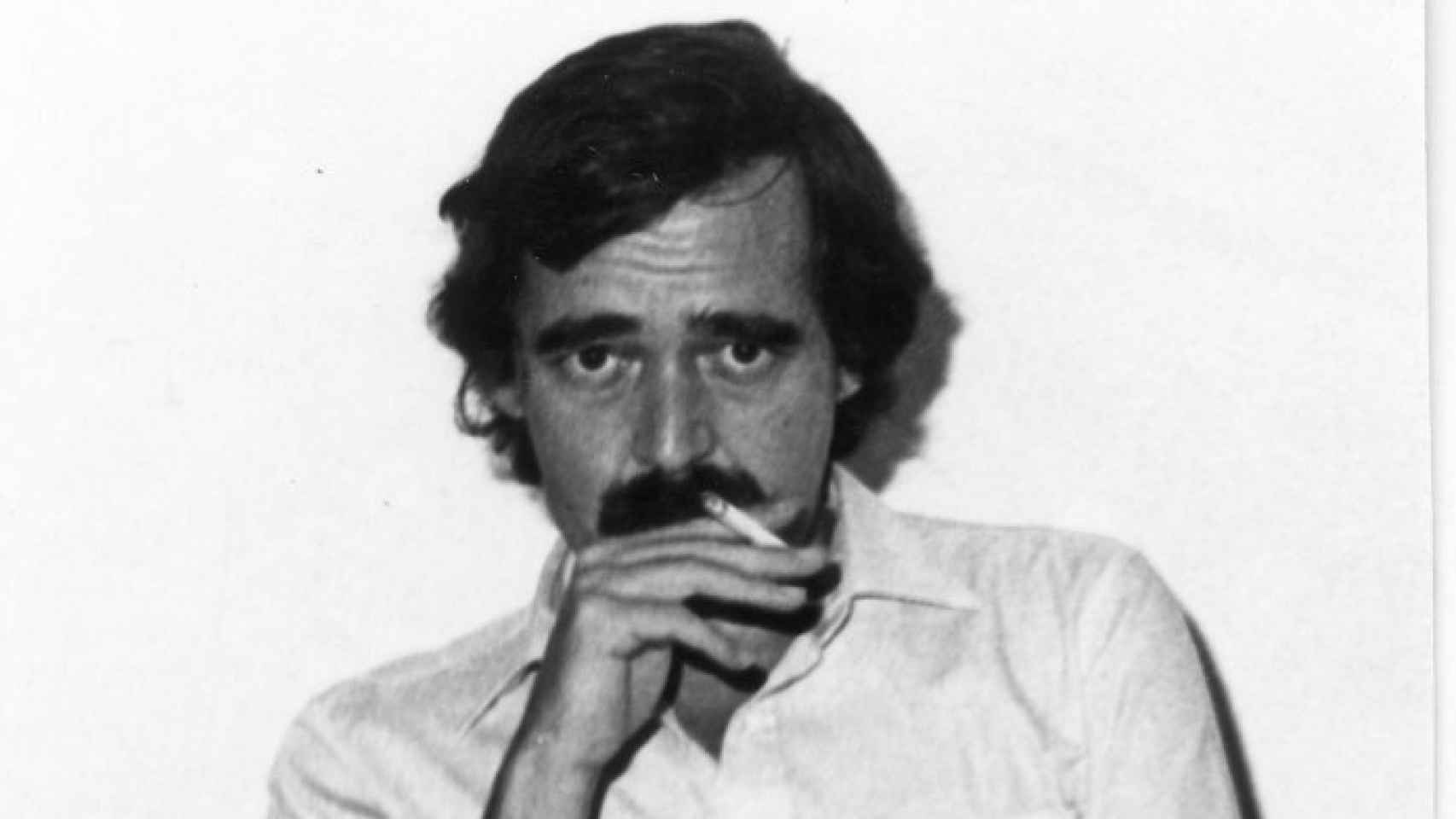

Aquel joven era Eugenio Trías (Barcelona, 1942-2013), considerado hoy uno de los pensadores españoles más relevantes de la segunda mitad del siglo XX, el único galardonado con el Premio Friedrich Nietzsche, máximo reconocimiento internacional al conjunto de una obra filosófica. Drama e identidad, El artista y la ciudad, Lo bello y lo siniestro o La edad del espíritu vendrían después a jalonar esta prestigiosa trayectoria.

En su primer libro, Trías se desmarcaba tanto de la acartonada filosofía oficial de corte neoescolástico como del rígido cientificismo abrazado por marxistas y analíticos, inaugurando la llamada "moda neonietzscheana". En realidad, Trías recepcionaba las nuevas corrientes de la filosofía francesa, sobre todo el estructuralismo. Más que el Nietzsche afrancesado de la gauche divine, era Foucault el pensador que marcaba la pauta de su primeriza andadura. Se trataba de ajustar cuentas con la gran tradición metafísica, ésa que con el existencialismo sartreano parecía haber llegado a término. Aún no se hablaba mucho de posmodernidad y fin de la modernidad, pero ésa era la cuestión de fondo, formulada en términos de polémica con el subjetivismo y humanismo precedentes.

El estilo de Trías, lúdico y desenvuelto, se negaba a la distinción convencional entre temas filosófico y banales

De Foucault recibía el joven Trías las sugerencias teóricas precisas para contemplar la propia tradición con mirada de etnólogo y, situado en sus márgenes, dibujar sus contornos, evidenciar sus supuestos. De ahí el concepto de "sombra" que acuñaba en la primera parte del libro, añadida in extremis a las otras dos, por sugerencia de Carlos Barral, para darle mayor empaque y extensión. Jung había empleado el término para referirse a aquello que reprimimos, pero luego aflora en el análisis del subconsciente. Aprovechando esta psicología del desenmascaramiento, Trías abordaba el perenne problema de la naturaleza del discurso filosófico. Sondeaba así la manera en que la tradición filosófica había establecido una norma de lo que se considera "saber", dejando fuera un espacio de "no-saber", un territorio tachado por ella de irracional.

El texto situaba, pues, al joven autor en la órbita de los llamados "irracionalismos". Pero desde estos pasos iniciales, Trías mostraba una firme voluntad de rebasar las estrechas adscripciones ideológicas del momento, buscando una tercera vía entre el racionalismo dogmático y el relativismo nihilista. De hecho, la noción de "sombra" adelantaba lo que luego vendría a elaborar en positivo con las categorías de "sujeto pasional", "lo siniestro" o, finalmente, con la idea de "límite", verdadera clave de bóveda de su construcción filosófica más sistemática de madurez: la pasión no es obstáculo, sino condición de posibilidad y soporte de la razón, de una razón inclusiva, no absolutista, capaz de reconocer las dimensiones de lo real que escapan a su dominio. Ese espacio tradicionalmente ensombrecido, negado, es el que su obra devuelve a la competencia filosófica, posibilitando con ello pensar de forma renovada lo que somos: habitantes del límite, de la frontera entre realidad y deseo.

Como bien señala Miguel Morey en el prólogo a esta edición conmemorativa del cincuentenario de la publicación de La filosofía y su sombra, con este giro hacia una antropología filosófica, Eugenio Trías se separaba de la estricta observancia antihumanista del estructuralismo y esbozaba un pensamiento original. Parapetado aún como estaba tras las máscaras de Foucault o el bigotudo Nietzsche, era difícil apreciar en todo su alcance esta originalidad. Pero había ya en su obra un signo inequívoco: el estilo. Ese estilo lúdico, desenvuelto, que se negaba a la distinción convencional entre temas filósofos serios y banales, contribuyó decisivamente a renovar el ensayo filosófico en España: un legado que, en estos penosos tiempos donde la calidad de las publicaciones filosóficas y científicas se mide por el ranking de las revistas indexadas, debería ser reivindicado con mayor conciencia del tipo de creación teórica que merece la pena cultivar.