La posteridad no ha sido generosa con Benito Pérez Galdós, o no al menos en la medida que cabía esperar. Por supuesto que a nadie se le ocurre cuestionar su decisivo papel como refundador del género novelístico en España, ni mucho menos objetar la amplitud y la importancia de su obra. Nadie discute la valía de títulos como Fortunata y Jacinta, como La desheredada, como Misericordia, de la misma manera que nadie deja de reconocer y de admirar la ambición e incluso la trascendencia de un proyecto como el de los Episodios Nacionales. La crítica académica, con José Fernández Montesinos a la cabeza, no ha dejado de acreditar, consolidar y bruñir la gloria que a Galdós le corresponde. Y los lectores comunes, no sólo los estudiantes, han sido fieles a sus libros. Pese a lo cual, Galdós queda lejos de irradiar en la literatura española la luz prestigiosa y favorecedora que en la inglesa o en la francesa, por ejemplo, proyectan Dickens o Balzac.

El calificativo “galdosiano”, a diferencia de calificativos como “dickensiano” o “balzaquiano”, no termina de sonar como un piropo, por decirlo tontamente. Según cómo, suena a rancio, a disuasoriamente decimonónico. En una tradición tan accidentada como la española, resulta poco glamuroso suscribirlo, por difícil que sea precisar qué signifique realmente, sobre todo a la luz de la sorprendente modernidad que en ocasiones revela el autor de El amigo Manso.

Basta comparar el caso de Galdós con el de Clarín. La reputación del primero queda lejos de suscitar la unanimidad que surge toda vez que se habla de La Regenta, novela que todos elogian sin complejos ni reticencia alguna. Y eso que a todos consta el aprecio y de la admiración que Clarín, como crítico y como novelista, sintió siempre por Galdós, de cuyo magisterio se nutrió ampliamente.

Las objeciones que Clarín alcanzó a expresar respecto a Galdós, subieron de tono entre los novelistas que le sucedieron. Así, por ejemplo, el siempre insidioso Pío Baroja habla en sus memorias de la “falta de sensibilidad ética” que hace que los libros de Galdós “no estén a la altura de los de un Dickens, de un Tolstoi o de un Dostoiewsky. No hay llama. No hay el hervor generoso de un espíritu”.

Por lo general, los narradores del 98 se mostraron reticentes con Galdós, quien, como es sabido, sufrió en las dos últimas décadas de su vida (las dos primeras del siglo XX) el desdén de los más jóvenes. ¿Quiénes, entre los más significativos escritores del momento, estuvieron presentes en el multitudinario entierro del novelista, hace ahora un siglo?

Unamuno, que tanto bebió en él, lo trató siempre con cicatería: “Apenas hay en la obra novelesca y dramática de Galdós una robusta y poderosa personalidad individual…”. Ni siquiera Azorín, quien admitía que “la nueva generación de escritores debe a Galdós lo más íntimo de su ser”, dejaba de emplear con él cierta condescendencia, al tacharlo de “costumbrista” y alinearlo con autores como Campoamor y Echegaray.

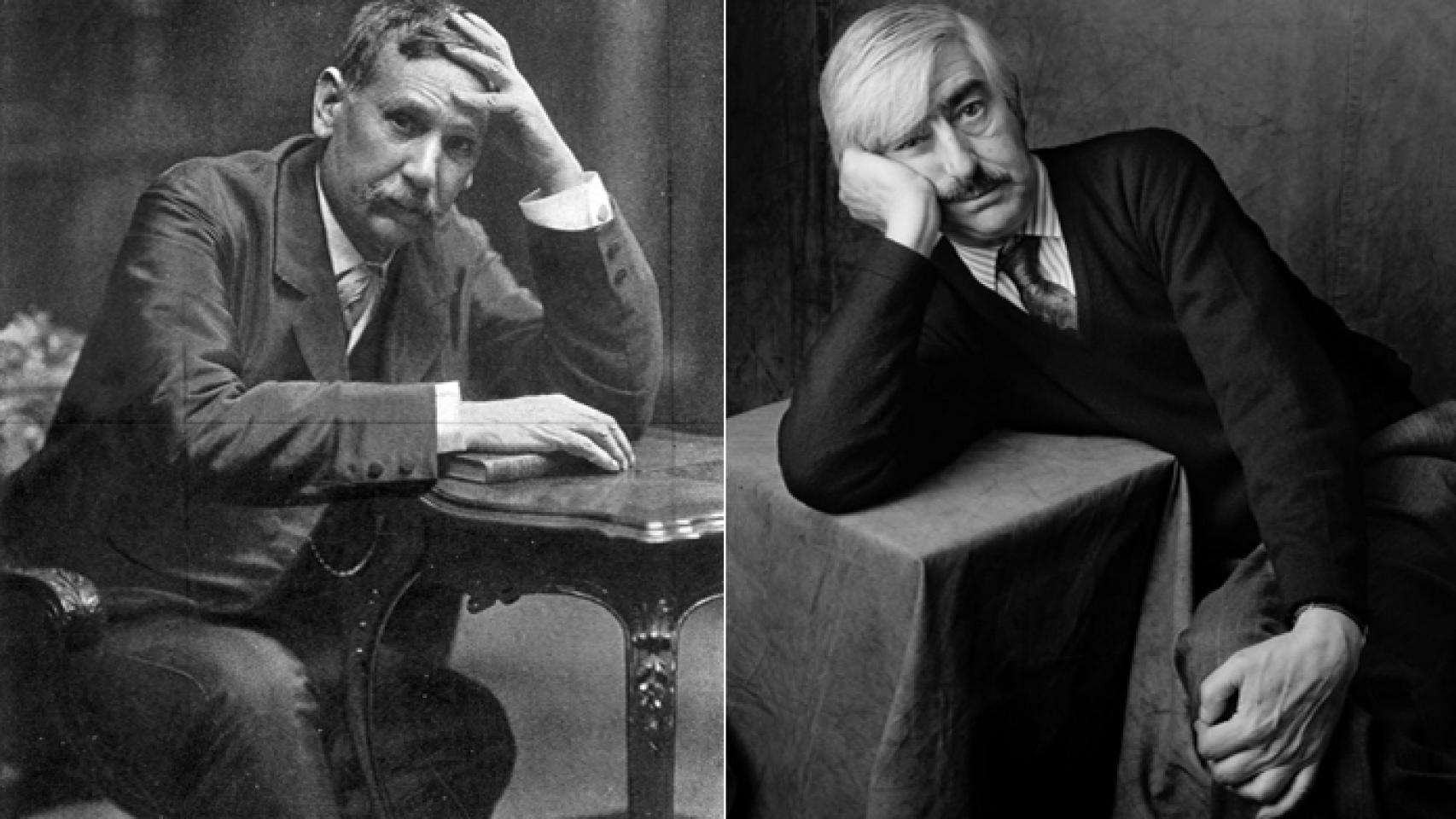

Distinto es el caso de Valle-Inclán, cuya relación con Galdós resulta apasionante. Es imposible entender el asombroso proyecto narrativo de Valle sin tener en cuenta la plantilla que le procuró Galdós, tanto para la serie de La guerra carlista como para la de El ruedo ibérico. Es sabido que en su habitación de trabajo tenía un retrato de Galdós, y que le prodigó elogios muy encendidos. Pero el desdichado episodio que en 1913 los enfrentó, al rechazar el Teatro Español (del que por esas fechas Galdós era director) la pieza de Valle titulada El embrujado, enrareció de la peor manera las relaciones entre los dos escritores. Valle, cuyo carácter estentóreo es bien conocido, no ahorró improperios contra el pobre Galdós, a quien terminó de clavar la puntilla cuando, ya fallecido éste, puso en boca de Max Estrella –el inolvidable protagonista de Luces de bohemia– el mote cruel que desde entonces no ha dejado de arrastrar Galdós como una cadena: “Don Benito el Garbancero”.

Para Benet, Galdós es “un escritor de segunda fila elevado (casi por razones de prestigio nacional) al rango de patriarca de las letras”.

Se diría que en lo sucesivo el culto a Galdós iba a tener a menudo algo de vergonzante. Luis Buñuel, que tanto lo admiraba, se resistía a mencionarlo, y sólo a regañadientes se avino a consignar su nombre en los créditos de las dos películas en que adaptó novelas suyas –Tristana y Nazarín–, según recordaba escandalizado Carlos Velo. Así consta en una entrevista con Max Aub, uno de los pocos en proclamar sin ambages su devoción por Galdós, que compartía con María Zambrano. Aunque el tributo más conmovedor –acaso por inesperado– rendido por ningún escritor español a Galdós procede de Luis Cernuda, que le dedicó el emocionante poema titulado “Bien está que fuera tu tierra”, de Desolación de la quimera. Fuera de España, en tradiciones menos aplastadas por su figura, Galdós cuenta con defensores más desinhibidos, como es el caso del mexicano Sergio Pitol.

En esta orilla, sin embargo, la de Galdós ha sido, durante todo el siglo XX, una herencia embarazosa: la de un realismo que las consignas de la modernidad proponían superar, pero que, casi como una fatalidad, parece pertenecer al ADN de la tradición española. En este sentido, la más dañina y contundente arremetida sufrida por Galdós fue sin duda la que le dedicó Juan Benet con motivo del cincuentenario de su muerte, en 1970. Invitado a participar en un número especial que planeaba dedicar al escritor la revista Cuadernos para el Diálogo, Benet se despachó con una extensa carta abierta al entonces director de la publicación, Pedro Altares, en la que impugnaba severísimamente el “culto” a Galdós, sobre todo por parte de la izquierda cultural española. Para Benet, Galdós es “un escritor de segunda fila elevado (casi por razones de prestigio nacional) al rango de patriarca de las letras”. En su feroz polémica con la tradición realista, avivada en la narrativa de posguerra (durante la cual se produjo el “renacimiento” de Galdós, prácticamente olvidado hasta la fecha de su primer centenario, en 1943), Benet señalaba al autor de los Episodios Nacionales como paradigma de un endémico malentendido: el que en las letras españolas invita a medir el valor de una obra por su influencia social y su “representatividad”.

En el medio siglo transcurrido desde esa carta de Benet, el crédito de Galdós como “patriarca de las letras” no parece haber sufrido menoscabo, más bien al contrario. Pero sigue sin desaparecer la ligera incomodidad que produce invocar su magisterio. Acaso porque su legado literario tiene algo de esas viejas casonas familiares que algunos heredan y en las que, por grande que sea su valor patrimonial, la mayoría preferiría no instalarse a vivir.