Geoff Dyer (Cheltenham, Reino Unido, 1958) lleva toda la vida escribiendo libros que tendrían que haber sido un fracaso: una biografía de D. H. Lawrence que giraba en torno a su incapacidad para escribirla, o un libro sobre fotografía, a pesar de que ni siquiera tenía una cámara. Cuando un bibliotecario cascarrabias especializado en música le preguntó cuáles eran sus credenciales para escribir un libro sobre jazz, Dyer le respondió que solo tenía una: “Me gusta escucharlo”.

“Fue una respuesta sincera”, explicaba el autor. “Modesta y segura al mismo tiempo”. Esta lánguida forma de descaro también ha sido parte de su encanto perdurable. La combinación de menosprecio por uno mismo y prepotencia sería inaguantable si no la animaran las agudas observaciones, las amenas frases y la divertida cadencia del autor. Solo Dyer podría haber escrito doscientas páginas sobre las dos semanas pasadas a bordo de un portaviones estadounidense, y encontrado un lugar asombrosamente pertinente para observar que una de las ventajas de disponer de un camarote para él solo en el USS George H. W. Bush era que le permitía disfrutar de intimidad y libertad para ventosear.

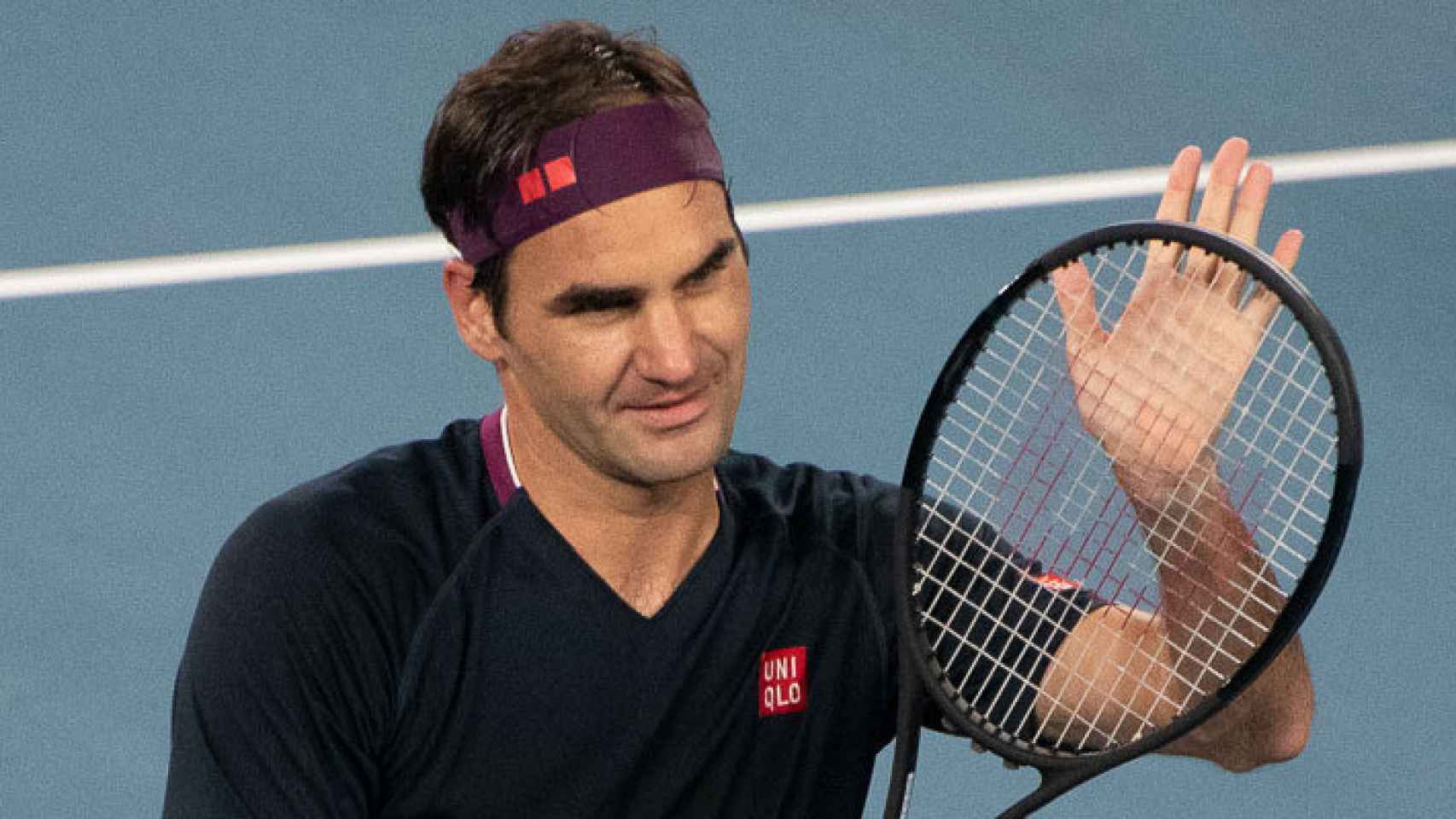

Los últimos días de Roger Federer es, que yo sepa, el decimoctavo libro de Dyer. Lo diría con más certeza si no me preguntara si existe algún volumen extraviado en alguna parte, quizá una colección de ensayos publicada en Gran Bretaña, donde el autor nació en el seno de una familia obrera. Dyer ha vuelto una y otra vez sobre el contraste entre aquel mundo y el que habita ahora.

En Los últimos días de Roger Federer recuerda cuando era un adolescente y se enteró de que un futbolista profesional se retiraba del Manchester United. La jubilación era algo que todos los familiares de Dyer esperaban con impaciencia, pero el anuncio del jugador le pareció algo totalmente diferente: “Fue la primera vez que tuve noticia de que alguien dejaba de hacer algo que amaba, que daba sentido a su vida”.

Geoff Dyer. Foto: Marzena Pogorzaly

La perspectiva de la retirada de Federer del tenis es tan solo una fracción de lo que Dyer contempla en este recorrido por varios finales: últimos días, últimos partidos, últimas actuaciones, últimas obras. Sus pensamientos son tan inquietos que, en vez de encerrarlos en ensayos, los dispersa por una serie de capítulos numerados, formando un collage de “conglomerados de experiencias, cosas y artefactos culturales que, por diversas razones, han venido a agruparse a mi alrededor en una áspera constelación durante una fase de mi vida”.

[Time out of mind. The lives of Bob Dylan]

Coltrane, Dylan, Nietzsche, sí, pero también Dyer, siempre Dyer, el punto en torno al cual este libro (todos sus libros) gira invariablemente. Pasa del dolor de espalda (suyo) al dolor de muñeca (suyo), a los corazones muertos (en Últimos poemas, de Lawrence). Lawrence nos lleva a Ruskin y a J. M. W. Turner, cuyos últimos cuadros hacen que parezca que el paisaje se disuelve, abrasado por un resplandor de luz.

Puede que este cambio en el estilo del pintor tuviera algo que ver con las cataratas que se le formaron debido a su costumbre de mirar al sol, pero el artista transustanció esta limitación física en pinturas que representaban la eternidad. Unas cuantas páginas más adelante, Dyer escribe sobre el cambio climático y las calles vacías durante el confinamiento por la covid, lo cual le despierta el recuerdo de cuando vio actuar a The Clash en Londres y perdió el último tren de vuelta a Oxford.

[Turner, la abstracción antes de la abstracción]

Al final, Dyer, que se había propuesto escribir un libro sobre finales, se ve atraído por la eternidad, por la manera en que una cosa lleva a otra, por la idea de Nietzsche del eterno retorno, por el viaje iterativo de Bill Murray en Atrapados en el tiempo... La idea del apocalipsis, con todo el peso de su carácter definitivo, apenas aparece en Los últimos días de Roger Federer, y Dyer dice de pasada que “rara vez” piensa en su propia mortalidad (“paso de ella, como suele decirse”). Probablemente le parezca demasiado pesada, irreversible, “grandiosa”, “posiblemente su característica más repulsiva”.

Actualmente, Dyer es sexagenario, y aunque el libro detalla las diversas formas en las que su cuerpo se ha ralentizado, el autor ha mantenido una alegría juvenil y una despreocupación implacable. “Traspasada cierta fase de la vida de un hombre”, escribe, “es esencial que este retenga algún residuo de su manera de ver el mundo cuando tenía catorce años”. Algún residuo, quizá, pero ¿cuánto? En vez de dejar morir algunos viejos hábitos, el autor se empeña en permitir que sigan renqueando. “Cada vez que voy a escuchar a una orquesta sigo un estricto código de conducta”, declara. “Siempre me fijo en la violinista asiática más atractiva”.

Solo Dyer podría haber escrito doscientas páginas sobre las dos semanas pasadas a bordo de un portaviones estadounidense

Este caso concreto en el que Dyer mira (una vez más) a una mujer guapa (otra) ocurre durante una visita (más) al festival Burning Man, un acontecimiento al que ha asistido (y sobre el que ha escrito) varias veces: “Era consciente, incluso cuando compraba la entrada y hacía planes para ir, de una tendencia a hacer las cosas una vez de más”.

La pandemia es una presencia inevitable, y en determinado momento Dyer se lanza a una disquisición sobre cómo la covid impidió viajar, lo cual le obstaculizó el acceso a los productos de higiene personal en miniatura de los hoteles y acabó con su promesa de no volver a comprar un bote de champú. “En lo que a las penurias causadas por el coronavirus se refiere, esto apenas merece una mención”, reconoce, “pero lo menciono precisamente porque no merece ser mencionado”. Su “proyecto champú no solo mejoraba la vida, sino que la definía”. Y cita a Nietzsche cuando dice: “La mente más profunda tiene que ser también la más frívola”. ¿Es posible que toda esta extenuante antigrandiosidad resulte, bueno, algo grandilocuente?

Este libro contiene pasajes magníficos, párrafos de crítica maravillosos y descripciones apasionantes de personajes psicodélicos

Los últimos días de Roger Federer contiene pasajes magníficos, párrafos de crítica maravillosos, descripciones apasionantes de personajes psicodélicos, chistes divertidos. Sin embargo, hay mucho detritus en un libro que a menudo produce la impresión de ser una suma de notas, como si cada pensamiento que viniera a la mente fuera tan entrañable que mereciera ser registrado.

“Una de las ventajas de escribir es que te hace menos vulnerable a las numerosas irritaciones y calamidades del mundo que hay más allá del escritorio”, escribe Dyer. “Aísla del mal tiempo; es un escudo contra la covid y contra Trump (contra pensar en ellos todo el tiempo)”. Esta idea de la escritura suena atractiva y pura. Expresa una especie de idealismo juvenil. Pero Los últimos días de Roger Federer también me hizo darme cuenta de otra cosa: pasado un tiempo, incluso nuestro yo de 14 años envejece.