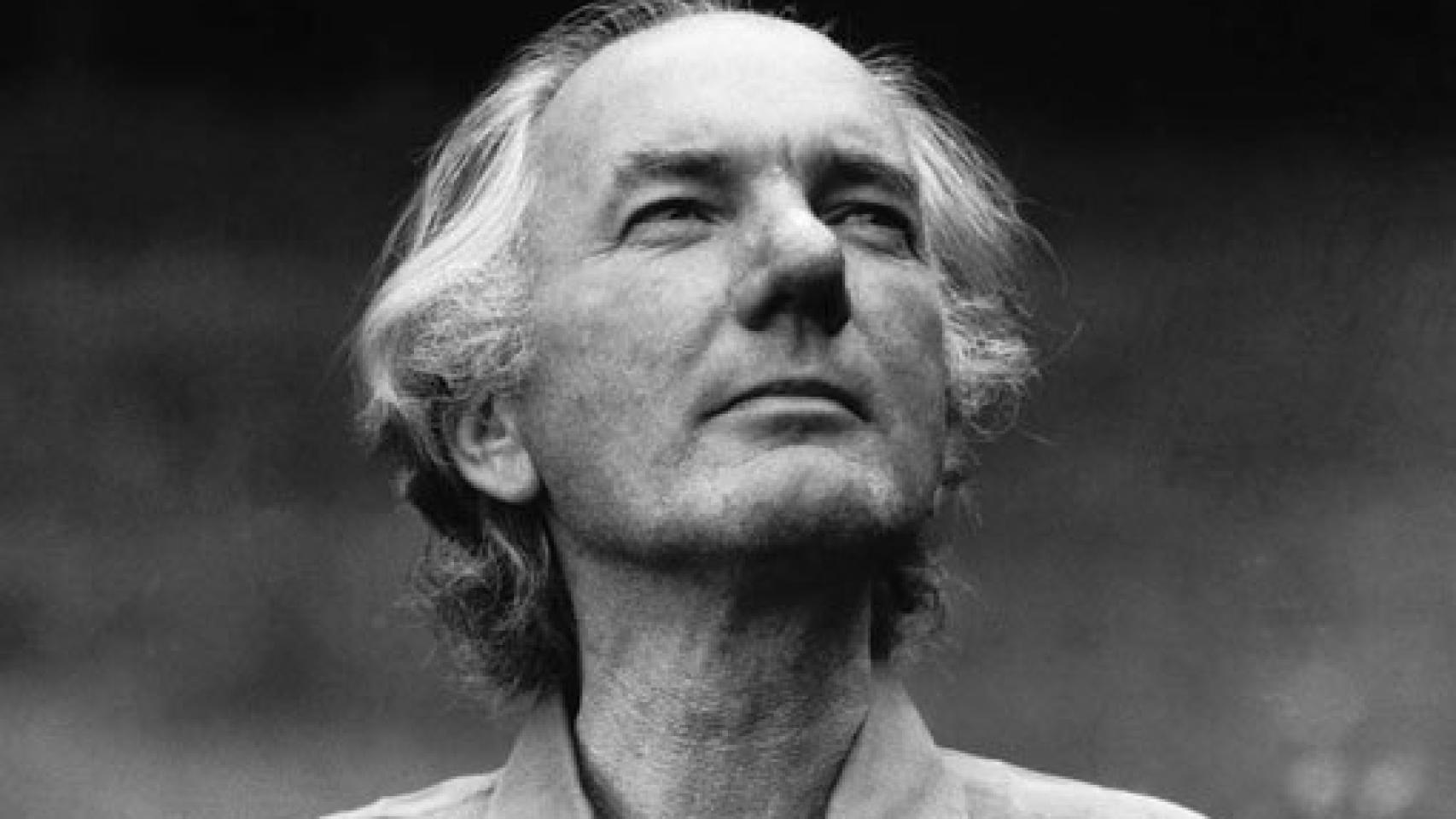

Thomas Bernhard

La idea de reunir en un volumen el conjunto de intervenciones públicas de un escritor, desde sus reseñas juveniles más o menos cargadas de entusiasmo a los desplantes dictados por sus susceptibilidades de adulto, parece, a lo menos, peligrosa. Puede contribuir a elaborar un ajustado perfil civil del autor en cuestión, pero también retratar al individuo más o menos desajustado en que cualquier artista llega a convertirse cuando sobrepasa los límites estrictos del campo que le es propio.Una mezcla no del todo equilibrada de ambas cosas es lo que encontramos en este volumen póstumo del austríaco Thomas Bernhard (1931-1989) pomposamente titulado En busca de la verdad: por un lado, un inquietante diagnóstico de la situación del intelectual crítico en los autocomplacientes estados democráticos de la Europa rica; y, por otro, una no menos preocupante caricatura involuntaria del escritor que, acaso por vociferar demasiado respecto a los agravios reales de los que es víctima, acaba dando la impresión de reclamar para sí un trato de favor inversamente proporcional al desprecio con el que se dirige a las instituciones encargadas de otorgarlo. Es la contradicción básica en la que viven todos los intelectuales que despotrican del medio del que se alimentan: más agudizada aún cuando ese medio es el propio Estado que otorga premios y subvenciones a la vez que trata de contrarrestar a quienes lo critican.

Tal es la situación de Bernhard. Convencido habitante de un país cuyos habitantes, dice, tocan el violín en la sala de estar y esconden una cámara de gas en el sótano, y defensor celoso de su independencia y soledad, monta en cólera cuando sospecha que se le ha postergado en una cena diplomática, o se declara sorprendido cuando se entera de que la ciudad a la que ha vilipendiado en una obra acusa recibo de la ofensa...

Aunque, por más que sospechemos que el siempre vociferante y reiterativo Bernhard imposta algo su papel, tampoco podemos evitar darle la razón: el espectáculo de una intelectualidad que pierde el tiempo en inocuos ejercicios de lucimiento mientras adula a los poderosos para conseguir la subvención o el premio de turno, acaba estomagando a los más pacientes. Que las academias literarias elijan como miembros de las mismas a conocidos políticos sin ningún mérito literario que alegar, parece un buen motivo para que quien es capaz de advertir el despropósito y denunciarlo presente su dimisión y haga públicos sus motivos. En eso, el nihilista Thomas Bernhard resulta irreprochable; como lo es cuando, acertadamente, diagnostica que ciertas hermosas ciudades de la Europa central no son otra cosa que bellos decorados para el horror, y que incluso la gran cultura europea convertida en canon escolar podría no ser otra cosa que un corpus irrelevante de grandes nombres, cuya mera presencia ahoga la posibilidad de que aflore otra cultura más novedosa.

"Yo y mi obra tenemos tantos enemigos como habitantes tiene Austria". Visto lo visto, no nos extraña; y quizá la única objeción que pondríamos a tan razonable queja es que su primera palabra sea un omnipresente pronombre de primera persona.