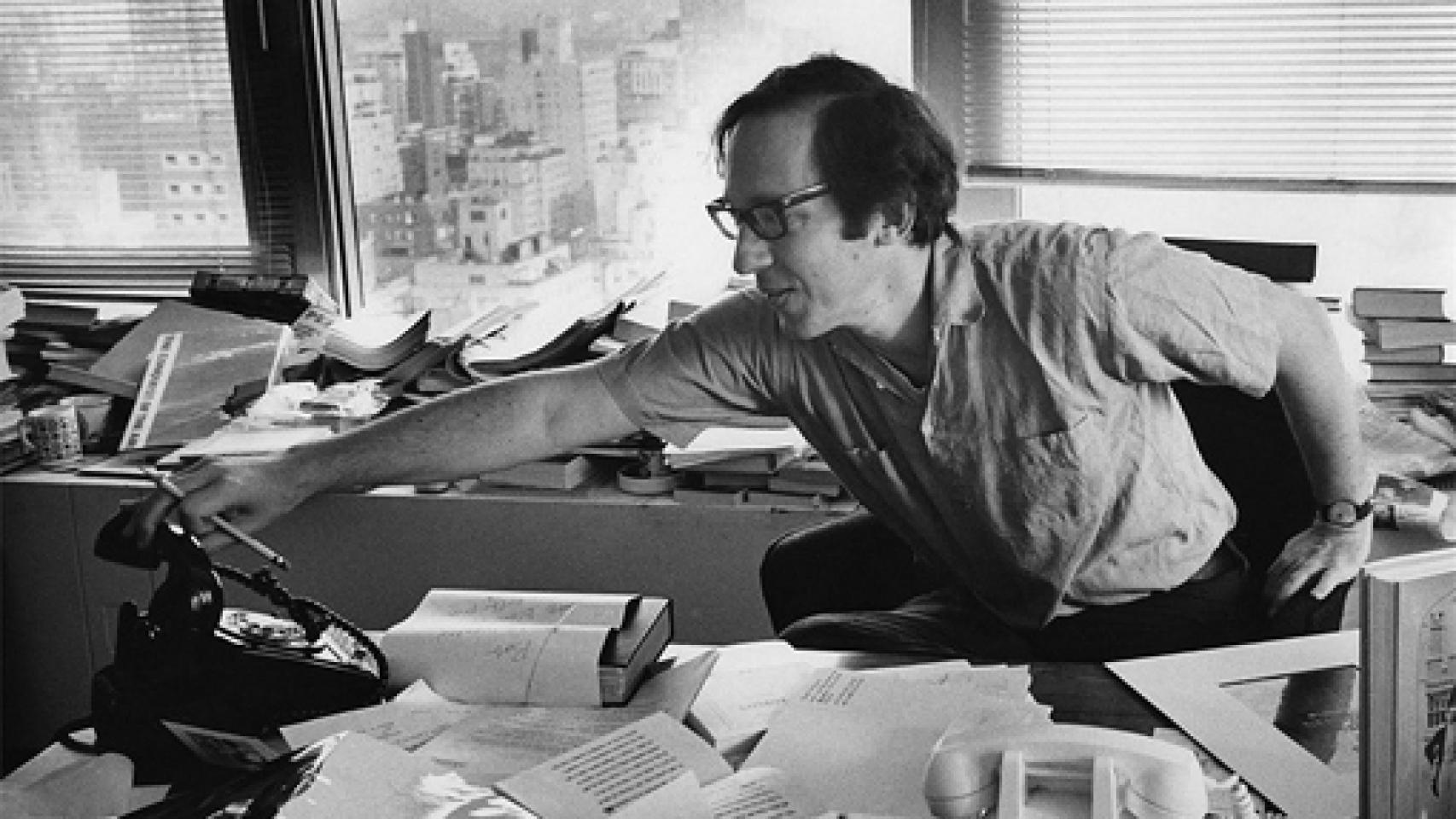

Las vivaces memorias del editor Robert Gottlieb (Nueva York, 1931) sobre su infatigable labor son una demostración del comentario de Noël Coward de que el trabajo es más divertido que la diversión. Gottlieb, de hecho, está dispuesto a ir más lejos: “Desde el principio, para mí las palabras fueron más reales que la vida real y, desde luego, más interesantes”. El espectro de sus lecturas -“desde Racine hasta la novela rosa”- fue siempre incluso más amplio que el variopinto abanico de materiales que publicó en Simon & Schuster y Alfred A. Knopf. Su vida ha sido una mezcla ininterrumpida de trabajo y vacaciones -una vez estuvo en el hospital con su mujer, “revisando las galeradas de Cynthia Ozick mientras ayudaba a contar sus contracciones”-, y su talento como editor ha consistido en entender que todo libro es mejorable (“recortar acerca el libro a su ser ideal”). A sus 85 años, Gottlieb ha pasado gran parte de las dos últimas décadas dedicado a la escritura, y en su autobiografía hace una evocación magnífica y desenvuelta de su infancia en el Nueva York de las décadas de 1930 y 1940, como hijo único de un matrimonio distante. Siempre que necesitó calor, allí estuvieron los libros, como también la cultura popular de la época, con sus seriales radiofónicos, sus revistas y la primera división de béisbol en el peldaño más bajo de una escala ascendente que conducía a Gilbert y Sullivan y más allá a Balanchine, cuyo Ballet de la Ciudad de Nueva York se convirtió, después de los libros, en un segundo hogar imaginativo. Tras Columbia y Cambridge llegó Simon & Schuster, un carnaval editorial en cuyas listas figuraban montones de publicaciones rentables al gusto popular y cuyos directivos tenían sus costumbres secretas: “Los hombres solían casarse con las amantes de los otros”. Gottlieb empezó trabajando como ayudante editorial, un puesto de un nivel más o menos básico. “Metía las narices en todas partes porque todo me fascinaba”, cuenta. Dejó su huella escribiendo anuncios con Nina Bourne, una elegante leyenda del sector. “¡Qué delicia! Nina se enroscaba en la silla de su escritorio golpeando las teclas de la máquina de escribir con un cigarrillo colgando entre los dedos”. El extenso capítulo dedicado a Simon & Schuster, una canción de amor que es la mejor sección del libro, incluye los grandes éxitos editoriales de Gottlieb con el jovial Muerte a la americana, en el que Jessica Mitford saca a relucir los trapos sucios del negocio de las pompas fúnebres, y Trampa 22, de Joseph Heller, “el libro con el que todavía guarda la relación más estrecha”. Gottlieb, por su parte, confiesa cómo, tras “varios años de avances y retrocesos” en el trabajo editorial, rechazó La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, cuyo excéntrico autor se suicidó más tarde, y cuya “horripilante madre, Thelma” dirigió una sucia campaña antisemita contra él.

Lo que él siempre quiso, insiste Gottlieb, fue autonomía, no poder, y la razón por la cual se fue a Knopf a los 36 años fue el desasosiego que lo invadió cuando “todo se había vuelto demasiado fácil para mí. La vida en el despacho era una fiesta diaria”. Cuenta Gottlieb que “nunca tuvo un plan a largo plazo para Knopf”, una editorial distinguida que, sin embargo, en 1967 chirriaba bajo la rutina. El instinto impulsivo del nuevo jefe empezó a traer un aluvión de éxitos. El capítulo dedicado a Knopf galopa a través del glamour de Lauren Bacall, que escribió sus memorias en las oficinas de la empresa, el deleite de editar a Toni Morrison (“estábamos hechos el uno para el otro”) y la evolución de Salman Rushdie (“Desde que ganó el premio Booker parecía más exigente, menos cordial”). Gottlieb confiesa cuáles fueron los autores que lamentó perder (Don DeLillo, Robert Stone), y el alivio con el que se libró de algunos (Harold Brodkey), pero reparte tantos ramilletes que, en ocasiones, el perfume puede dar un poco de dolor de cabeza al lector. Los libros son acogidos una y otra vez “con entusiasmo”, y “Liv Ullmann no es solo una belleza, un talento y una gran mujer. Es una profesional”. Puede que el relato menos revelador sea el que se refiere al trabajo con las memorias de Bill Clinton: “Jamás me había cruzado con una mente que captase las ideas más rápidamente. Era un completo profesional”.Como demuestran sus memorias, para el editor Gottlieb las palabras han sido siempre "más interesantes que la vida"

Pasean por estas páginas Lauren Bacall y Salman Rushdie, Don Delillo y Toni Morrison, Bill Clinton y Kennedy Toole

La larga asociación con Knopf fue interrumpida cinco años a partir de 1987, cuando Samuel I. Newhouse -propietario de la empresa matriz de Knopf- lo convenció para que tomase el relevo de William Shawn, el aparentemente eterno director de The New Yorker. Una vez que se le permitió afianzarse en la revista introdujo cambios paulatinos, sobre todo en la ficción de la editorial, estrictamente sujeta a unas normas. Pero a Newhouse estos cambios no le bastaron, y en 1992 el propietario abrió las ventanas de la calle 43 al huracán de Tina Brown. Gottlieb, casi avergonzado por la generosidad de su indemnización, volvió a Knopf y renunció a su salario.

Todos los libros que hay en Lector voraz dejan espacio a unas cuantas páginas dedicadas a la vida del autor fuera del mundo de la letra impresa. El lector descubre sus ocho años de “estricta terapia freudiana”, una profunda inmersión interior que Gottlieb sabe que ahora podría parecer rancia, y no digamos ya sorprendente, a la luz del entusiasmo que despliega en casi cada página. El editor nos habla de su feliz matrimonio con su segunda esposa, la actriz MariaTucci, y las dificultades que atravesaron para criar a un hijo con síntomas de lo que entonces aún no se conocía como síndrome de Asperger. Por lo que se refiere a su afición a coleccionar bolsos de plástico, la noticia más reconfortante quizá sea que estos competían con otras piezas de colección.

Algunos de los placeres más intensos de estas memorias los proporcionan una serie de retratos que demuestran que las asociaciones y las amistades más profundas del autor fueron las que mantuvo con mujeres, ya fuesen Nina Bourne, Nora Ephron o la agente literaria británica Deborah Rogers. Gottlieb deja claro que, al igual que la ficción, ellas le brindaron una brújula para moverse por el mundo. Su intimidad con la agente neoyorquina Candida Donadio tuvo un “final desagradable”, pero durante sus días felices en Simon & Schuster, él y esta excitable y a veces vengativa cazatalentos compartieron el peso de sus respectivos problemas, o, como dice Gottlieb tomando prestada una frase de Irene Selznick, otra de sus íntimas, “se echaban un cable mutuamente”. El autor declara que el trabajo ha sido su “estado natural”, y todo en Lector voraz te convence de que, efectivamente, así ha sido. Pero lo que mantuvo las luces encendidas, tanto en el despacho como en su mente, fue la inteligencia y la vivacidad de todas estas mujeres.

© New York Times Book Review