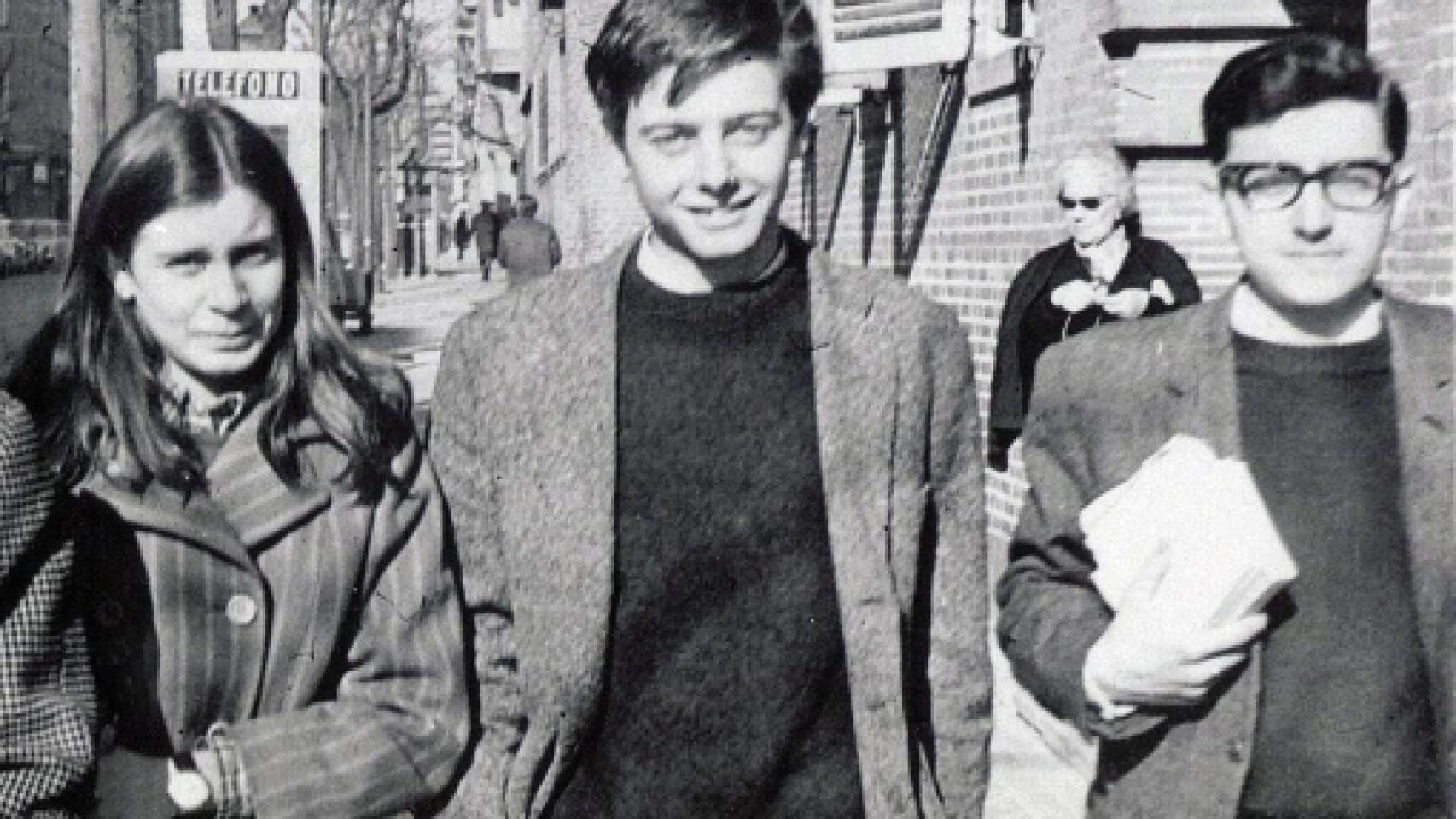

Lola González, Enrique Ruano y Javier Sauquillo paseando en Madrid en aquel icónico 1968

En la portada de A finales de enero, tres jóvenes pasean por una calle madrileña un día de 1968: Lola lleva una ropa muy recatada, mientras que Enrique y Javier no habrían desentonado entre los estudiantes del Barrio Latino de París, con la diferencia de que el primero parece un seductor y el segundo presenta el inequívoco aire del empollón. Tienen poco más de veinte años, proceden de familias acomodadas, han estudiado en buenos colegios y ahora absorben el nuevo espíritu revolucionario presente por doquier entre la juventud universitaria de aquel icónico 1968. Acaban de incorporarse al Frente de Liberación Popular (FLP), más conocido como el Felipe, que por entonces parecía lo más novedoso y progresista que ofrecía la oposición antifranquista. Por todo ello, en nada diferían de miles y miles de jóvenes que luego han tenido brillantes carreras profesionales y quizá, en la medida en que ello es posible en este mundo imperfecto, han sido felices.Sin embargo, el de ellos sería un destino trágico, me atrevería a decir que sobre todo el de Lola. Enrique era su novio aquel día de enero de 1969 en que cayó desde un séptimo piso cuando acompañaba a varios policías en el registro de una vivienda sospechosa de haber albergado a un etarra, y Javier fue asesinado otro día de enero ocho años más tarde cuando dos ultraderechistas comenzaron a disparar indiscriminadamente en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha, en una matanza en la que la propia Lola resultó gravemente herida. Para entonces ambos pertenecían al Partido Comunista de España, que por entonces tenía una gran implantación no sólo en el mundo obrero sino también entre los jóvenes profesionales.

A finales de enero, libro por el que Javier Padilla (Málaga, 1992) ha recibido el Premio Comillas, presenta una biografía colectiva de Lola González, Enrique Ruano y Javier Sauquillo y del ambiente en que vivieron. Con ello reconstruye, a través de personas concretas, los difíciles años de la Transición, que si bien condujeron a la fundación de una democracia cuya solidez se mantiene hoy a pesar de los ataques recientes, no estuvieron exentos de momentos trágicos y de una tensión casi permanente, debida sobre todo a la amenaza del terrorismo. En sus páginas desfilan los colegios madrileños de élite, como el del Pilar en que estudió Ruano y también lo hicieron Javier Solana, Alfredo Pérez-Rubalcaba, Luis María Anson o Fernando Savater, el ambiente universitario en que reverdeció por última vez el ideal revolucionario del marxismo, la militancia en el FLP, una organización acomplejada porque le faltaban los obreros, o la abnegada entrega de abogados laboralistas vinculados al PCE. Y, por supuesto, aquellos dos trágicos días de finales de enero, aquel en que Enrique murió tras caer a un patio y aquel en que Javier y Lola fueron tiroteados junto a sus compañeros de despacho.

Es probable que nunca sepamos cómo murió Enrique Ruano. Veinte años después su caso fue examinado por la justicia y la sentencia descartó que hubiera pruebas de homicidio, aunque tampoco avaló la tesis del suicidio. Javier Padilla se inclina más hacia el homicidio, pero los abundantes datos que ofrece permiten argumentar en ambas direcciones. De lo que no hay duda es de que la persecución de la disidencia política que caracterizó al régimen de Franco fue la responsable en última instancia de su muerte. Sabemos en cambio muy bien quiénes fueron los asesinos de Javier Sauquillo, aunque persisten las dudas acerca de si aquel crimen fue un hecho aislado o se insertó en el marco de una amplia conspiración para poner fin a la Transición. En mi opinión lo segundo resulta poco probable, entre otros motivos por el exiguo armamento de los asesinos: de las tres pistolas que llevaban una carecía de balas. Es, sin embargo, comprensible que para las víctimas resultara difícil aceptar que aquel horror se debiera tan sólo al deseo de venganza de un caciquillo del Sindicato Vertical y al fanatismo de quienes cometieron el crimen.Esta biografía colectiva refleja la persecución de la disidencia política del régimen de Franco y los difíciles años de la Transición

Dolores González sobrevivió a sus graves heridas, pero su vida quedó marcada para siempre. La democracia que vivimos fue para ella una gran decepción, pues poco tenía que ver con el sueño revolucionario que ellos tres compartieron. Su historia es la de tantos supervivientes de atentados terroristas que hubieron de afrontar durante años terribles secuelas físicas y psíquicas. Una historia colectiva, poco conocida, que rescatan María Jiménez y Javier Marrodán en su libro Heridos y olvidados: los supervivientes del terrorismo en España, que parte de los datos proporcionados por el ministerio del Interior acerca de todos los heridos que han sido reconocidos oficialmente como víctimas del terrorismo. Muchos otros que no lo han sido, especialmente en el caso de los atentados más antiguos, pero a pesar de ello las cifras son impresionantes: 4.808 heridos, de los cuales 2.597 fueron víctimas de ETA y 1.833 del terrorismo yihadista.

Las cifras son precisas pero frías. Para comprender la tragedia que supone haber sido herido en un atentado hay que acudir a las entrevistas con las que concluye el libro, protagonizadas por una mujer afectada por un ataque de ETA en Madrid, uno de los abogados heridos en Atocha, la hija de un policía municipal herido por ETA en Portugalete, la esposa de un ertzaina que recibió el impacto de un cóctel molotov en Rentería y un joven herido en los atentados a los trenes del 11-M. Nadie puede ponerse en su lugar, pero sus historias ayudan a intentarlo. Aparecen en ellas cuestiones como la ventaja que supone perder el conocimiento, porque en el cerebro no quedan grabadas las imágenes dantescas que reaparecen en las pesadillas de quienes no lo perdieron, la total falta de atención institucional a las primeras víctimas, o el dolor renovado por los homenajes a los terroristas que vuelven a casa.