Estamos tan pendientes de descubrir propuestas relacionadas con las modas de turno como, a qué engañarnos, presionados por las campañas mediáticas de algunas editoriales para que nos hagamos eco de sus novedades. Y así las cosas, los escasos espacios dedicados a la reseña de cómics apenas pueden detenerse en aquellos libros que son los realmente sustantivos y sustanciosos entre tanta mediocridad creciente (en igual porcentaje, no hay que flagelarse en especial, que en las restantes disciplinas de la creación).

Guillem Cifré (Barcelona, 1952) murió el pasado año, una pérdida letal para este medio, en la medida en que algunos reconocíamos en él a uno de los poquísimos creadores españoles (Micharmut es otro) con esa capacidad demiúrgica que contados artistas tienen para elaborar universos con los que despertarnos de la conciencia adormilada en que nos tiene sumidos la organización pautada del desorden.

Hijo de aquel también grande Cifré, maestro de la escuela Bruguera, que nos legó personajes como El Reporter Tribulete, Don Furcio Buscabollos, Cucufato Pi o Golondrino Pérez, antes de fallecer a los cuarenta años, Guillem sumó a la madura inocencia de la que su progenitor hizo gala una libertad absoluta para revelarnos todo aquello que no se puede explicar mediante la palabra, y ello a base de hacer frente a una realidad que tiende a que lo inefable no forme parte de lo visible.

Sin concesiones, en lo que fue fiel al espíritu underground de sus primeros trabajos, Guillem Cifré se entregaba al examen del mundo que nos rodea para extraer de sus secretos más oscuros, de ese vacío que es el todo universal, una serie de imágenes que despertaran nuestra imaginación y nuestra complicidad, aún a sabiendas de que eso le condenaba a un reconocimiento más que magro de unos pocos lectores, los contados lectores que están dispuestos a pasear por las regiones subterráneas de la conciencia (un ejercicio muy parecido al que Andrés Rábago, cuando era OPS, que no en vano ha sido uno de sus grandes admiradores, sometía a los suyos).

Este conjunto de viñetas publicadas en el diario "Avui", que acabó siendo su último refugio profesional, algunas de ellas con breves textos en catalán de fácil comprensión, es un alarde más, como lo fueron sus anteriores álbumes (El Tío del Final, Artfobia y Artfobia II, en este siglo), de la manera en que la poética visual puede resultar uno de los instrumentos más útiles y racionales de adivinación de las correspondencias que nos ligan a lo que nos rodea.

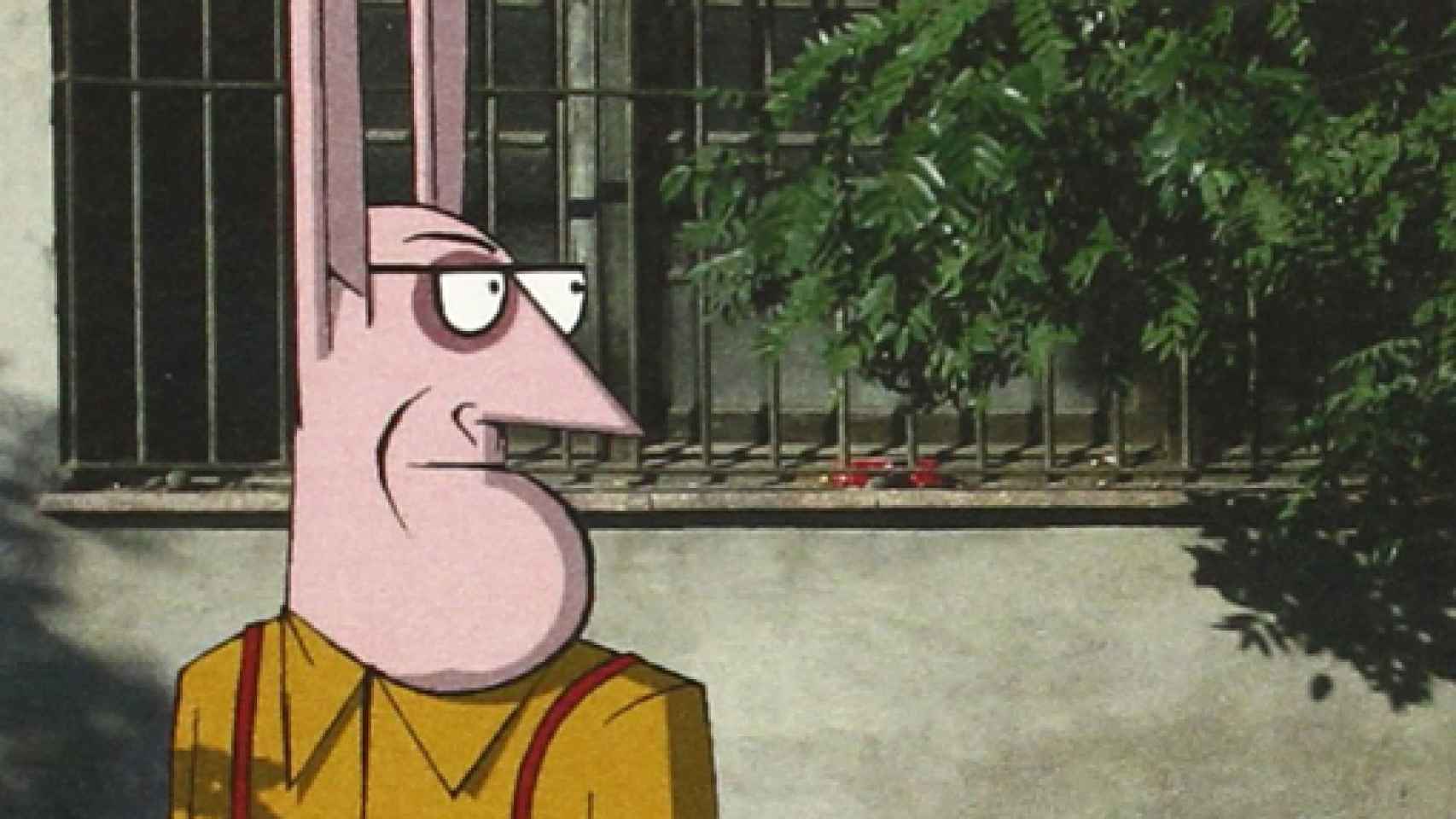

Los juegos de metamorfosis, permutaciones, o ambivalencias, a los que hace frente con un estoicismo ejemplar el señor Ruc, apelan al destierro de las apariencias muertas con que otros creadores llenan las páginas de sus obras -llámense estas cómics, tebeos o novelas gráficas- y rescatan para las imaginaciones libres el valor de lo raro y de lo imprevisible. Unos juegos que él trasladaba también a la realización de unos dioramas, que rara vez abandonaron el ámbito de lo privado, abiertos a la ilusión de lo que podríamos ver si diéramos una pequeña oportunidad a nuestro inconsciente.

Y en ese sentido, cada vez que yo escuchaba referirse a Miró como el ejemplo de la libertad, como la imagen de una inocencia superior, yo no podía sino lamentarme por el hecho de que los mismos que se expresaban en semejantes términos no hubieran reparado en la producción de Cifré, en cuyos modestos dibujos latía la certeza de lo que podríamos llegar a ser si no nos dejáramos dominar por una razón que, las más de las veces, pertenece a los que nos la han colonizado y no a nosotros mismos.

Hace ya un año que Guillem Cifré nos dejó. Sobre su mesa, se quedaron los bocetos para su versión de esa farsa sobre el fin de la Humanidad que es la Balada del Gran Macabro del belga Michel de Ghelderode, quién sabe si como un presentimiento más de este hombre que conoció tantos secretos.

Guillem Cifré (Barcelona, 1952) murió el pasado año, una pérdida letal para este medio, en la medida en que algunos reconocíamos en él a uno de los poquísimos creadores españoles (Micharmut es otro) con esa capacidad demiúrgica que contados artistas tienen para elaborar universos con los que despertarnos de la conciencia adormilada en que nos tiene sumidos la organización pautada del desorden.

Hijo de aquel también grande Cifré, maestro de la escuela Bruguera, que nos legó personajes como El Reporter Tribulete, Don Furcio Buscabollos, Cucufato Pi o Golondrino Pérez, antes de fallecer a los cuarenta años, Guillem sumó a la madura inocencia de la que su progenitor hizo gala una libertad absoluta para revelarnos todo aquello que no se puede explicar mediante la palabra, y ello a base de hacer frente a una realidad que tiende a que lo inefable no forme parte de lo visible.

Sin concesiones, en lo que fue fiel al espíritu underground de sus primeros trabajos, Guillem Cifré se entregaba al examen del mundo que nos rodea para extraer de sus secretos más oscuros, de ese vacío que es el todo universal, una serie de imágenes que despertaran nuestra imaginación y nuestra complicidad, aún a sabiendas de que eso le condenaba a un reconocimiento más que magro de unos pocos lectores, los contados lectores que están dispuestos a pasear por las regiones subterráneas de la conciencia (un ejercicio muy parecido al que Andrés Rábago, cuando era OPS, que no en vano ha sido uno de sus grandes admiradores, sometía a los suyos).

Este conjunto de viñetas publicadas en el diario "Avui", que acabó siendo su último refugio profesional, algunas de ellas con breves textos en catalán de fácil comprensión, es un alarde más, como lo fueron sus anteriores álbumes (El Tío del Final, Artfobia y Artfobia II, en este siglo), de la manera en que la poética visual puede resultar uno de los instrumentos más útiles y racionales de adivinación de las correspondencias que nos ligan a lo que nos rodea.

Los juegos de metamorfosis, permutaciones, o ambivalencias, a los que hace frente con un estoicismo ejemplar el señor Ruc, apelan al destierro de las apariencias muertas con que otros creadores llenan las páginas de sus obras -llámense estas cómics, tebeos o novelas gráficas- y rescatan para las imaginaciones libres el valor de lo raro y de lo imprevisible. Unos juegos que él trasladaba también a la realización de unos dioramas, que rara vez abandonaron el ámbito de lo privado, abiertos a la ilusión de lo que podríamos ver si diéramos una pequeña oportunidad a nuestro inconsciente.

Y en ese sentido, cada vez que yo escuchaba referirse a Miró como el ejemplo de la libertad, como la imagen de una inocencia superior, yo no podía sino lamentarme por el hecho de que los mismos que se expresaban en semejantes términos no hubieran reparado en la producción de Cifré, en cuyos modestos dibujos latía la certeza de lo que podríamos llegar a ser si no nos dejáramos dominar por una razón que, las más de las veces, pertenece a los que nos la han colonizado y no a nosotros mismos.

Hace ya un año que Guillem Cifré nos dejó. Sobre su mesa, se quedaron los bocetos para su versión de esa farsa sobre el fin de la Humanidad que es la Balada del Gran Macabro del belga Michel de Ghelderode, quién sabe si como un presentimiento más de este hombre que conoció tantos secretos.