Nobleza antigua

En aquel tiempo yo era prácticamente el único médico con el que podían contar en Guinea Hill. Puede que algunos de los chiquillos que ayudé a nacer entonces ejerzan hoy la medicina en el barrio, pero en aquel tiempo me ocupaba yo de todo. Llegué a querer a esa buena gente, campesinos italianos de la región al sur de Nápoles, la mayoría, viviendo en casuchas baratas e improvisadas y dedicándose a lo que fuera con tal de salir adelante, más mal que bien.

Entre todas, había una casita prefabricada de madera, una caja, casi se podría decir, que despertaba mi curiosidad pero en la que nunca me había aventurado. Se alzaba en el centro del huertito de rigor y a veces veía uno allí a un viejo de pie, sin más, junto a la cerca, con una gran pipa curva rematada en plata en la boca, fumando a sus anchas.

Como era de esperar, un día también fui a dar en esa casa.

Había estado visitando a un niño donde los Petrello o los Albino o alguna otra familia de la zona, y estaba a punto de salir cuando la dueña me detuvo en la puerta con una sonrisa, lo que sucedía con frecuencia.

Doctor, quisiera que se pasara a ver a los viejitos de aquí al lado. La pobre señora no se encuentra bien. Ella no quiere llamar a nadie, pero vaya usted de todos modos. Ya nos arreglaremos usted y yo más adelante.

¿Haría eso por mí?

¡Y tanto que lo haría! Era una mañana de junio, no tenía que dar más de quince pasos calle arriba —la ciudad de Nueva York asomando íntegra para mí detrás de los sembrados, que comenzaban a verdear de nuevo— y empujar la cancela del huerto vecino.

El viejo me abrió sonriente la puerta antes de que me diera tiempo a llamar. Inclinó la cabeza varias veces como señal de respeto a un doctor y señaló el piso de arriba. No hablaba ni una palabra de inglés, y yo no sabía prácticamente nada de italiano, así que el saludo se limitó a eso.

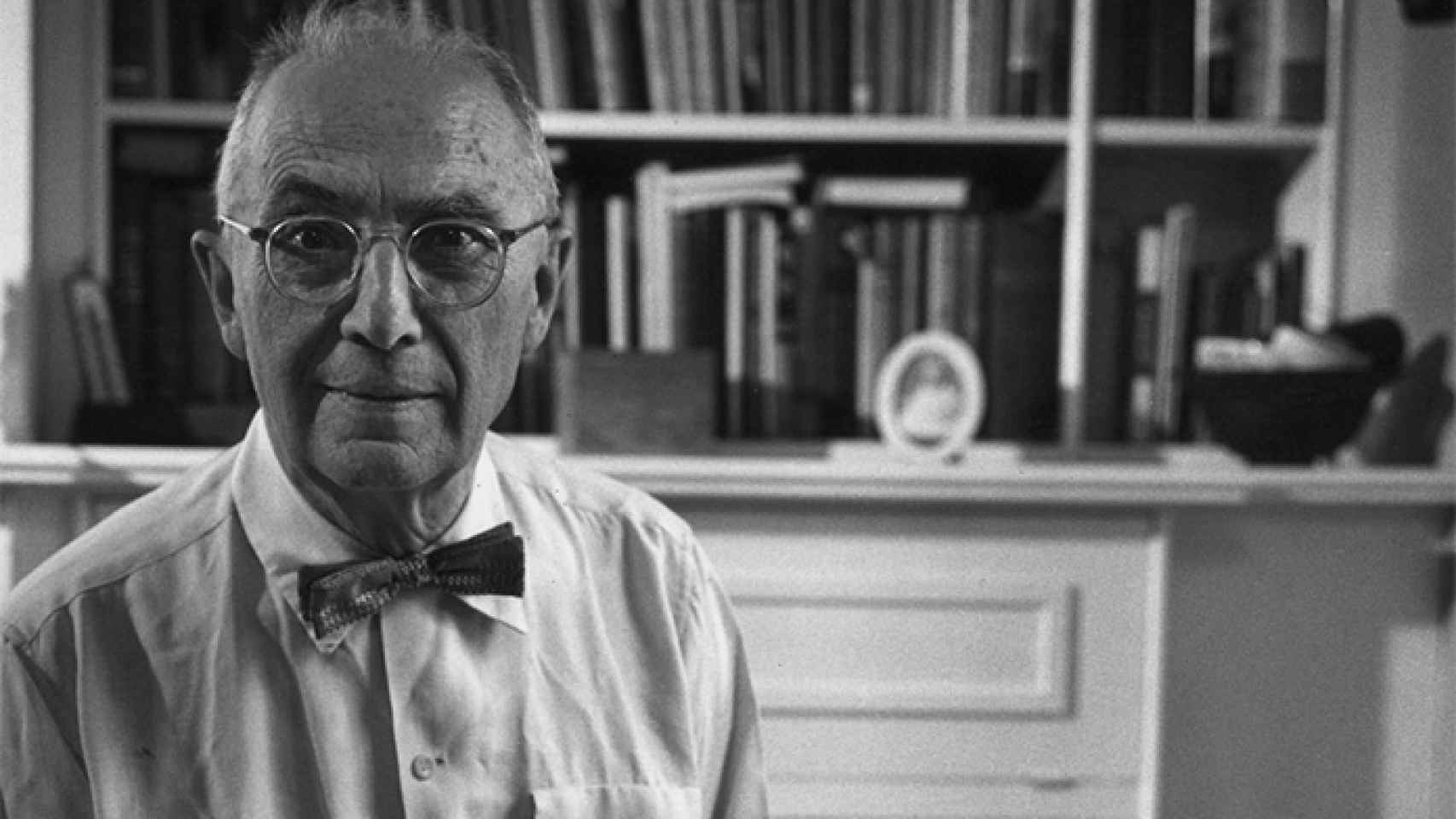

Era un hombre encantador. Una criatura dulce y bondadosa, casi tan grande como la casa, con una larga cabellera completamente blanca y un grueso bigote también blanco. Cada uno de sus movimientos revelaba una especie de nobleza antigua. Por fin, dijo unas cuantas palabras como para hacerme entender que lamentaba no hablar inglés y volvió a señalar el piso de arriba.

No hablaba ni una palabra de inglés, y yo no sabía prácticamente nada de italiano, así que el saludo se limitó a eso

El lugar donde me encontraba consistía en una sola estancia, todos los desempeños en uno: se cocinaba en una esquina, se comía justo al lado, y más allá podía uno sentarse a charlar con parientes y amigos. Todo estaba inmaculadamente limpio y emanaba ese ligero aroma a ajo y pimientos y aceite de oliva que uno ya espera encontrar en esas casas de campesinos.

Había otra única estancia justo encima. Para ingresar en ella había que trepar por una escalera de mano. En este momento la trampilla estaba abierta y la escalera en su sitio. Yo subí, el viejo se quedó abajo.

¡Qué emoción tan singular sentí! Arriba, una cama descomunal parecía ocupar casi todo el espacio. Una o dos sillas a los lados, quizá, pero ningún otro mueble. Y en la cama, hundida en el colchón de plumas y tapada con un gran edredón de plumas, estaba la señora a la que se me había encomendado asistir.

Tenía la cara reseca y cosida de arrugas, como se ponen al final los viejos rostros campesinos, pero la vestía con la misma sonrisa paciente que brillaba en la de su anciano marido. Cabellos blancos enmarcaban su cara con abundancia plateada. Y, en suma, a mí no me pareció enferma en absoluto.

Dijo algunas palabras, siempre sonriendo, de las que alcancé a comprender que no era para tanto y que sabía que no necesitaba un médico y que se habría levantado hace mucho, algo semejante, si los demás no hubieran insistido. Después de auscultarle el corazón y palparle el abdomen, le dije que podía levantarse si así lo deseaba. Luego de despedirme, cuando me disponía a bajar por la escalera, vi que ella ya se había puesto en pie.

El viejo me esperaba abajo.

Caminamos hacia la puerta juntos. Yo tratando de explicarle cómo había visto a la señora, y él inclinando la cabeza y murmurando una o dos palabras en italiano como respuesta. Logré entender que me daba las gracias por las molestias y que lamentaba no tener dinero y esto y aquello.

Nos detuvimos ante la cerca en uno de esos incómodos momentos que surgen a veces en la conversación entre dos que apenas se conocen pero desean causarse buena impresión. Mientras estábamos allí parados, algo cohibidos ambos, vi que introducía la mano en el bolsillo del chaleco y se sacaba algo que extendió hacia mí.

Una experiencia de un género que, con toda seguridad, jamás volverá a obsequiarme la vida sobre esta esfera mundana

Era una cajita de plata, como de cinco centímetros por cada lado y apenas dos de grosor. La tapa mostraba la figura grabada de una mujer reclinada entre flores. Tomé la cajita en mi mano pero no lograba imaginar qué quería que hiciera con ella. ¿Me la estaba regalando, acaso?

El viejo, viendo mi confusión, tendió la mano hacia mí con ternura, y se la devolví.

Cuando la hubo recuperado, la abrió. Parecía contener un polvillo marrón. Vi que tomaba un poco entre el índice y pulgar de su mano derecha, lo colocaba en la base de su pulgar izquierdo y…

¡Era rapé! Claro. Qué maravilla.

Después de aspirar el polvo por uno de los generosos orificios de su nariz y luego por el otro, volvió a tenderme la caja en uno de los rituales más refinados y galantes en los que yo había tenido ocasión de participar.

Imitándolo lo mejor que pude, compartí su rapé. Aquello casi acaba conmigo durante un minuto o dos. No podía parar de estornudar. Supongo que me apliqué en el asunto con un exceso de entusiasmo. Al final, con lágrimas en los ojos, sentí al anciano ahí de pie, sonriendo, una experiencia de un género que, con toda seguridad, jamás volverá a obsequiarme la vida sobre esta esfera mundana.