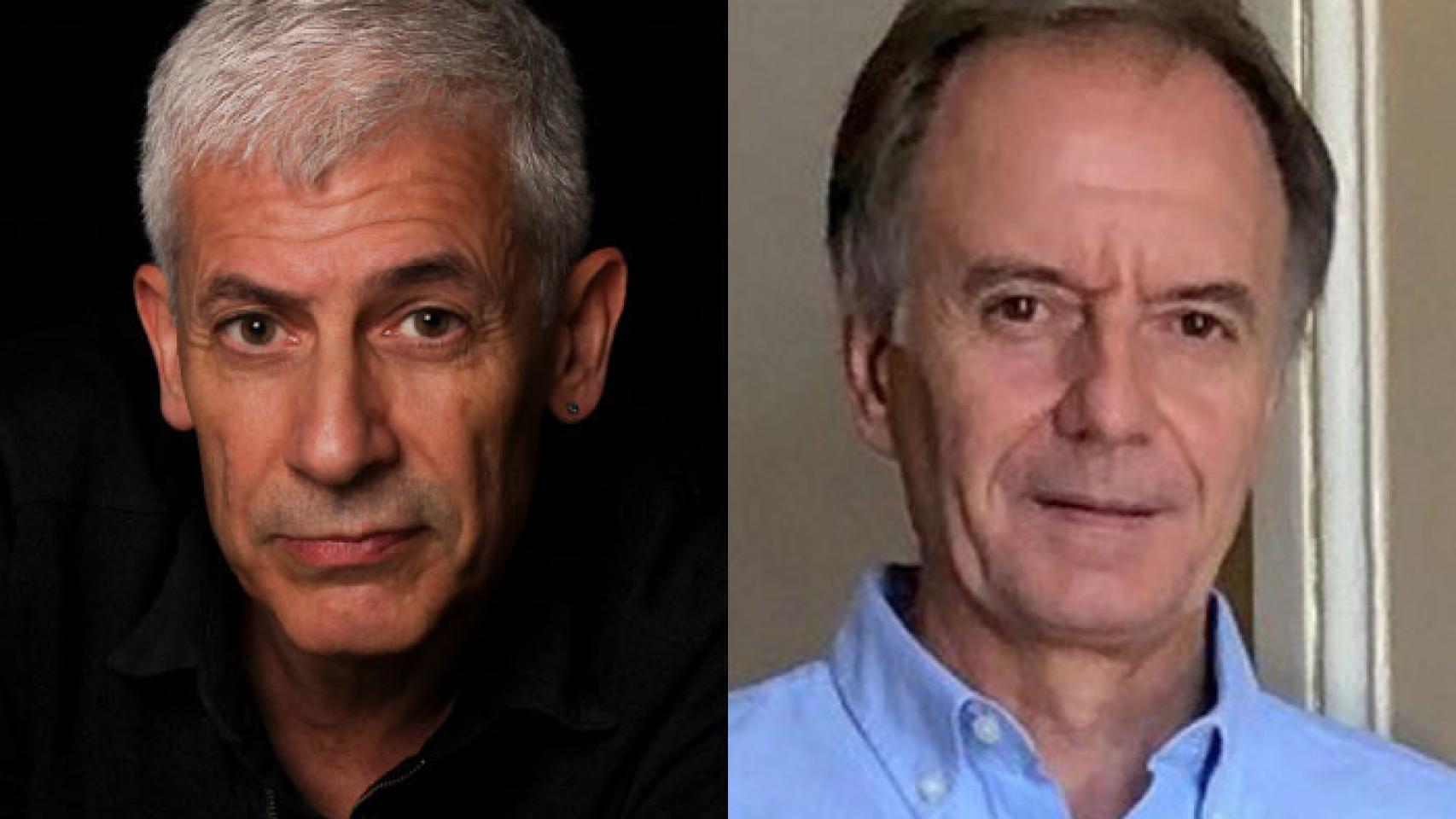

José Ovejero

Escritor

Lavapiés y las Islas Galápagos

No creo que vaya a existir el turismo sostenible. Seguiremos destruyendo el medio ambiente gracias a vuelos baratos y cruceros que vierten su basura en el mar; dejando que sociedades de inversión y franquicias expulsen de sus casas y de sus tiendas a quienes no pueden hacer frente a la subida brutal de los alquileres; permitiendo que las calles sean privatizadas de facto, convirtiendo los espacios comunes –plazas, jardines, aceras– en lugares de pago; aceptando que la suciedad y el ruido provocado por las masas de turistas es el precio que hay que pagar a cambio de la riqueza que aportan quienes nos visitan.

Por supuesto que sería posible evitarlo. ¿No se limita el número de viajeros a las Islas Galápagos para preservar el equilibrio de su hábitat y la supervivencia de su fauna? ¿Por qué no podemos proteger con el mismo mimo las ciudades y a sus vecinos? ¿No merecen la misma consideración quienes viven en El Raval, en Lavapiés, en la Parte Vieja de Donostia? Hay varias medidas evidentes que lo conseguirían: una, que ya se intenta sin mucho éxito, sería establecer un tope severo a las plazas hoteleras y los alojamientos turísticos, lo que no sólo desmasificaría nuestras ciudades, también tendría un impacto directo sobre los alquileres. Otra, proteger a los comerciantes con contratos de alquiler de muy larga duración para que no sean expulsados por las franquicias.

Y ¿por qué no limitar, como en Las Galápagos, el número de vuelos? No es posible ni deseable cerrar nuestras fronteras a los extranjeros, pero sí se puede limitar la afluencia turística reduciendo el número de pasajeros que llegan por avión. Muy importante: limitar los cruceros que lanzan sobre las ciudades hordas de turistas una detrás de otra (fíjense en Málaga, en Barcelona, en Valencia) y que contribuyen a la contaminación de los mares de forma desproporcionada. Tampoco estaría mal limitar la superficie de las terrazas de bares para que la gente pueda pasear o sentarse sin pagar por ello y subir –y aplicar– drásticamente las multas a patinetes y segways que invaden las aceras.

¿No se limita el número de viajeros a las islas galápagos para preservar el equilibrio de su hábitat? ¿Por qué no podemos proteger con el mismo mimo las ciudades y a sus vecinos?

Pero no va a suceder. Hay tanto dinero en juego que ningún gobierno va a atreverse a tomar medidas drásticas. Porque lo que importa, tanto en Lavapiés como en las Galápagos, son los ingresos que aporta el turismo. Si los turistas viniesen a visitar a los ciudadanos, nos protegerían. Pero lo que buscan los turistas son los museos, las calles, las tiendas –sobre todo las tiendas–, los bares –sobre todo los bares–; las personas, salvo que seas un nativo ataviado con traje típico, no tenemos el menor interés.

A veces me gustaría ser iguana en peligro de extinción, tortuga amenazada, pájaro bobo protegido de los curiosos porque es un animalito tan simpático. Pero sólo soy un ciudadano o, más bien, un consumidor. Y si pueden expulsarme de mi hábitat para que lo ocupe un animal más rentable, esto es, un grupo de consumidores que consuman más que mis vecinos y yo, lo harán. Sin remordimientos. Sin escrúpulos. Sin piedad.

Antonio Soler

Escritor

Viajeros, turistas

Quizás todo provenga de una confusión, como tantas otras cosas. Confundir al turista con el viajero. El viajero era aquel individuo que se embarcaba rumbo a un lugar remotamente conocido, que se mezclaba con la gente del lugar, descubría comidas, costumbres y ciudades poco frecuentadas y paisajes de los que se tenía una información más bien vaga. El viajero clarificaba las cosas, en su mente y en la de los demás. El turista no. La tendencia natural del turista es el aturdimiento. El turista acude unos cuantos días a lugares ya transitados, a casas de comidas contrastadas y a sitios que previamente conoce y de los que tiene una información exhaustiva antes de poner en ellos un pie físico. El turismo es la democratización del viaje. Con todo lo bueno y lo malo que esa democratización conlleva. Para el que viaja, para los destinos turísticos y para quienes los habitan.

Con todo, en esa generalización también habría que distinguir entre las diferentes tribus de viajeros y de turistas. No todo viajero quería ser Amundsen ni Livingstone, ni todo turista tiene alma de borrego. El turista con ataujías de antiguo viajero buscará destinos de interés personal y las rutas menos transitadas dentro de un planeta al que los avances tecnológicos han jibarizado. Pero hay otro turista masivo, indiscriminado, carne de la moda y de lo inmediato, que tiene una sustancial vocación gregaria y que contribuye a convertir el turismo en plaga, en una invasión que irremediablemente transforma los lugares sobre los que desciende. Los fagocita, los desvirtúa. Los convierte en una caricatura de aquello que un día fueron. El presunto encanto de esos lugares se convierte en cartón piedra y en artificio complaciente, en un parque temático dispuesto para recreo del visitante.

La ciudad sobre la que recaen, a cambio de una evidente recompensa económica, ha mutado para que las necesidades y los gustos del turista se vean colmados aun a riesgo de convertirse en una descontrolada gallina de los huevos de oro

Ese tipo de turista suele encontrar lo que busca. Catedrales, museos, ambiente festivo, playas, vida nocturna. Lo que sea. De antemano sabe que lo va a compartir en género de amontonamiento con miles y miles de congéneres, pero eso está en el programa. Se padece o incluso se desea. La ciudad sobre la que recaen, a cambio de una evidente recompensa económica, ha mutado para que las necesidades y los gustos del turista se vean colmados aun a riesgo de convertirse a sí misma en una descontrolada gallina de huevos de oro que acabe empachando incluso a los visitantes más bullangueros. Los otros, los que buscan un equilibrio entre los servicios turísticos y el aroma de lo auténtico, habrán abandonado antes.

Lo mismo que en su momento se vieron obligados a hacer los nativos de esas antiguas zonas vecinales convertidas en escenario de avalanchas, despedidas de soltero, parrandas o simples e interminables aglomeraciones. Se rindieron después de que esos espacios ciudadanos perdieran parte de su identidad, de su esencia y de sus comercios tradicionales en beneficio de heladerías, bares y franquicias a los que algunos de ellos acudirán, sí, en cualquier otra ciudad, cuando les lleguen las vacaciones y se conviertan en turistas.