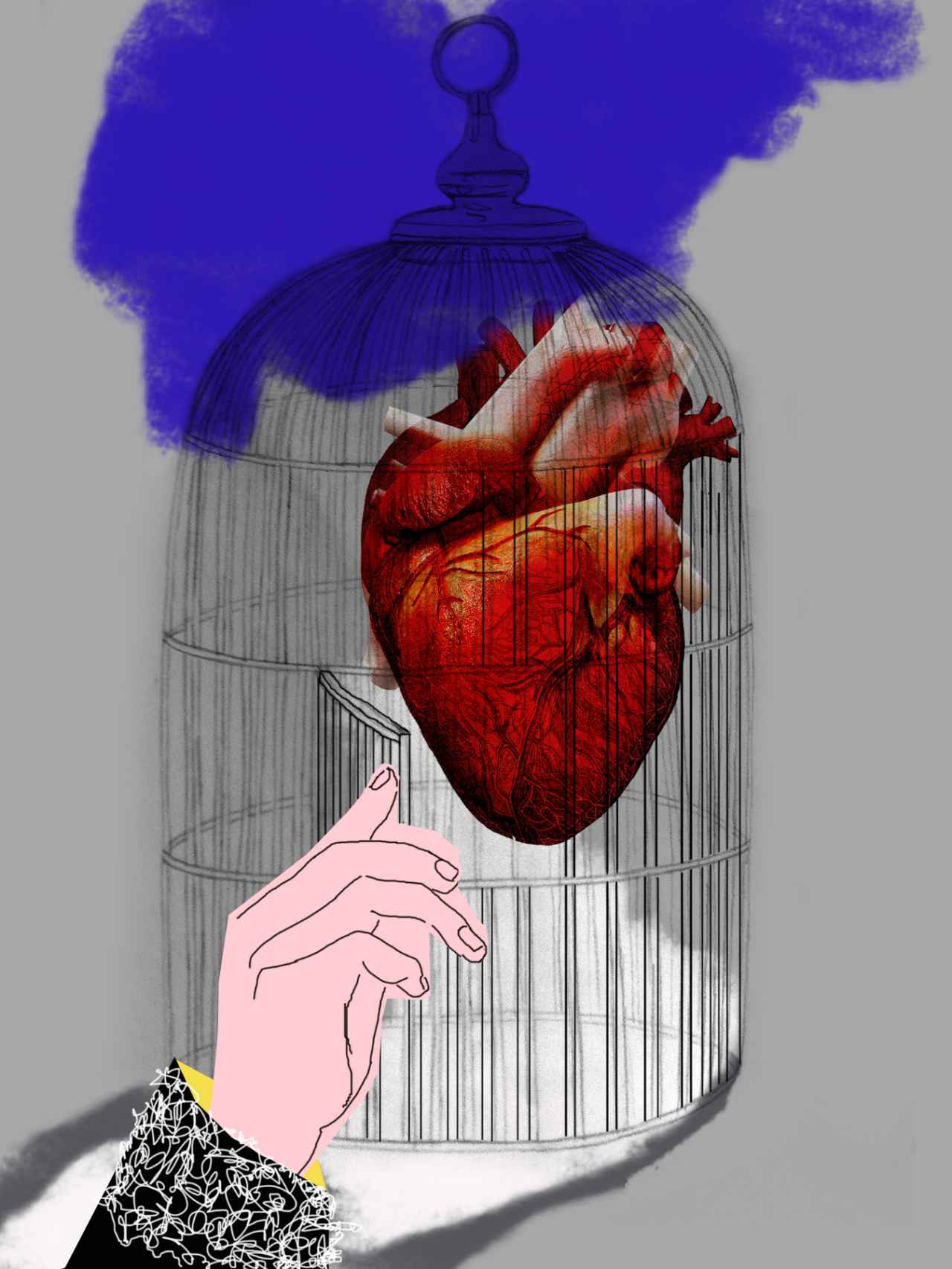

Ilustración de Blanca López-Solórzano

A propósito de la muerte de la pequeña Andrea en Galicia, se hace obligada una reflexión en torno a la necesidad de que nuestro Código penal abandone de una vez la fórmula de compromiso establecida en 1995 que permite sancionar con pena privativa de libertad (aunque nunca se haya aplicado) la colaboración con algunas conductas de muerte digna (en ningún caso de colaboración interesada); y de que nuestro legislador asuma la necesidad urgente de protocolo sanitario frente este tipo situaciones, solo salvadas mediante un uso prudente y adecuado en nuestras excelentes unidades de atención paliativa.

Por muerte digna entiendo la ayuda prestada a un ser humano gravemente enfermo, por deseo suyo, o por lo menos en virtud de un consentimiento presunto para facilitarle la posibilidad de un final en atencióna su ausencia de calidad de vida que se corresponda con sus expectativas.

La cuestión de cómo la eutanasia puede conciliarse con la protección jurídico–penal de la vida es extremadamente difícil y compleja. Pensemos en este sentido que se admite por nuestro código penal la eutanasia paliativa (llamada también indirecta) en la que el enfermo –o sus representantes- no exigen en ningún caso que se le mate, sino una atenuación del dolor mediante la cual no se pretende un acortamiento de la vida aunque se aceptaría que sucediese. Que esto esté permitido se basa, además de en el consentimiento efectivo o presunto del paciente, también en una ponderación objetiva: porque una vida un poco más corta pero sin dolor, es mucho más valiosa que una insignificantemente más larga con dolores casi insoportables.

Pensemos que también está permitida la situación pasiva que consiste en una interrupción, conducente a la muerte, del tratamiento por deseo del enfermo. El médico debe incluso someterse a los deseos del paciente, o como en el caso de Andrea a los de sus representantes legales, pues no existe una normativa que establezca el tratamiento obligatorio. De tal manera que cuando un paciente rechaza una operación que le salvaría la vida o cuando se niega, lo que es necesario para salvar su vida, a ser trasladado al área de cuidados intensivos, el médico debe en tal caso abstenerse de aplicar las medidas y dejar morir al paciente.

Este resultado es conforme a Derecho pues se deriva de la autonomía de la personalidad del paciente, quien determina el alcance y duración de su tratamiento. Por pasiva se debe entender también a la denominada interrupción técnica del tratamiento. Si un paciente, a quien se le mantiene conectado a un aparato medicinal, exhorta al médico a que apague el mecanismo y cause así su muerte, la desconexión del aparato no será sancionada como homicidio, sino enjuiciada como una omisión de continuación del tratamiento a la cual el médico está obligado a petición del enfermo y permitida por el art. 143.4 del Código penal.

El caso más complicado y cuestionado internacionalmente trascendería incluso al que nos ocupa concierne a la eutanasia activa y al suicido asistido, en los que el médico no solo suspende un tratamiento a solicitud del paciente, sino que a petición de éste —por ejemplo mediante un protocolo completo de atención que finaliza con una inyección— lo priva directamente de la vida.

Es cierto y debe considerarse que se pueden mantener los deseos de vivir de muchos enfermos graves cuando se les preste calor humano, consuelo y compasión. Y si además, mediante un empleo más eficaz de terapias contra el dolor se eliminan o atenúan las molestias físicas del paciente, se me antoja siempre más humana una muerte natural que un homicidio regulado por el Estado. Pero no es menos cierto que a nadie se le puede imponer –sobre todo en base a criterios morales- una prolongación de su sufrimiento que no le proporcione sentido (según su exclusivo criterio personal, al que extiendo el de sus representantes en casos como los de Andrea) o en el cual no halle espiritualmente ningún motivo para desear seguir viviendo.