Así la consideraba Josep Pla, el corresponsal de La veu de Catalunya en Madrid. Y además villa de recreo de los terratenientes andaluces, que alternaban acá con la corte. A fin de cuentas Madrid había sido un capricho de Felipe II quien, una vez emplazado su monasterio en El Escorial, no había tenido problemas en asentar la corte en la localidad más próxima. Y así, a mediados del siglo dieciséis, pasó de ser un villorrio a capital de un imperio, que pronto sería decadente, pero imperio a fin de cuentas.

Eso explicaba su poca solera. ¡Qué diferencia comparada con París o con cualquier capital europea! En general una capital era la cristalización arquitectónica de un esfuerzo histórico imperial: Roma, Londres, París, Viena. Pero ¿Madrid? Cuando se paseaba la mirada por sus despoblados alrededores, parecía mentira que hubiese sido el centro del primer imperio de los tiempos modernos. ¿Dónde había ido a parar la riqueza? Si había llegado –y visto el presente se llegaba a dudarlo- resultaba evidente que pasó como por encima de un puente, para volar hacia las ciudades italianas y alemanas de los Fugger y demás banqueros.

Toledo, en cambio, tenía raigambre. Si se hubiera asentado allí la capitalidad, al menos habría tenido raíces. Pero Madrid… Pla meneó la cabeza. Estaba el barrio de los Austrias, en torno a palacio y a la plaza Mayor, el barrio de las Fortunatas y las Jacintas, claro. Y los arrabales del Manzanares, donde un paseante barojiano podía codearse con el pueblo zafio, ruidoso e insolente de Arniches y la zarzuela. ¿Pero el resto? En Sol y Alcalá lo único interesante para el contribuyente era ver desfilar disciplinadamente a los funcionarios a primera hora, camino de los edificios ministeriales. La zona era tan impersonal como cualquier ciudad moderna, sin sabor propio ni relieve. ¿Y la Gran Vía? Aquello aspiraba a ser Nueva York. Demasiado funcional.

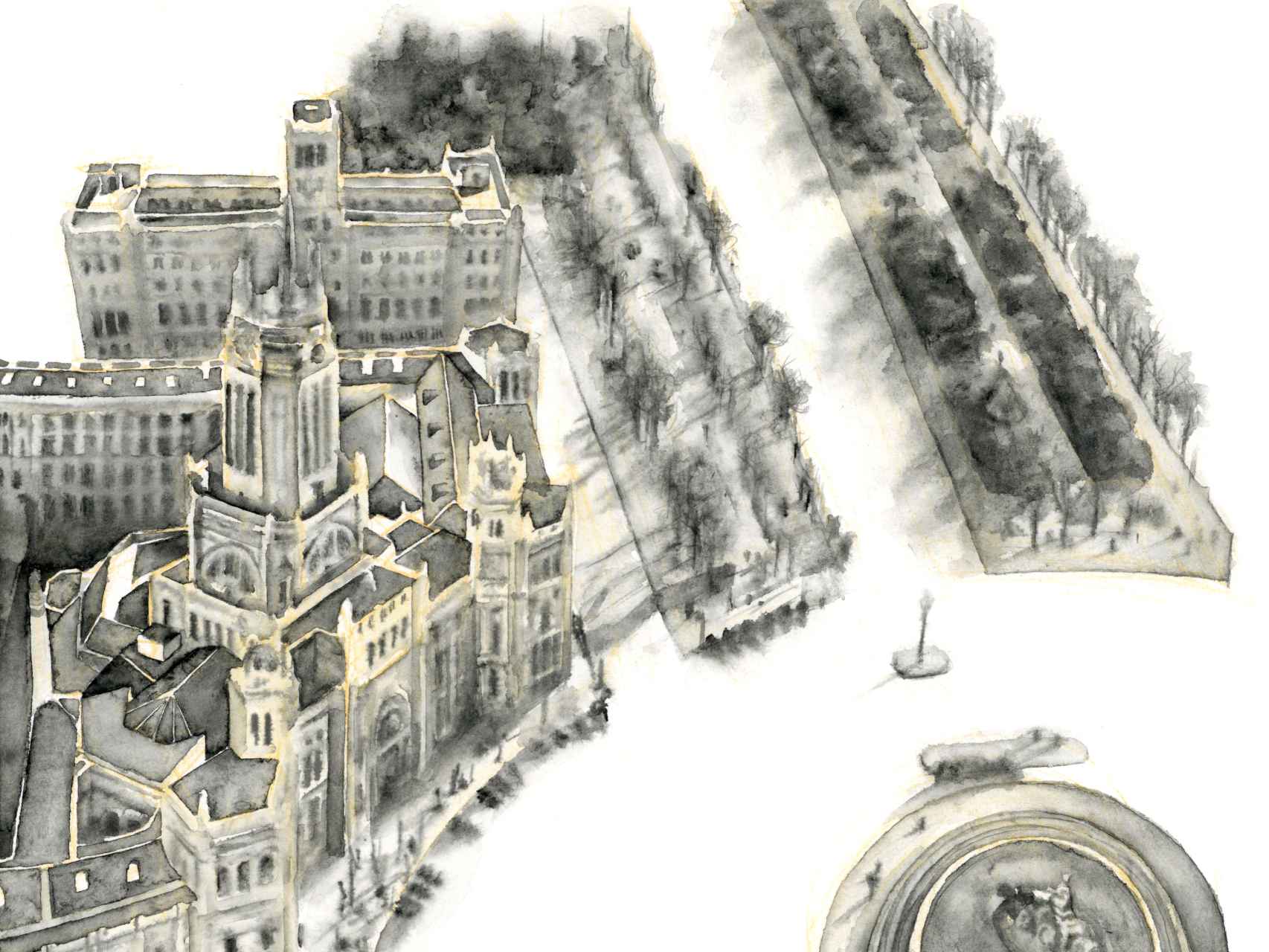

Lo único que se salvaba era esa avenida que formaban Recoletos y el paseo del Prado, donde estaba ahora mismo, en un banco encarado con una refrescante fuente, a la sombra de una acacia a la altura de la calle de Zorrilla, el punto más cercano a su domicilio en Marqués de Cubas. Una zona, había escrito alguna vez, “prodigiosamente agradable” y con un atractivo único. En sus amplias y arboladas avenidas había algo que merecía la pena.

Aquel magnífico ensanche que se prolongaba en el paseo de Castellana, con sus gigantescos plátanos y bordeada de hotelitos a la francesa, era la única vía madrileña donde convivían peatones, coches y tranvías sin molestarse. Si se hacía abstracción del palacio de Comunicaciones –paragüero de mal gusto- uno podía pasear calle arriba y calle abajo, descansando en sus bancos para liarse algún que otro pitillo bucólico. Hoy, además, día de la Raza, estaba especialmente animada. Frente a presidencia de Gobierno, más arriba –aquel pobretón palacio de fachada de ladrillos- habían colocado un palco donde hablaría el presidente de la República, a quien por cierto ya había visto pasar en un coche oficial conversando con José María Gil-Robles: un detalle interesante que anotó mentalmente para consignar en su crónica.

Entre los actos conmemorativos figuraba un desfile militar previsto para las once menos cuarto, cuando Alcalá-Zamora y su ministro de la Guerra pasarían revista a las fuerzas de la guarnición ya formadas en el tramo comprendido desde la confluencia de Lista y Marqués de Riscal hasta Nuevos Ministerios. Se decía que los soldados esta vez llevarían cascos decentes. Y no era la única novedad. También se habían comprado prototipos de aviones, artillería pesada, material antiaéreo e incrementado la fabricación de cañones, fusiles y stocks de municiones.

Todo por renovar ese ejército al que Azaña como ministro de la Guerra había dejado voluntariamente en cuadro. Pero el conflicto italo-etíope y la posibilidad de una inminente guerra en el Mediterráneo estaban llevando al ministro de Hacienda a hacer esfuerzos notables por conceder partidas extraordinarias que se financiarían a base de los ahorros logrados con la controvertida ley de Restricciones. “Veremos dónde acaba todo esto”, murmuró mientras alguien se sentaba a su lado en el banco.

- Bon día, Josep.

Era Adi, su compañera sentimental, que bajaba a encontrarse con él. El sol, alto en el cielo, se filtraba entre las hojas cada vez menos verdes pero aún firmes en las ramas que prácticamente impedían ver los edificios de la acera de enfrente. La luz era lo mejor de Castilla. Luz pura de tierra alta, de aire seco, de diafanidad cristalina. “Tengo la información que la secretaria del señor Cambó quedó en entregarnos -dijo la rubia Adi, sacando unos papeles –Me temo que tiene que ver con el escándalo del que todos hablan”.

Entregas anteriores

- Chapaprieta visita a Lerroux (7 de octubre de 1935, lunes)

- La denuncia Strauss (8 de octubre de 1935, martes)

- El banquete de desagravio a Lerroux (9 de octubre de 1935, miércoles)

- Alcalá-Zamora la lía (10 de octubre de 1935, jueves)

- Chapaprieta y su señora (11 de octubre de 1935, viernes)