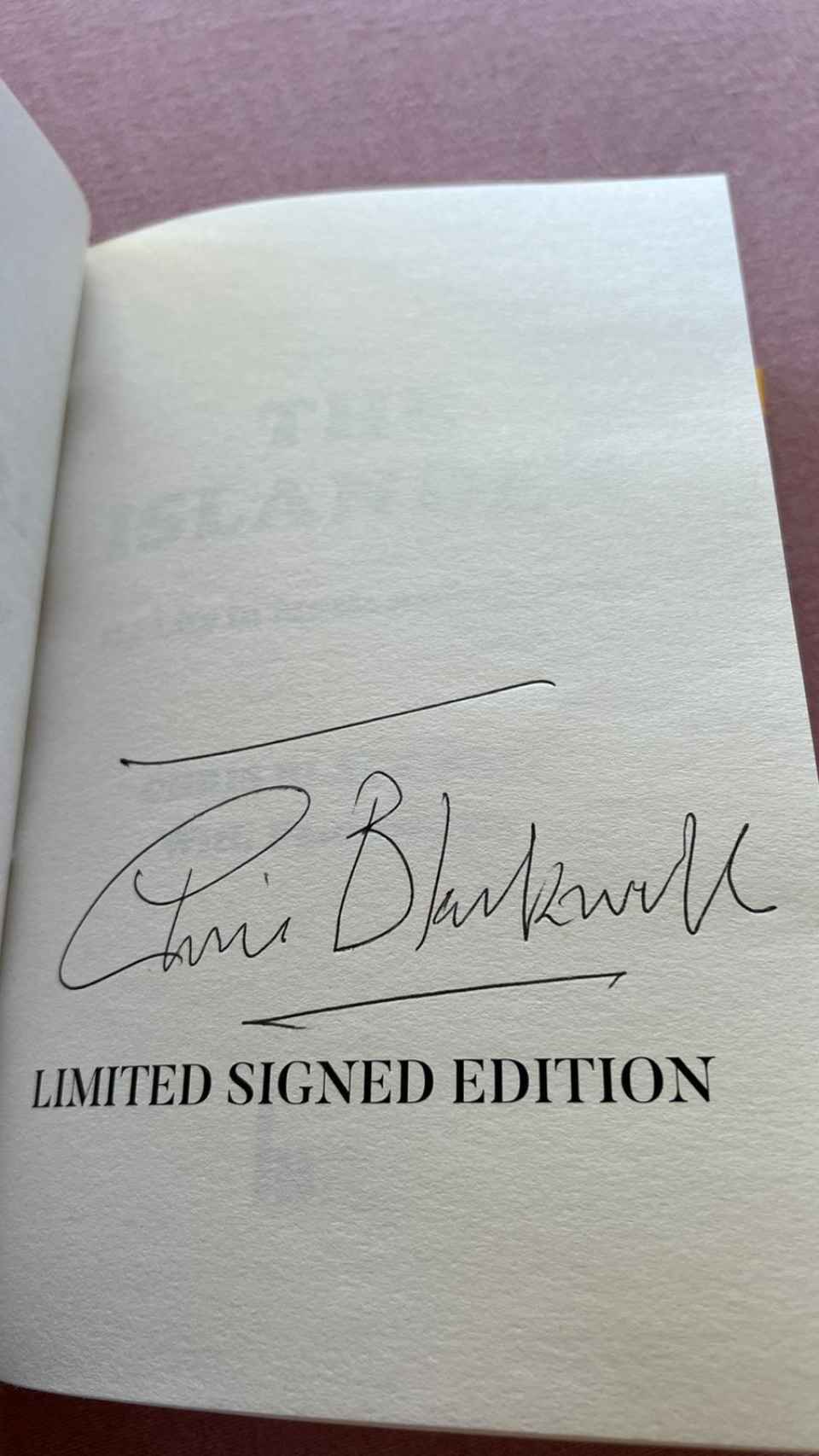

La firma de Chris Blackwell vive dentro de dos rayas paralelas para reforzar su nombre, lo enmarcan. Al menos en mi libro. La autobiografía del hombre que grabó a Bob Marley y a U2, entre cientos de artistas, muestra en portada una pegatina que dice "Firmado por el autor", y me imagino a Blackwell (85) escribiendo cientos de veces su nombre para un lector anónimo que quizá como yo reseñe su historia en un periódico digital de éxito rotundo como este.

¿Será la misma firma con la que este londinense blanco firmó los contratos discográficos de U2 o Bob Marley? Durante años utilicé una firma diferente para enviar postales a la familia -aún lo hago- o firmar contratos. Pero hace un tiempo que rubrico los recuerdos y los negocios de la misma manera, firmando igual. Ignoro si este dato debe analizarlo un grafólogo o un psicoanalista.

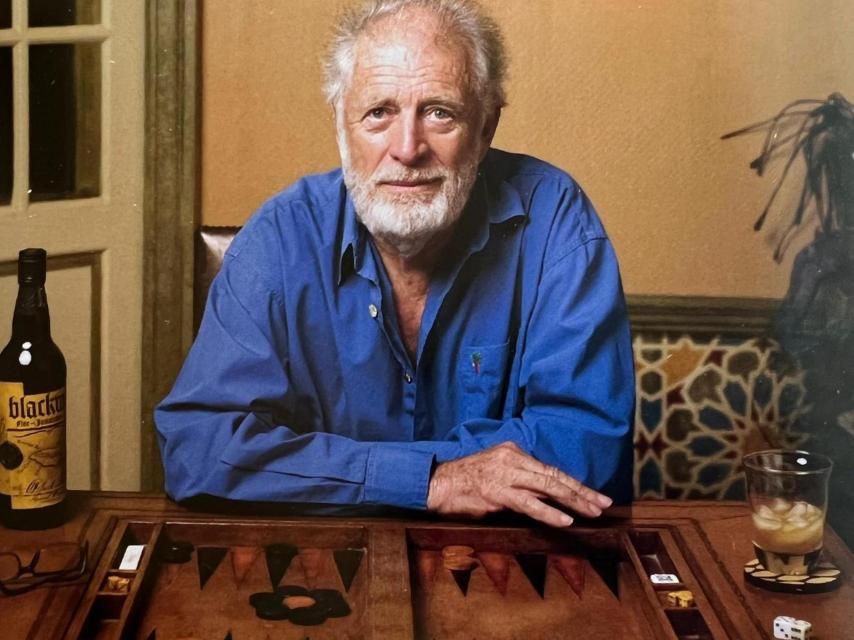

Blackwell, con su ron, es un loco del backgammon.

Blackwell, por un sólo día pudo haber sido géminis, pero es cáncer, y celebra su vuelta anual al sol el segundo día del solsticio de verano. Como todos los creadores, y un productor discográfico lo es, empieza a preocuparle la posteridad.

El libro no refleja ni de lejos lo que uno puede aprender si escucha el catálogo de la discográfica Island que hace años fue vendida a Universal Music. Dicen las malas lenguas que Blackwell (en Twitter solo tiene 1235 seguidores) siempre fue tieso de tesorería y que hubo un momento que no podía pagar a U2 las regalías, (las cantidades devengadas por cada disco vendido). El mánager de U2, el legendario Paul McGuinness (71) fue siempre un tipo duro. Cuando los fichó, Blackwell había ido a verlos en Londres en un pub al acabar un concierto de Marley, los chavales aún no habían cumplido los 20 y el mánager de U2 le dijo: "Mira, Chris, esto no va del negocio musical que tú conoces, es la manera de hacer negocios de U2". Blackwell lo vio claro.

La piedra Rosetta de esta historia -"Siempre que se hace una historia se habla de un viejo, de un niño o de sí" (Silvio Rodríguez, Canción del Elegido)- es el momento en el que Blackwell, que creció en Jamaica, es testigo del boom del ska grabado por pequeños sellos discográficos para el consumo local.

Imagínese el lector el diminuto negocio discográfico de una Jamaica que Henry Kissinger vigila y cuentan las malas lenguas que arma para que no se contagie del furor revolucionario de Fidel Castro y los suyos. Con armas en las calles, ganja para fumar y ron, el ska y el reggae son la banda sonora de las noches.

Y es ahí cuando a Blackwell le da por probar y encuentra en 1964 a Millie Corretjer y a Millie Small. No se pierda el vídeo de Televisión Española en el que se ve a Millie cantando el megaéxito My boy Lollipop, el presentador sería apedreado hoy por presentarla así: "Qué mona es esta chica…".

La canción es una de mis favoritas de todos los tiempos, el solo de harmónica puedo tocarlo hasta a la pata coja, y a Blackwell le hizo ganar su primera montañita de pasta y pensar que podría repetirlo.

Ah, dos anécdotas. Ya la había grabado la adolescente Barbie Gaye, a la que descubrió un mafioso cantándola en una esquina de Coney Island. La canción originalmente estaba escrita para una mujer, My girl Lollipop. La segunda: Blackwell no la grabó hasta 8 años después. ¿Por qué? Porque no había internet. O uno se encontraba un disco por el mundo o podría desconocerlo eternamente a no ser que la radio lo reventase en antena. Difícil de imaginar ahora.

El porfolio de aciertos de Blackwell, al que sus biógrafos gustan de comparar con el Berry Gordy que en Detroit define el sonido Motown como "la joven América", es inmenso. Desde la distribución de la discográfica punk Stiff y su catálogo underground a sus cientos de contratos discográficos. Desde los brutales Gimme Some Lovin o Keep On Running del jovencísimo Steve Winwood con su Spencer Davis Group, a Cat Stevens -Moonshadow-, el All Right Now de Free ("En 2020, como propietario de los derechos editoriales de la canción, peleé todo lo que pude para que Trump dejase de usarla en sus mítines"); el Harlem Shuffle de Bob & Earle que luego adaptarían los Rolling Stones, la brutal discografía de Kim Crimson, los pesados de Emerson, Lake and Palmer, Nick Drake, la jamaicana Grace Jones, Roxy Music o el crooner Robert Palmer.

Su biografía, firmada para este cronista.

Pero… ni siquiera el éxito de Video killed the radio star, el primer clip en abrir la programación de la MTV en agosto de 1981, es capaz de opacar el descubriendo de Marley. El mundo cambió cuando los blancos compraron su reggae. La tierra es distinta solo por eso. Tras su muerte en el Island se publicó Legend, el recopilatorio más vendido de la historia de la música pop. La palabra "reggae" no aparecía por ningún sitio. Decisión del equipo de márketing.

El disco hablaba del Marley del amor y el buen rollito. Pero faltaba el otro, el contestatario, el mejor disco de Bob para mí, Zimbabwe (1979), con el Marley peleón y africanista, que fue arrinconado a futuras recopilaciones. "Alucinante ver cómo se escuchaba a Bob Marley, tras su muerte, en lugares que no eran precisamente amigables con los negros", cuenta Blackwell. La historia de las peleas por su herencia dan para otro articulo.

Por si fuera poco, con el pastizal que generó la compañía, abrió en 1977 en Nasau Compass Point unos estudios de grabación que permitiesen a los artistas aislarse. La lista de discos grabados allí y su anecdotario dan para otro libro. ¿Lo dudas? AC/DC grabó allí Back in Black, el primer álbum tras la muerte por ahogamiento en vómito de Bon Scott. Lo demás lo conoces porque es historia de la cultura popular.

The Islander. My life in Music and Beyond (Bonnier, 410 págs.), escrita con la ayuda de Paul Morley, no profundiza en los detalles de los negocios más escabrosos ni tampoco en su vida personal, que debió ser bohemia al menos y sobrevuela a vista de pájaro.

El indio Salman Rushdie (75) en la contraportada exagera: "Siento que estoy leyendo la intrahistoria de la música de mi vida". La mejor cita para ayudar a vender el libro es, claro, la de Bono (62), que apoda al productor "aventurero, emprendedor, bucanero, visionario y caballero", calificativos que él mismo podría asumir.