Había un agujero en el techo. Era un piso muy alto en la zona de Chamartín. La luz entraba como si se hubiera roto una tubería en el cielo: blanca, violenta, iluminaba una mesa cuadrada con óleos a medio pintar y acuarelas resecas. A unos metros estaba Ginés, sentado en una suerte de silla de oficina. De esas con ruedines. Se dio la vuelta y nos señaló con el dedo. Nosotros esperábamos en el umbral de la puerta.

Era una manera muy peculiar de señalar, la de Ginés. Colocaba el codo en la palma de la mano contraria. Luego alzaba el índice, daba vueltas en círculo y, finalmente, señalaba. Primero, acojonaba. Tras dos horas de conversación, repetíamos nosotros también el gesto. Ahora que Ginés se ha muerto, seguimos haciéndolo. Como un ritual.

Daniel Ramírez y Jorge Bustos visitaron a Ginés Liébana, de 101 años, poco antes de que falleciera.

Resulta difícil explicar cómo Jorge Bustos y yo acabamos en casa de Ginés Liébana (Córdoba, 1921-Madrid, 2022) aquella mañana de invierno. Lo encontramos a medio camino entre la lucidez y el delirio, como si hubiera empezado a morir. O mejor: como si se resistiera a dejar de vivir. Ginés ya había cumplido los 101 años y, claro, nosotros lo "usteamos", lo tratamos de "don Ginés". Habíamos encontrado El Dorado.

Nos mandó a la mierda con una voz muy suave. Nos acercamos, uno por cada lado, a su boca para confirmarlo. No podía ser, aquellos susurros tenían que significar otra cosa, un cariñoso recibimiento, pero no. El lenguaje era claro: "Qué don Ginés ni qué leches".

Habíamos ido a verlo aquejados de una sanísima enfermedad. La obsesión por encontrar en los recuerdos de los vivos las mejores anécdotas de nuestros ídolos muertos. Ginés, que todavía estaba vivo, cruzó las piernas y nos dijo: "Era increíble. Ruano, poniéndose así, como estoy yo ahora, tocaba el suelo con los dos pies. Jamás he visto mayor elegancia que esa".

Ginés Liébana los había conocido a casi todos. Era una especie de pintor loco (y a ratos poeta) dado a la risa, el surrealismo y la invención, que acabó reconocido por los grandes. Lo atestiguaban los lienzos que, como en una selva, inundaban todas las paredes de la casa. Incluso las del baño.

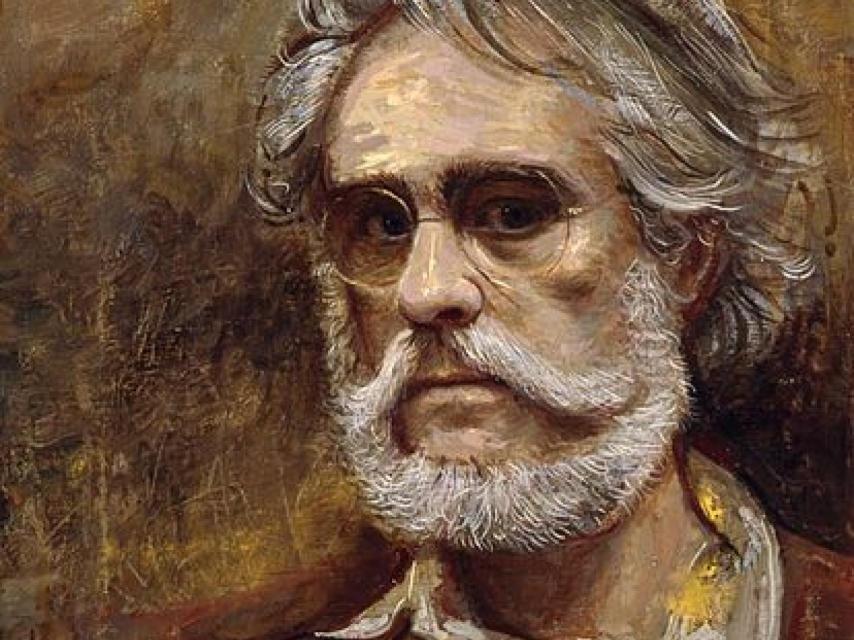

Autorretrato de Ginés Liébana.

–César González-Ruano me ayudó mucho.

–Cómo.

–Salía yo con una marquesa que no me gustaba mucho, pero ella me mantenía y era divertido. El problema es que la marquesa tenía una vecina muy amiga. Hablaban todo el día a través del patio interior. No había quien durmiera. Se lo conté a César y me dio asilo en su casa de Cuenca.

Nuestro anfitrión, extremadamente delgado, de mirada alucinada, abrigo de plumas y barba radical, fue un chaval que tenía un descapotable. Y hacía de chófer de Ruano para llevarlo a Cuenca. ¡Había llevado en el asiento de al lado a nuestro mito negro, amado y maldito!

Ginés no podía parar quieto. Era esta la paradoja. Mover un dedo le costaba esa eternidad de la que tan cerca estaba, pero nos daba órdenes para que lo lleváramos de un lado al otro del salón. Disciplinadamente, Bustos y yo empujábamos la silla a gran velocidad.

Ginés tenía carisma, era un improvisador de frases geniales. Lo sosteníamos como a un mesías. No sabíamos qué nos impactaba más. El talento de su obra, por ahí desperdigada como si nada, o sus facultades narrativas. Los personajes, enmarcados, miraban la escena: Lorca, Umbral, Lucía Bosé…

"Oye, chico, recoge esa compresa, que se me ha caído". El cabrón de Bustos no se agachaba y la cogí yo. Estaba limpia. Ginés se tomaba muy poco en serio a sí mismo. Nos tomaba muy poco en serio a nosotros. No se tomaba nada en serio. Ni siquiera la muerte, que le había concedido una tregua mágica esa mañana.

Ginés Liébana y Salvador Dalí.

Nos dio algunos teléfonos. Había en el surtido teléfonos de vivos y teléfonos de muertos. Era como la agenda de la sección de Opinión del ABC, pero todavía mejor. Le faltaba un dato. Volvimos a empujar la silla, correteando hasta el otro extremo del salón. Quería que viésemos las caras de esos números. En algunos álbumes, las fotos llevaban los nombres de quienes aparecían. En otros, no.

–¿Y eso por qué, Ginés?

–Porque follábamos todos con todos y no se podía dejar rastro.

No lo dijo de manera pretenciosa, sino como una explicación totalmente lógica. Y lógica tenía.

Ginés nació en Córdoba. En los 40, siendo un chaval, formó parte de aquel grupo de poetas vanguardistas que, en la estela de los del 27, se dio en llamar Cántico. A su padre lo fusilaron "por rojo". A su hermano lo fusilaron "por rojo". Su madre, después de la guerra, se metió a monja. Y Ginés se fue al exilio.

Allí decidió que no quería un exilio político, sino un exilio alegre. Decidió que merecía "pasárselo bien". Cuando le preguntaban por qué su poesía no era comprometida, decía que eso de "compromiso" le sonaba a "comprarse un piso". Fue a París y se enamoró de una clavecinista brasileña. Marcharon juntos a Río, pero "fue un desastre".

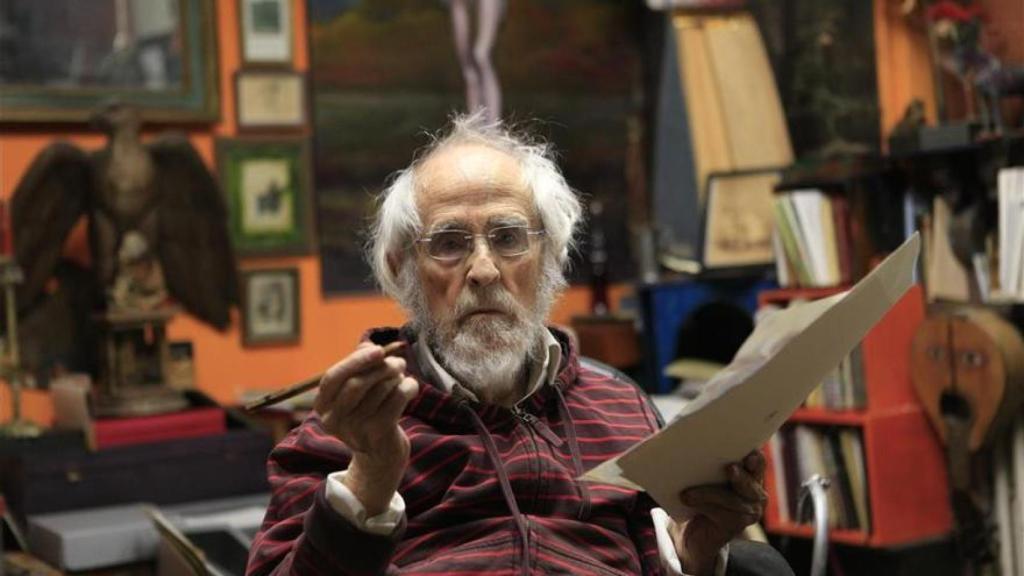

Ginés Liébana, en su casa de Madrid. Diario Córdoba

Volvió a Europa, a Venecia. Vivió en el palacio de un aristócrata. Ganó mucha pasta con los retratos. Lo perseguía Peggy Guggenheim. Convivía con "un amor ilegal", una mujer casada. Hasta que regresó a España y, en la casa donde estamos, recibía a Serrat, al que regalaba libros de poesía. Y a un montón de artistas, como Antonio López, cuyas manos están enmarcadas en una pared.

El "manierista genial" (así lo llamaba Umbral) solía ofrecer "chistorra guisada" y "lechuga con queso". A nosotros, como las fuerzas le fallaban, quiso alimentarnos con libros. Cuando las nietas de sus amigos comenzaron a casarse, él se casó con una sobrina. De ella tuvo un hijo. El que nos abrió la puerta y nos gestionó la cita, a quien tan agradecidos estamos.

A Ginés le preguntaron una vez "¿cómo te gustaría ser recordado?". Contestó: "Como un hombre que se lo pasó muy bien". Cumplió. Así lo recordamos nosotros, así lo escribimos ahora. Así queda, Ginés.