¡Qué desazón, qué regusto amargo dejan las Fiestas de fin de año! Y no solamente por los reflujos del marisco. Lo cierto es que estas celebraciones se han consolidado como un auténtico festival de la chabacanería.

Convencionales reuniones de familias hastiadas cuyo único fin parece el despliegue gastronómico y el colapso etílico. Descuido del más elemental decoro indumentario y desinterés por los códigos estéticos y de conducta. Un desfile en los televisores de espectáculos zafios y adoctrinadores.

Naturalmente, estas fechas son las que hacen aflorar con más rotundidad el extendido sentimiento de soledad y desconsuelo. Ojalá la apreciación de que cumplir con una conmemoración sin comprender bien el propósito de lo que se celebra tuviera un efecto catártico más general. Uno que nos permitiera advertir que el deterioro de la salud mental, el tema de nuestro tiempo, va de la mano de la deformación intelectual, la corrupción moral y el empobrecimiento espiritual.

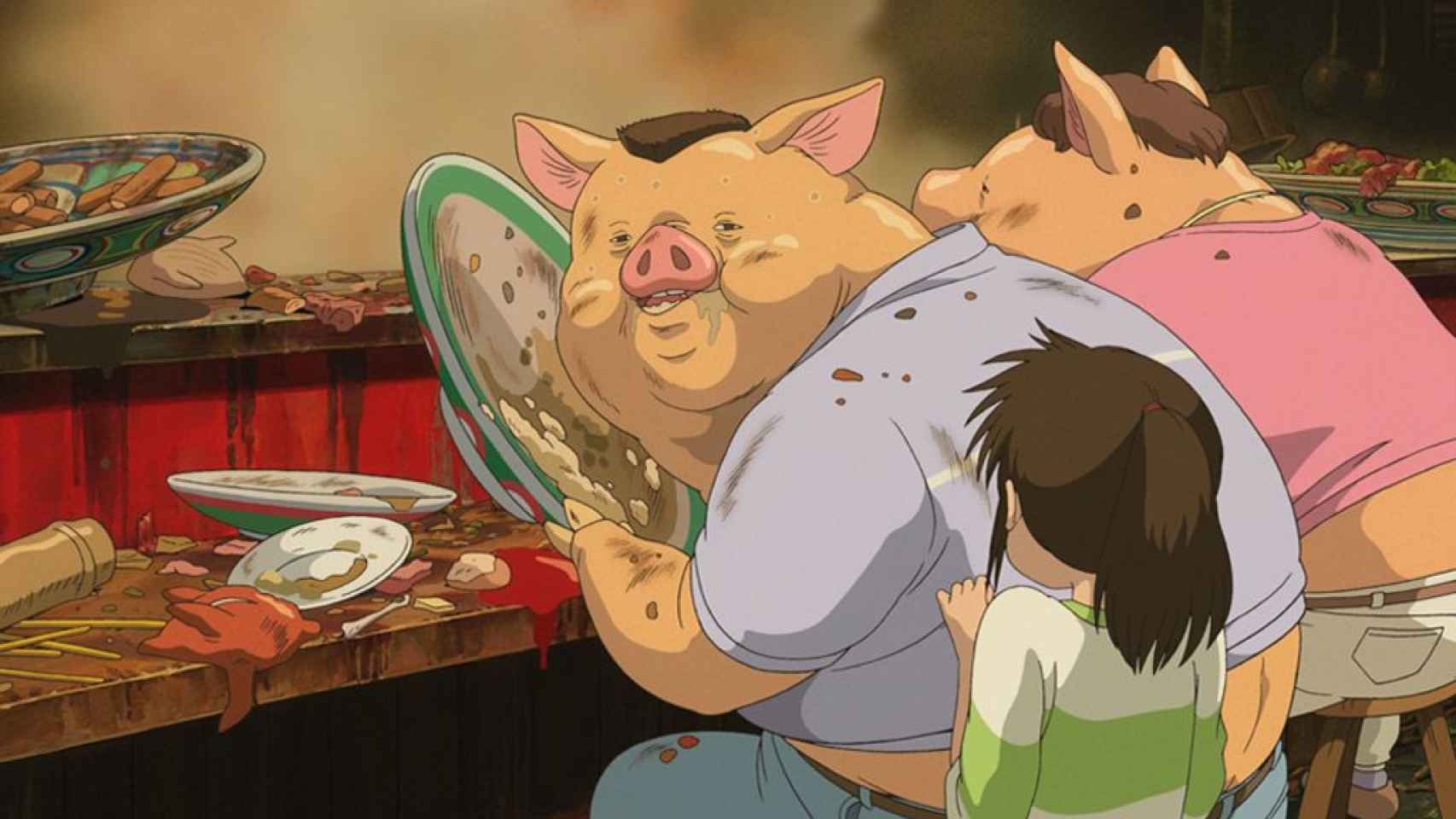

Fotograma de la película 'El viaje de Chihiro'. Studio Ghibli

El angosto pensamiento dominante, materialista, igualitarista y relativista, ha llegado a renegar de la crítica a la educación sentimental de las masas por considerarla un ejercicio de clasismo. Pero está muy lejos de ser elitista señalar que nuestra producción cultural está configurada para alimentar la vulgaridad y que tiene un influjo eminentemente envilecedor.

No es azaroso que los nuestros sean tiempos climáticos para la desesperación. La acedia es la enfermedad del alma contemporánea, empequeñecida por una devastación antropológica que ha extirpado de la vida toda dimensión sacral. Lo adelantó Emil Cioran: "El nihilismo es la conclusión normal a la que llega todo aquel que haya perdido el contacto íntimo con el misterio".

Estos males, con especial incidencia en mi generación, se explican por la socialización y la aculturación en un marco de solipsismo, narcisismo y politización castrantes, que han engendrado existencias agostadas y precarias. Un hummus de estéril mediocridad y huérfano de espiritualidad: la decadente civilización del entretenimiento.

Acierta Angélica Liddell al lamentar que la educación "hurta a sus hijos la oportunidad de una latitud trascendente erradicando el misterio nada más empezar". Hozamos gozosos en una atmósfera de cortedad de miras, de pensamiento literal incapacitado para las metáforas y el simbolismo. Seguimos creando remesas de ciudadanos funcionales, pero impotentes para la trascendencia, para llegar mediante lo visible a lo invisible.

No se trata de buscar constantemente arrebatos místicos. Pero sí de perseverar en una visión poética de las cosas. En una comprensión teatral, lúdica y mítica de la vida que nos predisponga a apreciar el milagro cotidiano.

[Opinión: Adiós, 2023: la fiesta empieza cuando se van los que se tienen que ir]

Así entendemos a Liddell cuando dice que "la fiesta no es para divertirse" (y piensa en concreto en la mayor de todas ellas, la fiesta de los toros). El divertimento, principio rector de nuestra cultura, es evasión y agitación. Lo que nos dignifica es, por el contrario, el recogimiento y la contemplación.

Hablamos de lo que Charles Baudelaire describió como una "orgía silenciosa, bien distinta de las ruidosas fiestas humanas". Una práctica que nos permite embriagarnos de la "comunión universal", de lo inefable. Algo de lo que "están privados los egoístas y los perezosos".

El sentido de las fiestas y sus ritos, cada vez más ininteligibles, es hacernos sagrados mediante la entrega. Consagrarnos mediante una dramaturgia sublime para transfigurar la prosaica realidad. En definitiva, santificar la vida. Mismamente, con ese gesto ya en desuso de bendecir la mesa (al menos) en Nochebuena.

En el rito, como en el juego, nos sometemos a unas reglas que abren un horizonte imaginativo de significado y representación. Por eso, aunque la lógica utilitarista que nos oprime haga difícil entenderlo, ponerse una corbata para señalar una ocasión solemne como la Navidad, da cuenta, junto a muchos otros instrumentos, de la posibilidad de vivir una vida más viva y significativa. ¡Cómo cambiaría nuestro ánimo si, para prepararnos para la cena de Nochevieja, emulásemos el ritual con el que el torero se viste de luces en el hotel antes de la corrida!

No sólo para estas fechas navideñas, sino en nuestra vida ordinaria, haríamos bien en empecinarnos en esta intempestiva lucha ascética. Se requiere una auténtica gimnasia espiritual para cultivar la gracia. Porque resulta muy arduo velar para no ceder ante la fuerza gravitacional del adocenamiento, cuando prácticamente todo se conjura en contra de la elevación de nuestras potencias.

El Concierto de Año Nuevo igual es lo último que nos queda de ancestral cultura popular a las clases medias nativas "nacionales" y desarrollistas

— Jacobson (Reconstituido) (@jacobocallate) January 1, 2024

Este llamado a guardar el ideal aristocrático encontrará el repudio de la ideología del totalitarismo democrático. Pero estos fundamentalistas, como denunció Baudelaire, degradan al público considerando que "nunca debe presentársele dedicados perfumes que lo exasperen, sino detritus cuidadosamente elegidos".

Merece la pena esforzarse por ennoblecer el placer. Por evitar abandonarse a los divertimentos embrutecedores. El Concierto de Año Nuevo bien podría mentarse como uno de los raros ejemplos que aún se mantienen de esta exposición de las masas a la belleza.

Es recomendable fijarse en la actitud de quienes, en muchas familias, son los únicos que albergan ilusión en esta época de año: los niños. ¿Por qué no tratar de replicar esa excitante esperanza de nuestra juventud en la víspera de Reyes? Entonces, tomando la expresión del poeta francés, podíamos paladear el "perfume de otro mundo", sumergirnos en "climas encantadores donde el espacio es más azul y más profundo".

Cuando pensaba en lo antinatural que queda cuando desaparece lo sobrenatural de nuestras fiestas, me vino al recuerdo la película de El viaje de Chihiro. Sólo a su inocencia fantasiosa de niña le es dado percibir a los espíritus y seres mitológicos del mundo en el que se adentra, mientras sus padres, absorbidos en atiborrarse de una opípara comilona que podría ser la de algunas de nuestras Nocheviejas, acaban convertidos en cerdos.

Podemos también nosotros hacer de nuestra vida un jardín con duende. Tenemos a nuestra disposición recursos para refundir y recomponer la realidad hasta embellecerla. Como defendió Francisco Umbral, mediante la escritura puede recrearse aquella "primera imagen poética del mundo", esa frondosidad de "los bosques de helechos arborescentes" de nuestra infancia.

Mi único propósito de Año Nuevo es mantenerme firme en la impugnación del desencantamiento del mundo contemporáneo, con el deseo de recuperar el asombro y el hechizo que hace que las cosas ordinarias adquieran una mayor hondura y se revistan de una textura mágica.