Algunos de nuestros peores augurios se cumplieron este sábado en Barcelona. La manifestación convocada para protestar contra los atentados de Las Ramblas y Cambrils se convirtió en un alarde de propaganda independentista y la asistencia de Felipe VI no sirvió sino para denigrarle masiva y reiteradamente, en términos inaceptables para el conjunto de los españoles.

Sentimos por eso doblemente que nuestra advertencia haya caído en saco roto. Un rey no es un manifestante. Felipe VI no está para acudir a manifestaciones y menos a una como esta.

Nunca antes había quedado tan patente la debilidad del Estado en un acontecimiento de masas, retransmitido en directo por la televisión pública. Si alguien esperaba que el espanto común ante el terrorismo islámico reforzara la unidad de la sociedad en torno a las instituciones, ha ocurrido exactamente lo contrario.

La marcha estuvo dominada por un mar de banderas esteladas, al Rey se le recibió con sonoros abucheos y muy escasos aplausos y en su entorno proliferaron los carteles con una reiterada consigna: “Felipe, quien quiere la paz no trafica con armas”. Sólo faltaba una gigantesca pancarta con su efigie junto a la del rey de Arabia Saudi y un lema tan manipulador como implacable: “Vuestras políticas, nuestros muertos”.

El mensaje, dirigido también a Rajoy en carteles equivalentes, no podía estar más claro: el Gobierno y el propio monarca son culpables de la masacre de la Ramblas por vender armas a las Monarquías del golfo que, supuestamente, financian el terrorismo islamista. Un eslogan demagógico, que cualquiera puede entender, difundido con algunos matices por Podemos y su entorno, y sin restricción alguna por el independentismo radical.

Con este planteamiento el separatismo catalán cerraba su más vil argumentario: una Cataluña independiente se defendería mejor del terrorismo islamista porque sus autoridades no antepondrían supuestos intereses de Estado e incluso lazos familiares con las monarquías árabes a la seguridad de los ciudadanos. Todo esto a quince días de la prueba de fuerza que supondrá la Diada y a poco más de un mes del desafío definitivo del referéndum con el que se pretende dar pie a la secesión unilateral de Cataluña.

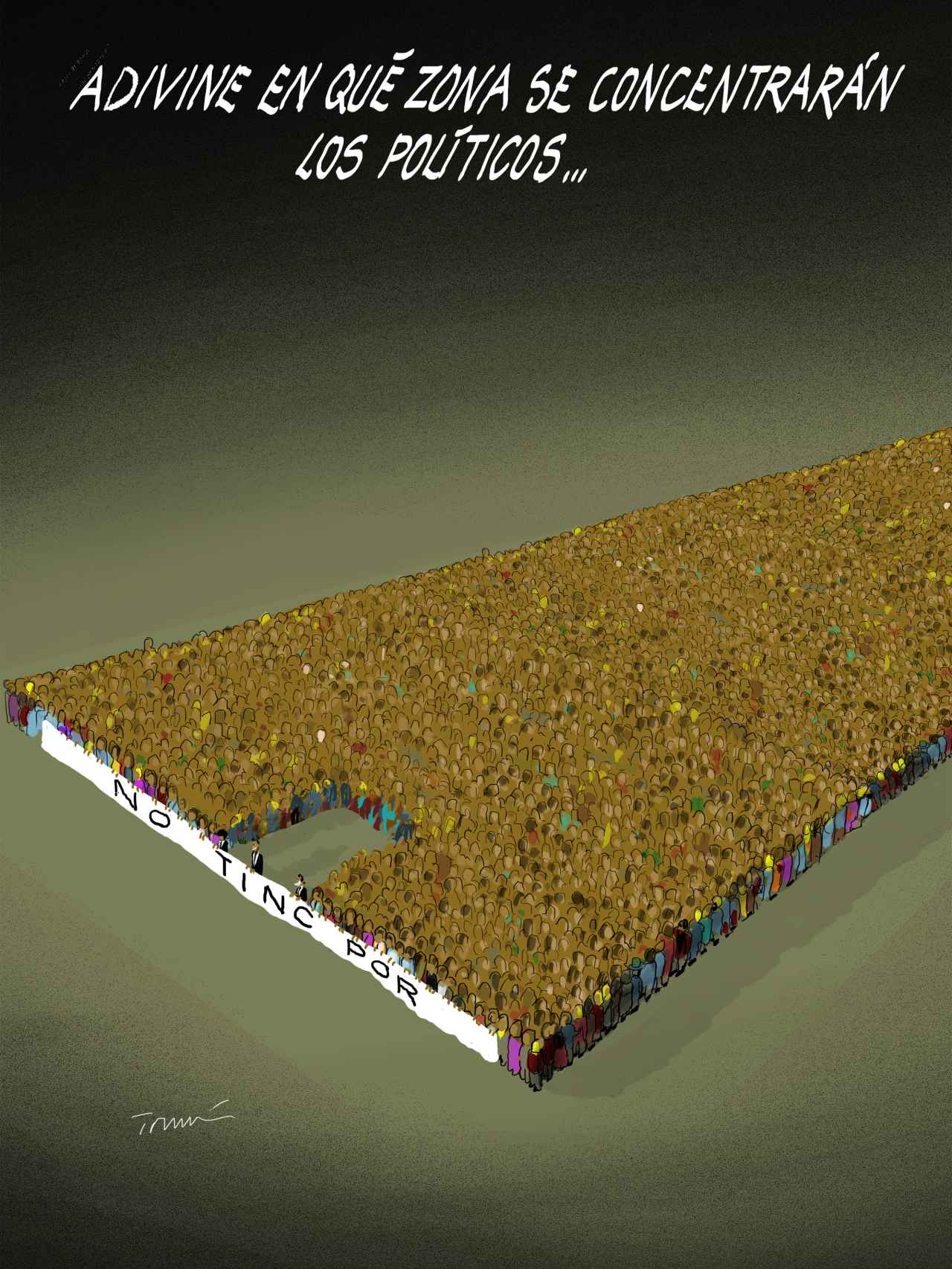

El propio lema de la manifestación resultaba más que objetable, pues después de lo ocurrido en Barcelona, como en otras ciudades europeas, lo normal es “tener miedo” ante el carácter aleatorio e indiscriminado de los ataques yihadistas: a cualquiera puede ocurrirle en cualquier lugar concurrido. Además la presencia de la práctica totalidad de los miembros de la clase política transmitía más que una imagen de unidad, una sensación de impotencia.

A falta de propuestas políticas sobre seguridad, inmigración o política exterior, el recurso a manifestarse aparece como una posición de retirada, un mero cubrirse las espaldas, pues es evidente que al Estado Islámico no le impresionan estos alardes callejeros. Sólo faltaba que el Rey apareciera flanqueado por dos adolescentes musulmanas, como si su comunidad fuera la principal víctima del terrorismo islamista y no el entorno social, cultural y político del que ha brotado.

Muchas de estas cosas podrían decirse de la manifestación de Barcelona pero también de la de París, abarrotada de personalidades mundiales, o de cualquier otra equivalente. Era la inaudita coyuntura política catalana lo que convertía el acto de ayer en algo singularmente diferente. Y eso hace doblemente incomprensible el error de la Casa del Rey al aconsejar la asistencia de Felipe VI y la estupidez política del Gobierno al avalarla.

El Ejecutivo de Rajoy mostró de nuevo su inanidad crónica al ser incapaz de movilizar a la ciudadanía con mensajes alternativos a los de los independentistas. ¿Para qué existe la Delegación del Gobierno en Cataluña? ¿Cuenta el Estado a estas alturas con algún resorte, distinto a las fuerzas de orden público, que le permita influir en los acontecimientos en esa parte de España? Lo que ayer se vio, proyecta el peor de los pronósticos de cara al choque de trenes del 1-O.

La cara de Jaime Alfonsín, inmediatamente detrás del agente con pinganillo pegado a la espalda del Rey, era todo un poema. Una cosa es afrontar una pitada durante un minuto, en un acto de asistencia poco menos que obligada como la final de Copa, y otra meterse voluntariamente en la boca del lobo, excitándole a que abra más sus mandíbulas y afile sus colmillos ante la candidez de la presa.

El Rey no tenía que haber ido a la manifestación. Pero, puestos a hacerlo, el anuncio debía haberse producido en el último momento. No con dos días de antelación para que Puigdemont, Junqueras y la CUP urdieran sus estrategias propagandísticas a su costa. Sólo las declaraciones de Puigdemont al Financial Times deberían haber bastado para cancelar ayer mismo su presencia.

Sería absurdo cargar la responsabilidad del grave error cometido por el Rey sólo en su equipo de colaboradores o en el propio Gobierno. Felipe VI pasa por ser el monarca mejor preparado de la Historia contemporánea y se le atribuyen virtudes como la ecuanimidad y la ponderación. Algo habrá tenido que ver pues, personalmente, con esta decisión, jaleada por cierto en términos hasta testiculares por los nuevos aprendices de cortesanos que le rodean.

Alguien tendrá que desmarcarse de las vacías unanimidades políticas para recordarle al Jefe del Estado que el papel moderador de la Corona es algo más que un ejercicio de relaciones públicas, destinado a culminar detrás de una pancarta. El Jefe del Estado no puede prestarse a servir de pim pam pum de las turbas amaestradas porque cada insulto dirigido a él nos ofende a millones de españoles.

Su labor consiste en trabajar y velar por la unidad del Estado, instando a cada una de las instituciones, empezando por el Gobierno, a cumplir con sus obligaciones constitucionales. Y eso no se hace en la calle, buscando la popularidad siempre efímera y reversible de una Monarquía más moderna e innovadora que ninguna, sino haciendo política de Estado en la dura soledad del despacho.