Estudiantes en un colegio de Puerto Príncipe, Haití. Efe

La educación no puede extirpar las raíces culturales

Hay una relación simbiótica entre educación y cultura: no puede imponerse una formación colonialista enfrentada a los orígenes y la identidad de los pueblos.

La definición de la palabra cultura, en términos cotidianos, nos resulta familiar a todos. Según el sociólogo canadiense Guy Rocher, se refiere a la forma distinta de pensar, hablar, actuar y vivir de un pueblo.

Sin embargo, la raíz latina de la palabra, atribuida a la agricultura o al cultivo de la tierra, nos ofrece una imagen más material, incluso elaborada, del término.

Consideremos por un momento, en aras del argumento, la concepción agrobiológica de la palabra cultivo. Para ello, consideremos, a modo de ilustración, las condiciones necesarias que facilitan la germinación y el crecimiento de una planta: un terreno adaptado a la naturaleza de la vegetación, y su mantenimiento posterior, en un clima favorable que le proporcione agua y sol.

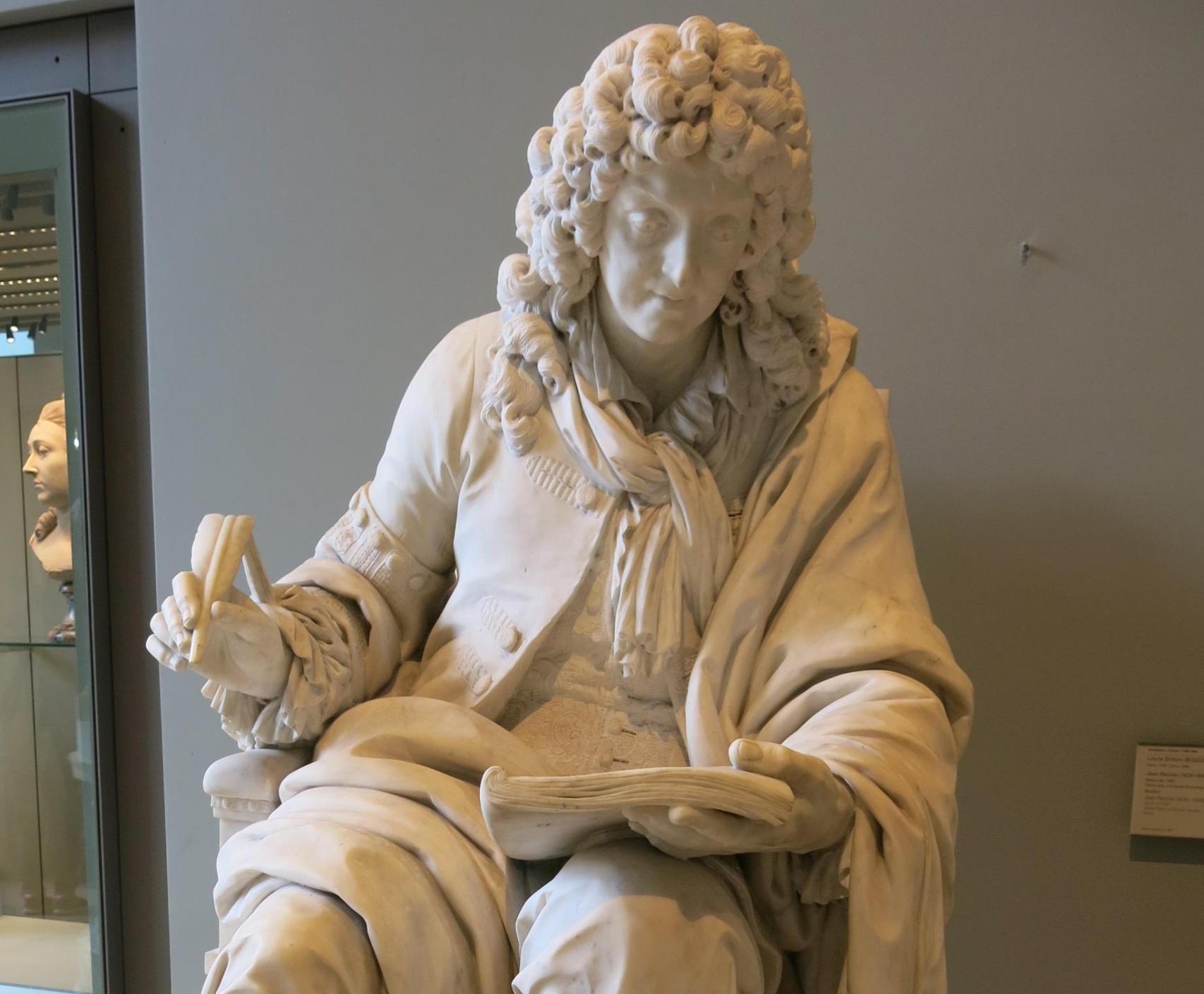

Estatua del literato Jean Racine en el Museo del Louvre de París. Wikimedia Commons

Desde este punto de vista, comprendemos mejor lo que promueve el desarrollo social de un pueblo. Es fundamentalmente su interacción con la naturaleza y el mundo en el que nacen, crecen y se forman lo que les da su identidad cultural.

Marcus Garvey explicó en los años veinte la importancia del vínculo orgánico entre un pueblo y su tierra natal: "Un pueblo que no conoce su pasado, sus orígenes y su cultura es como un árbol sin raíces".

Esta afirmación es tan pertinente hoy como entonces. De hecho, es una exhortación del escritor nacionalista jamaicano a los pueblos colonizados para que abracen su ascendencia cultural en desafío al adoctrinamiento racista del colonialismo. Esta es la misma lección que el doctor Jean-Price Mars nos enseñaría más tarde en Ansi parla l'Oncle. Parece que, por desgracia, el aviso no llegó a su destino.

Hasta el día de hoy, 173 años después de la abolición de la esclavitud en todas las colonias y posesiones francesas, la cultura metropolitana, en particular la lengua de Voltaire, es exaltada por muchos de nosotros. Y lo que es peor, esta exaltación se hace a menudo a costa de nuestra propia identidad cultural.

Volviendo a los tiernos años de mi infancia, cuando aún residía en Haití, recuerdo que la adopción de las costumbres y el estilo de vida europeos se consideraba una marca de distinción y clase. A cambio, cualquier expresión de la cultura nativa, verbal o gestual, se consideraba grotesca y de mal gusto. Esta negación de nuestros valores culturales es un atributo del colonialismo, y nos ha perseguido desde que obtuvimos nuestra independencia el 1 de enero de 1804.

Desgraciadamente, los principales guardianes de nuestra identidad cultural, la gente común y los humildes campesinos del país, son a menudo los que miramos con desprecio y condescendencia.

Sin embargo, recuerdo bien el sabio consejo que me dio mi difunto padre, Jean Magloire Casimir, él mismo hijo de un campesino, antes de que me fuera a Estados Unidos a cursar mis estudios universitarios: "Nunca olvides quién eres. Seas rico o pobre, culto o analfabeto, la apariencia no te cambiará".

Y, gracias a Dios, esa sabiduría me sigue guiando en la vida.

Este último pensamiento me recuerda un triste espectáculo que presencié hace unos veinte años. Era estudiante en la Universidad de Temple, en Filadelfia. Eran los años noventa. Un fin de semana, un amigo haitiano y yo fuimos invitados a una fiesta en casa de un compañero.

"Por desgracia, muy a menudo quienes reniegan de su cultura y su origen son personas educadas"

A nuestra llegada nos recibió un grupo de jóvenes encantadoras. Mientras charlaban con nosotros, enseguida se dieron cuenta, por nuestro acento, de que no éramos estadounidenses. Entonces nos preguntaron de qué país éramos. En respuesta, mi amigo se apresuró a declarar, antes de que pudiera reaccionar, que éramos de Martinica. Le miré entonces con ojos incrédulos, pero sin pedirle explicaciones. Me quedé atónito.

Sabía la razón por la que había mentido. Simplemente, le daba vergüenza decir que era haitiano.

Recordemos que los años noventa fueron una época difícil para los inmigrantes haitianos en Estados Unidos. En ese momento, la prensa estadounidense estaba llena de las noticias más humillantes y dolorosas sobre las condiciones de Haití. Todo esto estaba relacionado con el hecho de que se hacía creer a la gente que los haitianos eran, en gran parte, responsables de la epidemia de sida en Estados Unidos.

En cualquier caso, no podría justificar este comportamiento deshonroso y vergonzoso.

Por desgracia, muy a menudo quienes reniegan de su cultura y su origen son personas educadas. El éxito (según sus propios criterios) está inflado por un sentido de importancia. Así que quieren desvincularse de la imagen perniciosa de su país.

Debo admitir que este fue el caso de mi amigo. Era un hombre de extraordinario intelecto que estaba escribiendo su tesis doctoral en matemáticas. Pero, a la hora de la verdad, le faltó valor moral para revelar su país de origen.

Poco sabía que él era un héroe para quienes le conocían, que había superado muchos obstáculos para alcanzar un nivel de educación superior. Por ello, esperaba que declarara con orgullo que era haitiano y que luego contara a esas jóvenes a las que tanto quería impresionar las adversidades que tuvo que superar para obtener una educación tan envidiable.

Está muy bien, incluso es admirable, tener una buena educación. Pero la forma en que se gestiona ese éxito tiene una importancia eminente. Kenneth Kaunda, expresidente de Zambia, ha elaborado magistralmente este punto en su libro Carta a mis hijos. Dice:

"Hay dos cosas contradictorias que todo educador debe saber y tratar de conciliar: infundir a sus alumnos un sólido sentido de la individualidad, así como un sentido de propósito común y valores compartidos con sus conciudadanos".

"El mal uso de la educación ocurre cuando no refleja la cultura de origen a la que sirve"

El primer presidente de la República de Zambia dijo en otras palabras que la educación requiere un componente moral básico para evitar su mal uso. De hecho, es innegable que podemos adquirir ciertos conocimientos que pueden perjudicar nuestro juicio, llevándonos así a cometer actos perjudiciales, en ausencia de este aplomo moral.

Este lamentable estado de cosas suele ocurrir cuando la educación no refleja la cultura de origen a la que sirve. De hecho, no es raro conocer a haitianos que, habiendo estudiado en universidades estadounidenses o europeas, regresan a su país sintiéndose desplazados y perdidos, incapaces de conciliar su educación extranjera con su identidad cultural.

Este dilema plantea la pregunta retórica de Daniel Keyes, autor de la novela Flores para Algernon:

"No sé qué es peor: no saber quién soy y estar contento, o convertirme en lo que siempre he querido ser y sentirme solo".

En nuestro afán por aprender, olvidamos con demasiada frecuencia que el conocimiento es mejor cuando se pone al servicio de la realización personal y del crecimiento de los demás. El escritor haitiano René Depestre ilustra este punto en términos poéticos. En su obra Face à la nuit, nos dice:

La señora no estaba sola.

Tenía un marido.

Un marido muy correcto

Que citaba a Racine y Corneille

Y Voltaire y Rousseau

Y el padre Hugo y el joven Musset

Y Gide y Valéry

Y tantos otros

Pero hablando con franqueza, que no sabía nada

Porque la cultura no está exenta de concesiones

Una concesión de su carne y su sangre

Una concesión de uno mismo incluso a los demás que vale el

Clasicismo y romanticismo.

Y todo lo que se vierte en nuestro espíritu.

Es evidente que el hombre, como ser social, no puede vivir y desarrollar todo su potencial sin relacionarse con los demás. La experiencia humana nos demuestra que, de lo contrario, se convierte en un peligro tanto para sí mismo como para la sociedad. Creo que podemos evitar este peligro si fomentamos la relación simbiótica entre la educación y la cultura.

Al final, la educación es el agua que bebe nuestra cultura desde la fuente de nuestros orígenes. Si lo gestionamos con sabiduría y humildad, nos enseñará a adaptar nuestros conocimientos a la realidad de nuestra vida. Nos revelará nuestros intereses comunes y nuestros sueños compartidos. Y cuando las nubes de la indiferencia se hayan disipado de nuestros ojos, reconoceremos a un hermano que ayer considerábamos un adversario.

Entonces nos pondremos al servicio de un ideal superior a nosotros mismos: la tarea de reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestros orígenes, con nuestra historia, con nuestra cultura y con nuestra patria, que languidece en la infamia.

*** Richard Casimir es profesor de música en España, nacido en Haití.