En 1639, el rey Felipe IV ordenó a su mejor marino organizar una flota para llevar a Flandes tropas y dinero. La armada transportaba 14.000 hombres y 3 millones de escudos, imprescindibles para costear un ejército que llevaba meses de retraso en sus pagas. El futuro de España en los Países Bajos dependía de aquella flota.

Por desgracia, su estado no era el más adecuado. Muchos de los buques estaban en malas condiciones, la mayor parte de su tripulación no tenía experiencia y, por si fuera poco, no contaban con suficiente pólvora ni municiones, pero nada de eso impidió que partiera de A Coruña el 5 de septiembre.

Los holandeses, al tanto de estos planes, formaron una poderosa flota a la que los españoles no pudieron vencer en la batalla de las Dunas, un enfrentamiento durante el cual el buque insignia español, el Santiago de España, llegó a combatir en solitario contra más de 25 buques enemigos. Cuando llegó a puerto se llegaron a contar en él 1.700 disparos de cañón. Cuando se reprendió al almirante neerlandés por no haberlo apresado o hundido, respondió: “El Santiago de España, con don Antonio de Oquendo dentro, es invencible”.

Porque el mejor marino de su tiempo lo era, entre otras cosas, por haber sometido, años antes, a una de las mayores y más poderosas flotas jamás armadas, en una gesta en la que venció a la Armada Invencible holandesa, en la batalla de los Abrojos.

El inicio del imperio holandés

A lo largo del siglo XVII, Holanda había pasado de problema local a fuerza emergente y los holandeses comenzaron a establecerse en el Caribe, Norteamérica, la India y el Pacífico, convirtiéndose en la primera potencia comercial del mundo y consiguiendo el monopolio tanto del comercio oriental como del de esclavos entre América y África.

Pero para conseguir establecer un comercio fluido entre sus posesiones, necesitaba puertos estratégicos, motivo por el que, en 1630, en un intento de extender su incipiente imperio en ultramar, organizaron una armada de más de 7.000 hombres y 160 cañones embarcados en 67 navíos con los que atacaron las costas brasileñas, pertenecientes a Portugal, que en aquella época formaba parte de la corona española.

Los holandeses conquistaron Olinda y Pernambuco, pero la hábil defensa en tierra logró frenar su avance arrinconando a los atacantes en la costa, obligándoles a abastecerse exclusivamente por mar. Cuando la noticia llegó a la península, Lisboa y Madrid diseñaron un plan para expulsar a los invasores, pero había un pequeño problema, la financiación, ya que España se encontraba en una situación financiera y militar deplorable debido a sus guerras por todo el planeta. Finalmente se llegó a un acuerdo por el cual España aportaba dos tercios y Portugal el resto.

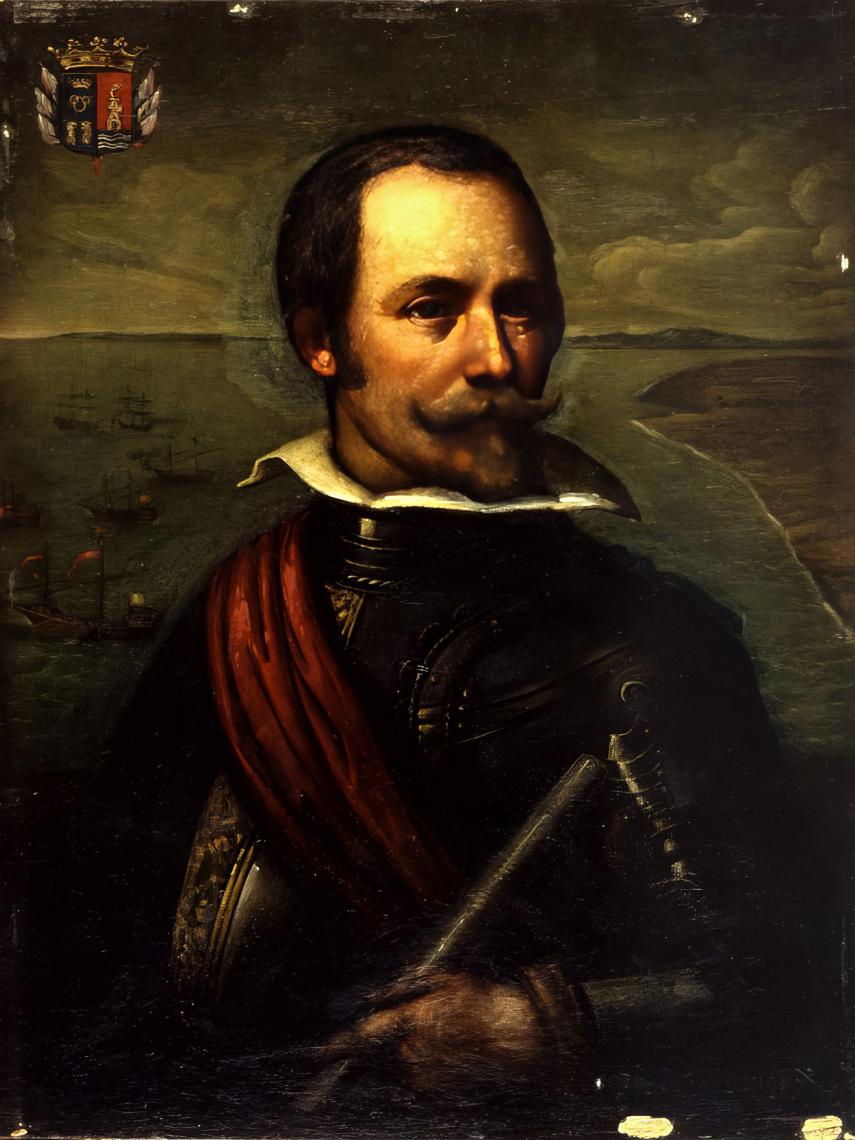

Antonio de Oquendo.

Al mando de la flota se puso a uno de los marinos más extraordinarios de su época: Antonio de Oquendo y Zandategui, hijo del legendario Miguel de Oquendo, que había luchado junto a Álvaro de Bazán en la batalla de la Isla Tercera y había fallecido en el desastre de la Grande y Felicísima Armada de 1588, la Armada Invencible.

Don Antonio de Oquendo

Antonio se alistó con solo 16 años en las galeras de Nápoles, donde combatió durante dos años contra los piratas berberiscos en el Mediterráneo, distinguiéndose por su gran talento militar, lo que le valió para ingresar en 1596 en la Armada del Mar Océano, encargada de proteger las flotas de transporte que se desplazaban entre América y la península.

Con tan solo 26 años recibió su primer mando, al frente de los barcos Delfín de Escocia y La Dobladilla, con los que capturó a un corsario inglés que atacaba y extorsionaba a pueblos costeros andaluces, gallegos y portugueses. Tras aquella captura comenzó a ser reconocido y hasta el rey Felipe III llegó a enviarle una carta de felicitación por su extraordinario trabajo.

Tras aquella victoria y otras tantas acciones valerosas, fue nombrado gobernador de la Escuadra de Vizcaya y más adelante capitán general de la Armada de la Guardia de la Flota de Indias, donde siguió demostrando su talento e incrementó su reputación de extraordinario marino. Pero a pesar de su intachable trayectoria, las envidias y rencillas provocaron que llegase a ser destituido, detenido y acusado de imprudencia y tráfico de influencias, cargos de los que fue absuelto en el verano de 1625.

Por eso, cuando Felipe IV lo situó al frente de la flota que atacaría las posiciones holandesas invadidas en Brasil, estaba utilizando a su mejor marino, su héroe, su paladín, al único hombre que sabía que podía obtener una victoria.

Felipe IV pintado por Velázquez.

No fue hasta la tarde del 5 de mayo de 1631 cuando partió de Lisboa la flota compuesta por 20 navíos de guerra y 36 de transporte con 3.200 soldados de refuerzo que solo podrían reforzar las defensas locales, ya que no podía plantearse un ataque frontal a las defensas holandesas. Así que, finalmente, los objetivos quedaron limitados al desembarco de tropas y a una escolta en el viaje de vuelta de un cargamento de azúcar.

Los preparativos no se mantuvieron en secreto por lo cual, cuando Antonio llegó a Bahía, donde desembarcó los refuerzos en tierra, el almirante holandés Adrian Pater ya estaba al corriente y decidió dejar su base en Pernambuco para interceptar el convoy español. Pater, que contaba con la friolera de 33 barcos de guerra, consideraba débil a la armada enemiga, por lo que eligió cuidadosamente 16 de sus mejores naves, muy superiores en tamaño y armamento a las españolas, con las que calculó que sería suficiente.

Se equivocaba.

Pater levó anclas el 18 de agosto y comenzó a buscar a la flota enemiga, que había zarpado de Bahía el 3 de septiembre y que había sido arrastrada hacia el sureste, a una zona conocida como los Abrojos, una región de bajíos cuyo nombre proviene del portugués “abre olhos”, advertencia de lo peligroso del lugar.

Una batalla para la historia

La noche del 11 de septiembre, las dos flotas se avistaron. Al alba del siguiente día el almirante holandés reunió a sus capitanes para darles las últimas instrucciones e hizo un brindis de cerveza por la victoria. Antonio ordenó a los mercantes (ya cargados de azúcar) y al resto de barcos desarmados formar tras sus naves de guerra, teóricamente inferiores a las enemigas.

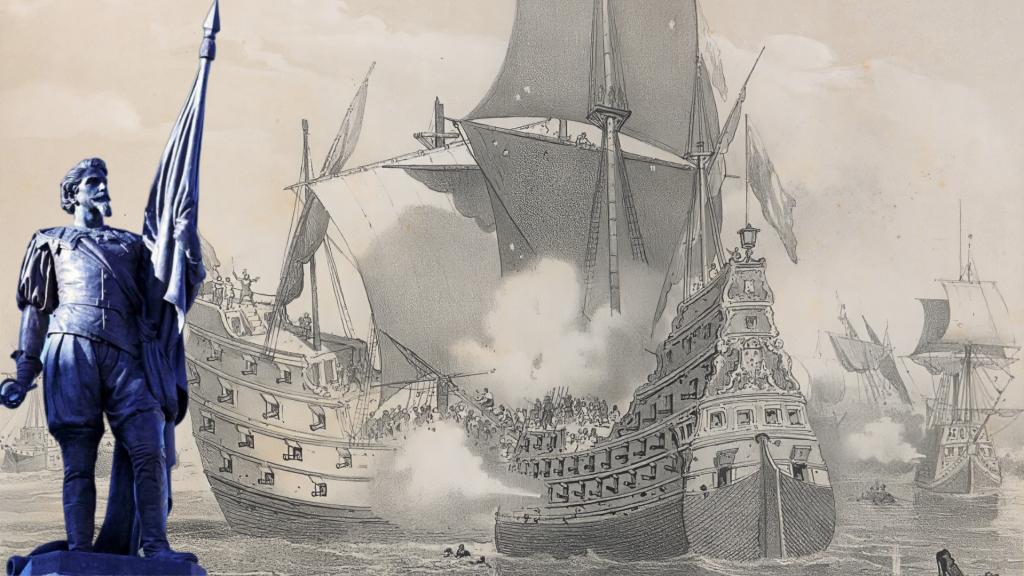

Los españoles comenzaron a disparar al buque insignia holandés Príncipe, donde se encontraba el almirante Pater, que decidió avanzar directamente contra el buque insignia español Santiago, bajo el mando de Antonio. Pero cuando el Príncipe embistió al buque español en su parte trasera, Antonio dio orden de virar en una hábil maniobra que dejó a los españoles a favor del viento, consiguiendo que todo el humo de los cañones y arcabuces impidiera la visión de los holandeses. Además, hizo amarrar cabos para que el barco enemigo no pudiera escapar.

Tras los buques insignia comenzaron a agruparse el resto de barcos para apoyarlos, pero Pater ya no veía clara la victoria. El humo impedía responder con puntería al fuego español y tras varias salvas, la dotación de su barco se había reducido casi a la mitad, cuando un cañonazo lanzado desde el Santiago prendió fuego en la cubierta del buque insignia holandés.

Uno de los lienzos encargados por Oquendo tras la batalla.

Mientras intentaban apagar el fuego en el Príncipe, Antonio les obstaculizaba dirigiendo allí toda su artillería hasta que, poco a poco, fue invadiendo todo el barco, convirtiéndose en el mejor aliado español, pero también en su mayor enemigo, ya que, si los holandeses explotaban, también lo harían los españoles, que lograron salvarse gracias a que uno de sus buques logró remolcarlos antes de que el fuego les alcanzase.

La batalla había terminado, Antonio había vencido e incluso se hizo con el estandarte holandés, que en la actualidad se exhibe en el Museo Naval de Madrid.

El combate duró siete horas, los holandeses perdieron dos barcos además de su buque insignia, que explotó en mil pedazos, 2.000 hombres y a Adrian Pater, que falleció ahogado. Sin su almirante se retiraron a Pernambuco, donde acabarían concentrando sus fuerzas a la espera de refuerzos que llegarían en 1633, manteniendo el dominio de la zona hasta 1654, cuando fueron definitivamente expulsados. El impacto de este enfrentamiento fue vital para frenar la expansión holandesa y dio inicio a su declive, haciendo que, en la actualidad, el impacto colonizador holandés en América sea testimonial.

El nacimiento de un héroe

Antonio de Oquendo perdió a 600 hombres y tres barcos, pero cumplió con la misión de socorrer a Pernambuco y escoltar el azúcar hasta la península. Llegó victorioso a Lisboa el 21 de noviembre y fue recibido con honores tras el triunfo conseguido. Su victoria fue tan sufrida que, cuando regresó a España, encargó pintar varios lienzos para narrar el enfrentamiento que posteriormente regaló al rey Felipe IV.

Tras la batalla de las Dunas, en 1639, en la que cumplió su misión, pero fue derrotado, Antonio de Oquendo regresó a España. Antes de llegar a Pasajes, donde tenía su casa, le aconsejaron que entrase en puerto para recuperarse de los problemas de salud que habían dejado en su cuerpo los enfrentamientos. En A Coruña quedó postrado en cama y la enfermedad se fue agravando. El 7 de junio, durante la procesión del Corpus Christi, el fuego de artillería de los barcos del puerto le hicieron saltar de la cama gritando: “¡Enemigos! ¡Dejadme ir a mi barco para defender la armada!”. Ese mismo día falleció.