Las cosas más sencillas pueden ser objeto de debate y, en ocasiones, desarrollarse en forma de polémica a través del prisma del tiempo. La aparente sencillez de una acción, un objeto o una construcción es tan solo una interpretación contextual de su estética o estructura formal, pero no representa sinónimo de simplicidad, sino de un proceso progresivo de ensayos que pueden asimilarse a una decantación. La construcción de la sencillez es compleja y, sin embargo, se interpreta con facilidad ya que suele hacerse desde una óptica funcional.

Cuando el actor Peter Sellers murió, una gran polémica envolvió a la lectura de su testamento. No solo al actor no le había dado a modificar el testamento tras su divorcio, sino que este documento era reflejo incontrovertible de su personalidad. En él indicaba que en su funeral debía sonar de forma continua el tema ‘In the mood’ de Glenn Miller, música quizás no muy adecuada para un evento tan triste. Sellers no había escogido el tema para crear un contraste emocional capaz de extraer una leve sonrisa a los asistentes, lo había hecho porque era el tema musical que más detestaba. Así se aseguraba que, al menos desde su punto de vista, estos no pasasen un buen rato. Sencillo, meditado y objetivo funcional cumplido. Con el paso del tiempo, las anécdotas del testamento de Sellers han servido para construir o ampliar la imagen de un personaje brillante pero complejo, bajo una forma sencilla que no omite la inteligencia ni la singularidad.

Y es que a veces, no hay respuestas fáciles, pero con el razonamiento adecuado es posible encontrar una descripción sencilla a lo más complejo, aunque esto no exima o ablande el debate y la polémica en torno a ellos. El patrimonio arquitectónico se inscribe dentro de la enorme complejidad que se puede percibir con sencillez. Las emociones, de manera natural, sirven como herramienta de ayuda para ello, pero algunos aspectos necesitan algo más de profundidad para encajar en una descripción de interpretación fácil.

“¿Qué clase de balance podremos ofrecer a las generaciones venideras del uso de la tierra que nuestros antepasados no entregaron aún bella, pese a tantos milenios de luchas, de despreocupación y de egoísmo?” William Morris. El arte bajo la plutocracia

El patrimonio es un conjunto de bienes heredado por la sociedad que, a diferencia de cualquier legado económico, se encuentra iluminado por la cultura y el valor emocional del tiempo y la historia. El análisis del patrimonio no suele estar exento de polémica, porque los fragmentos cualitativos y cuantitativos que lo componen se revisten de miradas sesgadas o inmovilistas. Y es que como expresaba Theodor Adorno “las pequeñas alegrías, las manifestaciones de la vida que parecen exentas de la responsabilidad de todo reflexionar, no sólo tienen un momento de obstinada necedad, de tenaz ceguera, sino que además se ponen inmediatamente al servicio de su extrema antítesis”. El patrimonio tiene un relato propio que no emerge de una imagen, sino de un conjunto de realidades de las que fue escenario y materia. Entonces, la cuestión planteada por William Morris sobre el futuro de las generaciones reclama su pertinencia cultural.

En la dialéctica de lo cualitativo y lo cuantitativo en torno al patrimonio, el derivado de la actividad industrial es, el popularmente, más complejo de interpretar. El uso y la arquitectura funcionalista derivada de este, generan controversia en una lectura exclusivamente estética. Quizás porque esta estética representa una adaptación de la cultura del momento a la actividad industrial, o porque su tipología impide que sean percibidas como obras monumentales. La mirada sobre el patrimonio industrial cambia tras la revolución industrial, pero se enriquece con el Movimiento Moderno, debido a la sencillez y optimización en su morfología. El arquitecto Walter Gropius explicaba tras su exilio en Norteamérica que allí “han levantado grandes fábricas de grandiosidad nunca vista, que superan incluso nuestras mejores obras en ese sector. Los silos para grano de Canadá y América del Sur, los depósitos de carbón de las grandes líneas ferroviarias y los modernos almacenes de los trust norteamericanos pueden compararse en su fuerza monumental a los edificios del antiguo Egipto”. La renovación de la mirada, a través de los códigos de la modernidad apoya la valoración del patrimonio industrial como parte fundamental de los bienes culturales y antropológicos heredados como sociedad.

Cerveceria y Fábrica de Hielo Backus y Johnston via wikimediacommons

Fábrica Fagus, Walter Gropius, 1910. via wikimedia commons

El patrimonio industrial disuelto en la ciudad

En las ciudades el patrimonio industrial se encuentra insertado dentro de la trama urbana de formas diversas. Algunas obras se mantienen en el actual centro de las ciudades (entonces periferia), otras se llevaron fuera del tejido residencial y otras desaparecieron dejando grandes áreas abiertas, debido a su escala, que se reurbanizaron con posterioridad. En A Coruña, las áreas industriales tradicionales situadas en el Orzán (actual barrio de Zalaeta) o el entorno del puerto extendiéndose hasta la playa de Oza, se convirtieron en espacios de profunda transformación y como en “El cielo sobre Berlín” (Wim Wenders, 1987), lugares en los que la nostalgia del pasado deja paso al progreso del futuro.

Una de estas obras singulares del patrimonio industrial coruñés es la desaparecida Fábrica de Hielo, situada en el muelle este del puerto de A Coruña. Proyectada por el arquitecto Santiago Rey Pedreira tras ganar el concurso convocado a principios de 1943, cuenta en esta obra con el ingeniero Rodolfo Lama Prada con quien desarrolla la propuesta. Rey Pedreira y Lama eran colaboradores habituales en muchos proyectos, como el conjunto de La Solana o el mercado de San Agustín, en el que habían trabajado antes de presentarse al concurso de la fábrica de hielo.

La Fábrica de hielo incluía un programa de necesidades en la que la amplitud del espacio libre era fundamental para garantizar la fluidez de las circulaciones interiores y el buen desarrollo del trabajo en su interior. Por ello se optó por una solución estructural de grandes luces, que permitiese un gran espacio interior cubierto. El volumen estaba formado por un paralelepípedo de 25x30m en la parte inferior en cuyas diagonales se forma la intersección de dos bóvedas creando cuatro aristas que se convierten en limahoyas: “el arquitecto trazó una cruz sobre la parcela” relatan algunas fuentes. La estructura, ejecutada en hormigón armado, destaca especialmente por su cubierta, ya que esta morfología de cáscara es enormemente resistente con secciones muy pequeñas. El zócalo sobre el que se asientan las cáscaras superiores estaba compuesto por pilares de hormigón de 35x35cm, que además definen el perímetro de la envolvente, un sistema constructivo esencial dada la función del edificio y su posición expuesta en pleno puerto. La estructura también presenta algunas singularidades más allá de las cáscaras de la cubierta, ya que la retícula de pilares originalmente dispuesta cada cinco metros se ve alterada, eliminando algunos de ellos para facilitar la función industrial.

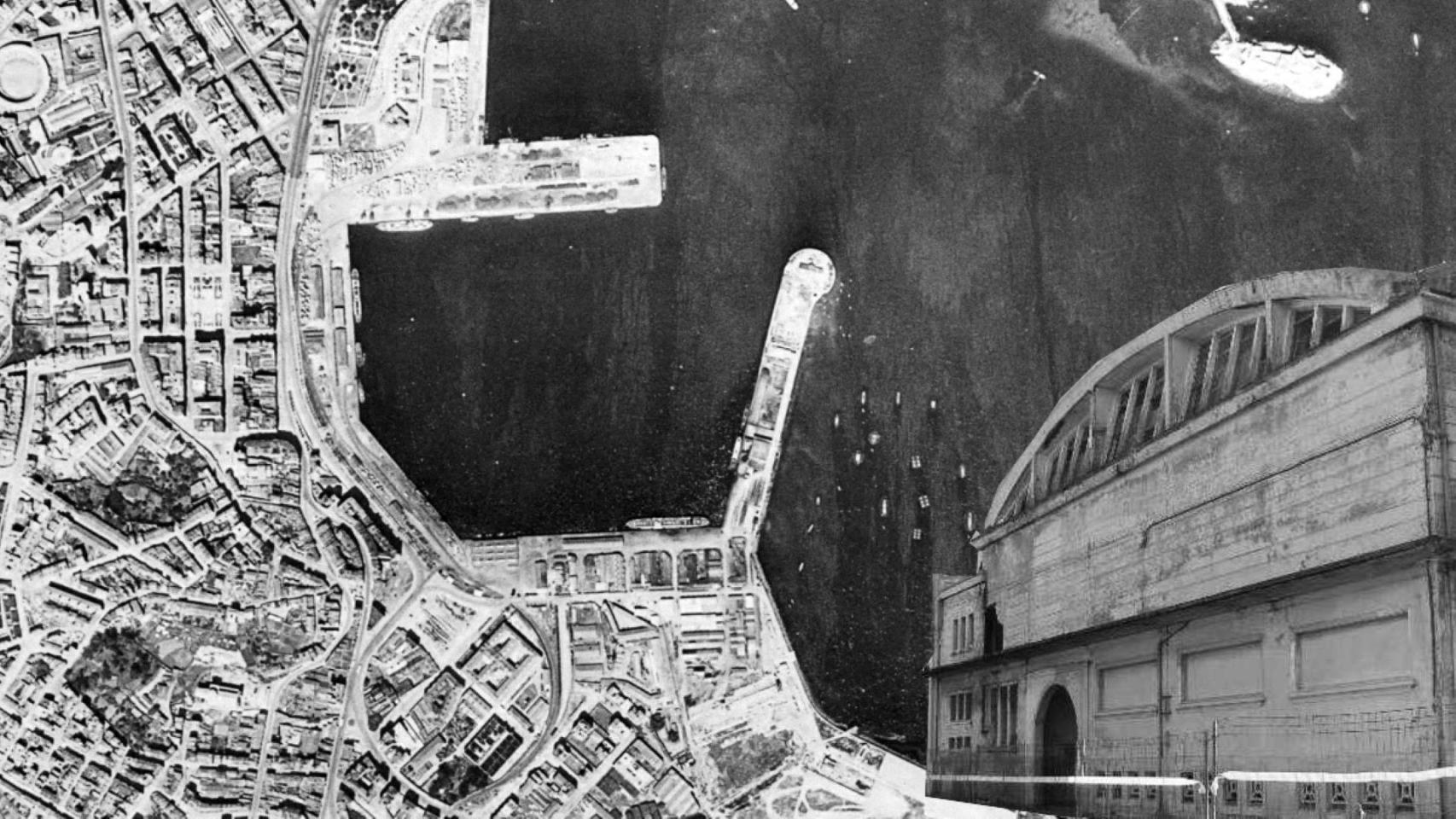

Vuelo americano con la posición de la fábrica de hielo 1956 – 1957

Fábrica de Hielo tras su abandono

La arquitectura del frío

La envolvente de una fábrica de hielo es un aspecto delicado, ya que no sólo depende de la composición, sino de la apertura de huecos para evitar la entrada del sol, especialmente si este produce radiación directa. Por esta razón el arquitecto eligió de forma cuidadosa la orientación, así como la solución constructiva de la envolvente y sus huecos. El volumen se divide en dos plantas, constituyéndose la inferior como un espacio permeable, y la superior, donde tiene lugar la actividad industrial como un espacio protegido y estanco. La planta baja, se dividía en cuatro secciones, una de ellas organizaba la circulación de carga y descarga, en otra se encontraba la sala de máquinas y en las dos restantes despachos, comunicaciones verticales y salas auxiliares.

La planta superior, sin embargo, presenta una organización espacial completamente opuesta en la que sólo una pequeña fracción se reserva para comunicaciones verticales y el resto se dedica a la producción de hielo y a su almacenaje (situada al norte). Sobre esta planta se eleva la cubierta en la que aparecen pequeños huecos en fachada (próximos a los arcos) que permiten el movimiento del aire. Para evitar el soleamiento directo estos huecos se sitúan retranqueados respecto de la línea de fachada, restringiendo su función a la de ventilación. La diferencia de presiones y densidades obliga al aire más caliente a ascender y es así extraído por estos huecos.

La envolvente del edificio se resuelve con un muro de hormigón de 20cm revestido interiormente con ladrillo creando una cámara de aire que aumenta la capacidad aislante. El hormigón, visto al exterior, se protegió con un revoco al que se incorporó cierta decoración sencilla, racionalista siguiendo el lenguaje al que estaba habituado Rey Pedreira. Dos décadas después de su construcción, en 1964 se planteó una ampliación de la fábrica, anexionando un pequeño bloque a la primera en una de sus fachadas. La ampliación, no sigue el lenguaje ni la estructura compositiva de la original. Tiempo después la función desapareció y el edificio se abandonó precipitando su demolición en 2009.

Disolvente

La sencillez aparente de algunas obras del patrimonio industrial, las convierten en pequeños interrogantes incomprendidos, sin respuesta. Porque ésta no es fácil. Y, sin embargo, parecía algo sin dificultad décadas atrás, una mirada con otras perspectivas.

“En Nueva York celebramos la misa negra del materialismo. Somos concretos. Tenemos cuerpo. Tenemos sexo. Somos varones hasta la médula. Divinizamos la materia, la energía, el movimiento, el cambio” Benjamis de casseres, Mirrors of New York

Fábrca Mahou por Crisi Calatrava via flickr

Quizás, hoy en día el materialismo sólido de algunas arquitecturas industriales del pasado ha tomado la forma de cuestiones sencillas que generan debates, ya que la mirada no sólo se centra en la productividad, la materia o la energía, sino que otros valores vinculados a la cultura de la sociedad y sus emociones como grupo que habita el lugar y comprende su pasado, expresa las diferentes perspectivas que construyen la complejidad de una obra sencilla. El patrimonio industrial se disuelve en el tejido de la ciudad, a veces con la vergüenza de un pasado triste o cargado de sacrificios, otras, simplemente crea una efervescencia que lo desplaza al olvido. Y es que la sencillez necesita de tiempo, preguntas sin resolver y antidisolvente.