El Hotel Riazor de A Coruña

El hotel Riazor de A Coruña: una nueva forma de acercarse al mar

El hotel Riazor, inaugurado en 1964 es obra de los arquitectos Santiago Rey Pedreira y Juan González Cebrián. Una obra singular en su contexto que define un punto de inflexión en la relación de la ciudad con la playa, pero también un cambio en la morfología urbana y en la construcción de espacios para el ocio

22 noviembre, 2023 05:00A mucha gente le gustaría ser Elsa Maxwell. Su vida quizás pueda ser sinónimo de frivolidad, pero también de esa parte de la vida libre de preocupaciones, de enfoque hedonista y estela luminosa que inspira una cierta atmósfera social. Aunque Maxwell era de origen humilde, pronto creó un auténtico personaje que influía de forma determinante sobre la cultura y la sociedad neoyorquina. Vividora y divertida, dibujó una realidad paralela en el Manhattan de la depresión, entre la década de los treinta y los cuarenta, integrada en la alta sociedad que comenzaba a agrietarse permitiendo la entrada a los ciudadanos y la democratización de los escenarios urbanos. Maxwell conocida por sus fiestas, columnas de sociedad e influencia, se definía a sí misma como “peregrina de hoteles”, un título que culminó con el ofrecimiento de una suite gratuita en el Waldorf-Astoria en 1931.

Sin embargo, este era un regalo basado en una forma publicitaria entonces vanguardista y hoy naturalizada en la sociedad, el uso de una personalidad influyente para atraer clientela hacia un establecimiento. Esta inversión por parte de los propietarios del primer Waldorf-Astoria era fundamental, ya que la apertura del hotel (con su imagen unificada) en 1931 se había producido apenas dos años después del crack de la bolsa de 1929, y por lo tanto en un país sumido en la más profunda depresión económica. Maxwell simbolizaba el optimismo y la recuperación de una ilusión desaparecida o amenazada. Sus fiestas, su conversación, su sola presencia disolvía por unas horas el nudo de preocupaciones e incertidumbre en favor del placer personal y los juegos de sociedad.

“El protocolo se puede definir como el código de etiqueta que protege a la realeza de la competición con superiores intelectuales y sociales” Elsa Maxwell

Siempre irreverente y provocadora, Maxwell construía una trama secundaria en la ciudad, una de las muchas que componen el complejo organismo urbano. Comprendía sus dinámicas buscando la sorpresa como “servir la cena al revés” y luchando contantemente contra el concepto de “aburrimiento” como conductor de la soledad y la tristeza. Y aunque su apariencia frívola parezca posicionar sus acciones como algo accesorio a la ciudad es, en realidad, un movimiento latente que emerge a través de valoraciones reales que pueden llegar a construir espacios públicos o resultar determinantes en la morfología arquitectónica de la ciudad: “para conseguir que venga cincuenta personas a una fiesta en Nueva York, tienes que invitar a cien. En Hollywood, invitas a veinte” (Elsa Maxwell). Cada ciudad tiene sus dinámicas, y aunque lejanas geográficamente, hay patrones culturales que no entienden de distancias.

Fotografía: Nuria Prieto

Café Society

Café Society no es un título cualquiera (Elsa Maxwell’s Café Society fue una publicación de Elsa Maxwell editada con solo un número en 1953), sino un concepto nacido de la modernidad americana que emplazaba a los tradicionales centros de socialización europeos con una pátina de nueva burguesía. En la aparentemente más democratizada cultura de las ciudades norteamericanas, la riqueza convivía con los artistas bohemios o los personajes socialmente relevantes, creando espacios de relación que capaces de construir falacias o sueños.

Si los espacios de relación europeos aún adolecían de una fuerte separación basada en la jerarquía social, los norteamericanos reaccionaron, sólo en apariencia (ya que la aporofobia o el racismo estaban muy presentes), contra esta jerarquía entendiendo los “cafés sociales” como auténticos espacios para las relaciones públicas en los que las aspiraciones de cualquier ciudadano podían eclosionar en un proyecto de futuro si conseguían contactar con la persona adecuada. El matiz distintivo es muy leve, y sólo superficial, pero el concepto resulta más revelador. Cierto o no, como los “rumores” que adoraba el coronel Hans Landa interpretado por Christoph Waltz en Malditos Bastardos (Quentin Tarantino, 2009), son reveladores, y en este caso, crean una atmósfera más influyente y dinámica que la definición estricta del término. El brillo fastuoso al estilo del Gran Gatsby (F. Scott Fitzgerald, 1925) o la peculiar retórica social que reflejaba Woody Allen en su película Café Society de 2016, no son aspectos banales. Conceptualmente Café Society dibuja el derecho a soñar.

La irrefrenable necesidad de soñar es un rasgo tan humano que se encuentra en la base de numerosas decisiones, a veces pequeñas decisiones, otras transformaciones de escala estructural. El concepto de Café Society toma escala urbana cuando su influencia sobre la ciudad conecta a esta con otros lugares, es decir, cuando emerge como nodo de comunicación internacional. Thomas Mann describía esta urgencia en Muerte en Venecia (1912) a través de su protagonista Gustav von Aschenbach, quien paseaba buscando la solución a lo que interpretaba como un estado de ánimo depresivo. Eran ganas de viajar, se dijo, y es que, dentro de una atmósfera soñadora, la búsqueda de otros lugares, otras culturas y otras personas, transforma la fantasía en realidad. En ensamblaje entre el viaje y la atmósfera conceptual del Café Society nacido en los treinta y cuarenta, es el hotel.

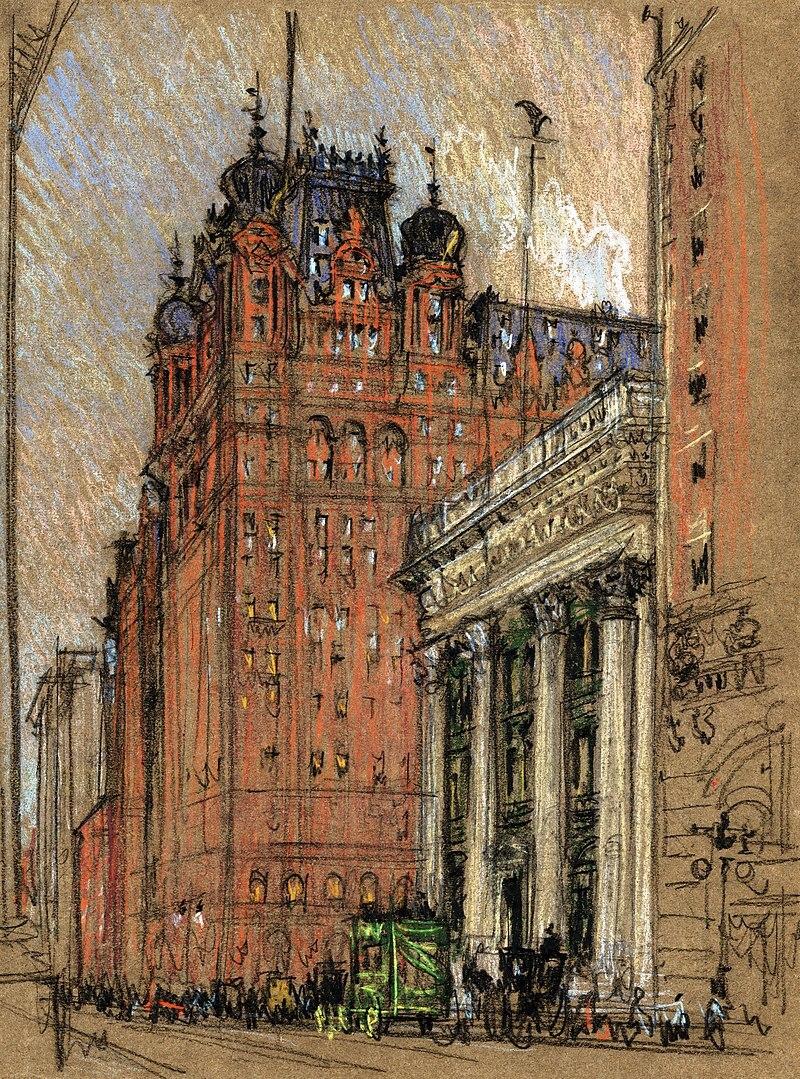

La tipología del hotel contemporáneo, no se define funcionalmente al modo tradicional, no es solo un lugar en el que dormir a cambio de una cantidad de dinero. El hotel contemporáneo es un edificio que capta, adapta y transforma el Café Society al lugar y al contexto sociocultural del momento, así estos espacios se convierten en lugares de relación capaces de albergar eventos o de convertirse incluso en referencias urbanas esenciales para la ciudad. El Waldorf-Astoria es un icono de Manhattan, como después lo fue el Carlyle o el Plaza, o como lo son el Savoy en Londres, el Ritz en París o el Hotel Locarno en Roma. Los hoteles son espacios residenciales colectivos pertenecientes a una propiedad, es decir, son edificios integrados dentro del tejido urbano pero que, al mismo tiempo se abren como salones sociales a pie de calle. Aunque quizás encaja más en la definición soñadora la enunciada por William Waldorf Astor como “una casa colosal que conserve la atmósfera de una mansión privada”. El lujo, sea este cual sea, es una variable inseparable de los sueños.

Waldorf Astoria. Dibujo de Joseph Pennell. via wikimedia commons

Una habitación frente al mar

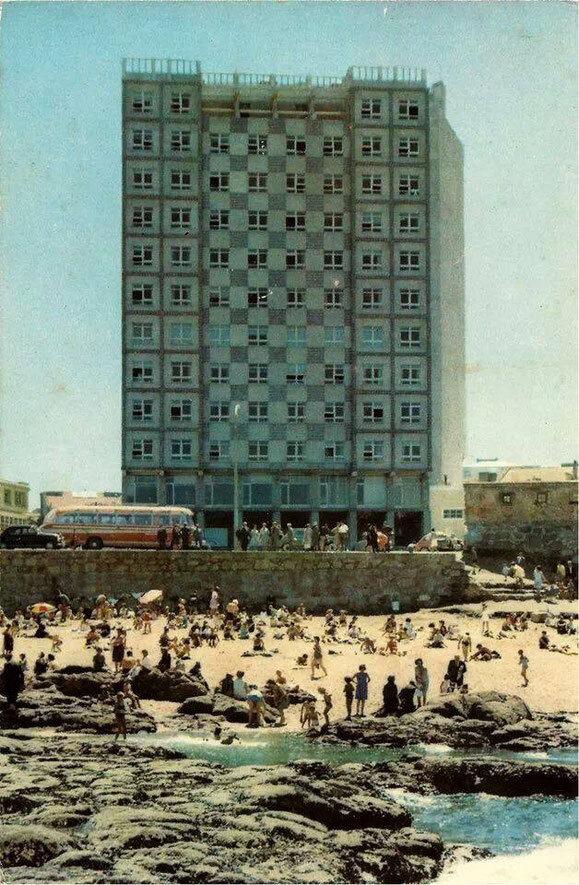

El 30 de abril de 1964 se inauguró en A Coruña el Hotel Riazor (aunque su actividad había comenzado unas semanas antes). Obra de los arquitectos Santiago Rey Pedreira (1902-1977) y Juan González Cebrián (1908-1988), no fue el primer hotel de la ciudad, pero sí una actuación singular que respondía a una nueva forma de pensar la organización urbana basada en el progreso y las aspiraciones de la sociedad. Además, el establecimiento se ha adaptado de forma progresiva a los diferentes cambios de la fachada marítima de las playas, lo cual lo convierte en ejemplo de la capacidad mutante de una tipología tradicional cuya esencia no es otra que la de responder en cierto modo a la necesidad humana de cumplir ciertos sueños como contemplar el mar, descansar, o vivir, aunque sea por un tiempo limitado, en un lugar que no le pertenece. La década de los sesenta se asocia en España con un cierto optimismo, pertenece a la segunda etapa de la dictadura franquista, en la que la autarquía había dejado paso al desarrollismo y a la frase “Spain is different” como estrategia publicitaria para atraer turismo a un país gobernado eufemísticamente “de manera diferente”.

La mirada sobre la ciudad cambia, el desarrollismo conlleva la idea de explotación del crecimiento del país al máximo, no sólo con la construcción de grandes tejidos residenciales capaces de absorber la migración del campo a la ciudad, sino también con el impulso del turismo creando grandes infraestructuras a pie de costa. El hotel Riazor se sitúa en una zona que ya albergaba una forma de turismo vinculada al mar, pero perteneciente a una dinámica social decimonónica: los baños de mar como tratamiento saludable o como cura, alejados de la visión lúdica contemporánea de la playa. Así la actual calle Rubine en su vertiente hacia el mar, hasta la actual plaza de Portugal, estaba ocupada por establecimientos dedicados a la salud o a los baños de mar en torno a los cuales había surgido actividades subsidiarias a estos como terrazas para disfrutar de la música o de un refrigerio, destinadas a la relación social.

El tejido urbano se encontraba ya adaptado a un uso específico, de la forma que se puede entender que ya existía un entrelazado entre el territorio natural y la acción humana creando un hábitat cultural concreto. El emplazamiento del hotel Riazor en este entorno es la interpretación que se da de esta relación en la década de los sesenta, como consecuencia de los empujes desarrollistas que transformaron la ciudad a través del planeamiento y de las nuevas dinámicas comerciales. La forma en que se publicitó el establecimiento en la prensa del momento describe a la perfección la atmósfera de modernidad y progreso aspiracional propia de la década de los sesenta: “moderno, airoso y magnífico edificio”, “construido con arreglo a los más perfectos procedimientos de la técnica actual” o “moderna y excelente cafetería, con platos variados”.

Via todocolección

El lenguaje coruñés

El hotel era iniciativa y propiedad de D. Manuel Álvarez Carrete, D José Graña y D Ramón Mazoy; con sus respectivas esposas Dña Elisa Álvarez, Dña Elena Crecente y Dña Carmen Dorrego. Los calificativos expresados sobre el edificio del Hotel Riazor por la prensa del momento eran veraces, en tanto en cuanto la obra de arquitectura se realizó con un lenguaje moderno y materiales expresivos de la máxima calidad posible en dicho contexto. La aludida magnificencia responde a su escala, doce plantas de altura en una posición, entonces exenta, que hacían percibir el volumen como una construcción monumental y singularmente sorprendente, especialmente en su contraste con la horizontalidad del mar y la playa. El proyecto del hotel incluía un programa habitual de la tipología hotelera: espacio residencial (doscientas habitaciones), cafetería y restaurante, zonas comunes y recepción (además de anexos estrictamente funcionales como almacenes, espacios para instalaciones, etc.).

El lenguaje del hotel Riazor busca transmitir una imagen nueva que se enmarcase en la estética moderna, pero sin olvidar el contexto identitario urbano en que se enmarca: una ciudad con mar, una ubicación frente a la playa. Por ello la fachada fue compuesta con un ajedrezado combinando tonos azulados y blancos, como abstracción de una casa de pescador propia de la arquitectura vernácula. El volumen también incorporaba un guiño compositivo a la galería mediante el retranqueo del centro del plano de fachada permitiendo que sobresaliesen dos módulos en esquina en cada extremo de tal forma que estos puedan percibirse como galerías.

Esta organización se ve reforzada a través del lenguaje, ya que, si bien toda la fachada sigue un ritmo de huecos repetitivo y una modulación muy estricta, el cuerpo central retranqueado respecto a los dos laterales se reviste mediante un ajedrezado alternando antepechos, huecos y machones, mientras que en los extremos sobresalientes se perfila cada módulo como si se tratase de la estructura esencial de una galería vernácula. El contraste entre el revestimiento y la rigidez del hueco es precisamente donde nace una lectura de la abstracción vernácula interesante, ya que el ajedrezado refuerza la idea de gravedad y pesadez de un muro perforado por huecos pequeños, mientras que el perfilado en las “galerías” aligera la fachada y, aunque el hueco presente el mismo tamaño, este se percibe como un elemento más abierto.

Fotografía: Nuria Prieto

El volumen del hotel se concibe como una pieza flotante sobre la entreplanta, otro aspecto propio de la modernidad, que busca optimizar la capacidad mecánica de la estructura de hormigón como herramienta para construir espacios casi diáfanos o transparentes que rompan la barrera entre interior y exterior. Este argumento morfológico y estructural se utiliza en la composición de la planta baja y planta primera como extensión de la anterior ya que albergaría el espacio público o de relación del programa de necesidades del hotel. En el límite superior, el edificio se culmina con una balaustrada, y una pérgola en la planta inmediatamente inferior, únicamente en el cuerpo central similar a la vivienda burguesa racionalista y ecléctica de las décadas anteriores. Ese pequeño gesto culmina la relación con el mar y describe esa nueva forma de observarlo: mirar al mar desde un lugar privilegiado como ejercicio propio de un placer hedonista. Y es que “quien mira fijamente al mar ya está navegando un poco” (Paul Carvel).

Mutaciones, yuxtaposiciones y collages

Pero los hoteles no son edificios estáticos. Su función como dormitorios eventuales, convierte a sus arquitecturas en obras transitorias. El hotel Riazor fue ampliado poco tiempo después, y su modelo se aproximó aún más a la modernidad, pero desde una óptica funcionalista. Similar a las sobrecargas funcionales de hoteles históricos como el Waldorf-Astoria, el hotel Riazor se amplía construyendo un enorme complejo que supera la escala original. Si el Waldorf-Astoria se encuentra en la génesis de la ciudad collage multifuncional, su legado fue aplicado en numerosos lugares del mundo, ya que se consolidó fácilmente en Manhattan. Esta integración tan rápida se basaba en la optimización del rendimiento comercial, combinado con la legislación a través de una forma de crecimiento mediante yuxtaposición o collage.

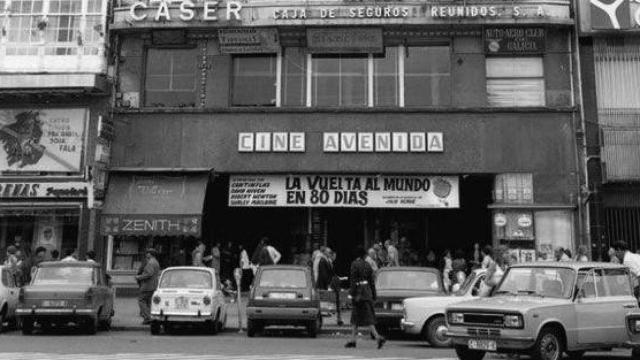

Como apuntaba William Waldorf Astor “la idea del Waldorf es (en segundo lugar, el primero era la idea de la casa colosal con atmósfera de mansión privada) “un rascacielos que recoja la cosecha financiera permitida por la Ley de Zonificación”. La mirada americana, se aplica en España de manera directa en muchos lugares, especialmente durante un desarrollismo que perseguía el progreso económico congelado durante las dos décadas anteriores de autarquía. La ética urbana de los sesenta no era inexistente, sino que se basaba en postulados diferentes, que primaban el bienestar y el progreso aspiracional como estrategia de supervivencia de una sociedad oprimida y restrictiva desde ángulos sociopolíticos y culturales. La manzana en la que se emplazaba el Hotel Riazor se completa con la construcción de un conjunto de viviendas y un cine (1966). El conjunto integra la, ahora percibida como pequeña, pieza del hotel proporcionándole una nueva recepción vinculada a la calle Modesta Goicuría, una organización más sensata en términos de fluidez urbana, especialmente tras la proliferación del automóvil particular.

La manzana se completa con tejido residencial de viviendas particulares, incluyendo un gran cuerpo elevado, y un cine de nombre homónimo al hotel hacia la calle Rubine (hoy en día sustituido por un edificio de viviendas nuevo, independiente del complejo original). El conjunto mantuvo la estructura compositiva de la planta baja y planta primera, estableciendo una continuidad con el hotel, pero el gigantesco conjunto ha de ser objeto de un artículo independiente. Y es que la teoría de la ‘ciudad collage’ permite pausar la comprensión del tejido urbano a través del tiempo, y separa limpiamente una actuación de otra de manera independiente manteniendo dentro del análisis la relación de simbiosis de cada una de ellas. Una dualidad propia de finales del siglo XX, que comenzó a manifestarse a principios del siglo XX cuando las intervenciones urbanas relataban estas extrañas capacidades de algunos edificios, entones recientes, que no eran posibles en otros de más antigüedad.

Fotografía: Nuria Prieto

El hotel Riazor ha sido recientemente remodelado por los arquitectos José Luis y Simón Pereiro, optimizando las circulaciones interiores, modernizando las instalaciones, mejorando la eficiencia energética y adaptado su estética exterior, en favor del confort de los usuarios. Las obras finalizaron en 2018 con la reapertura del establecimiento antes de la temporada de verano.

Un extraño sueño en el que sale una vaca

A menudo se describen algunos escenarios como evocaciones de la ‘construcción de un sueño’, como muestra de la factibilidad sencilla de una idea abstracta. La indefinición abierta y saturada de optimismo positivista, dibuja una irrealidad inasumible. Sin embargo, con un ligero enfoque basado en la experiencia de la realidad es posible transformar esa construcción de un sueño en una atmósfera aspiracional, definiendo un conjunto de acciones reales que encaminan la realidad hacia objetivos tangibles, aunque estos también estén perdidos en una nebulosa de indefinición concreta. La construcción de estas atmósferas es precisamente el enfoque de la arquitectura, la dirección hacia la que se encaminan las ideas entorno a un proyecto.

“Es como asomarse por una ventana una noche de tormenta y, entre rayos, por un instante, percibir la totalidad del paisaje, pero de manera tan fulgurante que en realidad no se ha visto nada en absoluto. El trabajo de composición es tratar de reconstruir penosamente ese paisaje, cada montículo, cada arbusto, cada peña” (Paul Hindemith)

La obra de arquitectura compone, al igual que en la música como indicaba Paul Hindemith, un conjunto de emociones a través de un espacio que busca una atmósfera. Se trata de un ejercicio de abstracción naturalizado por el arquitecto que, propone las estructuras formales, estéticas y funcionales necesarias para que el propio edificio genere las respuestas a los sueños de sus habitantes. Un hotel, es una tipología arquitectónica cargada de respuestas. Un lugar diseñado para ser vivienda pasajera durante un periodo corto de tiempo es en realidad la respuesta a la urgencia de viajar y a la necesidad de soñar de quien lo habita. Una de las fiestas más apoteósicas organizada por Elsa Maxwell en el Waldorf Astoria tenía como protagonista a Molly, la vaca Moët, “una vaca que da champán por un lado y whisky con soda por el otro” (Rem Koolhaas, Delirio de Nueva York. 1978), un animal que sólo podía habitar en un sueño. Un extraño sueño.