El cine Pereiro de A Coruña, una obra que existe o no

Ofrecido por:

El cine Pereiro de A Coruña, una obra que existe o no

El cine Pereiro fue un proyecto de Ramiro Mariño Caruncho que se desarrolló en la segunda mitad de los años cincenta que nunca se llegó a construir, aunque esto no sea del todo exacto, ya que la ciudad esconde algunos secretos a la vista de quien pasea por ella con curiosidad.

5 junio, 2024 05:00Hay secretos inconfesables. No por voluntad propia, sino porque su verbalización resulta infranqueable. Quizás por eso, los secretos alteran la memoria visual y el recuerdo de los hechos, los lugares o las personas se fundamentan no solo en la realidad que se evoca, sino también en el conjunto de aquello que nunca se reveló. Pero en la intimidad del pensamiento, la memoria retoma sus códigos personales, biográficos y dibuja un recuerdo diferente, original y magnético que se percibe como la realidad incontestable. La suma de memorias compone un recuerdo matérico que ensambla todas las abstracciones de la narrativa errática con la que comienza el relato de cualquier evocación.

“Hay dos clases de memoria visual: con una, recreamos diestramente una imagen en el laboratorio de nuestra mente con los ojos abiertos (y así veo a Annabel, en términos generales tales como "piel color de miel", "brazos delgados", "pelo castaño y corto", "pestañas largas", "boca grande, brillante"); con la otra, evocamos instantáneamente con los ojos cerrados, en la oscura intimidad de los párpados, el objetivo, réplica absolutamente óptica de un rostro amado, un diminuto espectro de colores naturales” Vladimir Nabokov, Lolita

Tras los párpados, la realidad se presenta como certera, a pesar de que en el recuerdo nunca se refleja la verdad. La memoria manipula la realidad para integrarla en la propia biografía. Esta estrategia, de manera colectiva, se aplica a la ciudad a través de su construcción. En este sentido la arquitectura sirve como artífice silencioso del urbanismo, del objetivo y del original, es decir, de aquel que se encuentra tras los párpados y que construye el recuerdo emocional. Esta construcción ‘manipulada’, pero más verosímil que la propia verdad, puede incorporar imprecisiones fundadas que buscan elaborar un relato propio. Una estrategia involuntaria que el escritor Gustave Flaubert resumía explicando que “todo lo que uno inventa es verdad, puede estar perfectamente seguro de eso. La poesía es tan precisa como la geometría”.

El cineasta Sidney Lumet explicaba en sus memorias la manera en la que el actor Marlon Brando ponía a prueba a sus directores para calibrar si sabían lo que estaban haciendo. Para ello Brando rodaba dos escenas diferentes, una correcta y la otra con auténtica emoción, si el director era capaz de discernir cuál era la que realmente causaría el magnetismo con el espectador, entonces habría pasado la prueba y tendría la confianza del actor. La ciudad es una construcción física y emocional que desvela la auténtica cultura del hábitat, mostrando sus imperfecciones y narrando su biografía imprecisa a través de la memoria. El magnetismo urbano no se encuentra en la corrección, sino en la autenticidad de sus calles, sus edificios y su paisaje, que son capaces de transmitir unas determinadas sensaciones a quien la habita o la transita por un periodo de tiempo.

Hay proyectos que transitan por la ciudad, de un lugar a otro buscando su sitio hasta que, finalmente, encajan de manera silenciosa en un determinado lugar, como si probasen una y otra vez el tejido hasta que, con magnetismo, se quedan fijados de manera estática a un punto. Los proyectos errantes, es decir, aquellos que buscan su lugar en la ciudad se sustentan en la naturalidad con la que se construye la propia vida. Cuando se alcanza el final de la narración en un proyecto que encuentra su sitio, su lectura se convierte en un conjunto de silencios inconfesables y de percepciones superpuestas.

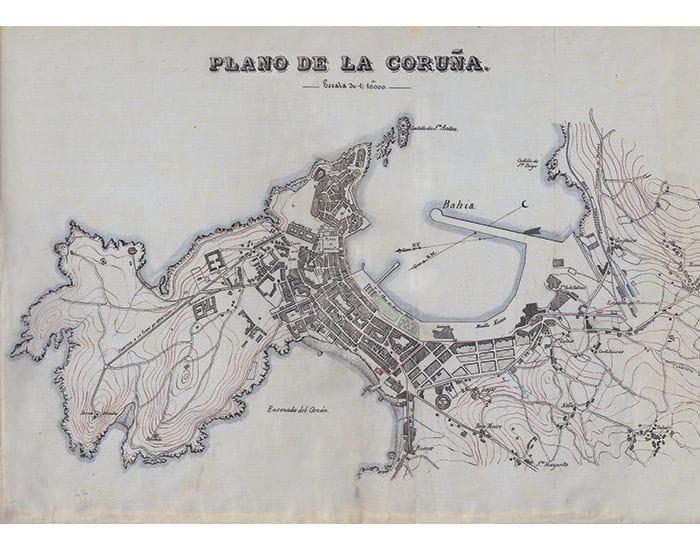

Ensanche de A Coruña

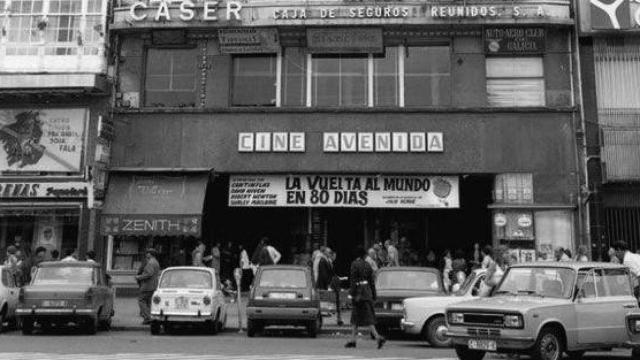

En A Coruña, el crecimiento urbano, como en otras ciudades, trae consigo la incorporación de nuevas tipologías y una explosión lingüística en términos arquitectónicos. Los diferentes ensanches de la ciudad, así como los nuevos barrios que se van creando conforme esta se expande, introducen ideas y conceptos innovadores. El cine, como tipología arquitectónica, es un edificio que no tiene precedentes, pero sí referentes en el momento en el que se consolida la disciplina como una actividad de ocio colectiva. La sala de cine tiene como referentes directos a los teatros, las óperas o las salas de música, como espacios dedicados al disfrute de una obra audiovisual. Sin embargo, el cine, aunque siendo un arte, mundaniza la arquitectura de la sala acercándola al público, como por otra parte sucedía con los primeros espacios para el teatro o la ópera. Con la popularización del cine, las salas y por tanto la arquitectura vinculada a esta disciplina comenzó a servir a la construcción de este tipo de espacios adaptando estructuras y buscando el lenguaje adecuado. Cada barrio contaba con su propia sala, ya que esta tipología arquitectónica se concebía como una construcción necesaria y local, en lugar de un espacio singular. El cine de barrio era un equipamiento más del barrio.

La arquitectura del cine

El lenguaje arquitectónico asociado al cine se transforma conforme se produce el paso del tiempo, y por lo tanto depende del momento en que se construye. No se define un arquetipo monumental para el edificio utilizado como sala de cine. La tipología se asocia a una imagen mutable que ha de transmitir vanguardia, pero que también ha de ser un enorme soporte para publicitar las películas que se exhibirán. Por tanto, la arquitectura del cine no es solo la envolvente de una función que se construye a través de una estructura, sino que en sí misma se constituye como una estética no abstracta, sino figurativa de lo que sucede en su interior. El lenguaje habitual de la sala de cine suele asociarse al racionalismo o al expresionismo, ya que ambos estilos transmiten, cada uno a su manera, dinamismo y vanguardia. El racionalismo resulta más común, especialmente en los cines de barrio, ya que este es más austero en términos constructivos y más sencillo como soporte publicitario. El lenguaje arquitectónico se aplica a la fachada y en el vestíbulo en la mayor parte de los casos, ya que se trata de obras modestas. La caja que constituye el espacio del patio de butacas y la pantalla solía ser una estructura con una luz entre apoyos mayor de lo normal, mientras que la sala de proyección se posicionaba sobre el vestíbulo de acceso en la mayor parte de los casos. Esta configuración sencilla era habitual, pero también adaptable a cualquier circunstancia definida por la estructura urbana.

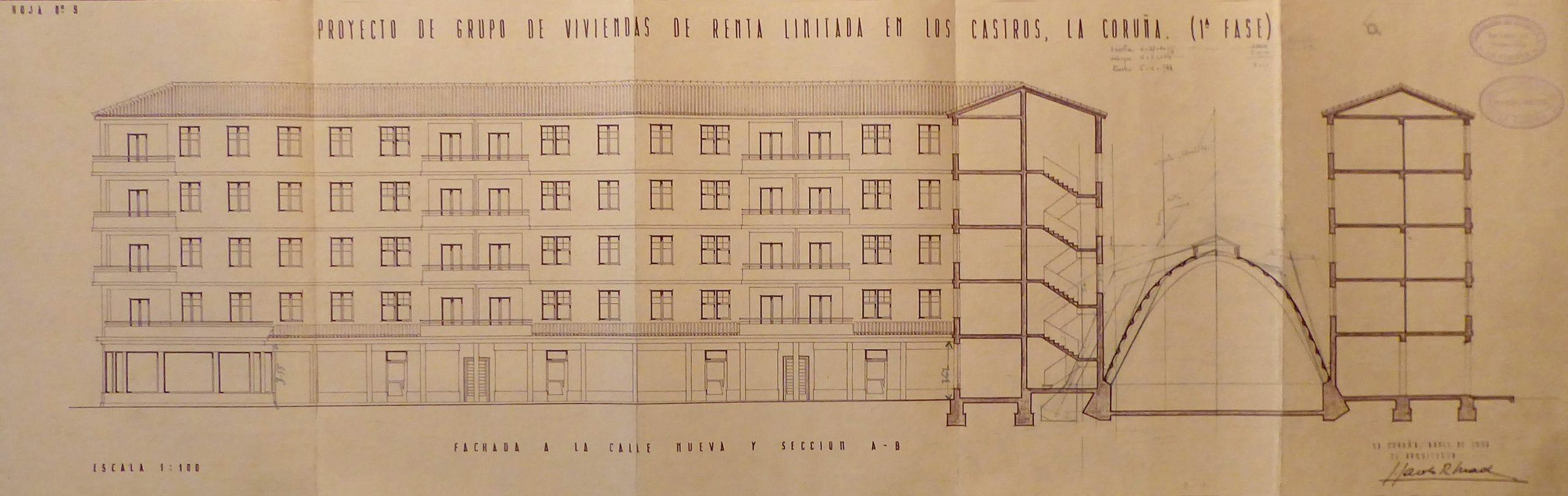

El cine Pereiro, es uno de esos proyectos que nunca se construyó o quizás sí, pero no de la forma habitual. La primera solicitud para la construcción de este cine, a cargo de Julio Pereira Pan es de 1952, según describe Pedro López Gómez en su artículo Cine y Arquitectura para la revista Vértigo (1995, núm 11). El cine se situaría en la calle VI del ensanche (por entones las calles aún tenían su nombre provisional), sin embargo, el permiso de construcción le fue denegado debido a que en la ciudad ya existían dieciocho salas de cine, lo que determinaba un aforo de casi catorce mil personas, lo que superaba la cifra permitida por el Sindicato Nacional del Espectáculo. Esta situación obligó a Pereiro a esperar hasta que fuese posible proponer una nueva sala en la ciudad. Apenas un año después cursaría de nuevo la solicitud, y a pesar de la conformidad del entonces arquitecto municipal Santiago Rey Pedreira.

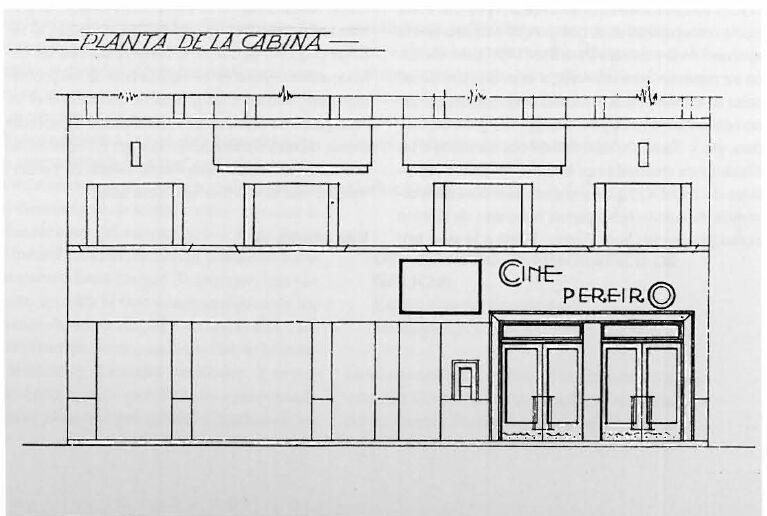

Archivo del Reino de Galicia, via López Gómez, P. (1995). Cine y arquitectura. Cine Pereiro. Vértigo. Revista de cine. (11):80-80

Un proyecto sencillo

La propuesta, obra del arquitecto Ramiro Mariño Caruncho presentaba una fachada sencilla, de lenguaje racionalista. La inserción del cine en el bajo de uno de los edificios del ensanche provoca una ligera transformación ya que convierte el antepecho de los balcones de la planta primera en un gran lienzo horizontal que se asemeja a un gran espacio en el que ubicar la cartelería de las películas, de hecho, en la parte derecha de la fachada se situaba un pequeño espacio de información, así como el rótulo que indicaba el nombre del cine. La fachada del cine se divide en dos, creando una composición asimétrica, en la que el acceso se sitúa a la derecha, mientras que a la izquierda se organiza un lienzo de fachada irregular. El acceso al cine estaba formado por dos puertas dobles situadas bajo el rótulo y con aspecto muy sencillo, mientras que la taquilla se ubicaría a su izquierda. El resto de la fachada es ciega, pero se intuye un juego de volúmenes irregular que no coincide ni con la composición del edificio que se encuentra sobre él, ni tampoco con el ritmo del bajo. Estos espacios ciegos podrían servir de soporte para la cartelería o información relativa a los eventos que tendrían lugar en el cine. La primera planta, cuenta con cuatro huecos que sí se organizan de manera regular, en esta planta se ubicaría la sala de proyectores.

La planta del cine ocupaba unos seiscientos metros cuadrados como indica López Gómez, con 3,70m de altura en el vestíbulo y 6m en la sala, permitiendo un aforo de unas dos mil personas. Sin embargo, la sala, nunca se construyó en el ensanche. Unos años después, se solicitó de nuevo permiso con algunas transformaciones para la construcción de esta sala, pero esta vez en el barrio de Os Castros. Los cambios, respondían a algunos requerimientos del arquitecto municipal y su asistente Antonio Vicens Moltó, y tenían que ver con la seguridad de los asistentes, así como las condiciones higiénicas del mismo en referencia a la ventilación y vías de acceso a la sala. La construcción de la sala sería muy sencilla como correspondía a la coyuntura del momento: hormigón armado como solución estructural, y tabiquería sencilla, así como carpinterías de madera en el interior y en el exterior. La cubierta se ejecutaría en chapa de cinc. El presupuesto de la obra era de unas ciento setenta mil pesetas.

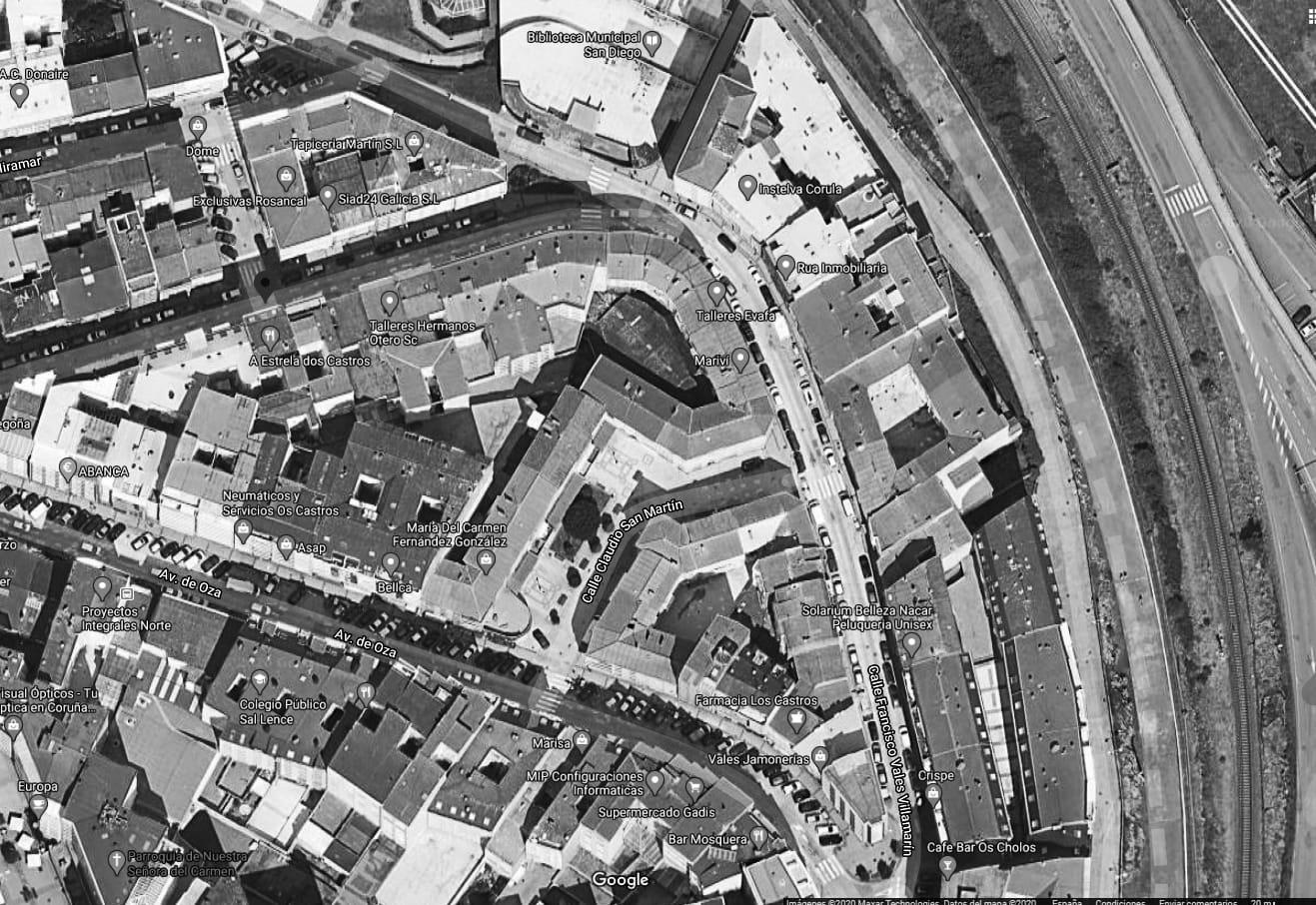

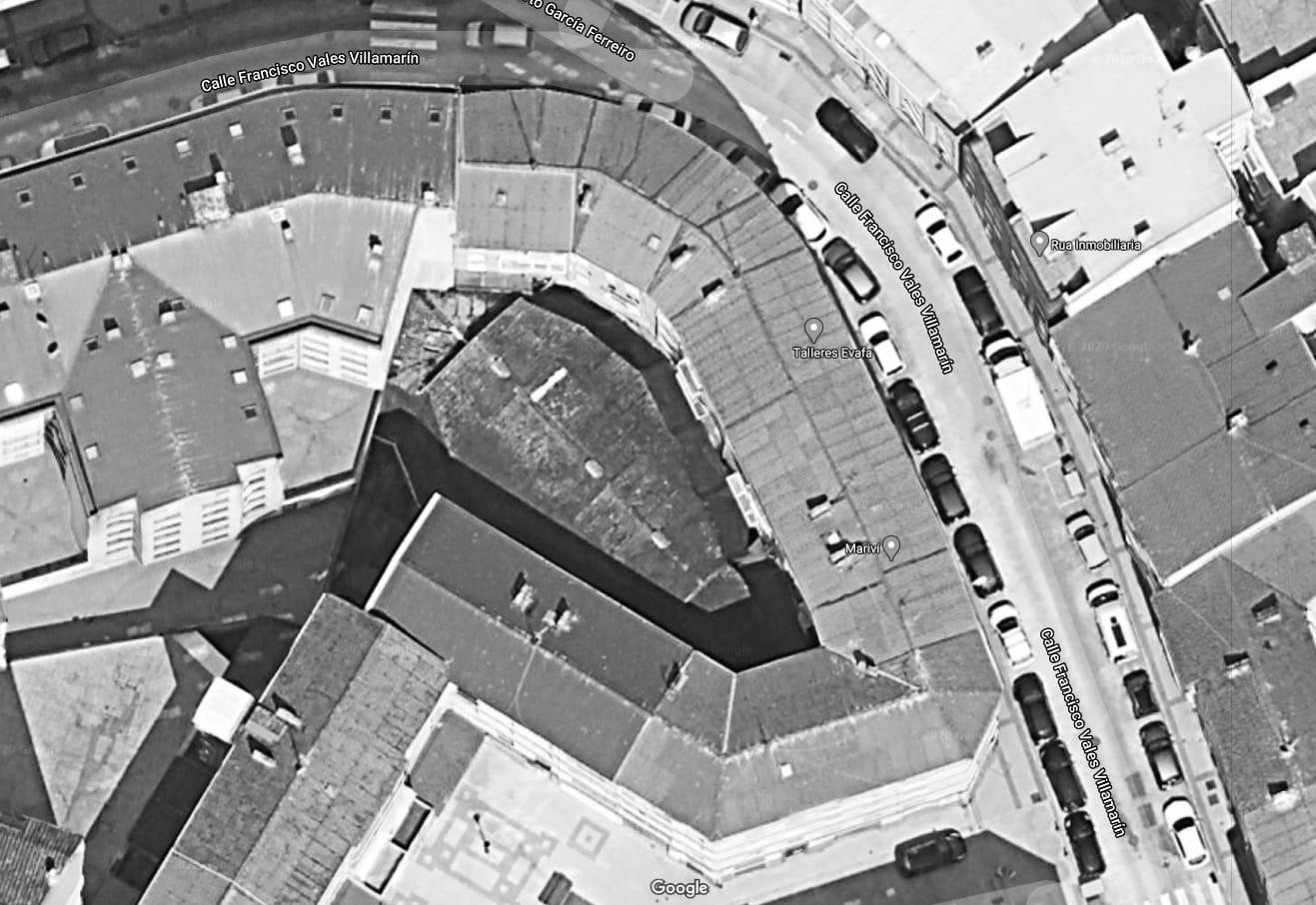

Aunque el cine nunca se construyó, la solicitud de emplazamiento en la entonces Carretera vieja de los Castros, hoy calle Vales Villamarín, escondía un parámetro singular, y es que el cine se ubicaría integrado dentro un conjunto de noventa y nueve viviendas que se ejecutaría en esta calle. Ese mismo año (1960), en la misma calle se construye un edificio de viviendas obra de Jacobo Rodríguez Losada. El edificio con ciento cincuenta y tres viviendas fue promovido por los Herederos de Claudio San Martín, que habían fundado la “Inmobiliaria de los Castros SA”. Este edificio guardaba un secreto en su interior, y es que esconde un cine, conocido como Cine Os Castros, insertado de manera forzada en el interior de la manzana. Y es que quizás el Cine Pereiro nunca se construyó, pero permanece en la memoria de un secreto urbano envuelto en la complicidad del tejido urbano.

GoogleMaps y proyecto de vivienda y cine en Os Castros

GoogleMaps y proyecto de vivienda y cine en Os Castros

GoogleMaps y proyecto de vivienda y cine en Os Castros

Secretos a la vista

El silencio construye una realidad, alternativa, escondida, pero que guarda el secreto de aquello que ha sucedido, aunque resulte invisible. Esta ausencia de relato produce dos efectos opuestos, por una parte, dispara la imaginación sobre esas elipsis narrativas creando realidades disparatadas, y por otra esconde de manera deliberada una verdad que, con el tiempo, quizás cuando ya es irrelevante, emerge demostrando su verosimilitud. En arquitectura, los procesos de ocultación o los secretos crean ambos efectos, ya que por una parte lo desconocido crea relatos extravagantes al tiempo que décadas después termina por mostrar la realidad. Y es que como decía George Bernard Shaw “No hay secreto mejor que aquel que todos conocen”.

Foto: Nuria Prieto

La ciudad muestra su realidad, escondiendo sus secretos a la vista. Y las obras de arquitectura como si de una persona se tratase “olvidan su falta después de haberla confesado a otro, pero normalmente el otro no la olvida” (Friedrich Nietzsche). El olvido de algunas construcciones no significa que estas no formen parte de la historia, sino que pasan desapercibidas. Y es que la ciudad siempre esconde secretos que, en realidad, están a la vista.