“Somos lo que comemos” es una frase del filósofo alemán Ludwig Feuerbach, pero hace más de 400 años Miguel de Cervantes ya manejaba sobradamente este concepto, usándolo de manera magistral para caracterizar al personaje más universal de la literatura española.

“Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda”. Ésta es la segunda frase de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y aunque a ojos del siglo XXI no parezca más que la mera descripción de una dieta bastante aburrida, en 1605 aportaba mucha información acerca del carácter del protagonista. La novela de El Quijote fue escrita para un público contemporáneo que entendía perfectamente el lenguaje y el humor de Cervantes y era capaz de apreciar los diferentes significados que tenía entonces la alimentación.

En el Siglo de Oro la comida era símbolo de clase social, cultural, económica y religiosa. La minuciosa descripción del menú de don Quijote no era algo superfluo sino básico para que los lectores entendieran rápidamente a qué estamento de la sociedad pertenecía el personaje. Sin embargo, la evolución de las costumbres culinarias provocó que éste y otros pasajes referidos a la gastronomía perdieran su sentido original, trayendo de cabeza a generaciones enteras de doctos cervantistas.

El misterio de los duelos y quebrantos

Si nos detenemos en la mencionada dieta del hidalgo y la pasamos por el filtro del siglo XVII podemos sacar de ella varios datos. El principal, que don Quijote era un hombre con tierras propias pero de modesta fortuna. Un hidalgo humilde, puesto que comía olla o cocido todos los días y hecha principalmente de vaca, que era carne más barata y menos apreciada que la de carnero. El salpicón de cena también habla del menguado nivel adquisitivo de don Quijote y de su afán de ahorro, ya que es una receta hecha con restos de carne aliñados en vinagreta. Es decir, las sobras de la comida del mediodía.

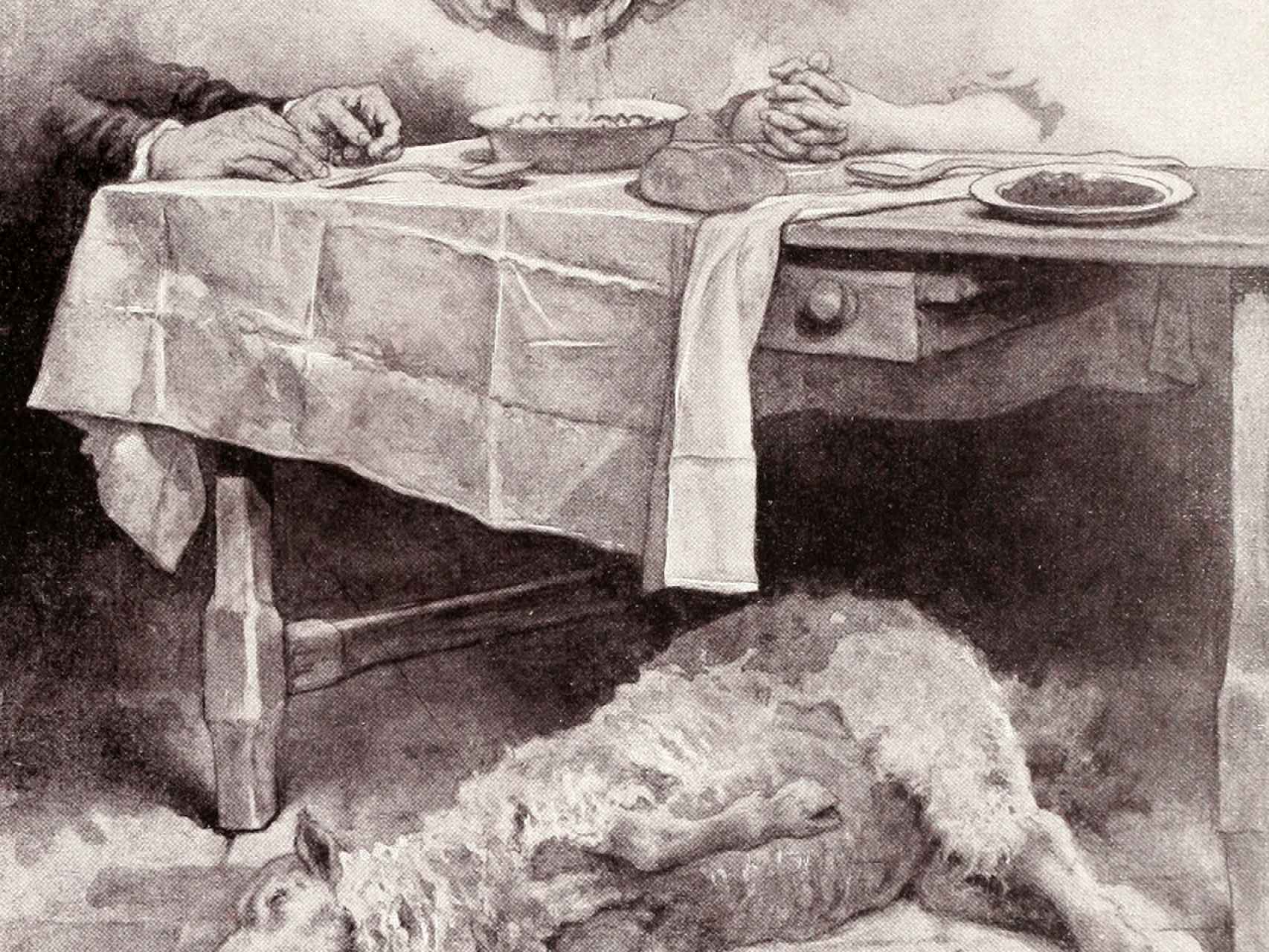

Vieja friendo huevos. Diego Velázquez. 1618

De los palominos dominicales los lectores del siglo XVII sacaban en conclusión que el personaje tenía heredad propia y casta de hidalguía venida a menos. Poseer un palomar era privilegio de aquella clase social, pero Cervantes se preocupa de dejar claro que don Quijote sólo comía estas aves ocasionalmente. Las lentejas hablan de un aspecto diferente de Alonso Quijano, más importante aún en su época que el nivel adquisitivo: la religión. Como buen cristiano, Alonso Quijano observaba los preceptos católicos de vigilia y abstinencia y por eso los viernes comía legumbres. Los domingos, para santificar la fiesta, hacía un esfuerzo extraordinario y añadía los palominos al menú. El misterio, hasta hace no tanto, estaba en los “duelos y quebrantos”.

Este plato típicamente manchego consiste en huevos revueltos con jamón, panceta o chorizo. Su mención en El Quijote y la procedencia de su nombre ha llenado miles de páginas escritas por académicos, filólogos e ilustres estudiosos que llegaron a hacer con ellos toda clase de conjeturas, incluyendo la del posible origen converso de Cervantes. Hasta 1748, en Castilla los sábados se hacía una vigilia aliviada que prohibía comer las partes magras de cualquier animal pero no sus pies, grasa, cabeza y asaduras u otros despojos. En los llamados “sábados de grosura” era habitual comer pepitoria, casquería y por supuesto, huevos con torreznos. Pero durante años, las notas al pie en este pasaje de El ingenioso hidalgo indicaron que los duelos y quebrantos eran una tortilla de sesos o una sopa hecha con huesos quebrantados de oveja.

Ahora sabemos casi con toda seguridad que el Manco de Lepanto se refería a huevos fritos o revueltos con tocino, tal y como aparecen también en La mojiganga del pésame de la viuda de Calderón de la Barca: “huevos y torreznos bastan, / que son duelos y quebrantos”. Debido a su baratura y sencillez, también eran llamados gracia o merced de Dios y en el apócrifo Quijote de Avellaneda (1614), Sancho dice que “la gracia de Dios es, en mi tierra, una gentil tortilla de huevos con torreznos”.

Al parecer, los cristianos viejos y los religiosos usaban este última denominación para el plato, dejando la más negativa de “duelos y quebrantos” para los cristianos nuevos o conversos, que comiendo tocino se dolían de infringir las leyes de sus antepasados. Ésta y otras apreciaciones, como que -al contrario que Sancho Panza- don Quijote nunca proclame su limpieza de sangre, han llevado a muchos cervantistas a sospechar un posible origen judío tanto del héroe como de su mismo autor.

Mesa. Clara Peeter, 1611.

No podemos saber si los lectores originales de su época entendieron lo mismo al leer a Cervantes, pero sí que comprendieron al instante que la magra y repetitiva dieta quijotesca era característica de una clase social concreta. De una vida exenta de lujos pero sin miedo al hambre. Y eso ya era mucho decir.

Atracones y penurias, polos opuestos

La literatura del Siglo de Oro está llena de personajes hambrientos, pícaros famélicos como el Lazarillo de Tormes o el Buscón don Pablos de Quevedo que tramaban ardides para conseguir un mendrugo de pan y soñaban con un plato lleno. En el otro lado estaban los clérigos avaros, los nobles y los ricos comerciantes, dueños de despensas repletas y asiduos a banquetes sin fin.

Aunque esta dicotomía tenía su reflejo en la realidad, también existía un tercer estamento social compuesto por prósperos campesinos, mercaderes y profesionales liberales que comían acorde a un término medio entre el hambre y el atiborramiento. El problema está en que por un lado, los recetarios supervivientes de la época son de ámbito palaciego, y por el otro, la novela picaresca se basa en personajes marginales al borde de la miseria. De modo que en materia gastronómica siempre aparecen dos polos opuestos que no necesariamente eran toda la verdad.

Durante los siglos XVI y XVII, la cocina española se refinó de una manera espectacular, alcanzando cotas de sofisticación desconocidas hasta entonces. La corte de Carlos V importó modas y usos alimenticios de Flandes, y la expansión del imperio trajo riquezas y alimentos exóticos de las Indias. La supremacía política de España se reflejaba en grandes banquetes cortesanos que buscaban impresionar a los invitados a base de suntuosidad y magnificencia. La abundancia, los ingredientes y el modo en que se cocinaban eran símbolos que diferenciaban a la clase alta del pueblo común.

Esta riqueza culinaria la podemos comprobar en el Arte de Cocina de Francisco Martínez Montiño (1611), jefe de cocinas de los reyes Felipe II, III y IV, que refiere varios menús de más de cuarenta platos incluyendo asados de jamones, pavos, pichones, garzas, perdices, ánades, pollos, zorzales, vacas, liebres, palomas, cabritos y lechones. Más diez clases diferentes de frutas, aceitunas, queso, mantequilla y dulces de postre. Semejante exquisitez es visible también en los bodegones de la época, sobre todo en las obras del español Juan van der Hamen o de pintores flamencos como Clara Peeters o Frans Snyders.

De esta manera pensaba comer Sancho Panza como gobernador de la ínsula de Barataria: “francolines de Milán, faisanes de Roma, ternera de Sorrento, perdices de Morón o gansos de Lavajos”. Hasta que apareció el médico a desbaratar su gula, una parodia de los doctores y los múltiples escritos que publicaron en la época recomendando templanza y moderación en la comida. Una virtud, la de la dieta ligera, que los miserables llevaban por obligación y los afortunados por placer, como muestra de refinamiento opuesto al grosero afán por tragar que demostraban las clases bajas.

Para los pobres y trabajadores, la comida era una necesidad vital y una preocupación que habían de satisfacer diariamente. Con el hacha del hambre pendiendo siempre sobre sus cabezas, deseaban más cantidad que calidad y soñaban con comer hasta reventar. Los graciosos de la literatura áurea, como Sancho, pensaban constantemente en colmar sus deseos de comer y beber aun a costa de manjares no demasiado refinados.

Cuando por fin le ofrecen en Barataria un salpicón de cebolla y unas manos de ternera algo rancias, Sancho Panza declara “de aquí adelante no os curéis de darme a comer cosas regaladas, ni manjares exquisitos, porque será sacar a mi estómago de sus quicios, el cual está acostumbrado a cabra, a vaca, a tocino, a cecina, a nabos y a cebollas; y si acaso le dan otros manjares de palacio, los recibe con melindre, y algunas veces con asco. Lo que el maestresala puede hacer es traerme estas que llaman ollas podridas, que mientras más podridas son, mejor huelen”.

Don Quijote y Sancho Panza comiendo en el campo. José Jiménez Aranda, Quijote del centenario, 1905

Cervantes define al escudero como un hambre acostumbrado a pasar penurias, y aunque “amigo de manjar blanco y albondiguillas”, era capaz de pasar ocho días a base de bellotas y nueces. Su amo don Quijote, sin embargo, está por encima de los bajos instintos y se declara dispuesto a morir de hambre. Su fiel sirviente le contesta que "no aprobará entonces vuestra merced aquel refrán que dice: muera Marta y muera harta. Yo a lo menos no pienso matarme a mí mismo, y tiraré mi vida comiendo hasta que llegue el fin”. Aunque la obra cervantina y la de otros autores del Siglo de Oro recoge hábitos alimenticios de su época, no debemos dar por hecho que sirvan como documento de la realidad.

La información que aportan está sesgada por el mismo valor simbólico que tenía la comida en aquel entonces, que servía para clasificar a los personajes de los textos en distintos arquetipos, tanto culturales como religiosos o de género. Dulcinea tenía la mejor mano para salar el puerco de toda la Mancha, y en casa del ingenioso hidalgo la comida la preparaban su ama y su sobrina.

Inspirado en sus viajes

La alta cocina reservada a las élites aparece en la obra Cervantes como una quimera, y así debió de ocurrir también en su vida personal. El escritor pertenecía a la baja burguesía, una clase social que podía permitirse tener casa y servidumbre pero a costa de apreturas económicas. Pero aunque no tuvo una vida regalada, Cervantes sí vivió experiencias que le hicieron conocer cocinas diferentes a la castellana, como la del norte de África durante su cautiverio en Argel, la culta de Italia en su servicio al cardenal Giulio Acquaviva e incluso la andaluza de orígenes moriscos mientras fue comisario de provisiones y recaudador de impuestos.

Discurso don Quijote. Manuel Garcia Hispaleto. 1884

Todo este conocimiento gastronómico se refleja en sus obras, llenas de referencias culinarias usadas literalmente para describir la alimentación de sus personajes o como metáforas. En el prólogo a sus Novelas ejemplares (1613), por ejemplo, escribe que “de estas novelas que te ofrezco, en ningún modo podrás hacer pepitoria, porque no tienen pies, ni cabeza, ni entrañas ni cosa que les parezca”.

En su comedia El rufián dichoso (1615) aparece la escena de la merienda del Alamillo, con cazuelas de berenjenas, conejo empanado, pan blanco, turrón de Alicante, limones, naranjas, anguilas, sábalos y camarones. En la segunda parte de El Quijote encontramos también otra opípara merienda con un grupo de peregrinos alemanes y una referencia a lo que ahora llamamos tapas o aperitivos y entonces eran “llamativos” o “incitativos”: “Venían bien proveídos, a lo menos de cosas incitativas que llaman a la sed a dos leguas. Tendiéronse en el suelo y, haciendo manteles de las yerbas, pusieron sobre ellas pan, sal, cuchillos, nueces, rajas de queso, huesos mondos de jamón, que si no se dejaban mascar, no defendían el ser chupados. Pusieron asimismo un manjar negro que dicen que se llama cavial y es hecho de huevos de pescados, gran despertador de la colambre. No faltaron aceitunas, aunque secas y sin adobo alguno, pero sabrosas y entretenidas”.

La colambre eran las ganas de beber, aspecto importantísimo en un tiempo en el que se bebía mucho más alcohol que en la actualidad. El agua fresca en las áreas urbanas era difícil de encontrar y podía ser transmisora de graves enfermedades, razón por la cual era una bebida poco apreciada. La cerveza, introducida en la península por el emperador Carlos V, era poco común y brebaje de extranjeros. El vino era la bebida habitual y una parte básica de la dieta, inclusive la de los niños. Se calcula que en el siglo XVII los españoles consumían un litro diario de vino por cabeza o más, aunque fuera rebajado con agua o mezclado con miel y especias. En El Quijote, Sancho aparece como un ferviente admirador del vino. “Sucedióles otra desgracia, que Sancho la tuvo por la peor de todas, y fue que no tenían vino que beber”.

Uno de los pasajes cervantinos más conocidos, el de las bodas de Camacho, está íntimamente relacionado con la gastronomía. En esos esponsales se cumplen por fin las ansias del escudero de llenar la cuchara a rebosar, y asistimos a un espectáculo culinario, que si bien no es tan sofisticado como el de una mesa palaciega, sí es abundante y generoso. Sancho es abrumado por la visión de un ternero relleno de doce lechones, seis tinajas hirvientes, montones de pan blanco -tan deseado frente al más común y vulgar pan negro-, quesos, frutas de sartén, gallinas, liebres, especias por sacos y odres de vino.

“Todo lo miraba Sancho Panza, y todo lo contemplaba y de todo se aficionaba. […] así, sin poderlo sufrir ni ser en su mano hacer otra cosa, se llegó a uno de los solícitos cocineros, y con corteses y hambrientas razones le rogó le dejase mojar un mendrugo de pan en una de aquellas ollas. A lo que el cocinero respondió: —Hermano, este día no es de aquellos sobre quien tiene jurisdicción el hambre, merced al rico Camacho. Apeaos y mirad si hay por ahí un cucharón, y espumad una gallina o dos, y buen provecho os hagan. […] Llevaos —dijo el cocinero— la cuchara y todo, que la riqueza y el contento de Camacho todo lo suple”.

Quijote del centenario. José Jiménez Aranda, 1905.

Aunque en la España de 1605 ya se habían adoptado alimentos americanos como las alubias, los tomates o el chocolate, no aparecen en El Quijote, más dedicado a reseñar platos tradicionales de la gastronomía castellana y manchega como duelos y quebrantos, olla podrida, empanada de pollo o conejo, bacalao, cabrito asado, membrillo, gachas, gazpachos, manos de cerdo, migas, frutas de sartén, turrón y suplicaciones o barquillos. En El viaje del Parnaso, por ejemplo, Cervantes menciona el morteruelo, y en el Entremés de la Cueva de Salamanca, una canasta con “empanadas, fiambreras, manjar blanco, y dos capones que aún no están acabados de pelar, y todo género de fruta de la que hay ahora; y, sobre todo, una bota de hasta una arroba de vino, de lo de una oreja, que huele que trasciende”.

El manjar blanco era también una de las debilidades de Sancho Panza y de la mayoría de españoles de la época, un plato dulce propio de mesas ricas hecha con leche, azúcar, especias y pechuga de gallina. En sus obras de ambiente arábigo, como Los baños de Argel, Cervantes da muestra de su conocimiento sobre la gastronomía propia de moriscos y sefardíes, nombrando platos como el alcuzcuz, la cazuela mojí de berenjenas y la alboronía.

Como bien decía Sancho, igual hace 400 años que ahora, “los duelos con pan son menos” y la mejor salsa para aderezar la comida es el hambre. De ésta y del arte de llenar arduamente las alforjas sabía mucho Miguel de Cervantes y así lo dejó magistralmente escrito, reflejando en su obra literaria la compleja relación entre el idealismo y la cruda realidad de tener que llenar el estómago.