Así entran por caminos temporeros andaluces en Francia para recoger fruta: el testigo directo

Así entran por caminos temporeros andaluces en Francia para recoger fruta: el testigo directo

Un reportero de EL ESPAÑOL acompaña a 10 vecinos de Alcalá del Valle (Cádiz) que intentan atravesar la frontera sin ser vistos por los gendarmes

17 mayo, 2020 02:28Noticias relacionadas

15 de mayo, 3:18 de la madrugada. Una caravana de cinco coches procedente de Andalucía abandona la autopista en Figueres Nord, la antepenúltima salida de España. Acumulan el cansancio de más de 12 horas de trayecto, pero sus 10 ocupantes saben que el reto llega ahora: franquear la frontera francesa esquivando el control de los gendarmes. Son temporeros de Alcalá del Valle (Cádiz) que van cada año a Francia a trabajar en la recogida de la fruta. En ese pueblo emigrante, ese viaje cada año se hace desde tiempos inmemoriales. Nunca hubo problemas. Pero este año, la pandemia lo ha complicado todo.

“Vamos con contrato, aquí lo puedes ver. Todo es legal. Vamos a trabajar, no a hacer nada malo. Pero a muchos de los nuestros les vetan la entrada a Francia. A los gendarmes les da igual el contrato o que seamos trabajadores. Han tenido a vecinos nuestros 20 y 30 horas parados en la frontera, o directamente los han mandado de vuelta a casa”, denuncia uno de los trabajadores alcalaínos a EL ESPAÑOL, que ha acompañado a estos trabajadores en su travesía furtiva al país galo a través de caminos alternativos.

De madrugada, a escondidas, evitando rutas principales y empleando viejas sendas de montaña. Carreteras secundarias de un solo carril por las que casi nunca pasa nadie, pistas forestales sin asfalto. Clandestinos por la sierra, como los antiguos bandoleros. Todo con el objetivo de sortear los férreos controles de los gendarmes franceses. Todo con el objetivo de que les dejen trabajar. Es la historia de una noche que bien podría pasar por una ‘road movie’: hay accidentes de tráfico, adrenalina, un alcalde haciendo de GPS a más 1.000 km de distancia, policías a la carrera... y de fondo una forma de vida que permanece inalterable por muchos años que pasen: el eterno viaje del emigrante.

La última pantalla

Quedamos a las 2 de la mañana en la salida 3 de la autopista AP-7 (Figueres Nord), en un solitario polígono industrial que hay pasado el peaje. La comitiva está compuesta por 10 personas (y tres perros) procedentes de Alcalá del Valle. El objetivo: llegar a la zona de Perpiñán. Se han distribuido en cinco coches y tienen una consigna: no pueden llegar a las dos últimas salidas, las de La Junquera, porque es muy probable que los gendarmes les prohíban el paso. Más todavía en estos días, en los que un conato de conflicto diplomático entre el gobierno francés y el español ha recrudecido las condiciones para cruzar la frontera.

Llegan con más de una hora de retraso porque han tenido problemas en la ruta a la altura de Valencia. Llueve y hace frío. Van aparcando a medida que pagan el peaje. Bajan y su prudencia con el entorno es extrema: “No, no, yo no te voy a decir nada porque sé quién eres”, me dice uno de ellos cuando le saludo al recibirle. Aclarado que soy el periodista con el que ha quedado, movemos los coches detrás de una fábrica, lejos de cualquier mirada indiscreta. Aun y así, los guardias de seguridad del polígono nos hacen algunas preguntas cuando nos ven por allí.

Cuando nos quedamos solos, los temporeros explican su situación: “Alcalá es un pueblo de emigrantes desde tiempos de la guerra. Hay familias de nuestro pueblo que lleva varias generaciones enteras viniendo a Francia a trabajar en la fruta, siempre con los mismos patrones. Son ellos los que nos reclaman, porque les gusta más cómo trabajamos los españoles que los de otras nacionalidades. Nos mandan los contratos directamente, los llevamos encima”, cuenta uno de los que conforma el heterogéneo grupo. Hay una madre con sus hijos, una pareja, un futuro opositor a Policía Nacional, una chica de 16 años que debuta este año… y una perrita que parece loca por dar una vuelta después del larguísimo paseo desde Cádiz.

El alcalde GPS

Cada año, más de 2.000 personas de este pueblo de 6.000 habitantes recolectan fruta en los pueblos del entorno de Perpiñán. Pero lo del coronavirus lo ha puesto muy difícil. Ahora empieza la campaña de los melocotones y los albaricoques. Los patrones necesitan mano de obra. Pero Marruecos (el segundo país que más temporeros aporta) cerró sus fronteras en marzo.

Los marroquíes no pueden venir y a los españoles, que son mayoría, les ponen trabas. Como en la época de la frontera: “Hay un vecino de Alcalá al que tuvieron el otro día más de 20 horas más de retenido. El sindicato y yo tuvimos que hacer gestiones con consulados para que desbloqueasen su situación. Pero otras familias se han tenido que dar la vuelta, con niños y todo, porque no les han dejado entrar”, cuenta Rafael Aguilera, alcalde de Alcalá del Valle.

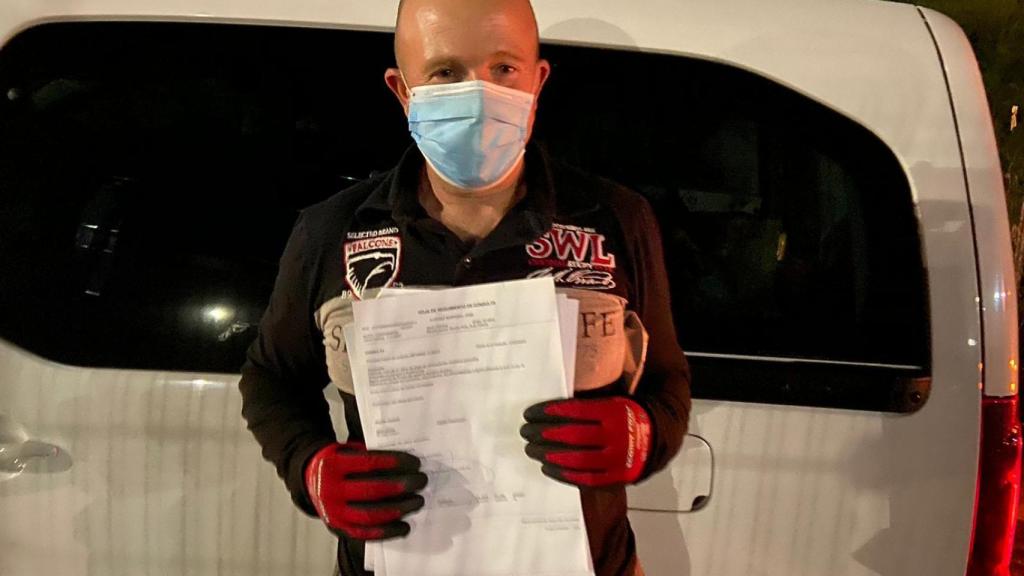

Uno de los temporeros muestra los contratos de trabajo

Aguilera es una especie de ángel de la guarda para sus vecinos, porque hace las funciones de torre de control por teléfono. Se pasa la noche en vela para orientar a los viajeros por el móvil, para advertirles de qué ruta tiene que escoger. Lo mismo que salió a los medios desde el principio del estado de alarma para denunciar el abandono de su pueblo por parte de la administración, ahora se vuelca para conseguir que ni uno solo de los emigrantes tenga que darse la vuelta.

El cruce de la frontera

Acabamos la entrevista, repostan, y emprendemos la ruta que nos tiene que llevar a Francia. Vamos en una fila de seis, una formación poco discreta en tiempos de cuarentena. Evitamos la entrada principal al país vecinos por La Junquera. Es la más rápida, está a 15 minutos. Pero también es el punto en el que más coches interceptan. Emprendemos un trayecto por una carretera secundaria a través de pequeños pueblos; nos tendría que ocupar unos 45 minutos cruzar de país. El coche que lidera, en línea directa con el alcalde, se va parando a menudo, siguiendo sus instrucciones vía telefónica.

Llega un momento en el que el asfalto se acaba y nos adentramos por unas pistas forestales con mucho barro, como si fuese en un rally. Las luces de los seis vehículos y la luna que está alta nos iluminan precariamente. No hay ni una farola en un camino de tierra entre barrancos, en el que no caben dos coches en paralelo y en el que abundan los charcos. Alguno especialmente traicionero. Al pasar por un claro en el bosque se incorpora detrás de nosotros un coche de la Guardia Civil, que estaba escondido vigilando esta vieja ruta de contrabandistas. Nos sigue a distancia sin poner la sirena; quieren ver dónde vamos. Nosotros nos percatamos, pero seguimos avanzando. Hasta que no nos den el alto, tiramos ‘palante’.

El flash de la cámara del móvil haciendo maravillas; apenas se veía nada

Al final, los civiles encienden la sirena. Los tres coches que cerramos la caravana nos detenemos, los otros tres siguen subiendo la montaña. Dos agentes, muy tensos, nos piden explicaciones. Se relajan bastante cuando le explicamos la situación: “Qué nos vamos a imaginar... No hace mucho que detuvimos por aquí a una banda de ladrones albanokosovares. No sabíamos qué estaríais haciendo aquí. Os hemos seguido un rato porque sois muchos coches y nosotros solamente dos, pero al final os hemos tenido que parar para avisaros de que este camino está cortado. Vuestros compañeros que han seguido conduciendo se van a dar contra un muro de hormigón y otra pareja de la Guardia Civil que tenemos apostada arriba de la montaña”, nos resume uno de ellos.

El accidente

En efecto, ni cinco minutos después aparecen los tres coches descolgados. El que lidera cuenta que el alcalde ya le ha informado de la vía alternativa que tiene que tomar. Parece mentira que haya que hacer todo esto para poder ir a trabajar, cuando uno tiene un contrato de trabajo en la guantera. Pero es lo que hay. Así que damos todos media vuelta y nos disponemos a bajar. Me rezago un minuto contestándole una pregunta a uno de los agentes. Un minuto. Pero la comitiva es de cinco coches desde que salió de Alcalá, y ninguno repara en que el seis se ha quedado atrás. Ahora el que me tenso soy yo, porque estoy solo para emprender el descenso de la montaña.

La Guardia Civil nos paró en el intento

Las nubes han tapado la luna y ya no tengo los focos de otros cinco coches ayudándome. No se ve nada, ni con cortas ni con largas. No hay coches que me marquen hacia dónde va la próxima curva. Voy bajando con tiento. A mi izquierda, un talud de piedra; a mi derecha, la inmensidad del barranco. Bajo los neumáticos, barro. Y en un momento dado, un charco. Pierdo el control del coche porque hace aquaplanning y me lanza hacia el barranco. Pego un volantazo a izquierda y consigo rectificar la trayectoria, pero salgo escupido contra el talud. Intento el contravolante, pero esa no la salvo y me estrello contra una piedra.

La rueda está destrozada, son las 4:30 en mitad de un camino de montaña en el que no se ve nada y por el que no pasa nadie. El teléfono no me da línea y tengo que ir caminando, entre la oscuridad, para intentar encontrar esa rayita de cobertura que me permita llamar a la Guardia Civil, a la grúa o a quién sea. Cuando por fin la consigo, grito un improperio de rabia. Dónde les voy a decir que vengan, si no sé ni dónde coño estoy. El eco de la montaña me devuelve el (irreproducible) insulto, en una burla casi poética.

Línea directa

Parece que el alcalde me estuviera siguiendo en mi odisea, porque en uno de esos escasos momentos de cobertura me llama para explicarme qué ruta alternativa le ha dado a sus vecinos (y que me pide no revelar en mi texto). Le cuento lo que me ha pasado y me ofrece su ayuda a distancia, aunque poco puede hacer. Con tristeza en la voz, me pide disculpas por las molestias y me formula una pregunta amarga: “¿Te has dado cuenta de lo dura que es la vida del emigrante?”. Porque sabe que esta vez he sido yo, pero que todo el que decide irse a trabajar a Francia este año tiene que asumir estas condiciones en las que se llega a arriesgar la vida.

La rueda destrozada del coche

Colgamos y yo sigo con mi periplo a ciegas por la montaña. Recuerdo que hay una pareja de guardia civiles arriba de la montaña y emprendo una larga subida a pie hasta que diviso las luces a lo lejos. Me pongo a gritar como un loco (entre loco y ahogado) y a hacer luces con la linterna del teléfono. Tardan como media hora en percatarse de mi presencia y finalmente baja una patrulla en coche, que por fin me aclara dónde coño estoy y me sube hasta su puesto “porque allí sí que hay un poco de cobertura”. Desde allí arriba llamo a la grúa, los agentes me vuelven a dejar en mi coche y se van.

La grúa tarda más de una hora en llegar, ya empieza a despuntar el alba. El conductor también tiene nociones de mecánica y me tranquiliza: el eje no parece estar tocado. Saca herramientas, sustituye la rueda reventada por la de repuesto y por fin me puedo largar de allí. Tras salir de la dichosa montaña y regresar a la civilización, me vuelve a llamar el alcalde para interesarse por mi estado. Son casi las ocho de la mañana y me informa de que los alcalaínos han llegado perfectamente a su destino. A su paso encontraron un coche con dos gendarmes, pero no salieron a franquear el paso.

Hasta que no despuntó el alba no me pude largar de allí

Tuvieron suerte, aunque en los próximos días se va a complicar el cruce porque Francia escala las restricciones. “¿Y tú cúando piensas dormir, alcalde?”, le pregunto. Ha estado toda la noche en vela, pero tiene su horario claro: “Cómo voy a dormir, hijo, si en un rato me esperan en el Ayuntamiento por un tema de presupuestos. El coronavirus nos ha hecho mucho daño a todos, pero en Alcalá está haciendo estragos y yo tengo que estar por mis vecinos. Yo les dejo claro que no se puede entrar a Francia, pero si alguno toma la decisión de ir, mi responsabilidad es conseguir que lleguen sanos y salvos”, contesta. La noche ha sido muy larga, pero se marcha a hacer gestiones. Ni ha dormido, ni sabe cuándo podrá dormir: esta noche suben otros cinco coches de temporeros de su pueblo. Todos con contrato de trabajo. Todos que tendrán que esconderse, como bandoleros en la sierra, para que les dejen trabajar.