Una mesa roja y redonda, de plástico, con un subrayador amarillo. Al lado una silla, también roja. Sentado está Pablo Iglesias, con la vista fuera del encuadre. Tiene las piernas cruzadas, la derecha por encima de la izquierda, y sostiene un libro blanco sobre el regazo. Lleva vaqueros y camisa remangada, como cuando hace calor pero no mucho, en ese entretiempo indeterminado cuando la primavera tarda en morirse y el verano no termina de aparecer. Algo parecido ocurre en su vida, entre el final de una etapa y el principio de algo nuevo. Eso explica muchas cosas.

Entre ellas, el cortarse la coleta, uno de los símbolos de la política española en los últimos años, en sentido literal y figurado. Política y estética, nuevamente, vuelven a fundirse en la figura de Iglesias, que decidió abandonar todos sus cargos institucionales y orgánicos en Podemos tras la debacle de las elecciones en Madrid. Su primera aparición en esta nueva etapa, una semana después del anuncio, es la foto, hecha por Dani Gago y adelantada por La Vanguardia este miércoles, que ha supuesto toda una revolución en la imagen del expolítico.

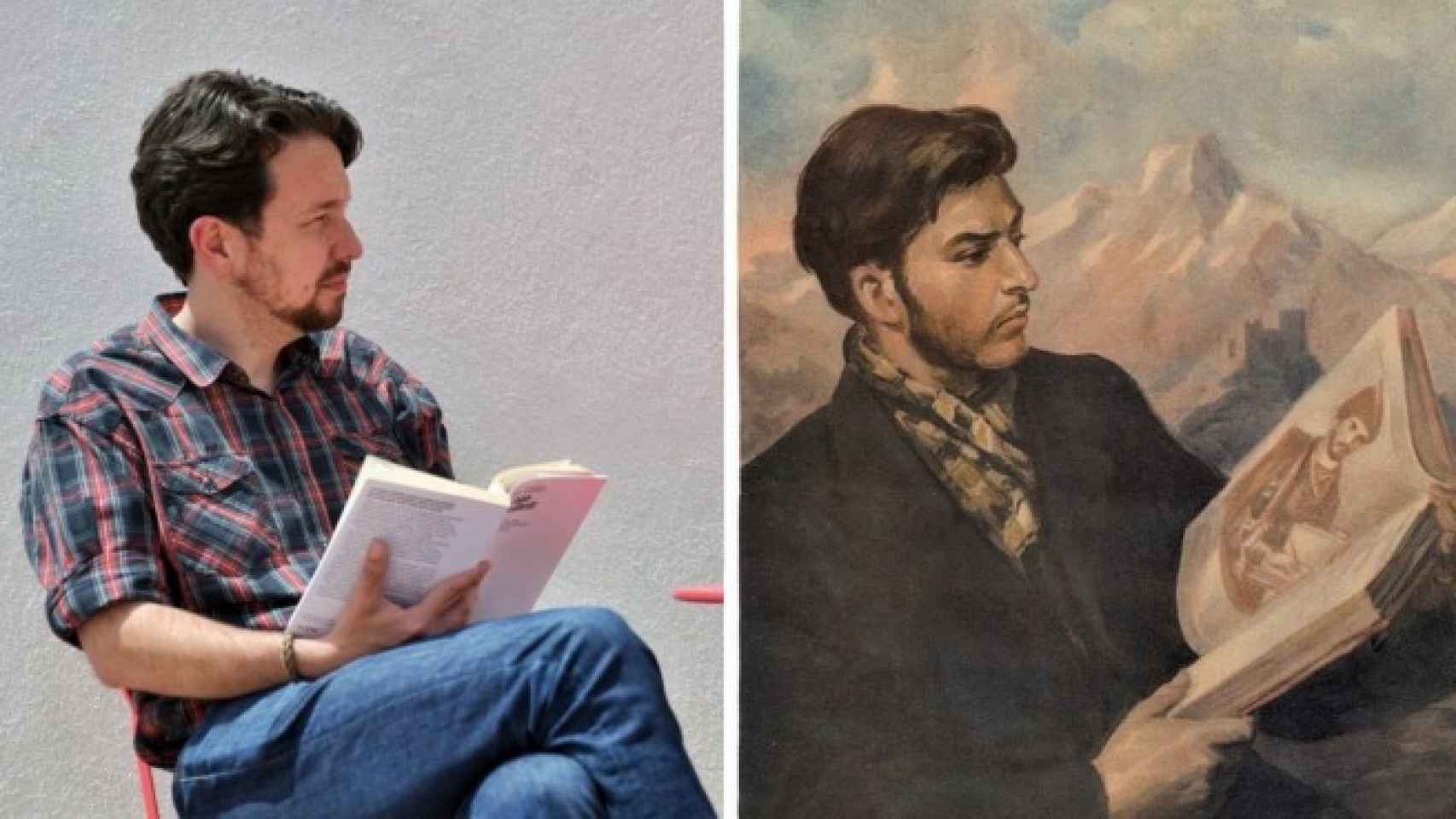

Como suele ocurrir cuando se trata de Podemos, ningún símbolo es casual, pero a veces dan lugar a error. Ya ocurrió en la vuelta de Iglesias a la política, luego de su baja por paternidad, cuando su cartel de convocatoria -vuelve- se interpretó como una referencia machista a "Él". Este martes, con la foto del corte de pelo, ha vuelto a ocurrir, y no han sido pocos los que la han relacionado con una pintura de Stalin en sus años mozos. En concreto, el retrato que le hizo Iraklij Toidze en 1932, en una postura parecida.

"El joven Stalin", de Iraklij Toidze (1932).

Hay quien se lo ha tomado en serio, y ha visto en la foto una especie de guiño o chiste al dirigente soviético, pero nada más lejos de la realidad. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la referencia no pasa de ocurrencia, y el propio Iglesias ha ironizado con la comparación desde que la vio publicada en Twitter a primera hora de la tarde. Aún así, todavía hay quien no termina de fiarse. Cosas veredes.

Algo de cierto hay en esto, y es que si por algo se ha distinguido el histórico dirigente morado es por no dejar nada al azar cuando se trata de inscribir un relato. Sabía lo que significaba renunciar a la coleta, que le ha acompañado desde la adolescencia, y sabía el mensaje que quería transmitir. Su pelo despertaba, para muchos, el sueño de la revolución invencida en la política española, mientras que el actual es más conservador. La pose será casual, pero el fin de la cola de caballo significa, en cierto modo, el fin de una etapa que llevaba años anunciándose.

Historia de una foto

La estética es parte de la política. Las identidades, en cierta medida, se pueden convertir en una herramienta con la que identificar a un partido o ideología concreta, y ahí aparecen los símbolos. Los hay muy claros, como es el caso del llamado fachaleco, en la derecha, o las rastas, en la izquierda. Rara vez se encontrarán a un votante de Podemos con una prenda así o a uno de Vox que opte por llevar ese peinado. Son, a fin de cuentas, uniformes políticos. Y la coleta no es una excepción.

En el caso de Iglesias, el tema del look llevaba siendo un asunto de discusión desde la propia formación del partido en 2014. La cola de caballo no tardó en convertirse en una referencia al “lavado de cara” de la política española y, a su vez, en una seña de identidad de los morados. Se habló de cortarla entonces, durante las elecciones europeas, y después, antes de las generales de 2015, pero el símbolo prevaleció ante la comodidad.

Pablo Iglesias dice adiós a la coleta

El tema volvió a cobrar fuerza en 2020, a raíz de la entrada de Iglesias en el Gobierno de coalición. Como vicepresidente, algunas voces dentro del partido consideraban que necesitaba un golpe de efecto estético para demostrar que ya no iba a enfrentarse al PSOE, que ya no era el mismo que le había achacado tener el pasado “manchado de cal viva”, pero tampoco fructificó entre sus colaboradores más cercanos. Al final, el cambio de imagen se resumió en un americana y un moño.

Ahora, libre de las ataduras de la comunicación política, es por fin libre de dar sus propios pasos y encontrar su destino, como reza la canción de Silvio Rodríguez que utilizó a modo de despedida. También el de su pelo, probablemente el atributo físico más comentado de la historia de la política española. Que tiemble a su lado el bigote de Aznar.

El libro, otro símbolo

Además de la coleta, la foto tiene otro elemento representativo: el libro que sostiene. Se trata de un ejemplar de ¡Me cago en Godard! Por qué deberías adorar el cine americano (y desconfiar del cine de autor) si eres culto y progre, del periodista Pedro Vallín, el mismo redactor de La Vanguardia que dio las exclusivas del corte de pelo de Iglesias y de que se presentaría a las elecciones de Madrid. La relación entre ambos, con el tomo de por medio, es también importante.

Vallín escribió el ensayo en 2019, el último año de Iglesias fuera del Gobierno. También fue su última temporada al frente de Otra Vuelta de Tuerka, su programa de entrevistas, en el que el periodista fue uno de sus últimos invitados. “En ese momento reconoció que todavía no había leído el libro, pero prometió que lo haría cuando tuviera más tiempo. Esta mañana [del miércoles] me mandó la foto, que se acababa de hacer, por la broma de que por fin había llegado el momento”, comenta a EL ESPAÑOL.

“Evidentemente, en lo que me fijé fue en el corte de pelo, así que le pedí permiso para publicarla, dado que tarde o temprano alguien se la haría yendo a la compra o a sacar a los perros”, añade.

La propia concepción del libro, en realidad, también tiene que ver con Iglesias. La idea original, cuenta Vallín, partió de un debate de Fort Apache -otro programa que presentaba Iglesias- en el que el autor hablaba sobre el neoliberalismo en el cine, su impronta política y su influencia.

Su tesis, heredada en parte de aquella charla y de su estudio posterior, concluyó en ¡Me cago en Godard!, una reflexión que enfrenta a Hollywood -a quien defiende como heredero de la tradición izquierdista- contra el cine de autor, principalmente europeo -reaccionario, elitista, autoindulgente y aburguesado-. Así, Vallín se caga no sólo en el bueno de Jean-Luc, sino en la condescendencia del crítico cinematográfico que identifica al cine estadounidense con el conservadurismo, la banalidad y el "placer culpable" de consumir un producto mainstream.

La idea, provocadora como pocas, es que no. Que uno no es aliado del imperalismo porque le gusten las películas de Marvel y, del mismo modo, su vecino de monóculo no es más progresista ni inteligente por tragarse de cabo a rabo la filmografía de Michael Haneke, Apichatpong Weerasethakul o Xavier Dolan. En resumen, que Vallín firma en su primer libro su propio epitafio como crítico de renombre. Que tenga o no razón depende de cada uno. La cosa es poner todo en cuestión. Patas arriba. Con o sin coleta.