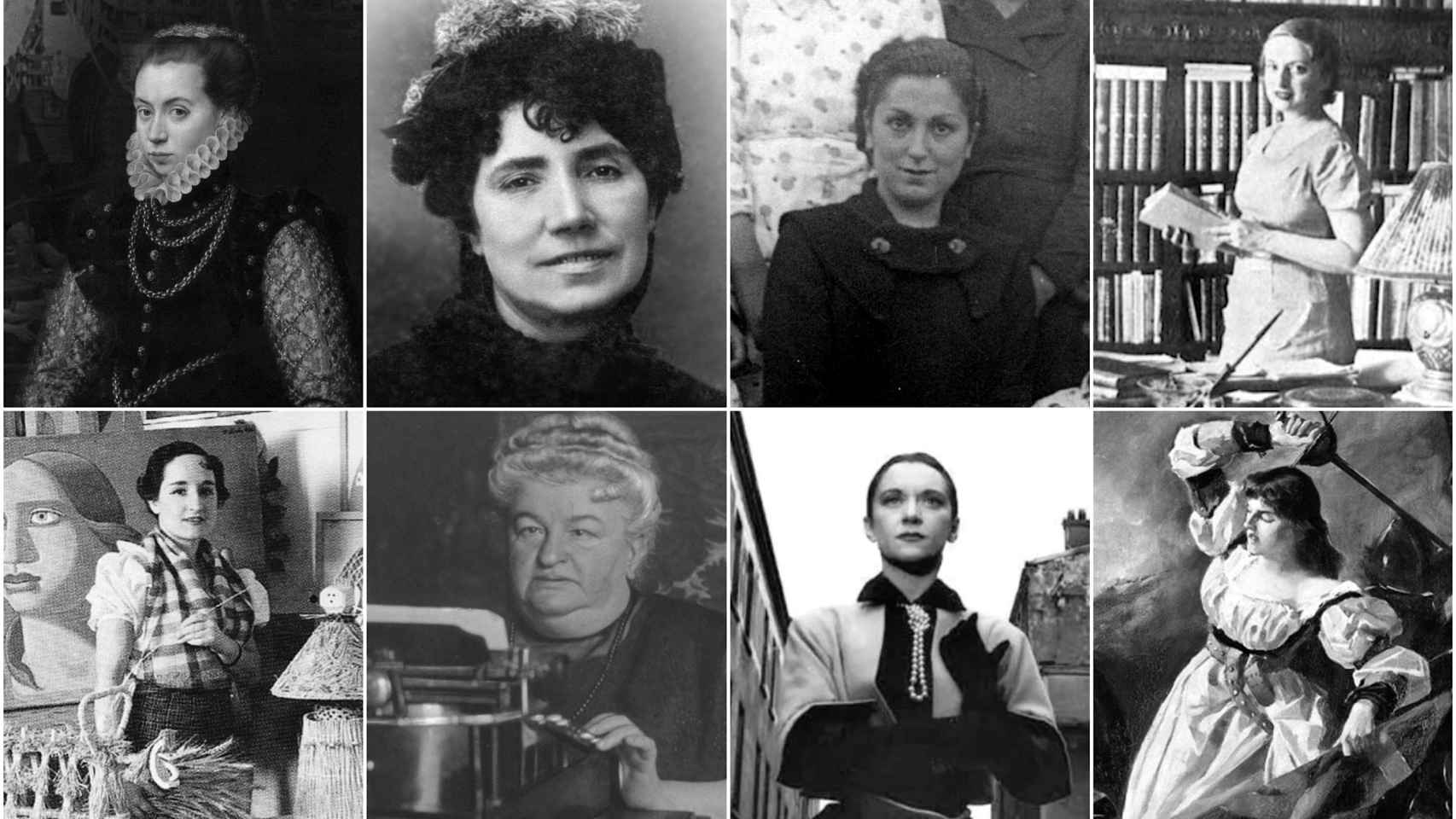

Desde talentosas pintoras, actrices o cantantes hasta perspicaces periodistas, maestras y políticas, son muchas las voces femeninas en la historia de Galicia que lograron marcar a épocas e incluso generaciones enteras. Lo cierto es que la cultura, la sociedad y hasta la propia política entrelazan sus narrativas con la existencia de estas mujeres, cuyas labores particulares han permitido modelar de alguna manera el curso de la historia tanto de Galicia como del resto del país. Es por ello que este 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, hemos querido sacar a relucir los relatos de vida de un grupo de 15 ilustres gallegas, algunas de sobra conocidas y otras a veces olvidadas, pero en todos los casos, cuyos legados han trascendido a sus respectivas épocas

María Soliño/a (1551-fecha desconocida de muerte)

Representación de María con el sambenito (A Paixón de María Soliño)

Condenada por la Santa Inquisición por brujería, la historia de María Soliña, o Soliño, es en realidad la historia de una bruja que nunca lo fue. Nacida en Cangas do Morrazo en el año 1551, esta mujer fue una famosa pescadora y terrateniente gallega. Uno de los momentos más dramáticos en la vida de la morracense tuvo lugar en alrededor del año 1617, pues los saqueos provocados por un ataque otomano en su villa natal acabaron por dejarla viuda y sin ingresos. María Soliña fue condenada por brujería, junto con otras ocho mujeres de la zona, apenas unos años más tarde de aquel trágico suceso, en 1621. En su acusación se detallaba como la gallega acudía sola a la playa durante las noches, un acto que la Inquisición consideró sospechoso. La realidad es que en aquel arenal habían fallecido su marido y su hermano, y hasta allí solía acudir a rezar, al parecer, para que el mar les devolviese sus cadáveres.

María Pita (1565-1643)

María Pita. Foto: Wikipedia

El nombre de María Pita (Sigrás 1565-1643) es también el nombre de una heroína gallega en la historia de España: la gran defensora de A Coruña. Lo cierto es que corría el año 1589 cuando la flota inglesa capitaneada por el temido corsario Francis Drake invadió la bahía coruñesa. Las tropas extranjeras abrieron una brecha en la muralla intentando penetrar en la ciudad por la zona vieja. Según relata la tradición popular, en aquella batalla pereció el esposo de María Pita, la cual tras aquel trágico suceso consiguió reorganizar la defensa y levantar el ánimo de los soldados coruñeses para poder enfrentarse a los invasores. "Quien tenga honra que me siga", se dice que gritó antes de la retirada de la tropa inglesa en una batalla que parecía perdida.

Isabel Barreto (1567-1612)

Isabel Barreto. Foto: Viajeras intrépidas y aventureras

Isabel Barreto de Castro nació en Pontevedra en 1567 y está considerada la primera mujer en alcanzar el cargo de almirante en la historia de la navegación española y la primera conocida también en el mundo. Cabe destacar que esta gallega procedía de una familia noble, por lo que tuvo la oportunidad de viajar y estudiar a lo largo de toda su vida, algo que no era común entre las mujeres de la época. En el año 1595 acompañó por primera vez a su marido, el almirante Álvaro de Mendaña, en una importante expedición con cuatro barcos. Por desgracia, el esposo de Isabel falleció durante aquel viaje, aunque antes del pasamiento había logrado nombrar a su mujer gobernante en tierra y a su cuñado, Lorenzo Barreto, el almirante. El caso es que el hermano de Isabel también murió en la expedición, por lo que la pontevedresa tuvo que tomar el mando de la navegación, llegando a impedir todo tipo de motines y disidencias entre la tripulación para dirigir con total éxito la expedición a Filipinas.

Isabel Zendal (1773-1811)

sIsabel Zendal. Foto: Archivos Españoles

Isabel Zendal Gómez (Ordes 1773, Nova España 1811) fue una enfermera gallega considerada por la OMS como la primera en misión humanitaria y de salud pública de la historia. Zendal participó en la "Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (REFV)", siendo una pieza fundamental dentro del equipo que en el año 1803 llevó la inoculación contra la viruela a todo el Imperio español en Puerto Rico, Venezuela, Filipinas o Cuba entre otros territorios. De hecho, la gallega era la única mujer del equipo médico y la única experta que trató con los 21 huérfanos de la Casa de Expósitos da Coruña que viajaron a América, los cuales más que portadores de la enfermedad, eran vacuna viva y activa. La expedición duró una década y después Zendal se quedó a vivir en México, país donde se le dedicó el Premio Nacional de Enfermería en 1975.

Juana de Vega (1805-1872)

Juana de Vega. Foto: Wikipedia

Activista, escritora y filántropa, ,a figura de Juana de Vega (A Coruña 1805-1872), condesa de Espoz y Mina, resulta enormemente desconocida para el gran público a pesar de ser sido uno de los grandes referentes femeninos del liberalismo progresista español del siglo XIX. Juana de Vega creció en el seno de una familia burguesa de formación ilustrada y liberal, y estuvo casada con el también guerrillero y militar liberal Francisco Espoz y Mina. Tras la muerte de este, la coruñesa se hizo institutriz de Isabel II durante la minoría de edad de la reina y de su hermana la infanta Luisa Fernanda, entre los años 1841 y 1843. Cuando regresó a la ciudad herculina, la gallega mostró un intenso activismo político y social liberal, y fue, de hecho, la promotora de Cruz Roja en A Coruña. De Vega también compaginaba sus labores en la defensa del campo gallego con la escritura de sus memorias.

Concepción Arenal (1820-1893)

Concepción Arenal. Foto: Biblioteca Nacional

Experta en derecho, pensadora, poeta y autora dramática, Concepción Arenal (Ferrol, 1820- Vigo, 1893) es considerada a día de hoy como la gran precursora del Trabajo Social en España así como una de las voces pioneras del feminismo español. El sueño de esta gran humanista siempre había sido el de convertirse en abogada, y es por ello que decidió disfrazarse de hombre para poder asistir como oyente a las clases y participar en las tertulias literarias y políticas de la época en la Facultad de Derecho, pues por aquel entonces la participación de mujeres en este tipo de actos no estaba permitido. Concepción Arenal fue también la primera mujer galardonada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, a la que se presentó también bajo el pseudónimo de un hombre. También fundó La Voz de la Caridad, un periódico que a lo largo de 14 años sirvió a la gallega para denunciar los abusos e inmoralidades de los hospicios y cárceles de la época, cuya publicación llegó incluso a convertirse en un referente a nivel europeo.

Rosalía de Castro (1837-1885)

La escritora gallega Rosalía de Castro. Foto: Wikipedia

Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837- Padrón, 1885) es esa voz eterna, pionera y universal del feminismo y las letras gallegas, considerada una de las escritoras y poetisas más importantes del siglo XIX. Lo cierto es que la compostela está considerada como la principal precursora de la poesía española moderna (de la mano de Gustavo Adolfo Bécquer) y del renacimiento literario gallego (junto a otros como Pondal o Curros Enríquez) así como también del pensamiento feminista en España. Su obra publicada en 1863 bajo el título de Cantares gallegos es recordada todavía hoy como la primera gran obra impresa en el idioma gallego. En lo que respecta al feminismo, la escritora se atrevió también a defender en sus libros y escritos la libertad, independencia e igualdad de las mujeres.

Emilia Pardo Bazán (1851-1921)

Emilia Pardo Bazán.

El nombre de Emilia Pardo Bazán y de la Rúa-Figueroa (A Coruña, 1851-Madrid, 1885) se encuentra en el presente asociado al feminismo y al universo de las letras, pero lo cierto es que esta condesa gallega ejerció un sinnúmero de ocupaciones: novelista, periodista, ensayista, dramaturga, traductora, crítica literaria, editora, profesora, conferenciante e incluso traficante de armas. Emilia Pardo Bazán fue una pionera en las ideas sobre los derechos de las mujeres e incluso consiguió introducir el naturalismo en España. En el ámbito del feminismo, la coruñesa reivindicó a lo largo de su vida y obras la educación de la mujer como derecho fundamental. Además, fue la primera mujer integrante del Ateneo de Madrid, donde fue admitida un 9 de febrero de 1905.

Sofía Casanova (1861-1958)

Sofía Casanova. Foto: Wikipedia

Sofía Guadalupe Pérez Casanova de Lutosławski, más conocida como Sofía Casanova (A Coruña 1861, Polonia, 1958) fue una periodista, actriz de teatro, poeta y novelista que llegó a convertirse en la primera mujer española en ser corresponsal permanente y de guerra en un país extranjero. De hecho, la coruñesa fue testigo directa y narró con sus crónicas dos guerras mundiales y la caída del tzarismo, siendo corresponsal para el ABC durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Cabe destacar que la carrera diplomática de su marido, Wincenty Lutosławski, la llevó a viajar hasta países como Londres, París, Roma o Moscú, e incluso la empujó a aprender hasta seis idiomas. Con todo, Sofía Casanova terminó fijando su residencia en Madrid, donde acometió una intensa labor periodística en la prensa más destacada de la época: El Liberal, La Tribuna, El Pimparcia, Blanco y Negro y el propio ABC. En su faceta como poetisa, podemos afirmar que el rey Alfonso XII fue un gran admirador de sus letras y que llegó a pagar la publicación de su primer libro. También la gallega llegó a estar nominada al Premio Nobel de Literatura en el año 1926.

Concepción Pérez Iglesias (1881-1939)

Concepción Pérez Iglesias. Foto: Wikipedia

Nacida en Santiago de Compostela un 12 de diciembre de 1881, María de la Concepción Pérez Iglesia fue una maestra y política gallega que en 1925 se convirtió en la primera alcaldesa de Galicia y una de las primeras de España. Si bien el sufragio universal femenino no se hizo efectivo en el Estado española hasta su aprobación en la Constitución de la II República en diciembre de 1931, ya una década antes un grupo de mujeres había logrado hacer historia al acceder a las alcaldías de sus respectivas villas. En el caso particular de Galicia, Dona Concha, como era conocida por los vecinos, ostentó dicho cargo en el concello de Portas hasta 1930, municipio al que había sido destinada con apenas 26 años como maestra. Lo cierto es que la gallega tan sólo fue superada por la alicantina Matilde Pérez, la cual había accedido a su cargo dos meses y medio antes. En una sesión plenaria llevada a cabo el 9 de enero de 1925, el entonces alcalde Cesáreo Belsol presentó su renuncia y la compostelana fue elegida en la misma sesión como nueva regidora con seis votos a favor y uno en contra.

María Luz Morales (1898-1980)

María Luz Morales. Foto: Real Academia de Historia

Entre los años 1936 y 1937, la gallega María Luz Morales (A Coruña, 1898- Barcelona, 1980) estuvo al frente del emblemático diario La Vanguardia, siendo la primera mujer en España directora de un periódico nacional. La historia de esta pionera del periodismo cultural y gran escritora del siglo XX se encuentra repleta de momentos fascinantes. Lo cierto es que antes de ocupar su puesto de directora, y bajo el seudónimo de Felipe Centeno, la gallega llegó a redactar un sinnúmero de textos cinematográficos en una época en la que casi nadie prestaba atención a la temática. Una labor que además le sirvió para convertirse en consultora literaria de Paramount Pictures. Cabe destacar que después de la guerra y durante el franquismo fue inhabilitada profesionalmente. Con el regreso de la democracia, la periodista pudo retomar su actividad y colaborar en el Diario de Barcelona hasta el día de su muerte.

Elisa y Marcela (Siglo XIX-XX)

Elisa y Marcela. Foto: Wikipedia

No es una sino dos las mujeres gallegas que hicieron historia en el ámbito de los derechos LGBTI en España. Nacidas en la década de los 60 del siglo XIX, Elisa Sánchez y Marcela Gracia fueron el primer matrimonio homosexual registrado en España, adelantándose más de un siglo a la legalización del mismo que en nuestro país tuvo lugar allá por el año 2005. Ambas maestras se conocieron en 1885 en la escuela donde una estudiaba y la otra ya trabajaba, surgiendo muy pronto una amistad que terminaría por convertirse en un gran historia de amor vivida en la clandestinidad por las presiones y convicciones de la época. De hecho, para poder contraer matrimonio en 1901, Elisa tuvo que hacerse pasar por un hombre llamado Mario Sánchez, adoptando la identidad de un primo suyo que había muerto en un naufragio. No obstante, la pareja fue descubierta y denunciada, teniendo que huir primero a Portugal, y más tarde a Argentina, tras haber sido capturadas y encarceladas previamente. La historia parece difuminarse al otro lado del charco, pues según se conoce comenzaron una nueva vida en familia y Marcela dio luz a una niña, María Enriqueta, aunque tampoco lo tuvieron fácil a pesar de los cambios.

Maruja Mallo (1902-1995)

Maruja Mallo. Foto: Fundación MAFRE

Ana María Gómez González, más conocida como Maruja Mallo (Viveiro, 1902- Madrid, 1995), fue una de las grandes exponentes del cubismo y la pintura surrealista del siglo XX, considerada asimismo una de las principales artistas de la Generación del 27 y del grupo de mujeres artistas e intelectuales bautizadas como "Las Sinsombrero" (Mallo fue además la que le dio nombre a esta sociedad). Enmarcada en su faceta artística dentro de la denominada vanguardia interior española, la gallega estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y, de hecho, fue la primera mujer en aprobar los exámenes y ser admitida en dicha academia. En la capital madrileña se inició también en la vida artística e intelectual, rodeada siempre de grandes figuras del arte y la cultura a las que admiraba y le admiraban a partes iguales, entre ellos Salvador Dalí, Federico García Lorca, Rafael Alberti, María Zambrano, Margarita Manso o Buñuel entre otros.

Matilde Vázquez (1905-1992)

Matilde Vázaquez en Doña Francisquita (1934). Foto: IMBd

La gallega Matilde Vázquez (Cambados 1905-Madrid, 1992) fue la soprano de zarzuela y revista más reconocida del siglo XX. La artista originaria de Cambados se mudo de adolescente con su familia a la capital madrileña, donde enseguida comenzó a dar clases con el maestro de voces Luis Iribarne. Su gran debut como actriz y cantante llegaría de la mano de una pieza de la opereta conocida como Roma se divierte, cuyo estreno tuvo lugar en el emblemático Teatro Reina Victoria. Con el tiempo, la soprano logró conquistar Madrid con su voz, sobre todo, durante las décadas de 1930 y 1940, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del lírico español. La artista gallega consiguió dar también el salto a la gran pantalla con su gran papel de Aurora la Beltrana y la llegada a los cines de Doña Francisquita (1934), basada en la zarzuela homónima y dirigida por el alemán Hans Benhrendt.

María Casares (1922-1996)

La actriz coruñesa María Casares. Foto: Exposición "Eu son de aquí. María Casares"

Considerada una de las grandes damas del cine y teatro francés del siglo XX, María Casares (A Coruña, 1922-Alloue, 1996) fue una actriz gallega que residió en Francia desde el año 1936 provocado por el exilio forzado de su padre, el ministro y jefe de gobierno de la II República Española, Santiago Casares Quiroga. Lo cierto es que la guerra civil española, el exilo y su amor por el filósofo y escritor Albert Camus marcaron la existencia de María Casares. La gallega llegó a ser la primera actriz de la conocida Comedie Française y durante los seis años al frente del Teatro Nacional Popular de Jean Vilar interpretó algunos de los personajes más destacados de su carrera, como Lady Macbeth o Marie Tudor. También desarrolló una importante colaboración con el argentino Jorge Lavelli y llegó a actuar en ciudades extranjeras como Buenos Aires, siendo España el único lugar en el que se negó a actuar y al que juró no regresar mientras viviera el dictador Francisco Franco. No sería hasta el año 1976 cuando María Casares volvería a pisar territorio español para interpretar, por fin, una obra titulada El adefesio, de Rafael Alberti. En su regreso se encontró con un país diferente al que había dejado y es por ello que decidió regresar a Francia (con la pena de no haber regresado a Galicia), donde fue reconocida más tarde con la Legión de honor y consiguió la nacionalidad francesa tras casarse con el actor André Shlesser.