En la puerta del Centro Mixto de Evolución y Comportamiento Humano, algunos de los investigadores aprovechan para echar un pitillo antes de comenzar su jornada. Es una mañana de verano, aún no demasiado calurosa, y los históricos jardines del Instituto de Salud Carlos III exhiben sin pudor la gran cantidad de aves que albergan. Entre ellos, algunos pájaros carpinteros que parecen lanzarme un aviso sobre lo que está a punto de sucederle a mi cabeza. "¿Vienes al registro, no?", pregunta Manuel Martín-Loeches, coordinador del área de Neurociencia Cognitiva del centro. "Pues ahora te pondrán unas esposas, las manos contra el coche y te registrarán a ver lo qué llevas", bromea.

El "registro" es en realidad el experimento científico en el que voy a participar. Después de casi diez años escribiendo sobre ciencia, e incluso habiéndome tomado la libertad de criticar algunos estudios por sus limitaciones estadísticas o de muestra, al fin ha llegado el momento de que la ciencia se tome su merecida venganza. A través de un contacto que trabaja en el centro, me alisté como sujeto a este estudio. Pronto, todo cuanto pasó esa mañana quedará reducido a una serie de valores y porcentajes anonimizados que, con suerte, formarán parte de un trabajo publicado en una revista científica.

Introducción

El edificio, del siglo XVIII, es conocido entre otras cosas por cobijar el despacho del paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, con quien Martín-Loeches colabora habitualmente en investigaciones y libros sobre las conexiones entre el lenguaje y la evolución humana. La neurocientífica Laura Jiménez Ortega, quien dirige el estudio en el que me he enrolado, me guía hacia los sótanos del edificio. Atravesamos un pasillo con estanterías en cuyas repisas lucen cerebros o corazones en formol. Algunos de estos vestigios orgánicos tienen más de medio siglo de antigüedad.

Llegamos a un pequeño complejo compuesto por dos salas, ambas forradas por una lámina de plomo para que las ondas del exterior no contaminen las mediciones del aparato de encefalografía o EEG. En la primera sala hay dos ordenadores, batas colgadas e instrumental, en la oscura sala interior hay un ordenador, una mesa, una silla y un casco con electrodos. Ahí es donde me sientan.

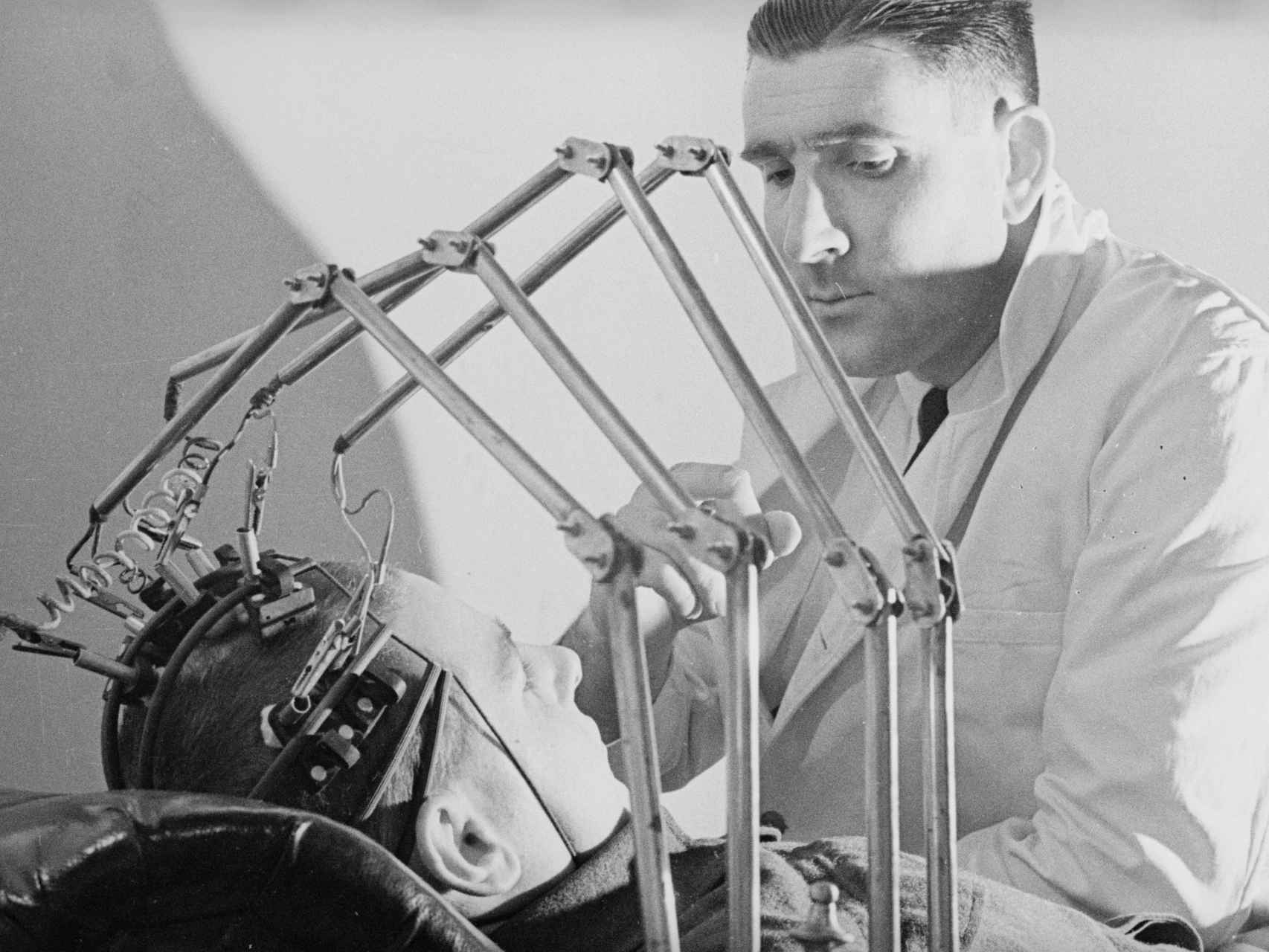

El casco de electrodos.

Lo llaman casco pero se parece más a un gorro de natación con agujeritos. En cada uno de ellos va insertado un electrodo, que sirve para medir la actividad de mi cerebro. "La gente suele pensar que esto te mete electricidad en el cerebro, pero es justo al revés, la única corriente va de tu cabeza a la máquina", explica Jiménez Ortega, mientras ella y su ayudante, la doctora Marta Silvera, aumentan la conductividad de los electrodos. Para que cada uno de los 64 electrodos -59 sobre el cráneo, dos tras las orejas y tres alrededor de los ojos- pueda leer mejor las señales que emite mi cerebro, primero restriegan un abrasivo exfoliante con un palito de madera. Se siente como si me lo estuvieran atornillando. Luego, con una jeringuilla, ponen un poco de salmuera.

Metodología

Frente a los ojos tengo una pantalla donde aparece una cabeza con 60 puntos rojos. Mientras me ajustan cada electrodo siento un escozor, y el punto va pasando de rojo a verde. Cuando todos los puntos están en verde, la pantalla muestra al fin mi actividad cerebral.

Mi primer instinto es pensar en cosas que puedan provocar una perturbación en las ondas, por ejemplo Beyoncé corriendo en traje de baño por la orilla, o mi perro siendo acariciado mientras duerme. Pero no ocurre nada extraordinario. Jiménez Ortega me sugiere que parpadee, y al hacerlo, las ondas de mi cerebro vibran. Al abrir y cerrar las mandíbulas, la perturbación de mi actividad cerebral es aún mayor. Entonces caigo en la cuenta de lo fútil que es obligarte a pensar en algo, como si antes el cerebro no estuviera ya trazando miles de millones de conexiones. De una forma funcional, pensar conscientemente en algo o alguien es irrelevante, es sólo una frase que te dices a ti mismo. Tu cerebro va a seguir funcionando con el piloto automático para calcular lo lejos que están las paredes o si ese sonido que entra por tu oído viene del ordenador o de la habitación de al lado. Pensar en pensar no significa nada, es un relato que me cuento a mí mismo, y ahí están las ondas de mi cerebro para demostrármelo.

La doctora Laura Jiménez explica el funcionamiento del EEG.

"En realidad esto es un meta-experimento para, en futuros estudios, poder discriminar ese ruido que el EEG registra al medir tu actividad y que no viene del cerebro sino del parpadeo", me explica la investigadora. En ese momento una bombilla se me enciende, aunque el electroencefalograma tampoco puede registrarlo. Uno de los principales mandamientos éticos de un científico es no revelar a un sujeto el verdadero propósito de un experimento hasta que no haya finalizado, para no predisponerle. Es el mismo principio que se sigue cuando se administra a alguien un placebo.

Antes de empezar, una cosa más. La científica y su asistente sacan dos tee, los pequeños soportes de plástico donde se coloca la pelota de golf, y me los adhieren con un adhesivo entre las cejas. Ya me lo explicarán.

Experimento

La pantalla en negro muestra frases en letras blancas. Algunas contienen un error sintáctico, por ejemplo: "Los jardineros corta el césped".

Frente a mí tengo un pulsador con dos botones. Cuando en la pantalla aparece un signo de interrogación tengo dos opciones: si veo un error de sintaxis, tengo que pulsar el de la izquierda y, si no, el de la derecha. Frase tras frase, voy respondiendo. Pierdo la cuenta de las frases, pero cada vez que empiezo a distraerme el electroencefalograma me delata, Jiménez Ortega lo nota y pausa el experimento unos segundos.

El segundo bloque es idéntico al primero, salvo por el hecho de que tengo que sujetar un bolígrafo bajo el labio superior. Preguntas, preguntas, preguntas mientras el EEG registra lo que mi cerebro responde. De repente empiezo a verme desde fuera, como en tantos estudios sobre los que he escrito donde un ratón o un chimpancé, al pulsar el botón correcto, reciben un trozo de pienso o un plátano. Me distraigo, hay una pausa. Vuelvo a empezar.

Los electrodos, en función de su conectividad.

En el tercer bloque, tengo que morder en horizontal el bolígrafo mientras respondo. Al parecer, es importante que no relaje los músculos. El agotamiento empieza a hacer mella en mí. Deben de haber pasado casi dos horas desde que estoy sentado con el casco de electrodos. Algunas de las frases que aparecen son intransitivas, o están incompletas. "El detective privado investiga", por ejemplo.

En varias ocasiones me confundo, bien por distracción o porque las frases son sintácticamente correctas pero no tienen sentido, tipo "los abuelos adormecen la pintura".

Por fin llega la última parte. Jiménez Ortega me pide fruncir el ceño hasta que los dos tee que llevo en el entrecejo se toquen, y entonces repito otra tanda de preguntas.

Resultados

Diez minutos más tarde, estoy lavándome la cabeza en un lavabo, ya que tras quitarme delicadamente el casco y los electrodos, tengo el pelo cubierto de salmuera y exfoliante. En mi cráneo quedaron una cincuentena de pequeñas postillas que irían manifestándose durante los siguientes días.

Al volver, Jiménez Ortega estaba exportando los resultados del sujeto 2A, es decir, yo, a un pen drive mientras su ayudante aclaraba en un barreñito la salmuera de los electrodos. Es hora de saber en qué me han mantenido ocupado las últimas tres horas.

"Cuando estabas mordiendo el boli así, estabas forzando los mismos músculos que cuando pones una sonrisa", explica, "provocas lo que se llama una sonrisa de Duchenne o una falsa sonrisa". En teoría, al estimular esos músculos de mi cara, mi cerebro segrega las mismas hormonas que cuando estoy feliz, como la serotonina, sin necesidad de estarlo.

El cerebro de un redactor de El Español, en acción.

"Lo que se hace en estos experimentos es colocar el boli y hacer leer historias a la gente, para que califiquen si les han parecido tristes o divertidas", prosigue. "Los relatos en los que el sujeto muerde un boli son calificados de más positivos". Y sólo porque están mordiendo un tubo de poliestireno.

"Se llama hipótesis del feedback facial: cuando tienes una emoción, los músculos de la cara están también implicados, forman parte del circuito de las emociones", explica, "si tú estás estimulando esa musculatura, inconscientemente estás activando el circuito".

Conclusión

Jiménez Ortega y sus compañeros llevan tiempo estudiando cómo el lenguaje se ve afectado por las emociones. "Paradigmáticamente, y en la sintaxis en concreto, se pensaba que el lenguaje era modular, encapsulado y que no se veía afectado por nada, es un modelo clásico, de Chomsky, de Fodor..."

Estas ideas están arraigadas hasta tal punto que muchos de los revisores de las revistas científicas a las que mandan los artículos no se creen los datos que reciben. "Hemos encontrado que las emociones afectan al procesamiento sintáctico, empezamos insertando adjetivos o párrafos emocionales, con distintas variaciones", dice la neurocientífica.

En mi caso particular, lo que han hecho es crear una emoción encubierta a través de la expresión facial para ver si eso afecta al lenguaje, si mi sintaxis se ve afectada por las emociones. "Esto rompería todos los modelos clásicos, y ya tenemos cinco o seis publicaciones en este sentido, pero no son suficientes porque sólo hay dos laboratorios en el mundo que estemos haciendo esto", explica.

Además, mediante esta manipulación estaban poniendo a prueba la llamada teoría del embodiment (en español, corporeización). La teoría dice que el lenguaje tiene su origen en mecanismos fisiológicos. En este sentido, un estudio realizado hace unos meses en la universidad canadiense de British Columbia sugería que los bebés no aprendían a hablar imitando sonidos, sino fijándose en cómo los adultos mueven los labios y la lengua.

"Entonces, independientemente de que yo esté elicitando o no una oración, el hecho de estimular la cara tendría mucho que ver con la sintaxis, pero la emoción tiene que estar encubierta y ser inconsciente, subliminal; si desde el principio te hubiese dicho que tienes que estar alegre habría fastidiado el experimento", concluye.

Salgo a los jardines de nuevo, es casi mediodía y los pájaros carpinteros parecen haberse callado. Siento el cráneo como un tronco por el que ellos hubieran pasado dos horas de asueto. Un ratón o un macaco Rhesus se habrían llevado un buen aperitivo de este experimento, yo me llevo una recompensa de 15 euros. Generalmente, los sujetos de los estudios científicos sobre los que escribo suelen ser estudiantes. Jiménez Ortega me contaba que antes solía dar una gratificación simbólica, como medio punto extra en un examen. El problema es que la medida era discriminatoria, ya que los estudiantes zurdos no pueden presentarse como sujetos. Los calvos tampoco son ideales, porque tienen la piel más curtida y los electrodos no captan tan bien las señales.

Antes de volver al periódico, pienso brevemente en la cuestión ética de si debería escribir sobre este estudio una vez sea publicado. Y finalmente, si debería haber escrito esta historia apretando un bolígrafo entre los dientes, por el bien de la sintaxis.