Aunque siempre nos cuentan lo mismo, no todo fue buscar oro y convertir a los indígenas a la verdadera religión a golpe de espada. La historia de España en el Nuevo Mundo también se escribe a través de aventuras como la de Francisco Hernández, médico y naturalista que protagonizó la primera expedición científica en América por orden de Felipe II.

Nacido en La Puebla de Montalbán (Toledo) a comienzos del siglo XVI, estudió medicina en Alcalá y ejerció en Guadalupe (Cáceres), centro de peregrinación muy conectado con la corte y con los conquistadores extremeños que cruzaban el Atlántico. A Hernández le gustaba estudiar toda clase de vegetales y sus propiedades terapéuticas pateando el monte u observándolos en el jardín botánico del que se encargaba en la villa. Además, tenía buenas relaciones con los más insignes médicos de la época, de los que se rodeaba el monarca.

De hecho, él mismo ya era un científico reconocido cuando a sus 56 años le fue encargada la misión de su vida por parte del hombre más poderoso del mundo: viajar a Nueva España y averiguar todo lo que pudiera sobre los usos medicinales de sus plantas. Preguntaría a indígenas y españoles, estudiaría cómo cultivarlas y las llevaría a península.

Felipe II no sólo vivía para las guerras y la religión, la investigación científica –todo lo científica que se puede considerar en el siglo XVI- también era objeto de sus preocupaciones. El laboratorio de destilación que montó en El Escorial –11 salas de alambiques, hornos y diversos aparatos a disposición de botánicos y alquimistas- tuvo que ser digno de admiración. Así que no es de extrañar que se preguntase si en las lejanas tierras que se iban incorporando al imperio se podrían encontrar remedios a las enfermedades europeas.

En agosto de 1572 Francisco Hernández desembarcó en Veracruz iniciando su aventura, cuyo propósito era secreto. Durante tres años recorrió lo que hoy es México y América Central acompañado por botánicos, médicos y tres pintores indígenas que habrían de registrar por medio de sus dibujos y con gran detalle la flora y la fauna de rincones apenas explorados.

Hallazgos e incertidumbre

Podemos imaginar la emoción y la incertidumbre: cientos de kilómetros de penurias, miedos y descubrimientos asombrosos en una naturaleza virgen. El estudio de la cultura de los pueblos nahuas y sus prácticas curativas también iba a ser una pieza fundamental. Cultivos tan universales hoy en día como la piña, el cacao y el maíz se revelaron por primera vez para los ojos europeos en aquel viaje.

Entre 1574 y 1577 se quedó en la ciudad de México para ordenar todo el material recogido, escribir, dibujar, cultivar y experimentar con las plantas que se había encontrado. El trabajo fue impresionante: describió unas 3.000 plantas, unos 400 animales e incluso 35 minerales que pudo relacionar con la medicina, toda una enciclopedia de historia natural que excedía con mucho el encargo inicial.

Un rey impaciente

Sin embargo, el rey estaba impaciente, según demuestra la correspondencia que intercambió con el expedicionario. Acompañado a diario por 70 médicos de cámara que estaban pendientes de su maltrecha salud, quizá esperaba remedios milagrosos en América.

En 1576 Hernández le envió 16 volúmenes que plasmaban un trabajo titánico: 893 páginas de texto y 2.250 de ilustraciones a todo color. Más tarde llegarían a la península más documentos junto con plantas vivas, semillas, raíces, animales disecados, minerales y otros materiales, una extraordinaria recopilación de saberes que no fue valorada tal y como se merecía. Probablemente, Felipe II pasaba de tanta ciencia básica y sólo esperaba una especie de manual farmacológico.

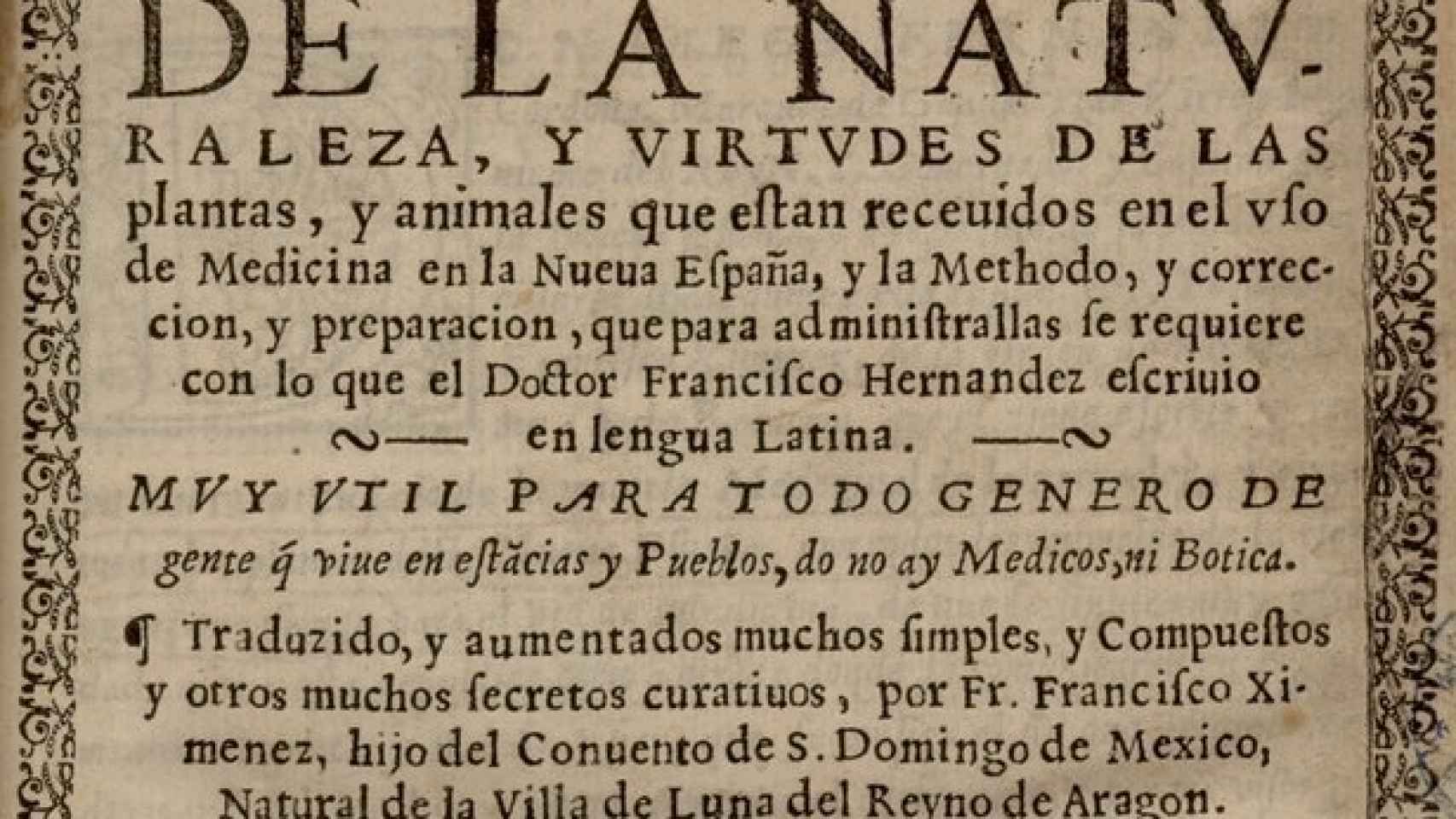

De hecho, el toledano escribió Historia Natural de Nueva España que no vio publicada. Aunque sus escritos se conservaron en El Escorial, un incendio acabó casi por completo con ellos en 1671. Sin embargo, Felipe II había encargado al napolitano Nardo Antonio Recchi una versión abreviada que permitió una mayor difusión de su obra tiempo después y por diversas vías.

Hernández fue pionero, protagonizando una aventura digna de las grandes expediciones de los siglos XVIII y XIX y, precisamente, fue 200 años más tarde cuando otros eruditos europeos reconocieron el valor de su obra, que habría de inspirar a muchos otros científicos. Aunque sus últimos años fueron amargos y se sabe que acabó muy disgustado con el rey, su minucioso trabajo dio sus frutos, como la semilla de una de sus queridas plantas.