En España, 3 de cada 10 muertes anuales se deben a una enfermedad cardiovascular (ECV). De ellas, el 80 % podrían haberse evitado, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), siguiendo un estilo de vida saludable y reduciendo los factores de riesgo.

Entre esos factores de riesgo, la obesidad destaca por su elevada prevalencia. Basta pensar que nada menos que el 61,4 % de los hombres y el 44,1 % de las mujeres mayores de 18 años en España presenta obesidad o sobrepeso.

Estas cifras aumentan cada año no sólo en población adulta sino, de manera especialmente preocupante, en niños.

Primera causa de muerte

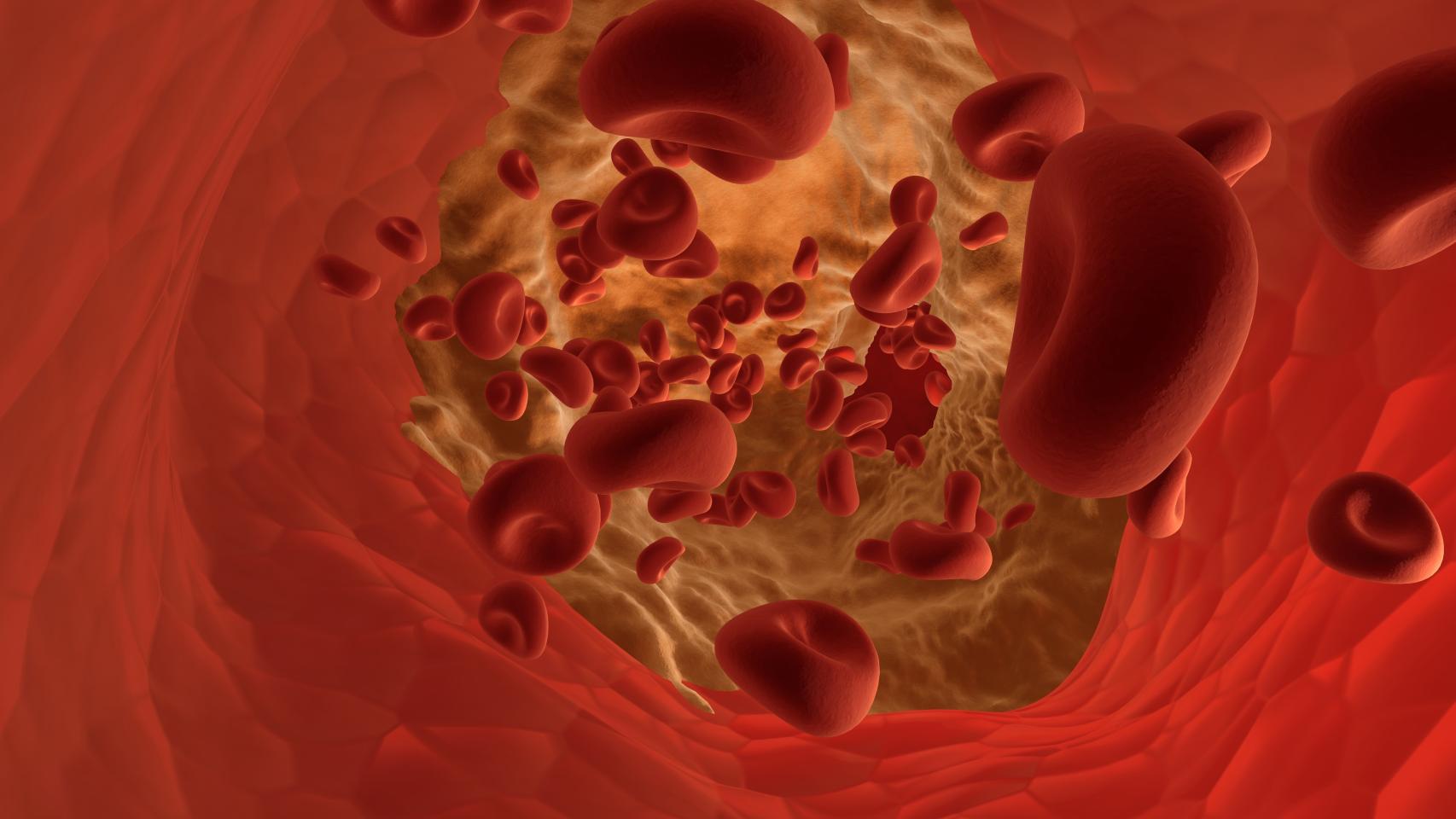

El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, las arterias, las venas y otros vasos de menor calibre. Para que la sangre llegue a todos los órganos, el corazón actúa como un sistema de bombeo y la sangre circula por las arterias.

Éstas no son un mero conducto, sino que tienen la capacidad de contraerse y dilatarse para ajustar la cantidad de sangre con la que riegan a los diferentes órganos. Por esta razón, y para poder adaptarse a la fuerza con que la sangre sale del corazón, las arterias son elementos elásticos.

El término enfermedad cardiovascular (ECV) engloba todos aquellos problemas relacionados con el corazón y los vasos sanguíneos. Entre ellos se encuentran la cardiopatía coronaria, la insuficiencia cardiaca, las arritmias, la arteriopatía periférica, la hipertensión arterial o el accidente cerebrovascular. Juntos son responsables de más del 25 % de las muertes anuales en los países desarrollados.

Obesidad, principal factor de riesgo

La OMS define la obesidad como “la acumulación anormal o excesiva de grasa, que tiene repercusiones para nuestra salud”. Ese exceso de grasa se almacena en el tejido adiposo blanco en forma de triglicéridos para poder movilizarlos como fuente de energía en periodos de carencia.

Sin embargo, esa capacidad de almacenamiento del tejido adiposo tiene un límite. Cuando se sobrepasa dicho umbral, el exceso de grasa comienza a acumularse en otros órganos que no están especializados en ello, causando efectos tóxicos. Este sería el caso de la enfermedad del hígado graso, paso previo para el desarrollo de cirrosis o de cáncer hepático.

Además, durante ese proceso de acumulación excesiva de grasa, tanto la estructura como la biología del tejido adiposo cambian. Como consecuencia, se convierte en un órgano secretor de señales inflamatorias o de radicales libres a otros tejidos.

De esta forma, el tejido adiposo de un paciente obeso lanza estas “señales de emergencia” en forma de moléculas a todos los tejidos, incluyendo al corazón y a los vasos sanguíneos, para intentar limitar la llegada de más grasa.

Obesidad y riesgo de hipertensión

De manera natural, nuestras arterias son capaces de contraerse y relajarse para ajustar el volumen de sangre que llega a los tejidos según sus necesidades. En los pacientes obesos, las señales de socorro emitidas por el tejido adiposo favorecen la contracción de las arterias y evitan que se puedan relajar.

Como si se tratara de una manguera que mantuviéramos apretada, contraer el vaso aumenta la presión arterial y, por tanto, promueve un mayor riesgo de desarrollar hipertensión. Además, al circular con mayor presión, la sangre puede debilitar la estructura interna de las arterias, haciéndolas más susceptibles a la ruptura.

Esto puede dañar el corazón, los riñones o incluso los pequeños vasos sanguíneos que riegan los ojos , causando problemas de visión que desembocan, en ocasiones, en ceguera.

Obesidad y rigidez de arterias

Durante el desarrollo de obesidad, las señales enviadas por el tejido adiposo disfuncional también alteran la estructura de los vasos sanguíneos. Si este remodelado vascular se mantiene en el tiempo, se producirá la deformación o el debilitamiento de la pared del vaso.

Así, el ensanchamiento o abombamiento anormal de una parte de una arteria la hace muy susceptible de sufrir una rotura, lo que se conoce con el nombre de aneurisma. En las arterias, la rotura de estas arterias se asocia con una elevada mortalidad.

En otras ocasiones, la pared arterial se vuelve más rígida por un acúmulo excesivo de colágeno (proteína que confiere rigidez a los vasos) y una pérdida de elastina (proteína responsable de la elasticidad). Esto evita que la arteria pueda adaptarse a los cambios de presión arterial, lo que supone otro mecanismo para la aparición de hipertensión.

En conjunto, sería una situación similar a lo que le ocurriría en una manguera vieja expuesta al sol durante mucho tiempo. La goma se reseca, pierde flexibilidad y surgen grietas por donde pueden aparecer fugas.

Arteriosclerosis, el asesino silencioso

Nuestras células necesitan colesterol para realizar multitud de funciones: desde sintetizar sus membranas hasta generar hormonas tan importantes como el cortisol, los estrógenos o la testosterona. Parte del colesterol que requieren les llega a través de las arterias.

En la obesidad, la cantidad de colesterol que viaja en la sangre hacia los tejidos (el mal llamado “colesterol malo” o LDL-colesterol) suele estar aumentado, mientras que los sistemas de retirada de colesterol sobrante (el colesterol “bueno” o HDL-colesterol) están reducidos. Cuando las células han captado todo el colesterol que necesitan, dejan de captarlo y tiende a acumularse en las paredes de las arterias.

El acúmulo inicial puede complicarse con el tiempo por la llegada de más colesterol y de células del sistema inmune, aumentando el tamaño de este depósito conocido como placa de ateroma. Al final, todo conduce al estrechamiento o incluso a la completa obstrucción de las arterias.

Este proceso, denominado ateroesclerosis, es similar a cuando tenemos un atasco en las tuberías de casa. Por un lado, el espacio libre que tiene la sangre para pasar se ve muy reducido, lo que favorece un aumento de la presión arterial en ese punto. Por otro, parte de esta placa, en muchas ocasiones inestable, puede desprenderse generando trombos que viajan por el torrente sanguíneo hasta alcanzar vasos sanguíneos más pequeños.

Este es el caso de las arterias coronarias o las cerebrales que oxigenan el corazón o el cerebro, respectivamente. El taponamiento de estos vasos de pequeño calibre causa procesos isquémicos potencialmente mortales, como el infarto de miocardio o el ictus cerebral.

Tradicionalmente, se estimaba que la progresión de esta enfermedad era lenta y pasaba de manera asintomática. Sin embargo, estudios recientes liderados por el Dr. Valentín Fuster han puesto de manifiesto que esta enfermedad puede desarrollarse de manera muy rápida en pacientes asintomáticos. En solo 3 años observaron un notable desarrollo de la placa de ateroma en individuos asintomáticos de entre 40 y 50 años, lo que aumenta el riesgo de sufrir infarto o ictus.

Por ello, la mortalidad cardiovascular asociada a la obesidad debe abordarse desde la prevención, el diagnóstico temprano y unos hábitos de vida saludables. La terapia farmacológica individualizada para cada situación clínica es de gran utilidad para el control y la ralentización del daño vascular asociado a la obesidad, aunque puede perder efectividad cuando el daño se ha prolongado en el tiempo y llegar incluso a requerir acciones quirúrgicas.

* profesora catedrática de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad San Pablo CEU.

* rofesor adjunto de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad San Pablo CEU.

** Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.