La tensión era tan grande en el Centro Acuático de Río que hasta hubo que repetir la salida. En la tribuna, el público aguantaba la respiración antes de presenciar dos minutos que fueron un suspiro y que quedarán grabados con tinta de oro en la historia de los Juegos Olímpicos. Después, todo se vino abajo tras una nueva exhibición aplastante del nadador más grande de todos los tiempos: Michael Phelps.

El estadounidense no regresó a la piscina por simple casualidad. La derrota que sufrió en Londres 2012 en su prueba fetiche, los 200 mariposa, por cinco míseras centésimas de segundo ante Chad Le Clos, fue una especie de KO inesperado, un golpe bajo que le había dejado secuelas hasta este mismo martes. Pero ahora ya tiene su revancha, dejando claro que él es el número uno, que lo de hace cuatro años fue un espejismo.

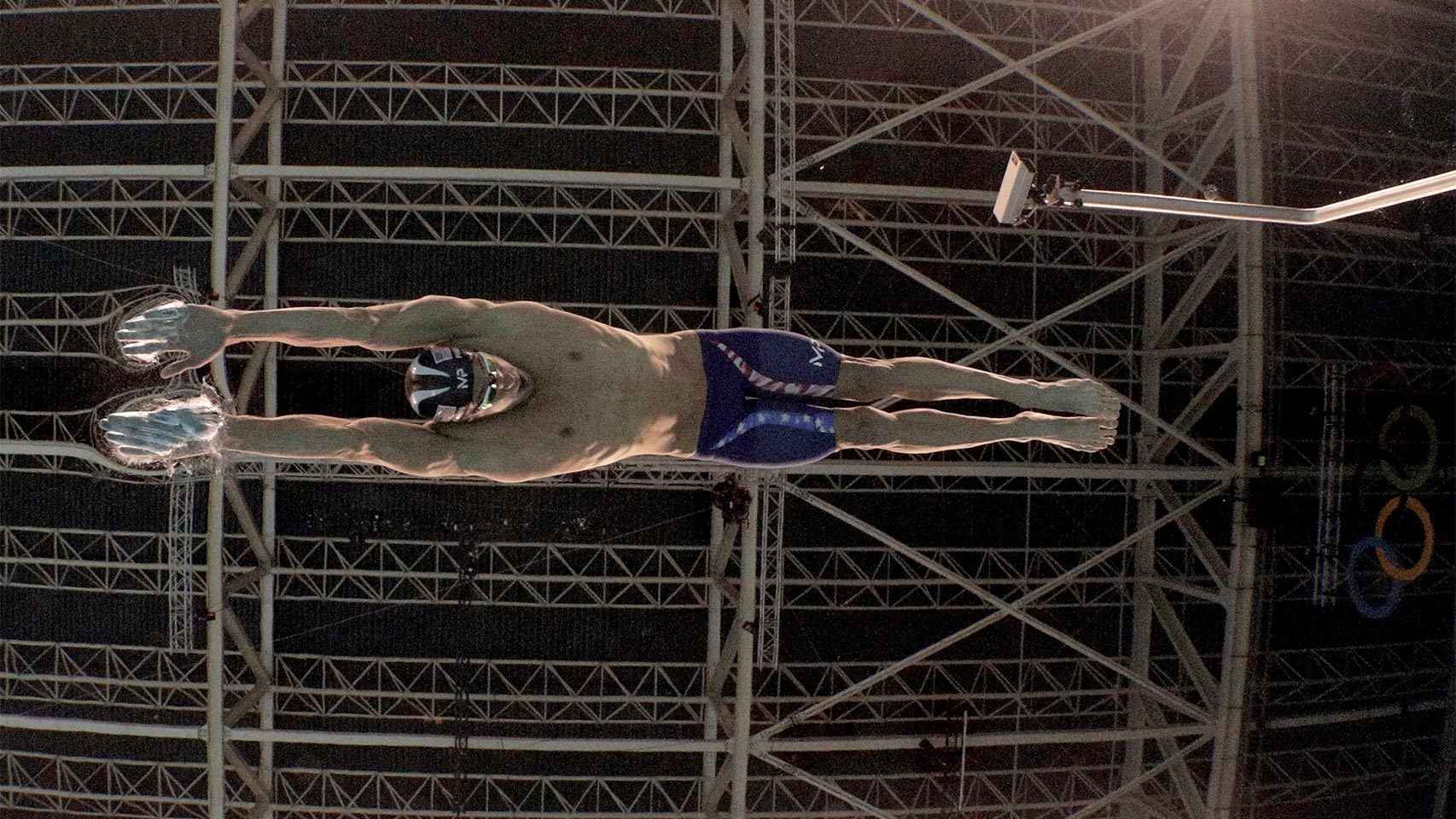

Tras el impás de la salida, Le Clos, con la mejor fase submariana, emergió del agua como una exhalación. Tocó la pared de los primeros cincuenta metros en cabeza, pero Phelps, por la calle de al lado, le sobrepasó tras el viraje con el ímpetu y la fuerza de un tiburón blanco, oliendo la sangre de sus rivales. El submarino de Baltimore comenzó a aumentar su ventaja brazada tras brazada. No nadaba, flotaba sobre la piscina.

Phelps recuperó su corona con una superioridad antológica. Levantó el dedo índice y lo movió de izquierda a derecha, diciendo que no, que él es el número uno. Un gesto con un claro destinatario, Chad Le Clos, hundido en los últimos cincuenta metros hasta verse rezagado a la cuarta plaza, fuera del podio. Mientras el sudafricano recuperaba el aliento, Phelps se subió a la corchera, con la mirada desafiante de un lobo feroz, y levantó los dos brazos al aire. La sombra de su figura invadió todo el planeta.

El nadador estadounidense subió al podio a recoger su vigésima medalla de oro en unos Juegos Olímpicos -la vigésimo primera llegó minutos después en el relevo 4x200 libre- invadido por la emoción. Sus ojos vidiriosos a punto estuvieron de romper en un mar de lágrimas. Parecía una joven promesa que acababa de conseguir su primer gran título. Sin embargo, Michale Pehlps tiene 31 años y se ha convertido en el primer nadador de la historia en proclamarse campeón olímpico en una prueba individual que sobrepasa la treintena. Lo celebró con su madre, presente como siempre en la grada, su mujer, y también con el nuevo miembro de la familia: Boomer, su hijo de tres meses.

Le Clos y Cseh, los derrotados

Durante las semifinales, una imagen recogida en la cámara de llamadas había avivado la tensión que envolvía a la prueba de los 200 mariposa. Mientras Le Clos se desprendía de los nervios bailando como un boxeador, Phelps, sentado en una silla con los auriculares sobre las orejas y tapado con la capucha, fulminaba con la mirada al sudafricano. Llevaban un año de ciertos enganchones a través de los medios de comunicación, pero el agua ha puesto a cada uno en su sitio.

Chad Le Clos finalizó cuarto, superado por el japonés Masato Sakai -plata- y el jovencísimo húngaro de 19 años Tamas Kenderesi -bronce-, un diamante en bruto que ha explotado en el mejor escenario posible. Una decepción para el sudafricano -medalla de plata en los 200 libre el martes-, que no pudo revalidar su gran título. Otro de los grandes derrotados fue Lászlo Cseh, el actual campeón del mundo y líder mundial del año que se derrumbó hasta la séptima plaza, lejos de la pelea por los metales.

Pero Le Clos carga este año con una pesada losa. Sus padres, los dos grandes pilares de su vida, están luchando contra el cáncer -ella de pecho, él de próstata-. Ambos estaban en la grada del Centro Acuático de Río, Bert y Geraldine, animando a su hijo. Chad no pudo brindarles un oro especial, pero como confesó fechas antes de viajar a Río, "al final del día, gane o pierda, haré sentir a mis padres orgullosos". La gran lucha de los Le Clos está fuera de la piscina.