La leyenda del M.P.

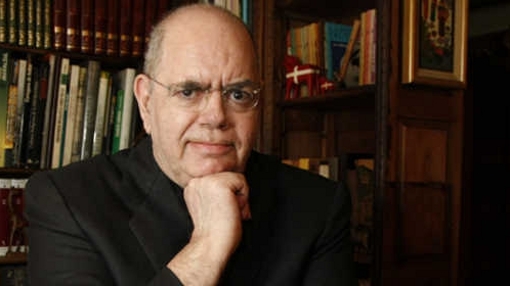

José Luis Martín Prieto

Fue uno de los más relevantes periodistas de la transición: José Luis Martín Prieto, el Eme (M.) Pe (P.), así llamado con todo el cariño y la admiración de la profesión entera. Sus crónicas del juicio del 23 de febrero y las de América Latina quedarán como un dictado de periodismo y literatura periodística de primer orden. Porque resulta que para ser periodista hay que saber escribir, y hay quien siendo periodista, y con mucho poder, no sabe escribir aunque insiste en sus artículos mal escritos y desaforadamente depresivos, ahora que lo han echado del poder que él creía que era suyo para siempre. Cuentan desde el periódico en el que escribió esas crónicas, periódico de referencia de España en los tiempos de la transición y en los ya entrados en la democracia, que el M.P. llegaba de Campamento en silencio por la tarde, al final de las sesiones de juicio. Se sentaba a su máquina de escribir, aporreaba el artefacto escribidor con una fuerza y una sabiduría excepcionales y a la hora y media terminaba su magistral crónica. Se bajaba al bar que estaba debajo de la redacción, se enfrascaba en sus pensamiento con whisky y, en silencio, se pasaba horas libando el escocés. Cuando ya estaba suficiente mojado por dentro, tomaba un taxi y se iba a su casa a dormir hasta el día siguiente.

Pero cuentan que un día escribió la crónica, la dejó encima de la mesa del jefe de cierre, se bajó al bar de siempre y, como siempre, se hinchó de escocés hasta que decidió marcharse para su casa. Ocurrió que se perdió la crónica, y piensen que estamos en los tiempos de la máquina de escribir, no en estos que podemos dejar copia de todo lo que escribimos en el ordenador. El director del periódico, que hasta hoy no ha sabido nunca escribir medianamente bien, decidió enviar a un par de amigos del M.P. a buscarlo a su casa, a darle café (no en el sentido del asesino de Queipo de Llano), sino café-café, puro colombiano. Para despertarlo, ducharlo y hacerlo regresar al periódico y volver a escribir la crónica. Así se hizo y todo salió bien. Pero a los tres días, apareció la primera crónica, la que se había perdido, y alguien cotejó su redacción con la segunda que había escrito el M.P. antes de beberse todo el escocés del bar. El asombro fue una sorpresa para todos: era la misma crónica, estaba redactada exactamente igual, en los mismos términos, con los mismos conceptos y con las mismas palabras. Me imagino la envidia del director... Dicen ahora, a toro pasado, que eso no ocurrió nunca, que es una leyenda periodística-urbana que nació de la admiración que le tenían todos entonces. Y a mí, ¿qué?

En el viejo Oeste del gran periodismo español de la época de la transición, queridos mentirosos, la leyenda es más importante que la historia real: la verdad es la leyenda y lo otro, la historia, siempre es una excusa de los ególatras ganadores y casi siempre mediocres. O sea, recuerden ahora la película El hombre que mató a Liberty Valance.

Una vez en San Sebastián de la Gomera, en el parador que levantó Palazuelo en piedra de la isla, nos tocó dormir en habitaciones contiguas los M.P y a mi mujer y a mí. Toda la noche estuve sin pegar un ojo, hasta las seis de la mañana, porque el M.P. no dejaba de aporrear sin ninguna piedad su máquina de escribir. De vez en cuando se paraba, salía a la terraza en calzoncillos y camiseta, se quedaba mirando para la luna clara, mientras fumaba inconteniblemente y volvía al tajo como un buscador de oro en una mina regresa a perforar la tierra en busca del tesoro que imagina encontrar un par de minutos más tarde.

Ahora hace años que no veo al M.P. Echo de menos sus artículos, su humor cáustico, sus enseñanzas de la escritura y de la vida. Lo echo de menos de verdad, cuando los amigos se van yendo para siempre y él, que está con nosotros, se ha vuelto invisible para todos. Siento por el M.P una admiración profunda, que no ha decaído con los años, todo lo contrario, ha subido toneladas de recuerdos y admiraciones. Hacía en su casa unas fiestas interminables y sobre las dos de la mañana llegaba siempre un taxista con un fajo de periódicos de todo género, desde la derecha a la izquierda, que se repartía entre quienes aguantábamos la muerda hasta la madrugada. Actrices, políticos, escritores, periodistas: para escribir cien artículos en aquella fiesta. Una noche, entrados los dos en tragos, me mostró dos de los cientos de tarjetones que su director, en tiempos de admiración y antes de que llegara la ruptura entre el genio periodista y el mediocre poderoso, le enviaba cada vez que escribía M.P. una de sus piezas maestras. Ahí están los tarjetones, en manos y en el silencio de aquel genio a quien me gustaría ver pronto en una francachela que nos devolviera la cercanía, la complicidad y parte de la vida perdida.