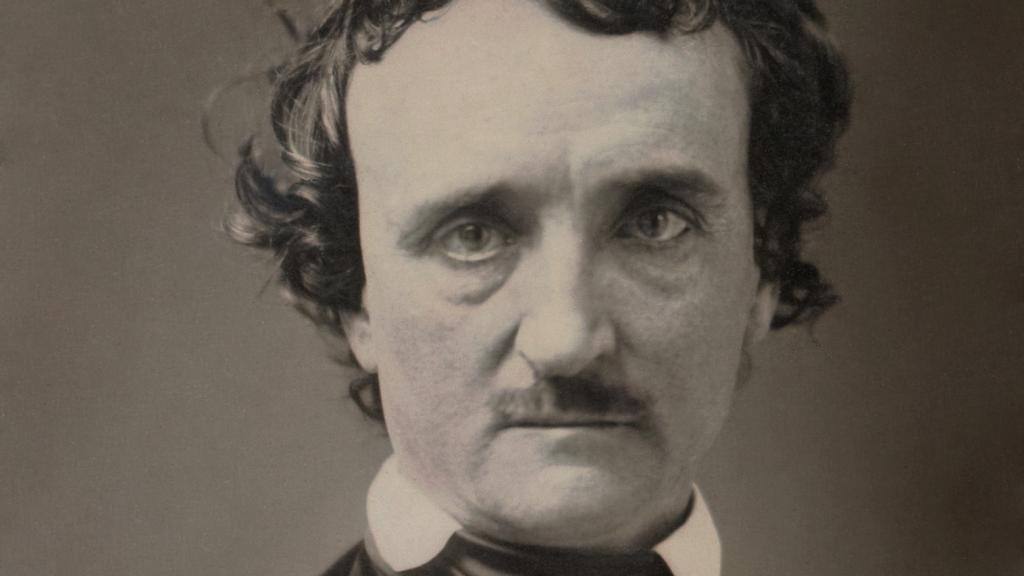

Edgar Allan Poe en junio de 1849

Divagación sobre la guerra interior

La palabra puede ser un apoyo para seguir adelante, un incentivo contra los fantasmas que van surgiendo

A diario estamos sometidos a un estallido de noticias e información que hacen la vida casi imposible. Las urgencias provocan el resto: un equilibrio que más bien parece un caso de retroalimentación en un bucle interminable de necesidades que, en realidad, no necesitamos. Las guerras exteriores impiden que nos dediquemos más a ganar la guerra interior, la que se desarrolla en nuestro cerebro todos los días, con frentes movedizos y estados mayores que no saben (no sabemos) de la misa la mitad. La guerra interior suele perderla el ser humano por despistes e incurias que se transforman en costumbres perniciosas. De ahí al abismo no hay más que el paso que damos para caer de cabeza en el fracaso.

La guerra interior de un poeta loco, como suelen ser los poetas verdaderos, es un duelo infinito en busca de la palabra exacta que, sin embargo, no es lo más importante de sus menesteres. La palabra puede ser un apoyo, de hecho lo es, para seguir adelante: un incentivo en el frente contra los fantasmas que van surgiendo a cada hora, las sombras tal vez inexistentes que nos impiden ver esa luz también inexistente al final de un túnel que tampoco existe. Así es el laberinto de la vida para un escritor: además de buscar y encontrar la palabra, tiene luego que colocarla también en el lugar exacto.

Las palabras están siempre ahí, hay que escogerlas, pero luego no se termina ni la guerra ni el fuego. Al contrario, empieza otra etapa nerviosa y febril para encontrar un lugar exacto para el que fueron encontradas. Y ahí está el poeta, ahí en esa exactitud está el poema y la guerra interior e interminable. Imagínense a Kafka mirándose a un espejo en la soledad de una ciudad vacía hasta encontrarse cara de gusano, de escarabajo, de insecto, de bichos inmundos con corbata, cuando ayer mismo, hace tan sólo un instante, era un hombre con nombre y apellido.

Las palabras están siempre ahí, hay que escogerlas, pero luego no se termina ni la guerra ni el fuego

Imagínense la guerra interior de Edgar Allan Poe, con quien Cortázar tuvo también su guerra interior: traducirlo al español por consejo de Francisco Ayala, de quien Umbral escribió que era un escritor sin lectores. ¿Y qué?, me pregunto yo. ¿Resuelve acaso la guerra interior del escritor uno o mil lectores que tenga o no ese mismo u otro escritor cualquiera? La guerra interior no tiene nada que ver con el mundo exterior. Ni siquiera los gestos más mínimos, los lenguajes, los códigos, las costumbres, tienen nada que ver.

La guerra interior no acaba para mucha gente ni cuando llega la paz, sino que se mantiene viva, es fogueada mientras haya respiración y voluntad de lucha en el ser humano. Poe, por ejemplo, se supo loco y siempre defendió esa locura, la suya y la locura de los demás, afirmando que no estaba muy claro el límite entre la demencia y la llamada cordura que tal vez fuera más locura que la misma demencia.

Un escritor, incluso el más silencioso, si lo es de verdad, lleva cargando toda su vida con la guerra interior, un universo borrascoso al borde de la paranoia constante, un torneo en el que el escritor inventa incluso los enemigos contra los que acomete lanza en ristre, sin darse cuenta de que esos enemigos, en la inmensa mayoría, no existen, sino que son inventos de su propia imaginación para desarrollar esa guerra interior que lo llama a vivir siempre en el campo de batalla. Ahí, entre la información de locos que recibimos todos los días, el exceso de necesidades del que nos hemos rodeado como una obligación y las guerras que nos vienen dadas desde el exterior, se pierde el más sabio y el más inteligente.

Por una palabra exacta en el exacto lugar del texto un poeta da la vida si hace falta

Vale la pena la guerra interior: luchar con uno mismo hasta domeñarnos a golpes contra lo que Sabato llamaba fantasmas y otros han dado en llamar demonios. Demonios o fantasmas, sombras nada más, pequeños golpes continuados en el interior de una guerra que también se inventa y se multiplica en la imaginación del escritor, que todo lo engrandece, que da a todos una importancia que no tiene. Todo, tal vez, por una palabra y su lugar exacto. Por una palabra exacta en el exacto lugar del texto un poeta da la vida si hace falta, muere en el campo de Marte con todas las medallas y el orgullo del guerrero que lucha por una entelequia que puede no tener nunca lectores.

¿Y al poeta que le importa? Lo que le interesa es ganar la guerra interior, llenar aquel lugar vacío que imaginó desde siempre con las palabras exactas que anduvo buscando en el erial de la vida hasta dar con la aguja en el pajar: un milagro. Y ahí está la cosa: la lucha demencial por un diamante cuyo valor, al menos para el poeta, es superior a todos los lectores del mundo; un diamante escondido en la gruta exacta para la que nació y al que no le hace falta lector alguno.