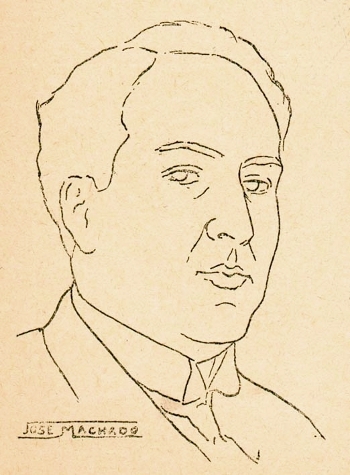

[caption id="attachment_288" width="350"]

Juan de Mairena es profesor de gimnasia, pero aborrece la educación física. Partidario de inculcar en los niños el amor a la naturaleza, considera que “todo deporte […] es trabajo estéril, cuando no juego estúpido”. Mairena vaticina que la afición al deporte propiciará “una oleada de ñoñez y americanismo” en la vieja Europa. En ese sentido, coincide con el elitista Ortega, que pronostica el progresivo infantilismo de nuestra sociedad. Unamuno comparte el preocupante diagnóstico, que se ha cumplido fatalmente en las generaciones posteriores. La educación física propicia la transformación del individuo en masa, pues se basa en la repetición y la disciplina, no en la innovación y el inconformismo. En cambio, el pensamiento poético es una fuerza creadora, que identifica “diferencias esenciales, irreductibles”. Es fecundo porque está en contacto con lo otro, con la alteridad radical que permite comprender el ser como una red de analogías y oposiciones. El verdadero poeta -Shakespeare, Goethe- es un visionario y no un eslabón más de una tradición fosilizada, que se impone como un dogma. Por eso, puede apreciar que Cristo no se encarnó para redimir al ser humano, sino para expiar los pecados de Dios, que creó un mundo donde prevalecen el dolor y la imperfección. Según Mairena, ahí reside la grandeza del Gólgota, el monte de la expiación.

Al igual que Sócrates, Cristo es un maestro de la dialéctica, que evidencia el conflicto entre la materia y la idea, lo finito y lo permanente. Esta interpretación no es una puerta abierta al infinito, sino una exaltación del arte, que preserva a la vida de su destrucción por medio de la memoria. Si Proust no hubiera recobrado el tiempo perdido, su mundo se habría extraviado en el olvido. La literatura revoca el carácter lineal del tiempo, situando lo pretérito en un presente eterno. Los artistas mantienen un diálogo interminable con sus semejantes. El auténtico creador es siempre un filósofo que presupone “la dignidad pensante de nuestro prójimo”. Los monólogos y apartes que salpican el teatro clásico tienden a desaparecer, pero esos apuntes -que parecen ingenuos- son un tributo a la inteligencia y a la claridad. Saber lo que piensan los personajes, permite ahondar en su mundo interior y adentrarse en su percepción de las cosas. Los apartes no son didácticos, sino esclarecedores. Lejos de ser gratuitos y artificiosos, reflejan la realidad del cambio y el movimiento. El ser es “absolutamente heterogéneo”, no inmóvil y uniforme. No hay nada más bello que la ficción, pues la verdad es una obra del ingenio y no algo objetivo y contrastable. Los poetas expresan esa paradoja mediante sus heterónimos, que revelan el carácter polifónico de la literatura. El genuino creador lleva en su interior infinidad de voces, infinidad de poetas, que hablan entre sí, escarneciendo la presunción de identidad. Todo fluye, incluido el yo, que nunca se baña dos veces en el mismo río.

En un mundo falseado por la razón, un maestro sólo puede ser apócrifo, pues no hay verdad, sino perspectivas. Nietzsche ejecutó la herencia de Kant, aunque la mayoría no lo ha advertido. La lógica sólo es una perspectiva. Sus axiomas no son principios incontrovertibles, sino algo “puesto” por la mente humana para realizar una síntesis sobre la pluralidad aprehendida por los sentidos. Un silogismo es un razonamiento contingente, no una verdad necesaria. El valor del silogismo no radica en su coherencia interna, sino en su facultad de “iluminar lo otro”. Iluminar no es clarificar. Iluminar es permanecer abierto, adoptar una actitud de escucha, permitir que el ser se manifieste. Esta apertura representa una impugnación definitiva del carácter unidireccional del tiempo, pues nos proporciona la llave que vivifica el pasado, aparentemente irreversible. Mairena denomina “pasado apócrifo” a ese pasado que podemos “corregir, aumentar, depurar, someter a una nueva estructura, hasta convertirlo en una verdadera creación nuestra”. Sócrates es un pensador apócrifo, pues la mayéutica es una incursión en el pasado que saca a la luz lo que pasó desapercibido o se malogró tempranamente. Desde su punto de vista, el conocimiento surge de la divagación, no de la escritura, que fija, cosifica y mata el auténtico saber. Mairena se muestra escéptico con la eternidad del alma postulada por el maestro de Platón. De hecho, piensa que los dioses “nos abandonan silenciosamente en los umbrales de la muerte”. Entre otras cosas porque probablemente sólo existen en nuestra ardiente imaginación, que no cesa de inventar trasmundos para sortear la aflicción que le produce nuestra finitud.

El genio de Sócrates reside en que, “viendo las cosas como nosotros no las vemos, nos obliga a verlas como él las ve”. En ese sentido, se parece a un artista. Es cierto que la comparación no le agradaría, pero nadie puede determinar cómo le verá la posteridad. Cervantes escribió una parodia y, sin embargo, no queda casi nada de su intención original. El Quijote entona las exequias de un ideal que no soporta el contraste con un mundo mediocre y mezquino. Es un libro triste, crepuscular, no festivo. No hay humor, sino desgarradora ironía. Aunque Mairena es un jacobino que sitúa la religión en el terreno de la superstición, no oculta que la idea Dios chisporrotea en un rincón de su conciencia, impugnando su escepticismo. De hecho, admite que el sujeto no puede establecer los límites del ser, sin transformar su subjetividad en un criterio de verdad. La idea de Dios “hace posible la fraterna comunidad humana”. Es “la alteridad trascendente que todos miramos”. Es el Tú que hace posible la “comunión amorosa”. Sólo los filósofos que esgrimen la “razón poética” pueden comprender lo divino, que siempre se expresa de forma oscura y metafórica, pues su esencia no es la analogía, sino la diferencia.

Juan de Mairena no es optimista. No cree en el progreso histórico hacia lo mejor. “Se avecinan guerras terribles, revoluciones cruentísimas”, advierte. No es una profecía huera en una época marcada por el totalitarismo político. La guerra no es un accidente, sino un fenómeno recurrente. Sólo una pedagogía humanista puede evitar la repetición cíclica de los enfrentamientos violentos. No se puede educar a las masas, pero sí al hombre. Hay que enseñarle que el nacionalismo es un mal objetivo. No se puede decir lo mismo del amor a la cultura, a las tradiciones, a la patria. El español tiende a escupir sobre su acervo histórico y cultural. Es un gesto absurdo, que nace de un desengaño profundo. Sin embargo, un maestro no puede aplaudir esa forma de proceder. Lo sensato es conocer lo que ha configurado nuestra identidad colectiva, corrigiendo lo que nos resulta inaceptable. Un buen pedagogo no alecciona. Un buen pedagogo asombra, ilusiona. No es un sacerdote que pontifica desde el púlpito, sino un niño que juega: “¿Cómo puede un maestro, o, si queréis, un pedagogo, enseñar, educar, conducir al niño sin hacerse algo niño a su vez y sin acabar profesando un saber algo infantilizado? Porque es el niño quien, en parte, hace al maestro”. El hombre ha inventado el reloj porque cree en la muerte. El niño no cuenta las horas, pues vive en lo eterno, como Valle-Inclán, que se inventó a sí mismo, o el olvidado Villaespesa, “joven hasta su muerte”.

Juan de Mairena contaba que la muerte de Abel Martín, su maestro, no fue un tránsito fácil y ligero, sino arduo y penoso: “Tuvo una agonía dura, trabajosa y desconfiada -debió de pasar lo suyo en aquel trago a que aludió Manrique-, dudando de su propia poética […] y más inclinado, acaso, hacia el nirvana búdico, que esperanzado en el paraíso de los justos. La verdad es que había blasfemado mucho. Con todo, debió de salvarse a última hora, a juzgar por el gesto postrero de su agonía, que fue el de quien se traga literalmente la muerte misma sin demasiadas alharacas”. Antonio Machado agonizó durante cuatro inacabables días. Se marchó de manera “lamentable y hermosa […] a mirarle a Dios a la cara”, por utilizar las palabras de Juan Ramón Jiménez, que asoció su trágico final en el exilio al de Unamuno y García Lorca, tres ejemplos de excelencia moral y estética, de coraje cívico y exigencia artística. Machado quizás no esperaba el paraíso de los justos, pero sí el encuentro con lo justo y hermoso. Tal vez ya contempla a Dios cara a cara y le ha enseñado a dudar. O le ha regalado un reloj, explicándole que la eternidad sólo es un malentendido fugaz.

- Juan de Mairena, maestro apócrifo (I)

- Juan de Mairena, maestro apócrifo (II)