Kafiristán es “el país de los que no tienen fe”. Es el nombre de una región montañosa del Hindu Kush. Se encuentra en el noroeste de Afganistán. Territorio independiente hasta que fue conquistada por los afganos en 1896, hoy constituye la moderna provincia de Nuristán. Alejandro Magno realizó una breve incursión en el valle del Kunar. La leyenda afirma que los kafir descienden de los soldados macedonios. Es un lugar pobre, remoto y escarpado. En ese paisaje situó Rudyard Kipling a Danny Dravot y Peachey Carnehan, dos aventureros ingleses que se adentran en la región con la ambición de convertirse en reyes, no sin afrontar toda clase de peligros. Dravot y Carnehan admiten que son dos chiflados, pero su elevada autoestima les impide resignarse ante la perspectiva de ser unos simples vagabundos el resto de sus vidas. Son hombres de gran temple que han demostrado su coraje, luchando como soldados del Imperio Británico. Su temeridad y su arrogancia les permitirán cumplir su sueño, pero solo será un triunfo efímero. Dravot y Carnehan son los protagonistas de El hombre que llegó a ser rey, una novela breve –o un relato largo- que John Huston transformó en un clásico del cine de aventuras en 1975, con Sean Connery en el papel de Dravot y Michael Caine en el de Carnehan. Ahora, la editorial Fórcola ha publicado una nueva y bella edición con una espléndida traducción de Amelia Pérez de Villar, un prólogo de Eduardo Martínez de Pisón y un epílogo de Ignacio Peyró. La edición incluye veintidós ilustraciones en color, con viejas postales de uniformes militares de la India colonial, fotografías de la época, mapas y carteles de cine de películas tan emblemáticas como Tres lanceros bengalíes (Henry Hathaway, 1935), Gunga Din (George Stevens, 1939) y Beau Geste (William A. Wellman, 1939). Un festín para los nostálgicos y una sugestiva invitación a las nuevas generaciones, que no siempre contemplan el pasado con el interés que merece.

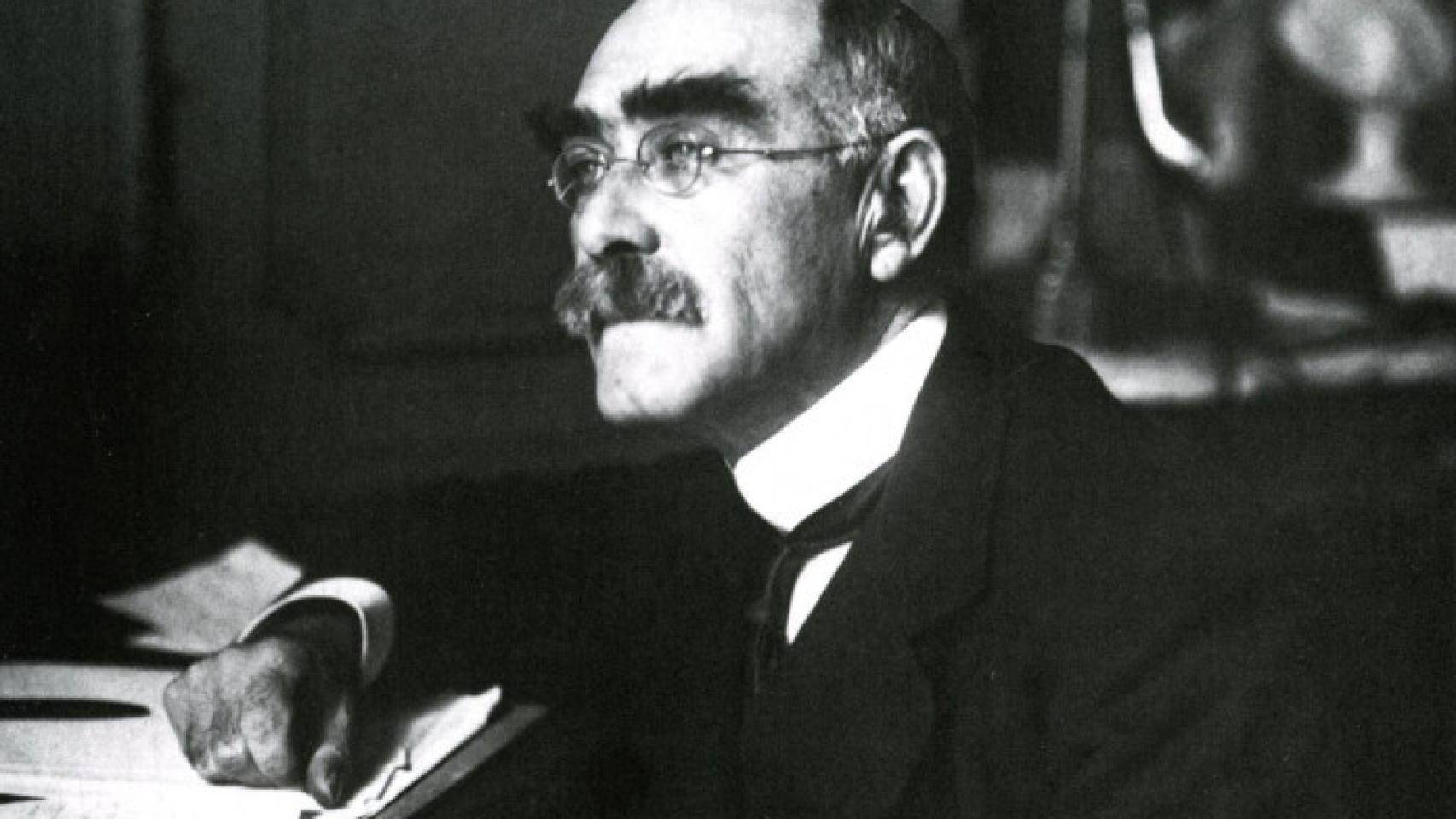

Rudyard Kipling ha pasado a la posteridad como el escritor que cantó las excelencias del colonialismo, lo cual no ha favorecido la difusión de su admirable obra. En su Introducción a la literatura inglesa (1965), elaborada conjuntamente con María Esther Vázquez, Borges escribe: “Cuentista, novelista y poeta, Rudyard Kipling se impuso la tarea de revelar a sus distraídos compatriotas la existencia del dilatado Imperio Británico”. Borges destaca que Kipling “siempre buscó la épica” y que es suficiente leer Kim para experimentar la sensación de haber conocido a fondo la India y a sus miles de habitantes. Maestro del cuento, poeta estimable y hombre desdichado, Kipling fue el premio Nobel más joven de la historia y uno de los autores más populares de su tiempo. Su éxito convivió con la muerte sucesiva de sus hijos. Abocado a una cruel soledad, cultivó el optimismo en su literatura. Su poema “If...” es un ejemplo de estoicismo y coraje. “If…” no niega el sufrimiento y el fracaso, pero invita a superarlos. Borges señala que Kipling saltó de la geografía a la historia, “del espacio al tiempo”. Comprendió Asia mejor que nadie, pues en ella descubrió que se podía vivir al margen de la gravitación del tiempo.

Cuando Kipling murió el 18 de enero de 1936, George Orwell escribió una necrológica donde describía su conflictiva relación con un autor que había sido una especie de “dios doméstico” para los ingleses de clase media: “Adoraba a Kipling a los trece años, lo detestaba a los diecisiete, lo disfrutaba a los veinte, lo despreciaba a los veinticinco y ahora más bien lo admiro otra vez”. Resulta imposible olvidar a Kipling después de haberlo leído. Orwell lamentaba que hubiera prestado su talento al imperialismo, pero reconocía que se trataba de un imperialismo sentimental, donde se identificaba la presencia inglesa en tierras lejanas con el heroísmo y las escaramuzas fronterizas con pueblos bárbaros. Es la misma perspectiva desplegada por Javier Jiménez, editor de Fórcola, en una breve nota introductoria, donde evoca esas películas ambientadas en la India colonial que llenaron de emoción e ilusiones las tardes de su infancia, cuando aún no existía la repelente hidra de la corrección política.

Javier Jiménez estudió Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, pero la diferencia de edad –yo soy más viejo- nos impidió coincidir en las aulas. Nacido en 1970, su imagen ya es inseparable de esas pajaritas de colores que siempre le acompañan. No sé desde cuándo las utiliza, pero puedo presumir de haber utilizado pajaritas –o, si se prefiere, corbatín, quizás la denominación más adecuada- durante mis años de estudiante universitario, provocando el estupor de mis compañeros y profesores. En los años de la Movida, no había nada más subversivo que vestir de forma clásica. Si la corbata despertaba rechazo, la pajarita producía una mezcla de repulsión y perplejidad. Eso sí, Javier Jiménez se ha mantenido fiel al corbatín y yo hace tiempo que lo deseché. Sin embargo, nunca me he desprendido de mi admiración por don Julián Marías, al que Jiménez también tributa un sincero aprecio. De hecho, ha editado admirablemente con Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma, Una vida presente. Memorias, la autobiografía del discípulo más aventajado de Ortega y Gasset. Imagino que nuestras pasiones compartidas ponen de manifiesto algo indiscutible: ya no somos jóvenes. Quizás no viejos, pero nos queda poco para cruzar ese umbral. Sin complejos, Javier Jiménez alardea de su afición por el cine de aventuras coloniales. Imagino que los dos deseamos en algún momento de nuestra niñez ser lanceros bengalíes o soldados de la Legión Extranjera para “combatir, buscar, encontrar y no ceder”, por utilizar las palabras de Tennyson citadas por Javier Jiménez. ¿Se puede vivir sin fronteras? ¿Quién no alienta el anhelo de vivir en el filo de dos mundos, dispuesto a adentrarse en un territorio desconocido y lleno de peligros? Si no lo hacemos es por miedo, timidez o prejuicios. Sabemos que en ese lugar descubriremos quiénes somos realmente y esa posibilidad nos hace retroceder, cobijándonos en una rutina insípida.

En su prólogo a El hombre que pudo ser rey, Eduardo Martínez de Pisón nos habla de los aventureros que se han internado en Kafiristán, algunos topándose con un final trágico. Geógrafo, escritor y alpinista, Martínez de Pisón explora la geografía de la región, comentando mapas y monografías. Nacido en 1937, no le cuesta ningún trabajo comprender el sueño de Julián Marías, que desde los diez años ambicionó escribir una novela ambientada en la India colonial. Libre de prejuicios, cita a Fernando Savater, siempre tan lúcido como incorrecto, que confiesa “una decidida simpatía por ese tipo de aventurero inglés, dorado hijo del imperialismo, cuyo poético coraje descubrió (o inventó) las maravillas de la India para una Europa fascinada”. Los héroes de Kipling son aventureros románticos, no mercenarios. Para ellos, el imperialismo es una convicción moral y un sentimiento, no una simple idea. Evidentemente, es un sentimiento trágico, pues los imperios siempre están abocados a un ocaso wagneriano. El aventurero es una especie de profeta. Lucha contra el desorden, que identifica con el mal.

Kipling bromeó sobre la India, apuntando que fue “una creación de la Providencia para el necesario suministro de escenarios pintorescos, tigres y alta literatura”. El Imperio Británico no habría podido conquistar la India sin aventureros como Dravot y Carnehan, que se movían por codicia, sí, pero también por convicción moral. Se podría decir lo mismo de los conquistares españoles. Aunque buscaban el oro, como reconoció con brutalidad Francisco Pizarro, sentían que llevaban la civilización a unas tierras bárbaras y atrasadas, lo cual les proporcionaba dignidad y autoestima. Si Dravot solo hubiera buscado riquezas, no habría persistido en la pantomima de ser un dios. Vagabundo sin futuro, se deja arrastrar por el sueño de convertir Kafiristán en un país o quizás un imperio. Más realista, Carnehan se conforma con salir de la pobreza, pero cuando los kafir descubren la impostura y deciden acabar con sus vidas, no le recrimina nada a Dravot, afrontando su destino con una entereza no exenta de arrogancia. Ambos piensan que su aventura ha merecido la pena, pues han rozado la grandeza de los héroes que colonizan lugares inalcanzables. En Kafiristán, jamás había penetrado el hombre blanco, exceptuando a Alejandro Magno. En cierto sentido, son sus herederos, sus hijos espirituales.

Kipling era un idealista, pero no un elitista. Exaltaba a los soldados y se mofaba de los generales. Recorrió la India en trenes de mala muerte, hablando con las personas más humildes. Pidió con insistencia medidas para combatir las epidemias, mejorar los cultivos y frenar los abusos de caciques y reyezuelos. Contemplar la guerra de castas y religiones que ensangrentó la India después de la independencia y que forzó la participación del país, habría corroborado su certeza de que el hombre blanco, lejos de ser un saqueador, había pacificado e impulsado el progreso en una región violenta e inestable. Su perspectiva no puede estar más alejada de la de Joseph Conrad, que en El corazón de las tinieblas muestra el lado más oscuro de la aventura colonial. Kipling no creía en la democracia, pero alertó del riesgo que representaba el fascismo, especialmente en su versión alemana. El actual conflicto entre las democracias occidentales y los países islámicos solo habría confirmado su creencia de que la civilización no debía renunciar a expandirse por todo el planeta, reprimiendo las tendencias destructivas de las culturas reacias a la modernidad. Kipling se vuelve insoportable cuando manifiesta abiertamente su oposición al voto femenino, sus prejuicios antisemitas y su desdén por los pacifistas como Gandhi, al que calificó de “arribista”. Es difícil simpatizar con estas ideas, pero sí con la imagen del funcionario del Imperio Británico enviado a una remota e inhóspita selva de la India que se viste cuidadosamente cada noche, pese a que sus congéneres son nativos carentes de modales. Pienso que la pajarita, tan querida por Javier Jiménez y que yo tal vez rescate algún día del armario, simboliza esa nostalgia por un tiempo donde la sed de aventuras convivía con una exquisita cortesía y un inconmovible estoicismo frente a la adversidad.