La malicia y la vocación literaria suelen confluir a menudo, pues detrás del temerario acto de escribir casi siempre anida un ego superlativo. Luis Cernuda fue un hombre difícil y atormentado. Se sintió incomprendido por sus contemporáneos, algo particularmente doloroso para un carácter hipersensible y obsesivo. Cuando se sentía agraviado, carecía de los recursos necesarios para curar y cicatrizar las heridas. El resquemor perduraba indefinidamente, como una pavesa que nunca llega a convertirse en ceniza fría. Juan Ramón Jiménez poseía un temperamento similar, al que había que sumar una enorme vanidad alimentada por los elogios suscitados por su obra y la concesión tardía del Nobel. Los sacerdotes de la belleza se dejan arrastrar por las mismas pasiones que el resto de los mortales.

Sin embargo, no escasean los ejemplos de civismo y generosidad. Antonio Machado, Unamuno o García Lorca se comprometieron con la renovación de España, acertando en mayor o menor medida con sus gestos políticos. Se puede decir lo mismo de Juan Ramón Jiménez y Luis Cernuda, que prefirieron el exilio a prestar su voz al régimen franquista. Desgraciadamente, las acciones nobles pueden coexistir con las reacciones mezquinas. El ser humano es una criatura paradójica, un escenario lleno de luces y sombras, donde la razón y el instinto protagonizan turbulentas disputas. Me permito citar el caso de un literato sin rastro de oscuridad: Gabriel Miró. Todos sus contemporáneos alabaron su bondad y, en su obra, apreciamos una increíble ternura hacia los niños, los gitanos, los animales. En su época, pocos escritores mostraban sensibilidad hacia esos grupos, tradicionalmente marginados y menospreciados. En medio de la Edad de Plata, una época de exuberante creatividad y no pocas rencillas, su figura nos recuerda que la coincidencia entre el bien y la belleza no es una simple quimera.

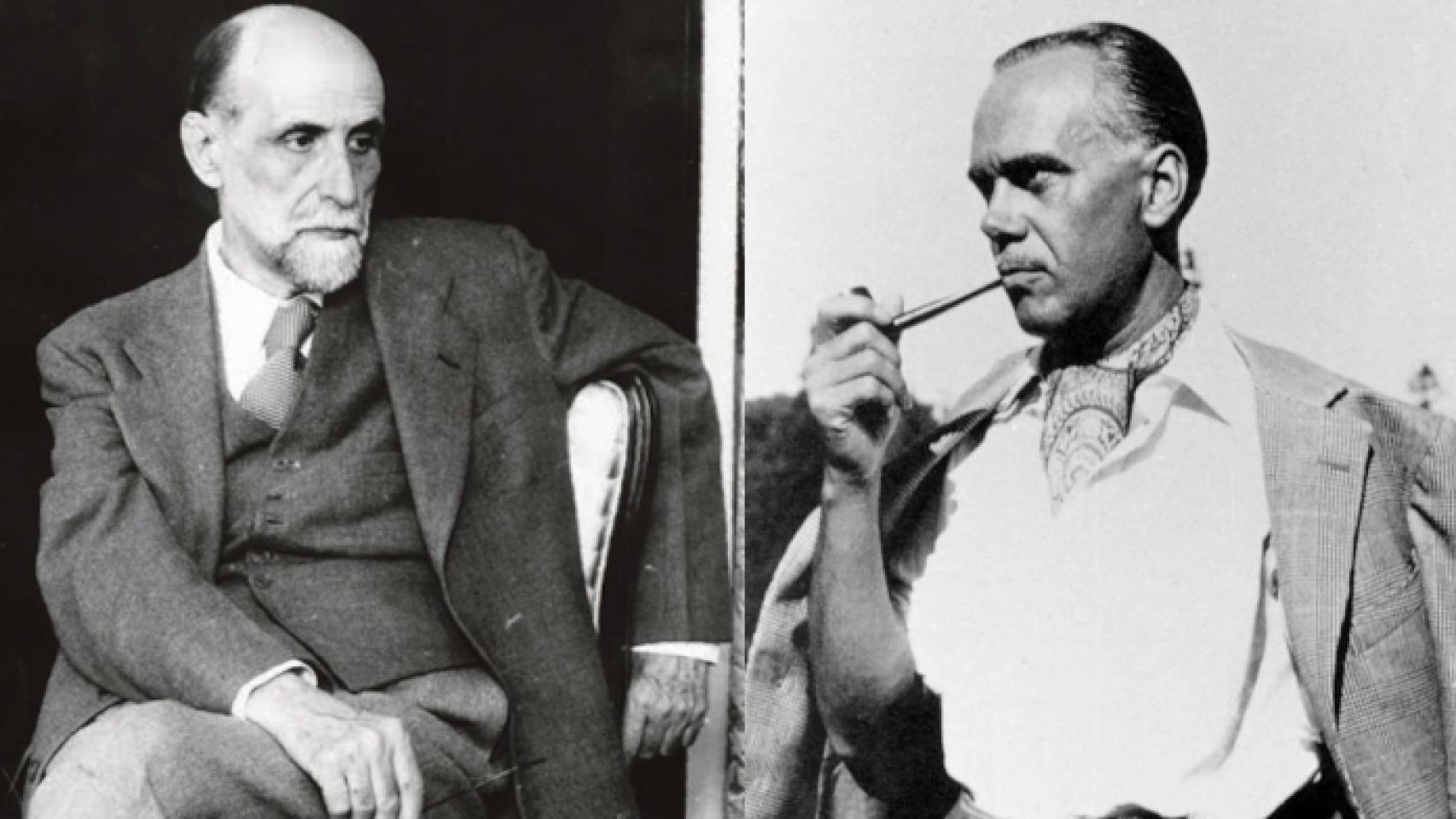

En 1942, Luis Cernuda aún admiraba a Juan Ramón Jiménez. Su primer encuentro se produjo de noche en los jardines del Alcázar de Sevilla, acompañado por su esposa, Zenobia Camprubí. Cernuda era muy joven y le causaron una honda impresión su voz -donde descubrió ecos de flauta y contrabajo-, su faz aguileña y su palidez espectral, exacerbada por su traje negro. En su mirada advirtió una dureza que solo había apreciado en los pájaros, nunca en los humanos. En esas fechas, Cernuda afirmaba que ningún poeta del siglo había logrado un acorde tan perfecto entre arte y poesía como Juan Ramón Jiménez. Destacaba la hondura de su segunda etapa y celebraba sus intuiciones juveniles, resistiéndose a pensar que su obra primeriza pudiera despacharse como “borradores silvestres”, conforme a la expresión empleada por el mismo poeta para referirse a sus primeros lustros de actividad literaria. Observaba que su amor por la naturaleza se había plasmado en versos de una perfección creciente.

En su etapa modernista, tal vez se respiraba “cierta atmósfera mórbida o palúdica”, pero después había irrumpido una luz fría, clásica, espiritual, velazqueña. Lo intelectual había desplazado a lo sentimental. El modernismo se había aplacado, pero el simbolismo de fondo seguía soplando como una tibia brisa que agitaba suavemente las palabras, creando un clima de ensoñación. Cernuda lamentaba ya entonces que Juan Ramón Jiménez no siguiera la lección de John Keats, según la cual el poeta no debe poner en primer plano su individualidad, sino esconderse para que la belleza se manifieste en toda su pureza. El subjetivismo daña la composición y desdibuja los contornos. Pese a todo, Juan Ramón había escalado cimas, logrando con Platero y yo captar “la tierra y la realidad española”. En cuanto a su prosa crítica, a veces se dejaba llevar por prejuicios personales, pero en sus retratos de otros autores el “vuelo lírico” poseía el vigor del trazo de Goya y el Greco.

En 1957, las leves críticas de Cernuda al que en un tiempo consideró casi un maestro se transforman en hostilidad. Acusa a Juan Ramón Jiménez de menospreciar la vida o, lo que es peor, de tributarle la indiferencia del espíritu atrincherado en su torre de marfil, una expresión manida pero ineludible en este caso. Su poesía le parece “inhumana”, superficial, “impresionista” en el peor sentido, pues solo refleja impresiones, nunca ideas. Cuando adopta el verso libre, solo surgen balbuceos, no felices composiciones. Incapaz de amar, el poeta chapotea en la “esterilidad afectiva”, pues nada le interesa, salvo su propio ego, disimulado bajo la máscara de la poesía pura. Ejerce una dictadura en la literatura española de su tiempo y cuando habla de religión, “blasfema”. En sus últimos libros, la fatiga creativa es evidente. No aportan nada, salvo desvaídas reiteraciones. En 1958, cuando Juan Ramón Jiménez fallece, admite que la noticia le ha dejado frío y se burla de los que llaman al poeta por su nombre de pila, como si fuera un familiar cercano o un amigo entrañable, ignorando qué clase de persona era. Nadie se atreve a decir que padecía el síndrome del doctor Jekyll y Mr. Hyde. En su interior, convivían un hombre respetable y un monstruo que con el tiempo había acabado imponiéndose, borrando hasta el más pequeño vestigio de honradez o dignidad.

¿Fue justo Cernuda? Creo que no. ¿Hay poetas sin trazos de megalomanía? ¿Hay artistas que desconozcan la inquina hacia sus colegas y no les zahieran con maldades? ¿Se puede decir que la poesía de Juan Ramón Jiménez es inhumana o blasfema? Al igual que Cernuda, el autor del Diario de un poeta recién casado compuso con sus libros una autobiografía espiritual, describiendo las distintas moradas por las que había transitado. Su literatura es humanísima, pues aborda las emociones esenciales que afectan a cualquier individuo, incluido el conflicto entre lo íntimo y lo público, lo privado y lo colectivo, lo secreto y lo visible. Su obra no es un páramo afectivo. En sus páginas hay amor al paisaje andaluz, al mar, a los animales, a los niños, a Zenobia. Un amor con las tensiones de la neurosis, pero en absoluto ficticio o impostado.

Juan Ramón Jiménez no se aisló en su torre de marfil. Apoyó a la República y cuando se produjo la rebelión militar, ofreció una de sus casas para acoger a huérfanos de guerra. En cuanto a la religión, Juan Ramón Jiménez es un poeta hondamente cristiano en Platero y yo. De hecho, el libro es un delicada relectura del Evangelio. Posteriormente, en sus últimos libros, tras romper públicamente con la iglesia católica, busca nuevos caminos, explorando una espiritualidad que recuerda al Rilke de El libro de horas. ¿Significa todo esto que Cernuda era un villano y un difamador? No, simplemente pone de manifiesto que ambos escritores compartían las flaquezas de sus semejantes. Desde el Romanticismo se exalta al artista como un superhombre, pero lo cierto es que no es un genio, sino un simple artesano que trabaja con palabras, sonidos, colores, formas, volúmenes.

¿Cómo eran realmente Juan Ramón Jiménez y Luis Cernuda? Solo sabemos lo que nos han contado sus contemporáneos. Según el doctor Poyales, oculista y amigo de Marañón, Juan Ramón acudió un día a su consulta y le confesó: “Ha de saber usted que cuando miro al suelo lo veo cubierto de papeles de colores…”. El doctor Poyales le pidió que fuera un poco más preciso y añadió: “Sí; lleno de papeles de colores, de aleluyas de color y luz…”. Conocemos esta anécdota por Gómez de la Serna. Probablemente, es apócrifa, pero evidencia el carácter soñador del poeta. Carmen Conde visitó a Juan Ramón de joven y se quedó impresionada por su solemnidad, muy alejada de la sencillez y humildad de Gabriel Miró, con el que había comido. Miró nunca hablaba mal de nadie. Juan Ramón Jiménez condenaba y absolvía, como un juez implacable.

En cualquier caso, agradeció profundamente su temperamento atento y accesible, dos rasgos que también apreció la escritora, profesora e hispanista belga Françoise Pechère. Pechère, amiga de Juan Ramón y Zenobia desde los años de la República hasta su muerte en el exilio, destacó su “extraordinaria simpatía con los niños” y su impresionante dignidad, subrayada por sus ojos oscuros y profundos, y su voz grave y sonora. Aunque estaba consagrado a su obra, no era un poeta encerrado en una torre de marfil, sino un hombre que había recorrido toda España: “Daba gusto oírle hablar con gran finura artística del paisaje español. Por lo general, su conversación era amena e inteligente y conocía muy bien la vida contemporánea”. Podría citar otros testimonios que refutan la imagen de Juan Ramón Jiménez como un energúmeno vanidoso y ensimismado.

¿Era un resentido Luis Cernuda? Antonio Muñoz Rojas lo recuerda como un hombre solitario, elegante, desprendido y algo indolente, con una forma de hablar grave y melancólica. Juan Gil-Albert advirtió en él algo “indeciblemente cortante”. No estaba exento de calor humano, pero “daba la impresión de precavido, de encogido por dentro”. Nunca hablaba de literatura y aborrecía las tertulias. Prefería ocuparse de corbatas y artistas de Hollywood. En su responso fúnebre, Joaquín Romero y Murube lo describió como “un poeta amargo, desolador, […] un sevillano difícil […] tocado por la gracia de los dioses”. Todo indica que Juan Ramón Jiménez y Luis Cernuda tenían muchas cosas en común: un enorme talento, una susceptibilidad enfermiza, un refinamiento que se reflejaba en su atuendo y su conversación, cierta misantropía, una lengua maliciosa, miedo al olvido y una aguda exigencia artística.

En definitiva, eran humanos, demasiado humanos, no estatuas esculpidas para la eternidad. Quizás no deberíamos hacer mucho caso a los poetas cuando hablan los unos sobre los otros. La posteridad ha colocado a Juan Ramón Jiménez y Luis Cernuda en el lugar que les corresponde. Son dos de los más altos poetas de su tiempo, dos voces que aún siguen vibrando en la memoria colectiva, dos españoles universales que impulsaron nuestro idioma a regiones donde la belleza sopla con la fuerza de un tempestad.