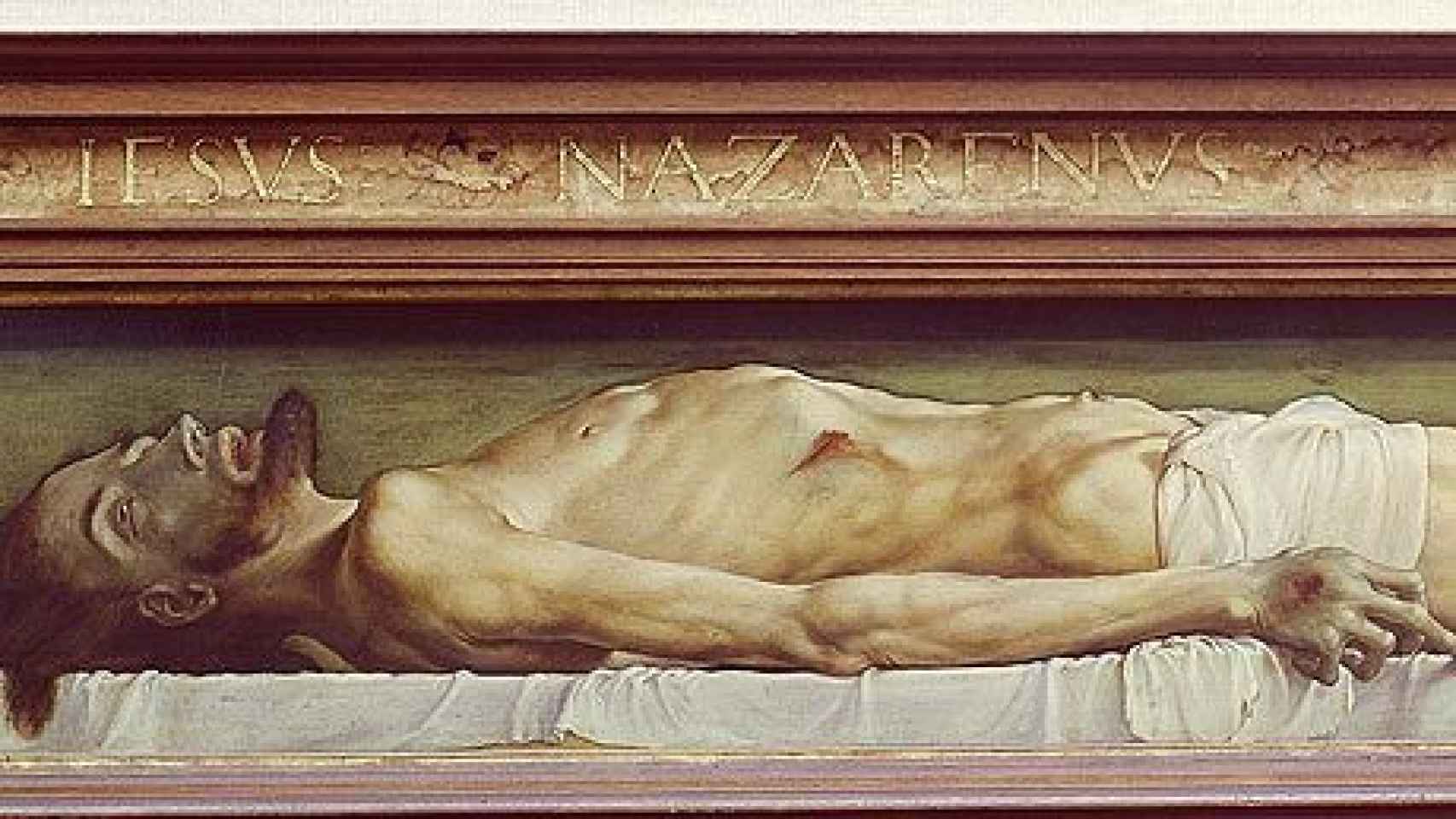

Cuando Dostoievski contempló en Basilea el cuadro de Hans Holbein que representa el cuerpo de Cristo en la tumba, experimentó una profunda conmoción. Acostumbrado los iconos de la tradición ortodoxa, que exaltan la imagen de Cristo glorificado, la crudeza del pincel de Holbein le recordó que el Hijo del Hombre también sufrió las miserias de la carne. Atormentado por la su propia finitud, Dostoievski sintió que su fe se tambaleaba.

La esperanza de la resurrección parecía refutada por ese cadáver con la boca abierta, las manos crispadas, el vientre hundido y los pies descoyuntados. Dostoievski sucumbió al prejuicio platónico que identifica el bien con la simetría, la proporción y el equilibrio. Sin embargo, la promesa de la resurrección seguía intacta en el cuadro de Holbein, pero bajo una forma trágica y, por tanto, más verdadera. Cristo había triunfado sobre la muerte, pero antes había pasado por ella y no había sido un tránsito dulce. Aunque la cruz no aparece en el óleo, su violencia se refleja en un rostro ensombrecido por un agonía lenta y dolorosa.

La hostilidad de Platón hacia la materia le impidió apreciar que la belleza adquiría su máxima tensión en el filo de lo terrible, como señalaría Rilke siglos más tarde. Aristóteles, que no albergaba ninguna forma de aversión hacia la materia, señaló que la grandeza de la tragedia procedía de su capacidad de simultanear el horror y la compasión. La catarsis o purificación, momento culminante de la experiencia estética, solo se produce cuando la piedad, un sentimiento hermoso, se mezcla con el pánico, una emoción perturbadora.

[Dostoievski, entre el amor de Dios y el acecho de los demonios]

El Cristo de Holbein suscita compasión y pavor, cumpliendo el precepto aristotélico. Pavor porque muestra la crueldad de unos hombres con otros. Compasión porque dignifica a las víctimas y los parias. No se trata solo de una imagen religiosa. El cuerpo martirizado evoca el dolor de todas las víctimas de la historia. Anticipándose a T. W. Adorno, Holbein hace poesía después de Auschwitz. Adorno nunca pidió a los poetas que enmudecieran. Solo les conminó a transformar sus versos en gritos airados que recogieran el sufrimiento de las vidas destruidas.

Al principio, Dostoievski experimentó pavor, pero no compasión. El miedo se apoderó de su espíritu, oscureciendo su capacidad de comprensión. Solo más tarde entendió que el Cristo de Holbein albergaba un mensaje profundamente liberador. Su muerte injusta fue la catarsis que necesitaba el mundo. Los humillados y ofendidos, los execrados y malditos, no podían esperar nada de los ricos y poderosos. Su liberación solo podía proceder de un “idiota”, de alguien maltratado, escarnecido e incomprendido.

Conviene recordar que la crucifixión era un castigo deshonroso que solo se aplicaba a los peores malhechores. Que el Hijo del Hombre hubiera muerto de esa manera vil y degradante solo podía significar que Dios exaltaba lo más bajo y despreciado. La belleza del mundo no se hallaba en los palacios, sino en los barrios más miserables. Los príncipes y los conquistadores no encarnaban la excelencia. La virtud había que buscarla en las pobres gentes, como esa niña que se desprendió de unas monedas para socorrer a un deportado en una lejana estación de tren de Siberia. El deportado era Dostoievski, que temblaba de hambre, miedo y frío. La generosidad de la niña, que depositó las monedas en su mano con sencillez y modestia, devolvió la esperanza al escritor, casi al borde la locura.

[Dostoievski, el poder del espíritu]

Años después, esa compasión volvía a salir a su encuentro, pero bajo la forma de un óleo que le recordaba el desamparo y la dignidad de los más infortunados. No sería una visión estéril, sino el punto de partida de una ambiciosa novela, El idiota, donde “otro Cristo” -el príncipe Myshkin- volvería a sufrir la incomprensión de sus coetáneos. De este modo, Dostoievski transitaría del espanto a la piedad, completando su experiencia estética de lo terrible.

Lo terrible es la faz más profunda del arte. Los niños sucios y hambrientos de Oskar Kokoschka son más verdaderos que los niños idealizados de Albert Anker. Las pinturas negras de Goya han soportado mejor el paso del tiempo que sus obras de juventud, alegres, luminosas y desenfadadas. Cuando el artista desvía su mirada de los abismos, corre el riesgo de acabar chapoteando en lo superficial e infructuoso.

El arte más fecundo siempre se gesta en lo terrible. Solo contemplando el escándalo de la muerte y los estragos de la injusticia, puede despuntar el principio de esperanza, según el cual la historia está abierta a nuevos escenarios. La armonía perfecta no existe en el mundo. Solo cabe profetizar su advenimiento. El aliento utópico es un ejercicio de resistencia contra el mal, como advirtieron Walter Benjamin y Max Horkheimer, marxistas y ateos.

[Dostoievski o la lucha contra el demonio]

Lo terrible no debe confundirse con la truculencia. La truculencia es exhibicionista, pueril y obscena. La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, pertenece al terreno de lo truculento y banal. No hay en sus imágenes sanguinolentas ni un ápice de verdad o belleza. En cambio, las imágenes de El evangelio según Mateo, de Pasolini, minimalistas, austeras e incruentas, sí poseen esa chispa de belleza que Rilke asociaba a lo terrible. Cada vez hay menos obras con estas características. Las grandes preguntas han pasado a segundo término.

La cultura se ha sumado a la industria del entretenimiento. Se ha cumplido la profecía de T. S. Elliot en La tierra baldía. Escéptico y desencantado, el ser humano se ha refugiado en los pasatiempos banales, obviando cuestiones como el sentido de la vida, el origen del mal o la existencia de Dios. Aunque intentamos no pensar en la muerte, la idea de que no hay nada más allá, nos ha hecho olvidar la obligación de sembrar hoy para que fructifique mañana. Eliot invita a recobrar la costumbre de convertir el presente en un suelo fértil.

No debemos olvidar que si la semilla no muere, no produce fruto. Para que la tierra deje de ser un yermo, debemos fijar la mirada en lo terrible y comprender que la vida se gesta en sus turbulencias. Dostoievski escogió como epitafio un versículo de san Juan: “En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo; pero si muere, produce mucho fruto”. Me atrevo a aventurar que el Cristo de Holbein inspiró esa elección. La muerte suscita espanto, pero también esconde una promesa de vida.