Borges murió el 14 de junio 1986. Sólo ocho días después Maradona transmutó el Estadio Azteca en un aleph: todo el universo contenido y concitado en ese recipiente de hormigón. Aunque lo cierto es que se puede rebajar la escala más todavía: quizá el verdadero aleph era la pelota que condujo desde el centro del campo hasta la red de la portería de Peter Shilton con doce toques de su zurda, sublime eslalon que dejó a varios jugadores ingleses con un rictus de terror congelado. Qué pena que Borges no pudiera verlo (ejem...): pareciera que su compatriota le estuviera haciendo un homenaje póstumo al trazar sobre la hierba mexicana esa obra de arte eterna, compendio totalizante de geometrías y pasiones en 10 segundos. Uno se pregunta si, después de haberla contemplado, habría mantenido su desdén hacia el deporte que bordaba Maradona. “El fútbol es popular porque la estupidez es popular”. “Once jugadores contra otros once corriendo detrás de una pelota no son especialmente hermosos”. Decía. Pero si uno de ellos hace lo que el Pelusa en el 86, cambia el cuento, ¿no?, querido Jorge Luis.

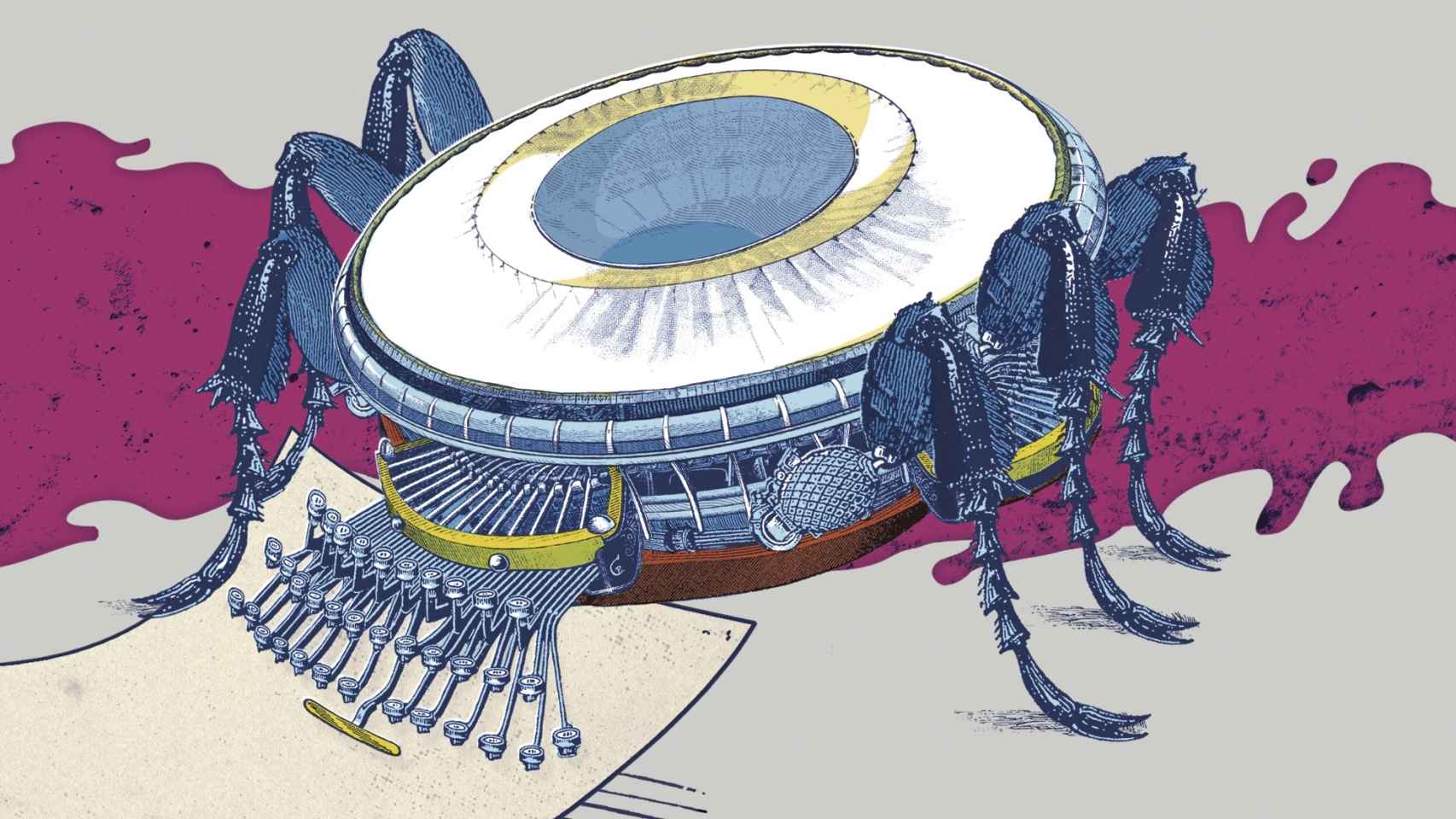

El desdén, en cualquier caso, era recíproco. O eso al menos cabe deducir de esta sentencia del 10 albiceleste: “Mirá, para mí, los que se meten los libros abajo del brazo y me hacen quedar como un ignorante son unos hijos de puta, ¿entendés?”. Literatura y balompié como enemigos irreconciliables. Sin embargo, los goles a Inglaterra (que el de la mano de Dios también tiene mucha 'hoja', que diría Montero Glez) abren una tercera vía para el encuentro y la complicidad de ambos mundos. Un ejemplo magnífico de esa comunión es Kafka en Maracaná (Panenka), un volumen de 90 cuentos con dos ingredientes impepinables en todos y cada uno de ellos: hay siempre un partido histórico (en el sentido de real) como trasfondo y un escritor como protagonista.

Los han manufacturado tres futboleros letraheridos: David García Cames, Miguel Ángel Ortiz y Marcel Beltran. Un libro rebosante de imaginación e imaginería, tan cargado de sugerentes evocaciones que resulta difícil escoger algunas sin alargarse en exceso. El tridente citado despliega una portentosa capacidad fabuladora para completar la gesta de ensartar casi un centenar de relatos con esos mimbres. Aunque en el sustrato de las tramas se percibe el conocimiento, el estudio, la persecución del dato preciso. “Hemos investigado, hurgado en archivos y naufragado en la red. Han sido horas de búsqueda, de escribir cartas a familiares de un poeta desaparecido, de verificar en árabe un torneo egipcio de los años 20 o de preguntar en Dinamarca, como un Hamlet a deriva, por un choque que nadie recuerda. Nosotros solo hemos creado un personaje, una voz o una situación ficticia para contarte esos partidos”, confiesan al alimón en el prólogo.

Maradona marca a Inglaterra en el Mundial 86. Foto: El Gráfico

En sus páginas encontramos a Peter Handke escribiendo (¿un poema?) en el reverso de una quiniela mientras pasea en rigurosa y mística soledad por las afueras de Soria o escudriñando el miedo de los porteros en Los Pajaritos. A Delibes dejando plantada a su mujer un 14 de febrero para ir al Viejo Zorrilla mientras escucha de fondo reproches formulados mucho más ásperamente que los de la canción de Rita Pavone: perché, perché, la domenica alla sera mi lasci sempre sola. A Nick Hornby luchando contra su automática mutación de profesor de literatura de Cambridge en hincha irascible del Arsenal a medida que se acerca la hora del partido (sabe en el fondo que no hay remedio, que no podrá falta a su reunión con la tribu gunner en Highbury, aunque cuente con el apoyo moral de su novia y tenga el tobillo destrozado a consecuencia de un mal paso en una pachanga con los amigos). A García Márquez arrastrado por el fervor del público en los graderíos art déco del Municipal Romelio Martínez de Barranquilla en un duelo del Junior contra el Millonarios de Di Stefano, que, como reconoció en su crónica del día después, supuso su ingreso vitalicio en la “santa hermandad de los hinchas”. A Martín Caparrós en el Bernabéu para asistir al deslocalizado clásico argentino (Boca-River) preguntándose: “¿Cómo carajo conseguimos apasionarnos todavía?”.

Es una pregunta incómoda, a la que debe enfrentarse todo aficionado cuando va cumpliendo años y deja atrás la infancia-adolescencia. Se la acaban planteando hasta los hooligans más enconados cuando se hipotecan y traen descendencia al mundo. Y, en el otro extremo, los futboleros ilustrados, asediados por la comezón de sentirse parte de un ritual de instintos básicos que, para más inri, hoy está obscenamente mercantilizado. La cuestión, no obstante, parece tener una respuesta sencilla: es casi imposible desasirnos de ese juego que nos apasionó en la niñez. Abandonarlo (o mirarlo con ojos racionales y clínicos, o como puro entretenimiento) supone una doble traición. Al chavalín que fuimos. Y a los ancestros que nos legaron la inclinación a unos colores determinados. Aunque cuando padres o abuelos se van, y ya es imposible compartir esa liturgia a su vera, ya sea in situ o por televisión, la pregunta vuelve a incordiar. Como le sucedió a Hernán Casciari, que, al morir su padre, dudaba del sentido de “ver cómo 22 pelotudos se cagan a palos en una cancha”.

Saque de honor de Cela en el Vicente Calderón, en 1990.

También está claro que el fútbol es un asidero a la vida cuando vienen mal dadas. Lo ocurrido durante el confinamiento fue un ejemplo ilustrativo. Pescar por casualidad algún partido de mitad de los años 80 en Teledeporte (a saber: el Real Madrid-Nápoles jugado a puerta cerrada, la final de las patadas voladoras entre Athletic y Barça…) significaba un paréntesis en mitad de la apremiante incertidumbre. Pecios a los que aferrarse en el naufragio. Y el reinicio de las competiciones, un chute de vieja y anhelada normalidad. “El fútbol es una educación sentimental. Pretender que sea algo banal es como trivializar la vida misma”, apunta Almudena Grandes, que en Kafka en Maracaná evoca a su abuelo, Manolo Grandes, responsable de su credo izquierdista y rojiblanco, y de su vocación literaria, desencadenada cuando este le regaló un ejemplar de la Odisea en su primera comunión. Cela también lo tenía claro: “El intelectual debe interesarse por todo lo que está vivo, y el fútbol lo está”. En el libro, Miguel Ángel Ortiz lo trae a colación a propósito del saque de honor que hizo en el Calderón en 1990, ya como Nobel de las letras. Tras cumplimentarlo, se sentó en el palco con otro cetáceo carpetovetónico como él: Jesús Gil. Impagable estampa.

Borges, sin embargo, se fue a su tumba del cementerio de Plainpalais sin perdonar al balón, a los que lo pateaban y, sobre todo, a los que perdían la razón en las gradas. Todo aquellos le parecía uno foco de irradación nacionalista. Y no le faltaba razón. Pero es mucho mejor librar las guerras en un estadio (el Azteca, por ejemplo) que en una isla (pongamos Las Malvinas).

La hipótesis conciliatoria de la que partía este post (que Borges hubiera visto el gol de Maradona contra Inglaterra) no podía ser más que una quimera de imposible consumación. Porque Borges ya había muerto, porque era ciego y porque estaba tan poco familiarizado con los códigos futbolísticos que, una vez que fue a un estadio, se marchó cuando el árbitro pitó el final del primer tiempo, en la certeza de que el espectáculo estaba finiquitado (Maradona, ya saben, marcó al poco de la reanudación). Pero, bueno, esa imposibilidad radical no me agrieta la convicción de que el maridaje puede ofrecer grandes placeres, sin ir más lejos la lectura de Kafka en Maracaná. El fútbol pide palabras, las implora casi, porque, como dice Juan Villoro, "está lleno de cosas que francamente no se entienden”. Como que Maradona, el pibe criado en Fiorito, fuera capaz de escribir El Aleph de Borges.

P.s. Me solidarizo mucho con el trauma que arrastra David García Cames desde 1986 por no haber podido completar el álbum del Mundial 86. Yo estuve a punto de ser víctima también de ese síndrome. No conseguía de ninguna manera rellenar el último hueco que me quedaba: el de un tal Peter Hannich de la selección húngara. Varias semanas después de que finalizara el torneo, ya de vacaciones en el pueblo familiar, mi amigo Andrés (al que, por cierto, llamábamos Schuster por sus modales elegantes en el terreno de juego), tuvo el detalle de arrancarlo de su álbum -a medias- para dármelo. Habría tenido gracia que en lugar de Hannich hubiera sido su compañero Marton Esterhazy, el hermano de Peter, el escritor.