“El presente volumen versa sobre el papel de las lombrices en la formación del manto vegetal que cubre toda la superficie de la Tierra, cuando el campo contiene cierto grado de humedad […]. El tema puede parecer insignificante, pero veremos que posee bastante interés”. Quien escribió estas líneas fue Charles Darwin. Lo hizo en el inicio del que fue su último libro, La formación del manto vegetal por la acción de las lombrices (1881; KRK Ediciones, 2010). Y claro que posee interés. En ciertos ecosistemas las lombrices pueden, por ejemplo, “consumir” prácticamente el 100 por 100 de las hojas caídas de los árboles. Como explica David Wolfe en un interesantísimo libro reciente, El subsuelo (Seix Barral, 2019), en el que presenta “algunas de las criaturas más intrigantes del subsuelo” y a los científicos que las han estudiado: “Las lombrices actúan esencialmente como batidoras ecológicas, fragmentando los restos de plantas mezclándolas con la tierra y con la biomasa de microorganismos vivos y muertos, y exponiendo áreas de superficie orgánica para su transformación posterior en humus a cargo de los microorganismos descomponedores”. Cuando no hay lombrices, las hojas se acumulan deteriorándose la calidad del suelo.

El ejemplo de las lombrices es uno solo entre la apabullante cantidad de organismos que habitan el subsuelo. De nuevo citando a Wolfe: “Sales al jardín, hundes el índice y el pulgar en la zona de las raíces de una mata de hierba y sacas un pellizco de tierra. Lo más seguro es que tengas en la mano alrededor de mil millones de organismos individuales vivos, unas diez mil especies diferentes de microorganismos, la mayoría todavía sin nombrar, catalogar ni entender”. Vivimos, en efecto, sobre un universo biológico escondido, tan fascinante y variado como el que podemos ver directamente, aunque sus habitantes no hayan alcanzado los niveles de complejidad y diversificación de funciones que poseen los organismos de la flora y fauna que puebla la superficie terrestre.

Sabemos más del universo que del interior de la tierra. No solo de sus organismos, también de su geología

A veces pienso que sabemos más del Universo, de los objetos, elementos y radiaciones que acoge en sus abismales espacios, que del interior de la Tierra. Y no se trata únicamente de organismos vivos –que al fin y al cabo parece que no alcanzan grandes profundidades–, sino también de su estructura geológica, la actual al igual que la pasada, esto es, de su historia. No podemos, por ejemplo, obtener muestras del núcleo de la Tierra, la estructura terrestre más profunda, que tiene un radio de unos 1.220 kilómetros (el radio total de la Tierra, en el ecuador es de 6.378 kilómetros). Lo que sabemos de él (se cree que está compuesto por una aleación de hierro y níquel más otros elementos en menos cantidad, y que se encuentra a una temperatura de en torno a 5.430 grados centígrados) se ha deducido analizando las perturbaciones que producen los terremotos y considerando el campo magnético que rodea a la Tierra.

Sepultada bajo la inmensa popularidad de las dos revoluciones –la relativista y la cuántica– que conmocionaron violentamente la física durante el primer cuarto del siglo XX, no se suele prestar demasiada atención a otra gran revolución que también tuvo lugar en la centuria pasada: la de la tectónica de placas. Es esta una revolución que comenzó el meteorólogo y geofísico alemán Alfred Wegener (1880-1930), quien defendió –especialmente en un libro que publicó en 1915, El origen de los continentes y océanos– la teoría de que los continentes se mueven, y que encontró su expresión definitiva con la denominada Tectónica de placas, según la cual lo que se mueve son zonas extensas de la corteza terrestre (“placas”), que incluyen parte de los océanos. Las placas –seis grandes y varias más pequeñas– se desplazan sobre estratos más profundos, siendo la fuerza motriz lentas corrientes de magma, generado gracias al calor que procede del núcleo terrestre.

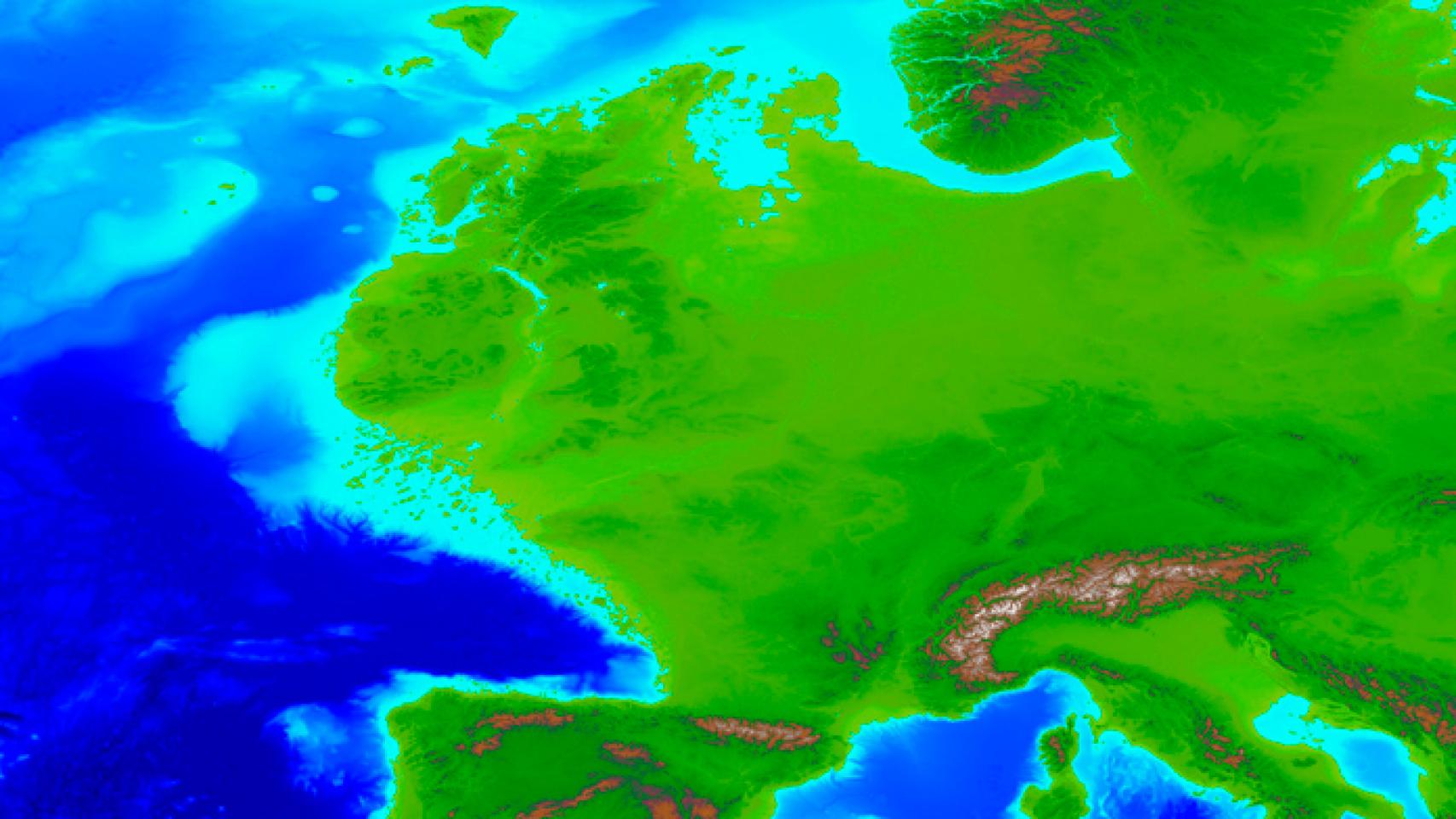

Doggerland pudo existir durante y después de la última edad de hielo

Si pudiéramos contemplar –como si fuera una película a cámara rápida– la historia de nuestro pequeño planeta, comprobaríamos que se comporta en algunos aspectos como si fuera un ser vivo. La variabilidad de la geografía de los continentes no se debe únicamente a las fuerzas magmáticas que acabo de mencionar, también intervienen otros elementos, como los cambios climáticos. He sabido de uno de los cambios que se produjeron en el pasado gracias a una novela, Doggerland (Anagrama, 2020), de Élisabeth Filhol, en cuya trama la geofísica y climatología desempeñan papeles centrales. Leyéndola he aprendido que en 1913 un geólogo y paleobotánico británico, Clement Reid (1853-1916) publicó un libro, Sumerged forests (Bosques sumergidos) en el que postulaba que existió durante y después de la última Edad de Hielo –que comenzó hace 110.000 años y que terminó hacia el 10.000 a.C.– un “puente terrestre”, Doggerland, entre el este de Inglaterra y el continente europeo (probablemente desde los Países Bajos hasta las costas occidentales de Alemania y Dinamarca). Al ir aumentando la temperatura de la atmósfera terrestre y derretirse grandes masas de hielo, aquella extensión terrestre terminó siendo cubierta por el agua, hacia el 6.500 o 6.200 a. C. “Es un pescador holandés al llevar al paleontólogo Dick Mol en 1985 una quijada de hombre de una antigüedad de nueve mil años, quien firma el acta de nacimiento de Doggerland”, escribe e informa Filhol. Porque si existió aquel territorio –y así lo parece– lo habitarían muy probablemente humanos y otros seres vivos, animales y plantas, como los bosques sumergidos que imaginó Clement Reid. Convendría que tomásemos nota.