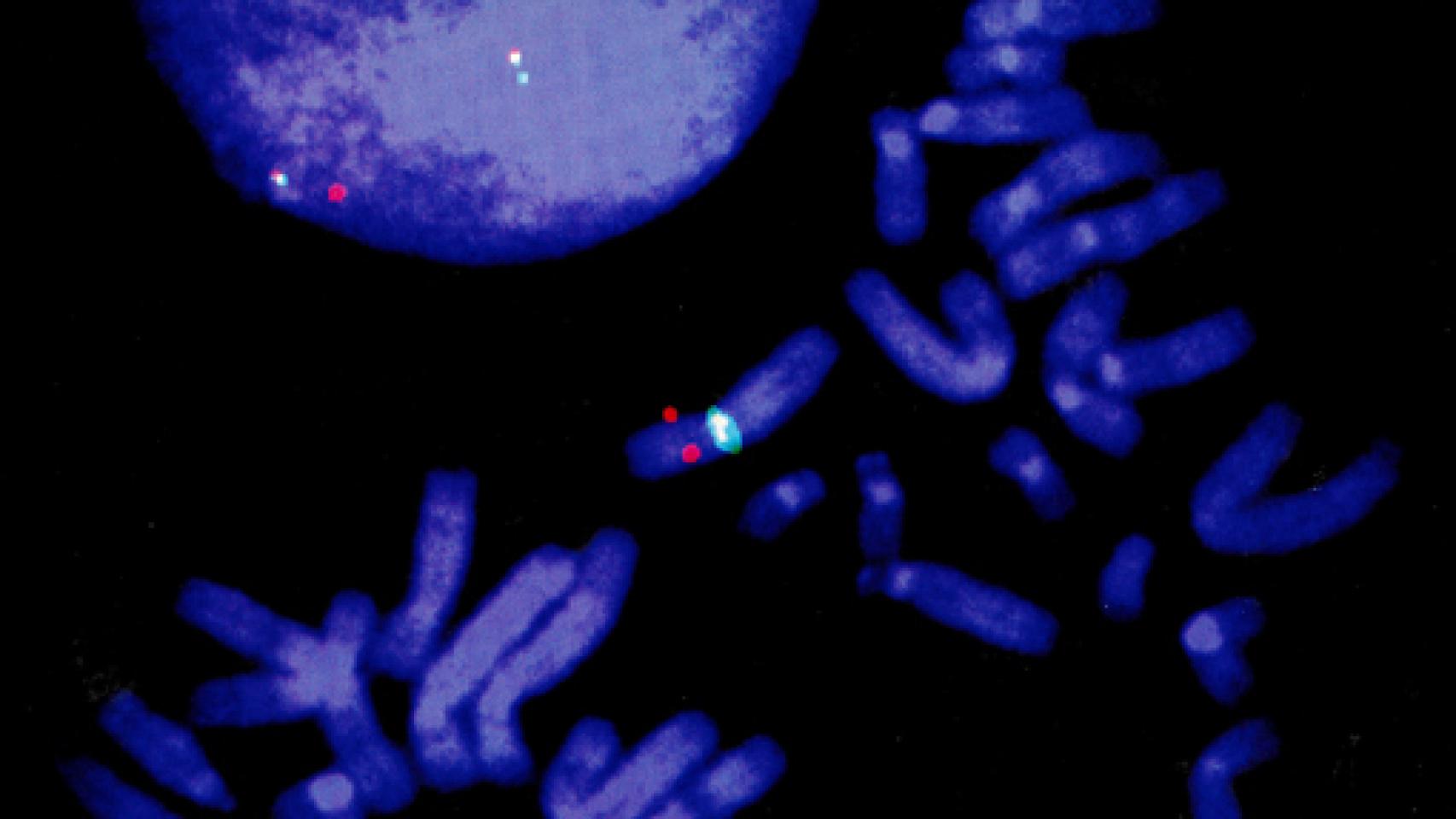

Cromosomas de célula humana. De Cielo y tierra (Phaidon)

Vivimos vidas reales enriquecidas por vidas imaginarias, esas que nacen, se desarrollan y finalmente mueren (terminan) en las obras literarias, especialmente en las novelas. Nos enriquecen, sí, esas vidas imaginadas porque nos transportan y sumergen en mundos por los que seguramente no transitaremos, pero que acaso podrían ser los nuestros. La lectura de esas historias inventadas nos permite experimentar vivencias, emociones, sentimientos que nos preparan para situaciones que tal vez podríamos encontrarnos, en cuyo caso ya no nos sorprenderían tanto.Ahora bien, si repasamos la historia de la literatura encontramos que, en los mundos en que transcurren las existencias que se narran, pocas veces aparecen la ciencia o los científicos, como si ambos fuesen ajenos a la vida. Puedo comprender que suceda esto, por supuesto, ya que la ciencia es un producto muy elaborado de las facultades humanas, uno que requiere de reflexión, observación detallada y controlada, análisis de datos y elaboración de síntesis, mientras que la mayoría de las existencias se desarrollan en ámbitos mucho menos reflexivos. Lo que sobre todo nos une a los humanos, no lo olvido, son asuntos como la búsqueda de alimentos, relacionarnos con otros, amores u odios, conservar la salud, cuidar de nuestras familias, y especialmente de nuestros hijos, cosas, en fin, para las que no es necesario ninguna educación especializada: lo vamos aprendiendo en el camino que nos lleva de la cuna a la tumba.

Afortunadamente, el universo de la literatura es tan amplio que también aparecen en ocasiones buenas obras en las que la ciencia desempeña un papel importante, convirtiéndose en la savia que alimenta historias complejas, pero en las que no falta lo más primitivo y fieramente humano. Recientemente, me he encontrado con tres excelentes novelas de este tipo: Si te vieras con mis ojos (Alfaguara), del chileno Carlos Franz, El principio (Alfaguara) del francés Jérôme Ferrari y Cero K (Seix Barral), del estadounidense Don DeLillo. Y como no es improbable que en esta época veraniega alguno de ustedes tenga más oportunidades y deseos de leer alguna novela, me permito decir algo sobre ellas. Ninguna de las tres pertenece a la "novela histórica"; la ciencia o los científicos que aparecen en ellas toman vida propia, ajenas a la "verdad histórica". En Si te vieras con mis ojos, esa verdad trucada se muestra en un elemento central del argumento. Los protagonistas principales son tres: una bella, rica e inteligente chilena, Carmen, imaginada por Franz, y dos personajes que existieron realmente, el celebrado pintor y dibujante alemán Johann Moritz Rugendas, admirado por el gran naturalista y explorador Alexander von Humboldt (se conocieron en París en 1825), y que participó en 1821 en la expedición científica del barón de Langsdortf, más un joven Charles Darwin. El encuentro entre los tres se sitúa en 1834, en Chile, en donde sabemos que Rugendas pasó ocho años (1834-1842), tras haber viajado extensamente por México los cuatro años precedentes, y cuando el famoso viaje que Darwin realizó entre 1831 y 1836 alrededor del mundo en el Beagle tocó tierras chilenas. No les voy a contar, naturalmente, la interesante trama, sólo que en ésta interviene, como argumentación frecuentemente utilizada en boca de Darwin, la teoría de la evolución de las especies. El problema, que no lo es para una obra de ficción, es que por entonces Darwin todavía no había pergeñado tal idea, a la que llegó, con esfuerzo y lentitud, años después de regresar a Inglaterra. Sí me permitiré adelantarles que un elemento de la trama es la cuestión de si merece la pena realmente dedicar la vida a la investigación, a descubrir la "trama oculta" de la Naturaleza, del Universo, cuestión que, estoy seguro, se habrá planteado más de un científico. Cuando Rugendas y Darwin se vuelven a encontrar, muchos años después, el naturalista exclama: "Estudio la vida, Rugendas. Porque no soy capaz de vivirla. Me siento muerto por dentro".

Las lecciones-reflexiones de El principio son menos inmediatas. "El principio" en cuestión es el de indeterminación establecido por Werner Heisenberg en 1927, que es patente que Ferrari comprende bien, como también otros puntos científicos que aparecen, bien articulados, en su novela. Aunque el famoso principio desempeña un papel, en realidad es sólo un elemento en el diálogo interior que el protagonista, un joven atormentado, mantiene con la vida y obra del creador de la mecánica cuántica, diálogo en el que no falta la intervención de Heisenberg en el proyecto nuclear alemán durante la Segunda Guerra Mundial, como, de manera más directa y central, trató, en 1999, Jorge Volpi en su celebrado En busca de Klingsor.Darwin exclamó: "Estudio la vida. Porque no soy capaz de vivirla. Me siento muerto por dentro"

Y finalmente está Cero K, una inquietante obra, al igual que otras de DeLillo, ésta girando en torno a la posibilidad de utilizar la criogenia (técnica que emplea temperaturas muy bajas, cercanas al límite de los cero grados Kelvin; de ahí el Cero K del título), junto a la nanotecnología, para conservar hibernadas personas a la espera de que llegue el día en que se conozcan las soluciones a su deterioro físico y puedan ser devueltas, ya sanas, a la vida. Ha coincidido mi lectura de este libro con la de Morir joven, a los 140 (Paidós), de la bióloga molecular Maria Blasco y la periodista Mónica Salomone, en el que se exponen las posibilidades de utilizar, para alargar la vida y combatir enfermedades que surgen frecuentemente con la edad, dos descubrimientos: el primero, que uno de los rasgos asociados al envejecimiento es el que al dividirse las células -y las de nuestros cuerpos lo hacen constantemente- los extremos protectores de cada cromosoma (los "átomos" de la herencia), unas estructuras formadas por ADN y proteínas llamadas telómeros, se acortan, hasta el punto de que tal acortamiento da una medida de la edad del individuo; el segundo descubrimiento es que existe una enzima, la telomerasa, que hace que vuelvan a crecer los telómeros. El problema es que nuestro cuerpo deja pronto de producir telomerasa y que suministrarla puede ser peligroso: los cánceres, no lo olvidemos, no son sino crecimiento imparable de células.

Pero el hecho es que entra dentro de lo posible que, más pronto o más tarde, la ciencia suministre procedimientos para alargar la duración de la vida. ¿Y entonces qué? De esta posibilidad trata Cero K, en la que se pueden leer reflexiones muy relevantes del tipo de: "En cuanto dominemos la extensión de la vida y abordemos la posibilidad de volvernos completamente renovables, ¿qué pasará con nuestras energías y aspiraciones? ¿Con las instituciones sociales que hemos construido? ¿No es la muerte una bendición? ¿No se define el valor de nuestras vidas minuto a minuto, año a año?"

Un último comentario. Acabo de leer que investigadores de la Universidad de Washington han descubierto que, al menos, un millar de genes permanecen activos entre 24 y 48 horas después de la muerte, un hallazgo que me hace pensar si, en algún sentido, no moriremos en realidad después de morir. ¡Que cosas!

Que ustedes pasen unas buenas vacaciones.