Para muchas personas, seguramente la mayoría, la vida se asemeja a una barca ligera, carente de velamen o motor, provista únicamente de remos, con los que su ocupante-timonel trata de dirigirla en alguna dirección. Ocurre, sin embargo, que el océano por el que surca a veces está calmo, pero otras es tan bravío que no puede controlar hacia dónde se dirige su frágil embarcación. O que, aunque aparentemente tranquilo, transitan por él fuertes corrientes marinas que le empujan por mucho que se resista.

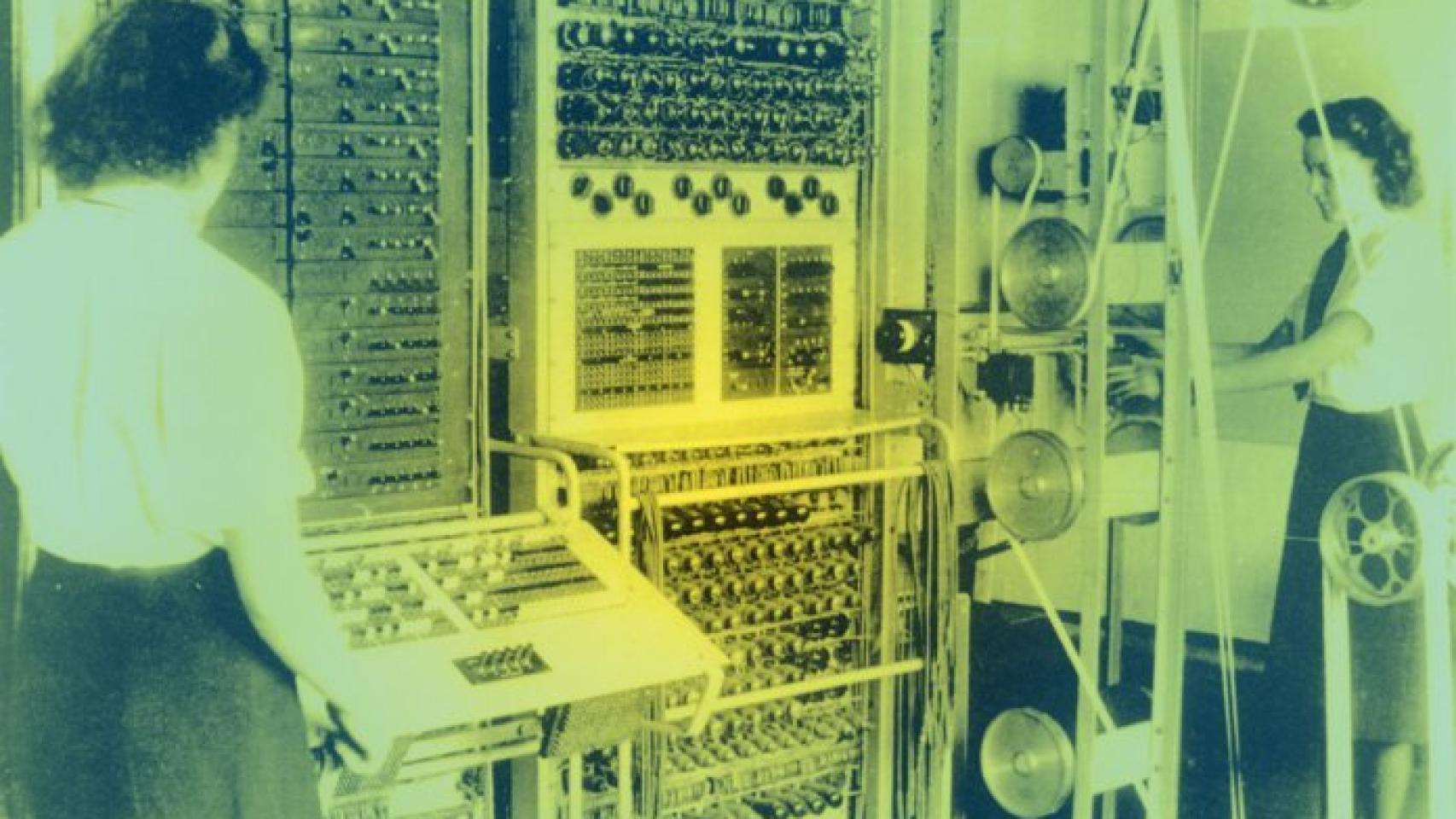

Me ha recordado esto la lectura de una magnífica novela, Máquinas como yo (Anagrama), de Ian McEwan. No me refiero a lo que constituye su trama central, la relación de un humano con un robot humanoide altamente desarrollado, no uno de esos que ocupan la mayor parte de la imaginería robótica, máquinas con estructura metálica que hacen que sea imposible confundirlos con nosotros. Lo que me ha recordado la “fragilidad direccional” de las vidas humanas son algunos elementos que McEwan introduce en su narración. El primero es la aparición de Alan Turing (1912-1954), el matemático inglés cuyas ideas constituyeron una pieza maestra conceptual en el desarrollo posterior de las computadoras, al ser la máquina ideal que introdujo el equivalente lógico exacto de una computadora, máquina que aún no existía cuando publicó sus ideas en 1936. La computadora –una herramienta sin la que la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI habría sido muy distinto– se concibió en primer lugar bajo una forma ideal y, aunque la “máquina de Turing” no es en ningún sentido mínimamente práctica, su boceto sí constituyó el “substrato teórico-conceptual” de las computadoras. Posteriormente vendrían matemáticos e ingenieros que, interesados por el problema de la computación, con la ayuda de las disponibilidades tecnológicas, y estimulados por circunstancias concretas, construirían computadoras reales, como el Colossus, que entró en funcionamiento en Inglaterra en 1943 para descifrar códigos secretos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial (tarea en la que participó el propio Turing).

¿Qué habría pasado si Darwin no hubiese estado en el lugar apropiado para poder embarcarse en el Beagle?

Turing se suicidó envenenándose con una manzana contaminada con ácido cianhídrico. Lo hizo tras haber sido condenado por homosexualidad, comportamiento penado entonces en Inglaterra, y haber aceptado, para evitar la prisión, un tratamiento hormonal (una castración química). Y en este punto retorno a Máquinas como yo, en donde aparece, circunstancialmente es cierto, Turing, que no ha muerto; sigue vivo y continúa contribuyendo a la ciencia informática, la biología computacional y la inteligencia artificial. Diseña, por ejemplo, junto a un colega, un software que logra vencer al gran maestro en el juego del go, y acumula una gran fortuna que le permite dedicarse a diversas causas sociales. “Durante mucho tiempo”, escribe McEwan, “fue la cara de la revolución informática, y la voz de la nueva genética, y disfrutó de una fama comparable a la de Stephen Hawking. Ahora se había casi recluido”. Y, feliz en un mundo mejor que aquel en el que el Turing real vivió, “compartía su vida con su amante, un físico teórico galardonado con el Premio Nobel de Física”.

En la misma línea de imaginar situaciones que pudieron haberse dado, pero que no se produjeron, McEwan se pregunta cuán diferente habría sido la lucha contra las enfermedades infecciosas –que comenzó propiamente a finales de la década de 1880 con las investigaciones de Louis Pasteur, que condujeron a la teoría microbiana de esas enfermedades– si algún científico se hubiera dado cuenta de las profundas implicaciones de las observaciones microscópicas del holandés Anton van Leeuwenhoek. Las realizó en el tránsito entre los siglos XVII y XVIII y descubrió hasta organismos unicelulares, resultados que publicó en la revista de la ya entonces prestigiosa Royal Society inglesa.

Pero Turing no llegó a hacerse viejo, la teoría microbiana de la enfermedad tuvo que esperar prácticamente dos siglos hasta ser formulada, un retraso que se llevó tras de sí millones de vidas humanas. ¿Qué hubiera sucedido –me pregunto– si Edmund Halley no se hubiera cruzado en el camino de Isaac Newton, estimulándole primero para que escribiese, venciendo sus irritaciones después y pagando finalmente la factura de la publicación de ese monumento inmortal que es su libro de 1687, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que contiene las leyes clásicas del movimiento y de la gravitación? Alguien, o probablemente algunos, habrían terminado desarrollando una dinámica similar, pero dudo mucho que en la misma forma, rigurosa y autocontenida, que la de los Principia. ¿Y si Charles Darwin no hubiese estado en el lugar y momento apropiados para poder embarcarse en el Beagle, el buque de la marina británica con el que realizó un viaje de cinco años alrededor del mundo, observando y recopilando datos que fueron esenciales para la teoría de la evolución de las especies, que recogió en su libro de 1859, The Origin of Species? En este caso, tenemos una respuesta: otro naturalista y explorador británico, Alfred Russel Wallace, pensó en los mismos términos que Darwin, y preparó un manuscrito que empujó a éste a decidirse a escribir su libro, mucho más completo, desde luego, que el sencillo texto de Wallace.

Podemos hacernos preguntas de este tipo en incontables lugares de la historia de la ciencia. Si a Albert Einstein no se le hubiese ocurrido (1905) la teoría especial de la relatividad, ¿la habría imaginado otro? Respuesta: sí. Hendrik Lorentz y Henri Poincaré estuvieron a un paso de formularla, antes incluso que Einstein, pero les faltó la interpretación adecuada; pero esta, no lo dudo, habría terminado por producirse. Muy diferente es el caso de la teoría de la relatividad general, que se ocupa de la interacción gravitacional, que Einstein completó en 1915. No se me ocurre nadie que hubiera sido capaz de imaginar semejante construcción.

“El presente”, como también escribe McEwan, “es el más frágil de los constructos improbables. Podría haber sido diferente”. l