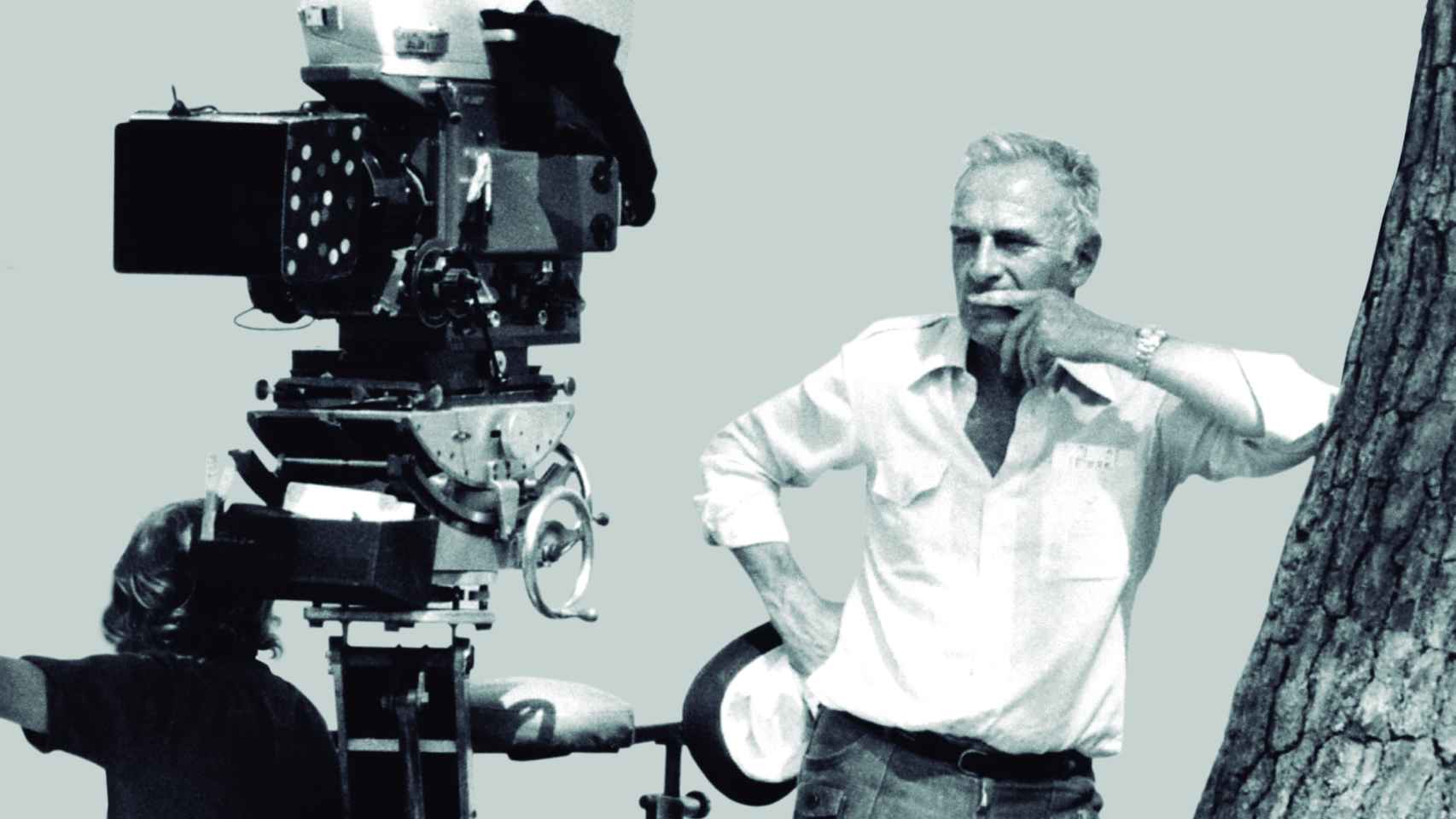

Fue un hombre discreto, nada egocéntrico ni pagado de sí mismo. A mitad de camino entre los cineastas que habían surgido tras la Segunda Guerra Mundial y los de la Nouvelle Vague, con los que nunca se identificó y que no le tuvieron entre los suyos, Claude Sautet (Montrouge, 1924 - París, 2000) se esforzó siempre por trazar un camino propio.

También a caballo entre su fascinación por el cine negro norteamericano, que le llevaría al género policíaco (lo que los franceses llaman “polar”), y su cada vez mayor deseo de penetrar psicológicamente en sus personajes, sí hubo algo en lo que se mantuvo constante a lo largo de su carrera: la máxima dedicación hacia el trabajo de actrices y actores, lo que le convirtió en un auténtico maestro de la interpretación cinematográfica.

Valorado como “una especie de radiografía del tiempo presente”, del que le tocó vivir durante la Francia de Georges Pompidou y Valéry Giscard d’Estaing, especialmente en una década de los 70 que concentra casi todo lo mejor de su filmografía, Sautet fue creando un núcleo sucesivo de intérpretes que pusieron cara, ojos y cuerpo a unos caracteres burgueses que, en sus relaciones personales y a menudo eróticas, reflejan con sutileza y detallismo un mundo peculiar.

Michel Piccoli y Romy Schneider en 'Las cosas de la vida'

Así, ya lejos del Lino Ventura que protagonizó en los 60 sus primeros pasos por el “polar” en A todo riesgo (1960) y Armas para el Caribe (1965), fueron los Michel Piccoli, Romy Schneider, Yves Montand, Daniel Auteuil o Emmanuelle Béart quienes incorporaron esa estirpe de personajes que han caracterizado su obra.

En varias ocasiones logrando hitos fundamentales de su carrera, como en el caso de la pareja Piccoli/Schneider, cuya presencia en Las cosas de la vida catapultó el conocimiento internacional de Sautet tras el éxito del filme en el Festival de Cannes de 1970.

Una pareja que luego repetiría felizmente con él al año siguiente en la sombría Max y los chatarreros (1971), mientras que solo meses después, en César et Rosalie (1972), estúpidamente llamada en España Ella, yo y el otro, entraría Montand en el elenco.

De hecho, él, Piccoli y Schneider declararon en numerosas ocasiones su admiración por Sautet, al que la actriz austriaca (que trabajó a su lado en cinco ocasiones) solo situaba por debajo de su adorado Visconti.

Como es lógico, ese dominio interpretativo tenía que basarse en unos guiones y unos diálogos de gran precisión y brillantez, terreno en el que Sautet se hizo acompañar a menudo por Jean-Loup Dabadie o, después, Jacques Fieschi, como lo hizo con la fotografía de Jean Boffety.

Lo cierto es que él siempre se consideró más guionista que director, terreno al que había llegado un tanto por casualidad, después de haber estudiado Escultura e iniciarse en el cine como una simple práctica profesional, mientras iba elaborando guiones propios o corrigiendo los ajenos.

Romy Schneider en 'Ella, yo y el otro'

Pero su ayudantía con autores de la enorme valía de un Jacques Becker o un Georges Franju, con quien también colaboró en la escritura de su fundamental Ojos sin rostro (1960), acabó conduciéndole hacia la realización.

Con un primer paso, la comedia musical Bonjour Sourire! (1956), de título paródico hacia la famosa novela de Françoise Sagan, que nunca consideró suya al haberse limitado a asumir la labor que otro director no acabó de efectuar. Sería la posterior dedicación al “polar” lo que ya consideró como algo propio.

Apoyado en la observación y el matiz, sautet elabora sus relatos como piezas musicales

Viendo hoy esas películas que Sautet creó entre 1970 y 80, donde a las ya mencionadas hay que añadir Vincent, François, Paul et les autres… (1974) –con un nuevo cretino título en español: Tres amigos, sus mujeres... y los otros–, Mado (1976) y Une histoire simple (1978), que aquí conocimos como Una vida de mujer, puede entendérsele como un adelantado a su tiempo.

En esos filmes de relaciones triangulares e incluso corales, con dúos, tríos o grupos de amigos, se percibe una mirada del cineasta hoy de plena actualidad. Lo adelantaba el propio Sautet cuando se refería a que “el hombre se desestabiliza y está tentado por la autodestrucción, aunque trate siempre de ocultarlo a los demás. No sabe comportarse, sobre todo en sus relaciones con las mujeres, y traiciona a menudo sus sueños de juventud”.

De ahí que, rechazando lo explícito y apoyado en la observación y el matiz, su sutileza en definitiva, el autor francés vaya elaborando con discreción sus relatos, a menudo como piezas musicales que entrelazan sus notas y sus melodías hacia unas conclusiones a las que el espectador ha de llegar por sí mismo.

No resulta extraño, por tanto, que el documental que Nguyen Trong Binh le dedicase en 2002, dos años después de su muerte, lo titulase La magia invisible. Porque, en efecto, una cierta ilusión invisible hay en las imágenes de Sautet, que nunca participan de un realismo directo, inmediato, sino que ofrecen poco a poco las claves de unos comportamientos, unas reacciones y unas búsquedas no evidentes.

Pensando siempre, además, en la necesidad de comunicación con el público, porque, decía, “nunca se hacen las cosas solo para uno, se hacen siempre en relación con alguien imaginario que las contempla en una pantalla”. Movido todo ello por una actitud calificable de “behaviorista”, de análisis del comportamiento, y en una continua tensión entre el texto que se dice y los cuerpos que lo pronuncian.

Michel Serrault y Emmanuelle Béart en 'Nelly y el Sr. Arnaud'

Los asistentes a la 70 edición del Festival de San Sebastián van a tener la fortuna de poder ver la filmografía casi íntegra de Claude Sautet. Será importante conocer, en especial, las opiniones de los más jóvenes, de quienes ni habían nacido cuando lo hicieron esas películas, incluso las dos últimas y espléndidas Un corazón en invierno y Nelly y el Sr. Arnaud, León de Plata a la Mejor Dirección en la Mostra de Venecia de 1992 y Premio Especial del Jurado en el Festival de Valladolid de 1995, respectivamente, además de lograr sendos Premios Cesar al Mejor Director.

Dará ese nuevo público, que hoy prácticamente ha olvidado tanto a Sautet como a la gran mayoría de los nombres del “cine de autor” de la época, su plebiscito sobre esa filmografía. Me atrevo a predecir que será favorable e incluso entusiasta.