Todos los experimentos habían sido en vano: resultaba imposible aplacar los dolores que una operación provocaba en el cuerpo humano. Desde la Antigüedad, los médicos llevaban buscando remedios para rebajar esa tortura, a la que se recurría en circunstancias extremas. Habían probado con extractos de plantas y esponjas empapadas de alcohol, con opio y el método de la "magnetización", creado por el médico alemán Franz Anton Mesmer y que generaba un estado similar al de la hipnosis. La única vía de escape al suplicio era la rapidez, y por eso los mejores cirujanos eran los pistoleros del bisturí, como el de Napoleón, de nombre Jean-Dominique Larrey, que era capaz de amputar un brazo por la articulación del húmero en dos minutos.

Pero el viernes 16 de octubre de 1846 estalló un terremoto médico: la relación de las personas con el sufrimiento físico iba a cambiar para siempre. En la sala de operaciones del Hospital General de Massachusetts, en Boston, no cabía un hombre más —la medicina, entonces, era un terreno vetado para las mujeres—. Doctores y estudiantes se habían reunido para observar al gran exponente de la cirugía estadounidense, John Collins Warren, de 68 años, en una de sus operaciones públicas para expertos con fines didácticos. Se rumoreaba que en la intervención que iba a practicar el paciente no iba a sentir ningún dolor.

Cuando pasaba más de un cuarto de hora de las diez de la mañana, el dentista William Thomas Green Morton abrió la puerta y entró casi sin aliento. Llevaba un recipiente de cristal, y explicó al paciente, un joven llamado Gilbert Abbott con un tumor benigno de la mandíbula, que debía inspirar un líquido indefinido —vapor de éter mezclado con aceites aromáticos extraídos de naranjas— que iba en el interior. Al hacerlo, sus ojos se quedaron en blanco. Warren agarró entonces una cuchilla e hizo una incisión cutánea. El silencio fue atronador, ni una sola queja, ni mucho menos un berrido. El bulto fue extraído en apenas cinco minutos ante el pasmo del público. Se acababa de descubrir la anestesia.

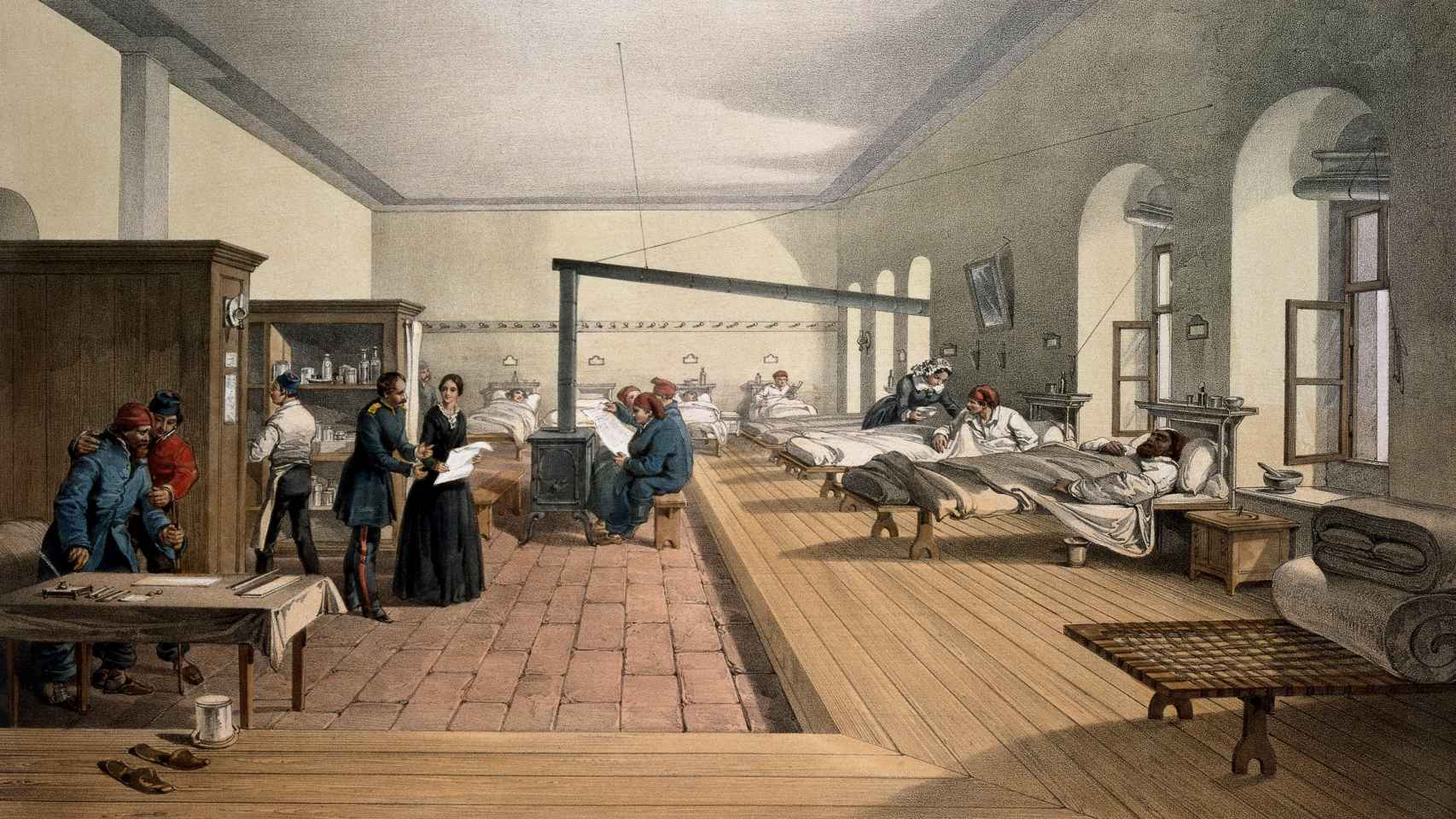

Recreación de la primera eterización de la historia.

Este revolucionario descubrimiento es uno de los que abren Sanar el mundo (Taurus), un libro firmado por el historiador, periodista y oftalmólogo Ronald D. Gerste en el que reconstruye con emoción, asombro y de forma muy vívida lo que define como una "edad dorada de la medicina". Fueron casi ocho décadas, desde 1840 hasta 1914, cuando el estallido de la Primera Guerra Mundial cercenó una época de avances sorprendentes y optimismo desenfrenado, en la que coincidieron, destacaron y rivalizaron médicos y científicos guiados por una fe inquebrantable en el futuro.

Despertar de un sueño

De sobra conocidas la mayoría de microhistorias que integran el relato —desde Charles Darwin y El origen de las especies hasta Louis Pasteur y su vacuna contra la rabia, pasando por el empeño del futuro Nobel de la Paz y filántropo suizo Henry Dunant por impulsar el movimiento humanitario que desembocaría en la Cruz Roja Internacional—, este viaje por los años en los que la ciencia médica transformó el mundo y mejoró la esperanza de vida les brinda un nuevo marco de conjunto en el que emerge la infatigable lucha del ser humano, de un puñado de pioneros, por doblegar los límites de la naturaleza y de su cuerpo.

James Young Simpson fue el descubridor de las propiedades anestésicas del cloroformo, técnica que pondría en práctica incluso durante uno de los partos de la reina Victoria; a Ignaz Philipp Semmelweis, un médico de origen húngaro, se le atribuye el origen del lavado de manos por motivos médicos, por prevención, en su caso como herramienta para combatir en 1847 y en el Hospital General de Viena una mortalidad de las madres que no paraba de aumentar; el popular anestesista John Snow tiene el mérito de ser el fundador de la epidemiología moderna tras averiguar cómo se propagaba el cólera durante un devastador brote que golpeó Londres en 1854.

En una veintena de capítulos breves, Gerste va encadenando la narración de todos estos hallazgos científicos que se expandieron gracias al desarrollo del ferrocarril y el barco de vapor. Aparecen también Joseph Lister, el pionero de la antisepsia y cuyo primer logro con su espray de fenol evitó que un niño pequeño viviera como un "lisiado" en 1865 en Glasgow; Robert Koch, un médico rural convertido en estrella científica gracias a que su demostración de la existencia del germen patógeno de la tuberculosis abrió el camino para combatir las epidemias; o Wilhelm Conrad Röntgen, profesor de física de la Universidad de Wurzburgo, quien en 1895 hizo realidad el antiguo sueño de todo sanador: ver el organismo del paciente a través de una radiografía.

En la lista, aunque pocas, también aparecen mujeres pioneras. Destaca la conocida Florence Nightingale, la revalorizadora durante la guerra de Crimea de la figura de las enfermeras y los cuidadores competentes y con una buena formación que ofrecieran unos cuidados oportunos a los pacientes. Esta burguesa británica sacudió los preceptos de atención sanitaria aplicando algunos remedios tan simples y aparentemente lógicos como ventilar las salas y cambiar con frecuencia la ropa de cama.

Pero como escribe el autor, "1914 significa el fracaso de muchas esperanzas, el cruel despertar de un sueño que no dejaba de ir a peor". Los nuevos avances fueron incapaces de frenar el baño de sangre en las trincheras de la Gran Guerra, y luego los efectos de la pandemia de la llamada gripe española. "No fueron médicos los que provocaron la catástrofe. Sin embargo, el epílogo es el símbolo de que ellos también deberían contar siempre con el fracaso de sus esfuerzos".