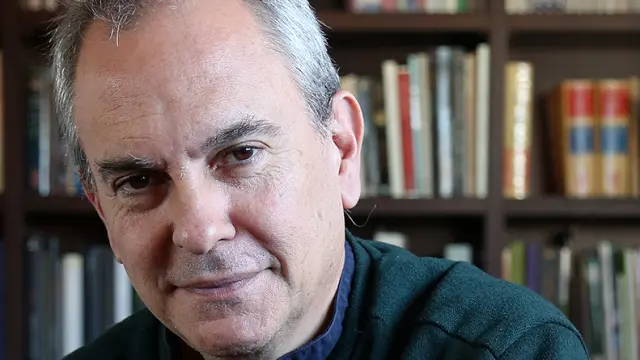

Image: El guitarrista

El guitarrista

por Luis Landero

27 febrero, 2002 01:00Ilustración de Grau Santos

Hace mucho tiempo (cuando yo ni siquiera sospechaba que algún día llegaría a ser escritor) fui guitarrista, y aún antes trabajé de aprendiz en un taller mecánico: al taller se bajaba por una rampa en espiral, y ya la primera vez que entré allí tuve la sensación de haber caído en la trampa de la hormiga león, esas larvas que parecen garrapatas o arañas y que viven en el suelo, junto a los caminos, donde excavan unos conos de arena muy bien cernida y granulada por cuya pendiente resbalan sin remedio las víctimas, y cuanto más intentan escapar más resbalan, y cuanto más resbalan tanto más se afanan en huir. Entretanto, la hormiga león, oculta bajo tierra, sin prisas, sin apuro, sin comparecer jamás en el escenario del drama, sólo tiene que esperar el instante de asomar las garras y apoderarse de su presa, ya extenuada y rendida, y arrastrarla con ella a su guarida de tinieblas. Y ahí concluye la historia.

Como no tenía tiempo de ir a comer a casa, mi madre me ponía el almuerzo en una tartera de aluminio, y con la tartera, los libros, los cuadernos, todo en el mismo lote, y todo pringado de grasa y contaminado del olor a mecánica, me apresuraba al atardecer para llegar con hora a una academia nocturna que había en un pasaje cercano a la Gran Vía, en un quinto piso sin ascensor, donde estudiaba un montón de asignaturas descabaladas del bachillerato, además de mecanografía y contabilidad, de modo que cuando volvía a casa era ya muy tarde, las calles estaban solitarias y oscuras y yo caminaba muy deprisa y a veces oía resonar el eco de mis pasos muy lejos, en una dimensión irreal, y siempre más deprisa, como si la noche fuese un desagöe que me succionaba junto con los últimos residuos del día, y más y más aprisa, porque aún tenía que sacar tiempo para ordenar y pasar a limpio los apuntes, hacer los deberes y estudiar las lecciones, primero en la cocina, mientras comía la cena tibia que mi madre me dejaba en el horno, y luego tumbado en la cama, a la luz del flexo, mientras luchaba por no caer rendido de cansancio y de sueño.

Si era lunes o jueves, todavía escuchaba en la radio un programa que daban después de medianoche, donde recitaban poemas con voces susurrantes y cálidas. Voces que parecían hablarte desde dentro mismo de la conciencia. Que pronunciaban muy bien las sílabas, como desmenuzando el significado de cada palabra, y que se cernían sobre las pausas hasta llenarlas también de un segundo sentido. Eran poemas tristes, con música de fondo también triste. Y, cuanto más tristes, más me gustaban y me consolaban y me llenaban el alma de orgullo, de dramatismo, de nobleza. En el silencio de la noche, las palabras escuchadas en la oscuridad parecían purificarse y purificarme a mí de las indignidades y miserias del día. También a veces leía alguna novela, Sinuhé el egipcio, El conde de Montecristo, pero sólo una página o dos, porque enseguida me iba hundiendo en el sueño. Y no había acabado de dormirme, según mis cálculos, cuando oía como un estruendo el susurro apremiante de mi madre: "¡émil, émil! ¡Arriba! ¡Vamos, date prisa, que ya vas con retraso!".

Y eso un día y otro día y un mes sobre otro mes. Así que yo andaba siempre con muchísimo sueño, un sueño ya crónico, y tan enfermizo que había instantes en que me hundía y me mullía en él como en un abismo acogedor, porque es verdad que parecía hecho de plumas calientes o de lana recién esquilada y que allí los ruidos del mundo, por hostiles que fuesen, sonaban tan lisos y pacíficos como un laboreo de abejas en una tarde de verano. Y no sé cómo, pero el caso es que, de tanto madrugar y trasnochar y de no parar nunca, llegó el momento en que aprendí a quedarme medio dormido a cualquier hora y en cualquier sitio y a vivir así, al borde mismo de la realidad. Aprendí por ejemplo a cerrar un ojo o a tapármelo con una mano, en trance de gran pensador, y me dormía con ese ojo y con toda esa parte del cuerpo, mientras que el otro ojo y la otra parte quedaban despiertos y al acecho. A veces no sabía bien si veía de verdad las cosas con un ojo o las entresoñaba o me las figuraba con el otro. Y lo mismo me pasaba con el oído y con la mente. O bien me dejaba el cigarrillo en la boca, o lo sostenía con la mano a esa altura, y con el humo me tapaba el ojo de dormir. O lo entornaba como si hiciese puntería para entender y penetrar mejor lo que estuviese mirando o escuchando en ese mismo instante.

Una noche (y creo que es aquí donde comienza de verdad esta historia), comprendí mejor que nunca, y de una vez por todas, qué clase de negocio era aquel de vivir. Estábamos en la academia, en el quinto piso de aquel inmueble un tanto lúgubre, en clase de filosofía. El profesor era un tipo curioso. Le gustaba por ejemplo abrir la ventana que daba al patio interior, sentarse en el alféizar y explicar desde allí la lección, mientras se balanceaba al borde el abismo. «El filósofo debe arrimarse y exponer, como los buenos toreros», dijo una vez en broma. Y en otra ocasión nos explicó que aquél era un modo de sugerirnos que pensar supone siempre un riesgo, y que el mejor lugar para filosofar está precisamente en la frontera entre la luz y las tinieblas, en ese claroscuro donde todo es incierto, y al lado mismo del vacío, entre lo estable y lo precario, allí donde las palabras se juntan un momento en tropel, prefiguran un edificio de clarividencia y se precipitan luego en el olvido. "El abismo es el ágora de nuestro tiempo", solía decir mientras se columpiaba en el alféizar.

Se va a caer, en una de éstas se va a caer, pensaba yo al ver sus arriesgados lances de funámbulo. Era un poco jorobado, aunque muy ágil, con un no sé qué de espadachín. Debía de padecer un principio de parálisis en la cara porque le babeaban continuamente los labios y cada poco tiempo tenía que dar un sorbetón para beberse la saliva. A veces tardaba en dar el sorbetón, y entonces los hilos de saliva se le apelmazaban y le formaban una telaraña en la boca, y al hablar siempre alguna palabra se le quedaba allí atrapada y allí se debatía durante unos instantes, rezagada de las otras, sin conseguir incorporarse plenamente al discurso. Alguna vez lo vi marchar aprisa por la calle: caminaba un poco al bies, y daba la impresión de que iba nadando furiosamente con un hombro y avanzando a empellones por aguas procelosas. Vestía siempre un traje marrón con chaleco, y un lacito negro de raso en lugar de corbata. Todo viejo, mustio y desaseado, los hombros y las solapas punteados de caspa y de escamas de piel, y siempre con aquel andar torpe y afanoso, que parecía dejar a su paso jirones de dignidad, aunque también de burla y de desdén.

Y aquella noche explicaba a los filósofos presocráticos mientras se mecía en el filo de la ventana sobre el patio interior. Era muy tarde, era la última clase, y a mí se me confundía ya el sueño con el hambre, y comenzaba a oír arrullos de abejas girando y girando en torno a la vigilia. Las palabras del profesor llegaban a veces de muy lejos, y había instantes en que se convertían en un remoto cántico tribal. Cada poco tiempo, yo me olía las manos, primero una y luego otra, y al final las dos juntas, como si a la tercera vez confirmara un presagio. Allí estaba, fatal e inconfundible, el olor que definía mi vida por entonces.

"Los que duermen", dijo (y es verdad que algunos estábamos dormitando, tanto por la hora como por el aburrimiento, y yo por mi parte tomaba apuntes con el ojo derecho mientras me trasponía con el izquierdo), "son también hacedores y cómplices de lo que sucede en el mundo. Los que duermen resplandecen entre los muertos, pero están expuestos más que nunca a las bazas de la adversidad, porque la hora del sueño es la elegida por los dioses para tejer los hilos de esas vidas inermes y dejarlas presas en la red de un destino que, siendo traza de los dioses, por fuerza será aciago. Y eso ha ocurrido así desde el origen y seguirá ocurriendo hasta el fin de los siglos." En el patio interior, casi todas las luces de las viviendas privadas se habían apagado, y del lejano fragor de la ciudad sólo quedaba ya un rescoldo. Una pausa muy larga en el discurso se me representó como una autopista por donde una moto, que cruzaba la calle en ese instante, pasó a todo gas hasta perderse en el confín. Mi compañero de pupitre había dejado de tomar apuntes y trazaba caprichos geométricos en los rincones de la hoja. No era fácil seguir la explicación. El profesor decía algo así como que los dioses y los hombres no podrán entenderse nunca, porque igual que el hombre sufre el ansia de la inmortalidad, los dioses padecen la nostalgia y el deseo imposible de ser efímeros y de vivir con riesgo, y por eso envidian a sus criaturas y se complacen en confundirlas y causarles dolor.