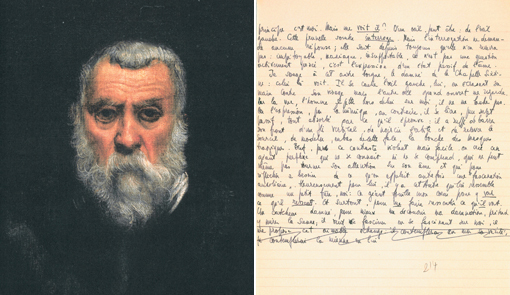

Image: Sartre inédito: Un anciano burlado

Sartre inédito: Un anciano burlado

Jean-Paul Sartre

Por lo tanto, hay que elegir: Tintoretto es Jaurès o es el hombre de Londres, o no es ninguno de los dos; pero no es probable que un único hombre disponga al mismo tiempo de dos cabezas tan diferentes. En cuanto al cincuentón de San Rocco, no veo ninguna forma de identificarlo: tiene grandes ojos, tal vez, pero los baja con tanta devoción que no los vemos. Y también sé cómo se crean los mitos: San Marcos salvando al esclavo es la primera de estas amargas victorias que jalonaron el camino de Jacopo Robusti: escándalo y triunfo, aplausos e intrigas; el pintor aparece todo él con su grandeza y aquello que sus contemporáneos denominaron sus defectos; el pensamiento mítico exige que figure en persona en el lienzo. En cuanto a la Scuola San Rocco, es su feudo; esas grandes salas vacías sólo hablan de él: cómo iban a aceptar los visitantes el no encontrarle a él, devoto guardián de sus obras maestras. El mito hecho realidad: por eso desconfío de él.

Pero dejemos esto: se tomase como modelo o no, no consideró oportuno decírnoslo; lo que cuenta es esto: se pintó descuidadamente y, para colmo, deprisa y corriendo. Para reconocerlo, sus conciudadanos no necesitaban que se nombrase.

En su retrato del Louvre, por el contrario, trazó su nombre con grandes caracteres que cruzan la parte superior del lienzo; como si esto no fuera suficiente, leemos a nuestra derecha, sobre su hombro izquierdo, ipsius.f. Por primera vez en su vida, se dirige directamente a nosotros, a la posteridad. Y con qué patética insistencia: tiene algo que decirnos, nos habla. Tratemos de comprenderle.

El cuadro data de 1588. La muerte de Tiziano se remonta a doce años atrás, el Veronés acaba de morir. Este siglo se vació en su final de todos sus grandes artistas. Sólo pervive uno, este anciano septuagenario que a su vez abandonará pronto el escenario y que lo sabe; en el momento de marcharse, se muestra y se nombra por primera vez; ¿qué puede querer pintar si no es su vida consumada, que ha agotado todas sus posibilidades y todas sus desgracias? El hombre puede trabajar todavía algún tiempo: pero esto ya no cuenta, está acabado, ha jugado todas sus bazas; por fin, puede dar testimonio de lo que es, ya que no será otra cosa que aquello que ha sido. Una experiencia plena y total aclarada por la muerte, por esta eternidad que va a engullirle: esto es lo que pondrá en el lienzo. Soy esto y nada más; ya no aguardo nada y ya no espero nada. Ecce Homo. Pero los ancianos no detestan darse aires apacibles para hacer creer que han tenido éxito en la empresa de la vida. Al fin y al cabo, éste no está tan mal situado: ha cubierto las paredes de Venecia con sus lienzos, su gloria es discutida pero resplandeciente, sus odiados rivales han abandonado el lugar y además cree, ha sido educado en la fe: puede que vaya a sonreír a sus sobrinos nietos, a ofrecerse a Dios: mirémosle.

Basta un instante para comprender: este hombre nos hace saber que está desesperado. Se ha pintado de frente, nos mira: como todos los funcionarios que ha retratado. ¡Qué ojos tan inmensos! Se le comen el rostro. Tápenlos y hallarán una admirable insignificancia: unas mejillas hundidas, una nariz fuerte y con la punta oronda, un bigote que hace una mueca en el lugar de una boca invisible. Dejen de taparlos y encontrarán al hombre. Y esto es lo que sorprende primero: está estupefacto; lo que se lee en sus ojos es un viejo estupor exhausto, inerte como su vida, endurecido como sus arterias; tal vez lo vivió antaño como una pasión: ahora lo sufre como una enfermedad mortal.

¿Qué le sorprende? ¿Qué ve? Por supuesto, los críticos no perdieron la ocasión de llamarlo "visionario". Por otro lado, es lo que deseaba, ya que construyó todo el cuadro para hacer destacar sus órganos visuales. Estoy seguro de que los pintó mayores de lo que eran. Muchas máscaras africanas tienen unas enormes narices: la respiración es la vida. Del mismo modo, estos dos soles negros son unos símbolos: encarnan el Genio de la pintura, manifiestan el Poder de la Visión. Pero yo, cuanto más pienso en ellos, más me recuerdan a los ojos vacíos de sus dux: lo que mira, en principio, es a mí. Pero, ¿me ve? Con un ojo, tal vez: con el ojo izquierdo. Esta pupila oscura interroga. Pero el interrogante no pide ninguna respuesta; sabe desde siempre que no recibirá ninguna: implacable, maniaca, insoportable, no se trata de una pregunta planteada activamente, es la expresión de un estado pasivo del alma.

Pienso en ese otro tuerto, el condenado de la Capilla Sixtina: éste ve. Se oculta el ojo izquierdo aplastando su mano contra la cara, pero el otro ojo abierto de par en par me mira. Con la vista, el hombre se sale de sí y se lanza sobre mí, no me suelta. Por el contrario, con la expresión, con la mímica, se entrega, joven sujeto pasivo, completamente absorbido por lo que siente: basta cubrir su frente con un trazo vertical, ennegrecer la órbita y alzar la ceja, modelar, en la parte inferior de este rostro, la boca de las máscaras trágicas. En resumen, mediante este contraste violento pero fácil, se crea un gigante perplejo que no se conoce ni se comprende a sí mismo, que ni siquiera puede dirigir su atención hacia su alma y que, para reflexionar, necesita aquello que se denominaba antaño una "fascinación auxiliar". Afortunadamente para él, está ese Otro que se le parece como un hermano pequeño, yo: este gigante hurga en mi corazón para ver en él lo que él mismo siente. Y, sobre todo, para hacerme sentir aquello que él ve. Un luchador condenado, para descubrirme mejor mi condena, pretende mirar la suya; quiere fascinarme fascinándose por mí, me propone esta amable reciprocidad de los pánicos: cada uno de nosotros contemplará su verdad en el alma podrida del otro. Porque Miguel ángel me odia. Lo sé y no se lo reprocho: utiliza unos artificios demasiado toscos; al tratar de aterrorizarme con sus tirachinas, se entrega, viejo loco indignado que ha perdido el Cielo sin encontrar la Tierra. Qué importa; vive, el odio le conserva: la corriente pasa. Tintoretto no odia a nadie: la corriente no pasa.

Al ocultar la mitad de su rostro, el grandullón de la Sixtina nos invita a suponer que es igual que la otra; si apartase los dedos, su otro ojo me deslumbraría. Tintoretto lo deja todo al descubierto y nos aterroriza de verdad: el otro ojo está muerto. El párpado se vuelve más pesado, el disco negro sube hacia él; el globo ocular va a bascular, el blanco lo engullirá todo. El origen de esto es el procedimiento del que he hablado, esa asimetría sabia que suaviza los retratos públicos pero, en esta ocasión, no suaviza nada, mata. Al pintar a su condenado, Miguel ángel se esforzaba en contradecir al ojo mediante la máscara; aquí, la contradicción se establece mediante los ojos. En la indisoluble unidad del rostro, entre el ojo que se obstina en mirar y aquél que se abandona a la muerte, hay una diferencia de un segundo; un segundo bastaría para volverlos iguales: el globo inerte gana la partida, arrastra al otro, las tinieblas se amontonan ya en el fondo de la pupila viviente. La mirada resiste, se arranca a la órbita ciclópea y se desmorona, agotada: flota bajo los párpados; inerte, va a hundirse. En su fijeza, leo un rencor profundo: sin embargo, ¡qué desarmado está! Ni siquiera tiene la fuerza de proteger al modelo: no es una visión, es un sufrimiento. El artista se entrega: trata de convertirse en objeto hasta en su conciencia de sí mismo. Al representar la pura actividad del alma bajo la forma de una pasividad, ha conseguido este truco prodigioso de abrir su mirada como una ostra y hacerla penetrar por la nuestra.

Jean-Paul Sartre analiza en Un anciano burlado este supuesto autorretrato de Tintoretto. A la derecha, fragmento del manuscrito

Pero Dios no está en el ajo. El caso de Tintoretto o la República Serenísima y el Género Humano contra Jacopo Robusti: la discusión tendrá lugar entre los hombres, a puerta cerrada: ni siquiera se admitirá a los ángeles. Tintoretto nos lega su retrato porque quiere aparecer en persona en el juicio. Se declara culpable: si no, no tendría ese rostro atormentado de viejo asesino. Este acusado nunca se preguntará: ¿quién soy? Quiere que sepamos que es consciente de su crimen y que se hace una pregunta, una sola, siempre la misma, sin recibir nunca una respuesta: ¿qué he hecho? Sabemos lo que ha hecho: ha pintado. La pintura es el objeto de debate. Pero Jacopo Robusti tiene demasiado orgullo para creerse mal pintor. Este caso, por cierto, no sería digno de castigo y la posteridad no se lo tendría en cuenta: sencillamente, se olvidará hasta de su nombre. No: la pregunta debe tener la misma dimensión que sus cuadros, gigantesca; se lee claramente en el rostro de aquél a quien se dio en llamar "el primero de los poetas malditos": "Yo que soy un gran pintor, el más grande de mi siglo, ¿qué le he hecho a la pintura?" Tal vez el juicio, como Anthony, el melodrama del padre Dumas, se terminó con esta confesión: "Se resistió y la asesiné".

Sin embargo, ¡vaya aires de rencor! En el momento de confesar, acusa. ¿A quién? A los hombres, seguramente, que nunca le han querido, nunca le han socorrido, que le han hecho sufrir todos los disgustos. Pero hay algo más: si ha exagerado tanto la dimensión de sus órganos visuales, no puede ser únicamente por orgullo; se diría que lleva hasta el límite su capacidad de ver para descalificar mejor la Visión. Recordemos a sus dux: eran cosas provistas de mirada. Ahora va más lejos: la propia mirada va a convertirse en una cosa; siempre lo ha sido. La espesa noche material llena a rebosar la única pupila que todavía vive: ¿cómo iba a liberarse de su inercia esta gravedad opaca para ir a atacar a otra opacidad en otra parte? La vista miente, la mirada exilia: es el sueño idiota de una materia obsesionada; no hay nada que ver y mostrar, el mundo es nocturno.

El acusado ni siquiera da importancia a su estrategia de defensa: morirá sin saber si la Pintura es imposible o si la mató al pedirle aquello que no podía darle. Nadie ha podido trucar los dados puesto que Dios existe. ¿Entonces? ¿Qué había que hacer? ¡Lo perdido que parece! Rembrandt tampoco tiene una pinta alegre en su último retrato: ha comprendido que todas las victorias son amargas, contempla la suya con una lucidez taciturna. Tintoretto murió en la ignorancia: ¡lo que habría dado, 10 años antes, para conocer el sabor de la amargura de la victoria! Se podría haber sentido satisfecho si hubiese podido suspirar: "Pues sí: he ganado, ¿y luego?", o preguntar al horizonte como el desconocido de Bellini: "¿Qué es el hombre?". Ahora ya no desea nada: la hiel de la derrota llenará su boca hasta el final. Y es su derrota; el género humano no es el culpable; Jacopo Robusti es víctima en persona de un misterioso desastre que sólo le concierne a él. Respecto a la lucidez, es lo que más echa en falta: no dispone ni de herramientas ni del distanciamiento ni de la tregua que le permitirían juzgarse a sí mismo. Este anciano está completamente confundido; se diría que repite indefinidamente: "No comprendo". Pero en el preciso momento en que se entrega, cuando su extrañeza raya en el embotamiento, cuando estaríamos tentados de leer en su rostro el extravío de una bestia en vez de la tristeza de un hombre, algo queda en él que nos obliga a guardar la distancia: el orgullo austero de su desesperación.

"Yo, el mayor pintor de mi siglo, ¿qué le he hecho a la pintura?". A cuatro siglos de distancia, podemos responderle: la mató, eso es seguro. Y, muy recientemente, Picasso también la mató. ¿Y luego? Para eso esta hecha, ¿no? Por otro lado, en verdad era el pintor más grande de su tiempo, uno de los mayores de todos los siglos. ¿Por qué se condenó? ¿Por qué legarnos, como testamento, la confesión de este incomprensible Naufragio?

Sorprendido por un desconocido terrible en el momento de abandonar el lugar del crimen, el asesino dispara; el otro hace lo propio, con el mismo gesto: ¡Uf!, sólo era yo en el espejo de la antecámara. Esto lo vi en una película muy antigua, en 1919, y quedé fascinado. Ignoraba entonces que el director era un plagiador y que, tres siglos antes de su nacimiento, el instante de este encuentro quedó fijado para siempre. Desde el fondo de un espejo de Venecia, un extraño se acerca a sí mismo y se pilla con las manos en la masa: amenazas, pánico y todo degenera: este Otro, soy yo. Pero eso no arregla nada, al contrario: así pues, ¿soy Otro? En este desconocido, que resulta ya tan familiar que no puede juzgarle, Tintoretto no sabe qué le aterra más: ¿es el hecho de no reconocerlo o de reconocerse demasiado?

Ésta es nuestra oportunidad, aprovechémosla. Buscábamos a un hombre y damos con su Otro, mucho mejor: es el buen camino. Porque este Otro no es más que el residuo de determinadas empresas, de una vida, de una época. ¿Cuáles? ¿Qué hizo Jacopo Robusti y en qué se le convirtió para que se confundiese con este fantasma? ¿Por qué medio la astringencia diabólica ha refractado, torcido, sus actos más íntimos hasta obligarle a decirnos: "No era esto lo que quería"? Abandonemos toda esperanza y sigamos al guía: descenderemos al fondo del Infierno Serenísimo y, algún día, a la chita callando, traeremos al más considerable de sus condenados.

Copyright: Editions Gallimard et Succesion Jean-Paul Sartre