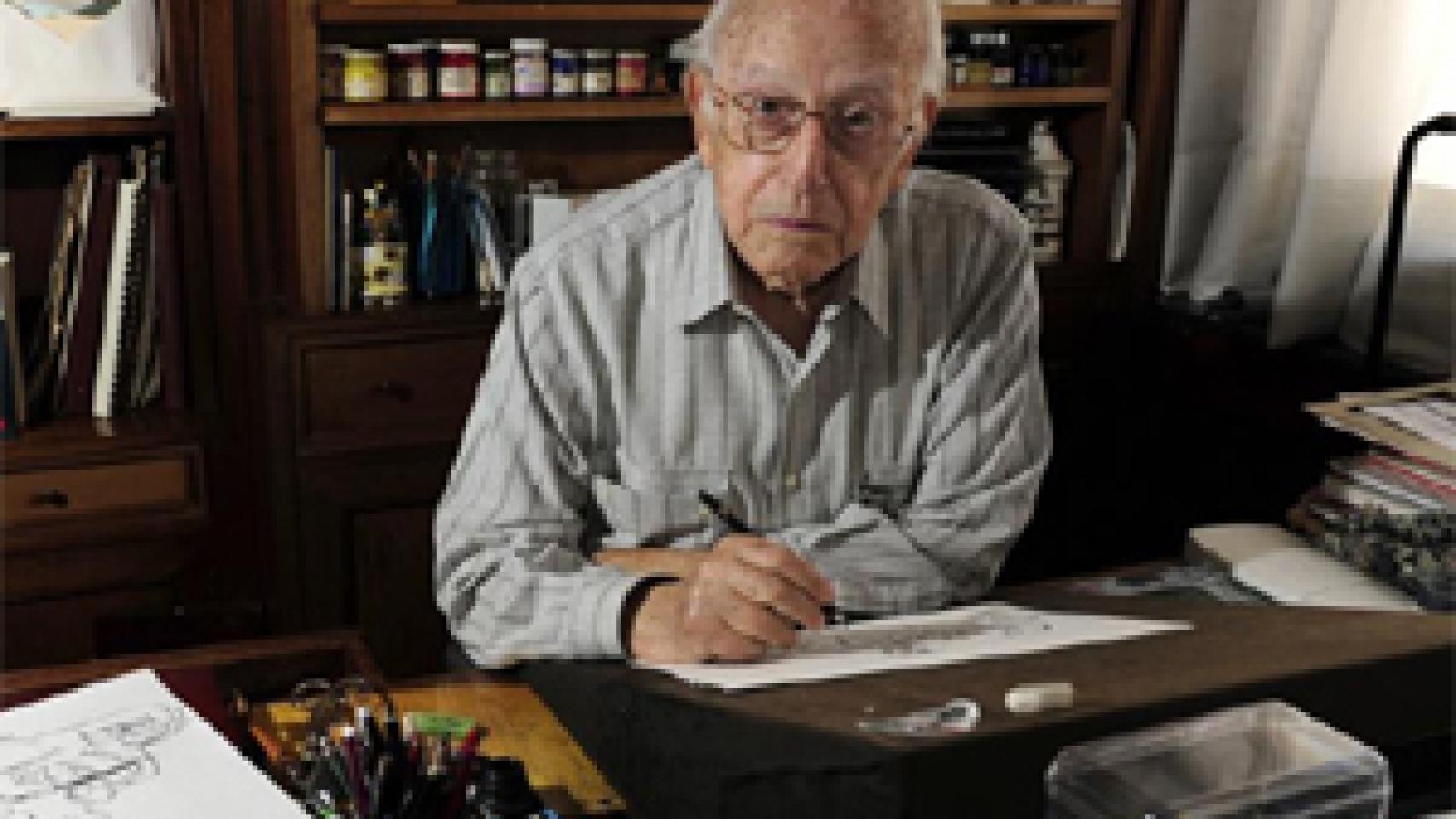

Antonio Mingote, sobre su mesa de trabajo. Foto: Bernardo Díaz

Los periódicos ya los llevaba bajo el brazo cuando llegaba a sus aposentos. Y empezaba así el ritual de dar forma y color a la viñeta suya/nuestra de cada día. Los repasaba con atención, rumiando sus titulares, sus imágenes y sus noticias, hasta dar con el blanco sobre el que clavar su fina y elegante ironía. Así lo ha hecho durante casi seis décadas en ABC, donde empezó a colaborar en 1953, fichado por Torcuato Luca de Tena, y donde poco a poco, gracias a la confianza depositada por directores del diario como Luis María Anson, fue ganando espacio en las páginas nobles, en particular las de opinión (sus viñetas acabaron teniendo el rango de columnas) y la mismísima portada, que tantas veces salió de la rotativa luciendo ilustraciones suyas. Todo un logro para el humor gráfico español, que en la primera mitad del siglo XX tenía un carácter marginal en nuestra prensa escrita.

Antonio Mingote siempre dibujó, desde que era pequeño. Pero nunca aspiró a ganarse la vida con esa actividad, que cultivaba como afición, algo muy común entre tantos niños. Su padre era músico y lo que le hacía ilusión era que su hijo fuera pianista. Fue la casualidad la que le hizo desembocar en la legendaria revista humorística La Codorniz, que ha inspirado y abierto el camino a tantas publicaciones satíricas en España. Un amigo le llevó sus dibujos al director de entonces, el escritor Álvaro de Laiglesia, y éste decidió incorporarle a su magistral equipo de ilustradores, en el que confluyeron tipos tan brillantes como Chumy Chúmez, Enrique Herreros, Rafael Azcona, Gila, Martín Perdiguero, Miguel Mihura (su fundador), Tono, Edgar Neville...

A Mingote le daba rabia que La Codorniz estuviera algo arrinconada en la memoria colectiva del país, y que algunos incluso la tildaran de "conformista" con el régimen: "Creo que no se ha celebrado lo suficiente lo que significó su aparición [nació en el 41]. Fue una revista de alegría, optimismo, poesía, surrealista en un Madrid pobre, arruinado, recién salido de una guerra, mísero... Y puso en solfa y en ridículo todo lo que en aquel entonces se consideraba más respetable".

Mingote no ha sido nunca de los que manejara sus pinceles al son de nadie. Libre e impertinente con el poder, llegó incluso a estar incurso en un proceso judicial acusado de "ultraje a la nación" por uno de sus chistes, donde, a cuenta de los innumerables fraudes fiscales que salían a relucir en la prensa cada día, ponía en tela de juicio que España fuera "la reserva espiritual de Occidente", expresión que se le podía escuchar habitualmente al mismísimo caudillo en sus arengas patrióticas. Tuvo suerte de que le tocara un "juez razonable" (así lo describía él mismo") y le absolviera de tan grave cargo.

Mingote fue un lector precoz. Solía citar a Valle-Inclán, Juan Ramón y Ramón Gómez de la Serna. Publicó dos novelas (Las palmeras de cartón y Adelita en su desván. Escribió también series de televisión y, junto a José Luis Dibildos, escribió varios guiones de películas. Esta faceta literaria, que complementaba la de ilustrador, le llevó a ocupar el sillón "r" de la Real Academia Española, en la que ingresó en 1986. De todas formas, Mingote sabía que lo suyo era dibujar. El libro del que más orgulloso se sentía ("Por el que me gustaría que me recordasen") es Un hombre solo, compuesto sólo por dibujos, nada de texto. En él volcó su vertiente filosófica para manufacturar una obra que algunos calificaron de "humorismo metafísico", en la que el dibujante ofrece su visión de las múltiples caras de la soledad y deja registrada su inquietud y extrañamiento ante el mundo contemporáneo.

En los últimos años había empezado también a pintar sobre lienzo. En esas pinturas asomaban las geometrías forzadas de Picasso y los juegos de perspectiva velazqueños. Y por supuesto, el estilo inconfundible del dibujante de periódicos llamado Mingote. Lo hacía sin mayores pretensiones. Porque, como confesaba, siempre había "aspirado a poco". Hoy sabemos, sin embargo, que logró mucho.