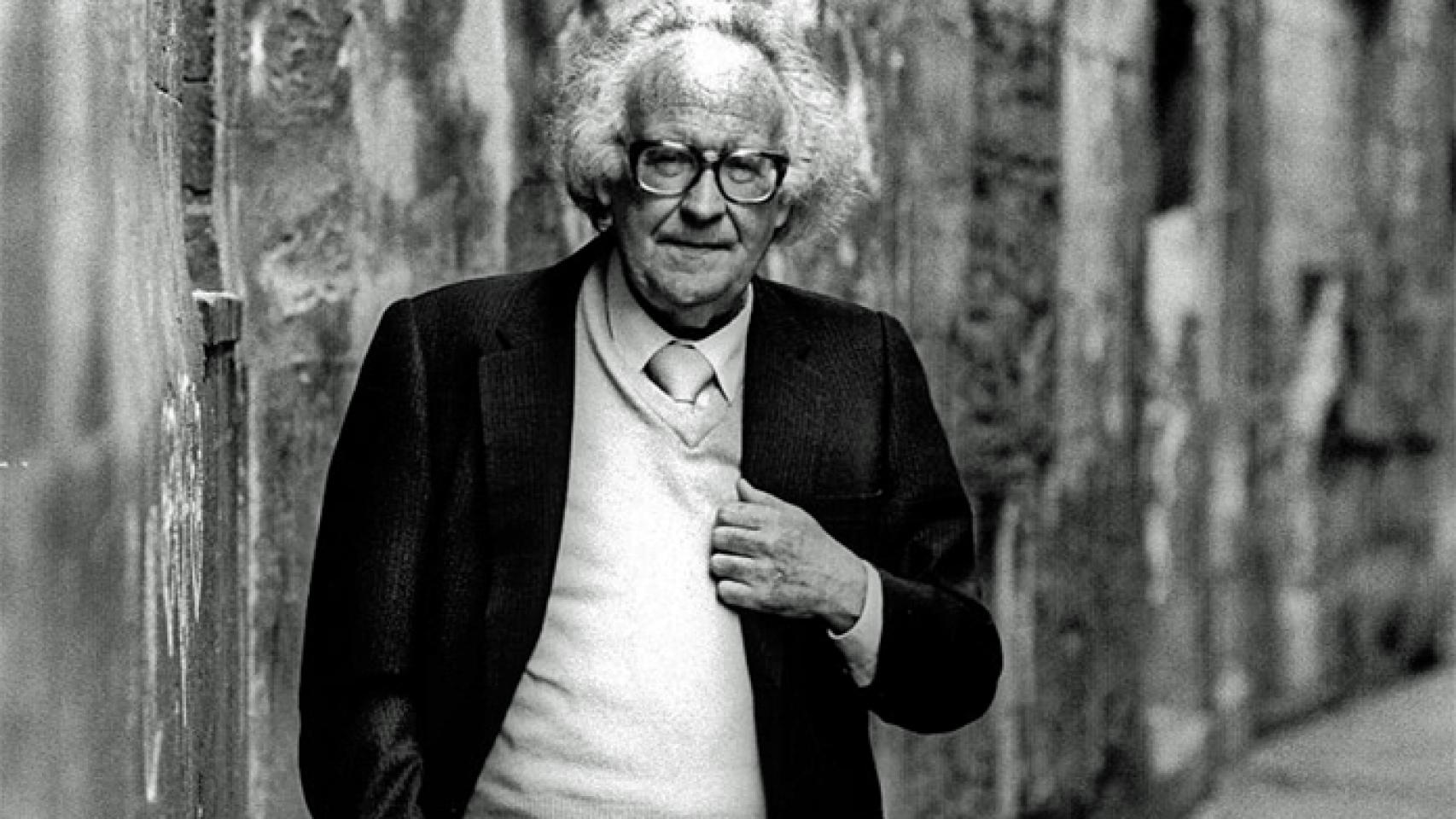

Fue el más raro de todos los raros españoles de la segunda mitad del siglo XX. Cristóbal Serra Simó (Palma de Mallorca, 1922-2012) murió ayer, pocas semanas antes de cumplir los noventa años. Una caída cinco meses atrás lo había dejado postrado, y sus facultades habían ido menguando diariamente hasta que su corazón se ha detenido. Su muerte obliga a revaluar la capacidad de nuestro sistema literario para acoger a un escritor único.

La forma más rápida de evidenciar el desajuste entre la calidad de la obra serriana y la atención que ha merecido habitualmente por parte del circuito cultural predominante es citar de corrido a algunos de sus principales valedores: Octavio Paz, Pere Gimferer, Joan Perucho, Rafael Conte. En los años setenta, Beatriz de Moura lo convirtió en autor de Tusquets, donde publicó dos títulos propios y varias antologías y traducciones. Serra vertió al castellano la obra de William Blake, Ernest Hello, Emerson, Melville, Leon Bloy o Jonathan Swift, además de versionar desde el inglés y el francés a Lao Tse y Chuang Tzu.

Serra nació en Palma, hijo de una familia acomodada. Hipersensible y muy inteligente, tuvo que contemplar los efectos de la Guerra Civil en su primera adolescencia y vivió varios años en el Puerto de Andratx, entonces un paraíso virgen, a causa de una tuberculosis. No salió indemne de ambas experiencias: su carácter fue desde entonces introspectivo y dolido, aunque lo revistiera con una educación exquisita y un sentido del humor británico (o, por extensión, isleño), entre la ironía y el disparate.

Estudió Derecho en Barcelona y Madrid, donde coincidió con Manuel Fraga, y más

tarde Filosofía y Letras en Valencia. Pero su vida estuvo siempre ligada a Mallorca,

donde ejerció la docencia durante muchos años. Su vida sentimental fue peculiar y

subterránea, aunque a partir de los treinta años aparece ligada a un solo nombre: la

bibliotecaria Joaqui Juncà.

Serra es un raro, ciertamente, aunque sin impostura: no hay pose ni vanidad en su rareza, sino destino. Su literatura fragmentaria resulta difícilmente catalogable y son varias las contradicciones que recorren toda su obra, convirtiéndolo en una figura tan rica como, en ocasiones, indefinible. Así, Serra representa el fruto maduro de la tradición antimoderna de los católicos franceses, tan poco atendida en España; pero al mismo tiempo es un hijo (tardío) de la vanguardia. Y aunque su visión pesimista del hombre y del progreso lo llevó a admirar la figura airada y rugiente de Blake, Serra acabó identificándose con Jonás, el más irrisorio de los profetas. Por último, el mallorquín fue simultáneamente un reaccionario que descreyó de los dogmas de su época y un rebelde que no supo acomodarse a ningún grupo ni moda.

Echar una ojeada a la cronología de su producción literaria resulta igualmente

sorprendente. Su debut literario se produce en 1957 con Péndulo, un texto breve de extraordinaria calidad veteado de expresionismo y existencialismo, a caballo entre Michaux y Kafka. Octavio Paz prologó su traducción al italiano en 1961, y Tusquets la reeditó en Cuadernos Ínfimos, bajo la dirección de Sergio Pitol. Luego, hay que esperar a 1965 para que aparezca otra obrita desconcertante, Viaje a Cotiledonia, un viaje quimérico y alegórico trufado de neologismos juguetones que Tusquets también reeditaría. A continuación, vino otro silencio prolongado hasta que en 1980 publica por partida doble: una Introducción al Apocalipsis (reeditada por Siruela) muy deudora de Larrea, y Diario de signos, joyita de aliento virgiliano que recrea su juventud en Andratx.

El universo literario de Serra queda trazado en esos cuatro libros, aunque aún quedaban otros por llegar: en 1984, La noche oscura de Jonás convierte al profeta apaleado en heterónimo del autor, y en 1986 Con un solo ojo, prologado por Gimferrer, confirma su particular talento para el aforismo. Finalmente, Augurio Hipocampo aparecía en 1994, incorporando sus confesiones amorosas más diáfanas y convirtiéndose, aparentemente, en el cierre de su obra. Serra tenía más de setenta años y explicaba a su entorno que no iba a escribir más. Por eso, el editor Basilio Baltasar recogió toda su producción en un volumen, Ars Quimérica (1996), que debía valer como obra completa.

Pero entonces, Serra volvió a burlar toda expectativa y se lanzó a escribir con entusiasmo: los últimos quince años de su vida han sido casi tan fructíferos como todos los anteriores; y aunque a veces sus nuevas obras han resultado reiteraciones amables de sus mejores páginas, vale la pena señalar tres libros que permiten completar el retrato del personaje. Las líneas de mi vida (2000) y Tanteos crepusculares (Pre-Textos, 2007) son dos volúmenes de memorias deliciosos en los que Serra ajusta cuentas (lúdicamente) con sus críticos o se descuelga con teorías delirantes sobre iberismo o espiritismo; y El asno inverosímil (2001) da cuenta de su asnomanía, pasión que lo llevó a fundar una Hermandad Asnológica regida por el siguiente aforismo: “sin reverencia al asno decae toda civilización, pierde esta su carácter sacro y se vuelve vertiginosa y alocada”. Suena a broma, y en gran medida lo es, pero estamos ante una andanada inteligente al progreso y a una modernidad que Serra consideraba de lo más indigesta.

Hay más libros (como su antología de grandes aforistas Efigies, publicada por Tusquets en 2002), y más matices, como su lectura del Tao, al que leía en el espejo de Jesús y del pensar analfabeto. Pero en todo caso, insisto, su muerte invita a plantearse por qué una figura tan heterodoxa y estimulante como Serra no ha logrado ocupar un lugar más visible (que no central: ese espacio no le corresponde a un escritor tan insólito) en nuestra cultura. Maestro de una generación de escritores mallorquines en castellano (José Carlos Llop, Eduardo Jordà, Carlos Garrido...), respetado por todo el stablishment literario isleño, en Mallorca se le debe mucho. Fuera de la isla, y pese a que en los últimos años ha conquistado un atractivo marchamo de escritor de culto, la literatura sigue en deuda con él.